Im Jahre 1820/1 schreibt der Hamburger Verleger Georg Heinrich Mahncke in seiner Zeitschrift „Niederelbischer Mercurius“ eine lange Abhandlung über Bramstedt mit Schwerpunkt der Heilquellen.

Da seine Frau eine gebürtige Bramstedterin ist, haben seine Aussagen und Feststellungen besondere Authenzität.

Diesen Bericht hat ein Bramstedter Bürger lange verwahrt und 1909 schreibt ihn August Kühls Sohn Christian ab. Zwei Jahre später erscheint er ohnen Nennung der Verfasser oder der Quelle in den Bramstedter Nachrichten 1912 (9.7.1912 ff) in mehreren Folgen unter dem Titel

Bramstedt vor 100 Jahren

Als vor einem Jahrhundert der Bramstedter Gesundbrunnen zum letzten Mal zahlreiche Fremde in unser Städtchen hineinführte, schrieb einer dieser Gäste, der sich hier längere Zeit und gern aufhielt, Nachstehendes auf. Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, daß seine Ausführungen mit Interesse werden gelesen werden. Um den Eindruck nicht abzuschwächen, geben wir das Ganze unverändert wieder, auch wo der Autor reichlich weitschweifig wird.

Der 6 Meilen von Hamburg und 7 Meilen von Lübeck entfernte, in Stormarn liegende Flecken Bramstedt liegt unter 53° 57‘ 38“ nördlicher Breite und 2° 39‘ 13“ westlicher Länge von Copenhagen, an der Bramaue, wovon er seinen Namen trägt, welche in der Segeberger Heide entspringt, oberhalb (östlich) Bramstedt die Osteraue, sobald selbige aber Bramstedt berührt die Bramaue genannt wird; sie durchschneidet diesen Ort, in dem sie unter der Beckerbrücke durchfließt von Osten nach Westen; etwas unterhalb Bramstedt nimmt sie die Lentförder- und Schmalfelderaue, die sich schon südlich von Bramstedt bei der Hambrücke (Hamburgerbrück) [Anm. 2016: Ham steht für Wald nicht für Hamburg] vereinigt haben und sodann die Westeraue heißt, westlich unter der Hudauer Brücke durchfließt, auf (Vielleicht hauste im 13. Jahrhundert Henrich von Huda, dessen Hr. Dr. Reinhold in seiner Hamburgischen Chronik p 151 erwähnt, auf dem nun abgebrochenen Schlosse, welches nahe an dieser Brücke lag, und erhielt diese vielleicht den Namen von diesem Raubritter. Die Stelle heißt daselbst also: „Besonders kühn und mächtig (es ist von Wegelagerern und Raubrittern in der Nähe Hamburg ums Jahr 1283 die Rede) [Anm. 2016: Das mit Henrich von Huda ist unzutreffend] war eine solche Rotte zwischen der Elbe und der Weser und namentlich im Lauenburgischen. Henrich von Huda hieß der Anführer derselben, der bald auf diesem, bald auf jenem seiner festen Schlösser hauste, um von verschiedenen Punkten her die wandernden Handelsleute, denen Erich V. Anno 1273 auf Fürbitte Johanns von Schauenburg gestattet hatte, Jahrmärkte in Schwerin zu besuchen, überfallen zu können. Vereinte Macht nur konnte diesem frechen Räuber das böse Handwerk legen. Hamburg und Lübeck in Verbindung mit den Wendischen Fürsten, zogen aus, schleiften die vesten Schlösser der Buschklepper und hemmten dadurch mindestens auf eine Zeitlang die Unsicherheit der Straßen.) – Die Bramau fließt dann in schlängelnder Richtung an dem romantischen Gehölze bis Hitzhusen unter den Bäumen und Gebüschen, ein kleines Elisium bildend, fort, geht zwischen den nahe aneinanderliegenden Dörfern Barlt und Föhrden unter einer Brücke durch und fällt unterhalb Stellau, einem Kirchdorfe, in die Stör.

Bramstedt, der eigentliche Flecken, auch „im Bleeck“ vom gemeinen Manne genannt, wird durch einen Schleusengraben, (im Süden) der die Osterau mit der Westerau verbindet, zu einer würklichen Insel gebildet und ist nach Volkssage mit den Hamb-, Becker- und Hudauer Thören versehen gewesen, und dies ist daher umso glaublicher, da, obgleich keine Thöre mehr daselbst vorhanden sind, dennoch die offenen Ausgänge diese Namen führen. Bramstedt muß vor alten Zeiten mehrere Bedeutenheit als jetzt gehabt haben, und wollen einige sogar behaupten, daß dieser Ort vormals eine große Stadt gewesen sey, die zu der Zeit wo die Dänen noch Haiden waren, zerstört sein soll, und sich bis zum sogenannten Stift, welches einige 1000 Schritte östlich von Bramstedt liegt, voll ausgedehnt haben, welches mir aber nicht glaublich ist, vielmehr bin ich geneigt zu glauben, daß an dem Orte, welchen man noch jetzt das Stift nennt, ein Kloster oder ein Stift, und da, wo man es jetzt noch Kapellenhöfe nennt, welche sich gleich unterhalb dem Stifte befinden, eine Kapelle gestanden haben mag, die mitsamt dem Kloster, wahrscheinlich in den Dänischen und Wendischen kriegen, gewaltsam untergegangen sein mögen.

- Fortsetzung

Daß selbige gewaltsam zerstört worden sind, ist mir daher glaublich, weil man in den Capellenhöfen [Anm. 2016: Die Flurbezeichnung Kapellenhof liegt nördlich der Bimöhler Straße etwa auf Höhe der Hausnummern 27 ff.. Der heutige Straßenname Am Kapellenhof bewahrt zwar den Namen, liegt aber schräg örtlich oberhalb der alten Flurbezeichnung.] von Zeit zu Zeit Sachen durch Zufall gefunden hat; selbst meine Frau, die eine geborene Bramstedterin ist, hat in kindlichen Jahren in einem der Capellenhöfe, der ein Eigenthum ihres Vaters war, bey Bestellung des Gartens, einen großen messingenen Leuchter ausgegraben, der immer als eine alte Reliquie in ihrem elterlichen Hause aufbewahrt worden, und vielleicht noch in der Familie daselbst vorhanden ist; auch wurden einige Aschenurnen von ihr ausgegraben, aber durch ihren sel. Vater wieder eingesenkt. Nachgrabungen an dieser Stelle würden, wenn man auch eben keine Schätze daselbst fände, welches man doch auch nicht absolut verneinen kann, diese Sache gewiß ins Klare bringen. Daß dieser Ort muß eine größerer Bedeutung gehabt haben, sieht man auch schon daraus, daß die Herren von Bramstede sich haben Anno 1310 mit dem Grafen Adolf V in offener Fehde können einlassen. [Anm. 2016: Da irrt Herr Mahncke. Da sei Wolfgang Pranges Beitrag auf alt-bramstedt.de empfohlen, der die Geschichte des Gutes beschreibt.] Der Heinrich von Bramstede, welcher Familie auch wohl das Bramstedt im Hannöverschen gehört haben mag, spann eben keine Seyde bei dieser Fehde, denn der Graf nahm ihm mit Hülfe der Hamburger alle Ländereien, verkaufte ihm selbige aber nachher wieder für 1000 Mark löthigen Silbers. Aber auch Graf Adolf V überlebte nicht lange diesen Sieg. Er ward im Jahre 1315 auf dem Schlosse zu Segeberg durch einen Meuchelmord von den Händen seines Castellans Hartwig von Reventlou nachts im Bette ermordet. Der von dem lockeren Grafen beleidigten Ehre seiner Tochter genug zu thun, glaubte jener Castellan zu keinem anderen Mittel als zum Morde schreiten zu können.

Vermutlich hatten die Herren von Bramstedt ihren Sitz auf dem vor etlichen und 60 Jahren abgetragenen Schlosse, von welchem jetzt nur noch das Thorgebäude steht und dem jetzigen Besitzer des adeligen Gutes Bramstedt, welcher außer diesem Gebäude noch 13 adelige Kathenstellen im Flecken besitzt, als Wohnhaus benutzt wird. Die Abtragung dieses alten Schlosses hat gewiß keinen vorteilhaften Effect auf den Prospect von Bramstedt veranlaßt, und ist diese Hinwegräumung um so mehr zu beklagen, da zu demselben, als daß zwei Männer dadurch verdient haben, gar keine andere Ursache vorhanden gewesen ist. Ein alter glaubwürdiger Mann hat mir versichert, daß die Mauern des Schlosses beim Abbrechen noch so veste gewesen wären, daß man die gewaltsamsten Mittel zur Demolierung derselben hätte anwenden müssen. Was der Eigennutz, der nie auf Nachkömmlinge sieht, doch nicht alles bewürken kann! Die Grafen zu Rantzau haben in früheren Zeiten auch einmal diese Besitzung gehabt. [Anm. 2016: Das ist so nicht bekannt und unklar, wen er meint.]

- Fortsetzung

Das adelige Gut steuert für 18 Pflüge und hat alle adeligen Hoheiten, Freiheiten und Gerechtigkeiten, Civil- und Criminal-Jurisdiction (jetzt ist aber ein Königlicher Justitiarius allerhöchst verordnet worden) freye Unterthanen, so der Herrschaft nichts kosten, vortreffliche Jagden im ganzen Gute herum, und auf den Dorffeldern, wo sich Unterthanen wohnend befinden gemeinschaftlich, welches zusammen einen sehr weitläufigen Bezirk ausmacht, und worauf streifweise Hochwild, Haasen, Feldhühner und verschiedenes anderes Geflügel reichlich anzutreffen ist. Beträchtliche Harthölzungen und auch Weichholz, Torfmöre, schöne Wiesen, einige Fischteiche, einen Aalfang und freyes Fischen auf dem sogenannten Bramfluß, soweit das Gut sich erstreckt, welcher Fluß hinter dem Hofe vorbey fließt und nicht nur den Hof von der Seite sichert, sondern auch das schönste Wasser und Tränke für das Vieh hergiebt, einen großen nutz- und fruchtbaren Garten mit den vortrefflichsten Fruchtbäumen allerley Art, nahe am herrschaftlichen Wohnhause, welches zugleich eine angenehme Lage hat, sowie überhaupt das Gut sehr angenehm und bequem liegt, sowohl in Ansehung der schönen Aussicht über die Auen nach dem nahen Gehölze, welches sehr viel und wahrhaft romantische Spaziergänge hat; auch in der Kirche hat das Gut einen schönen herrschaftlichen Stuhl, auch Bedienten- und Unterthanen-Gestühle. Der Gutshof liegt hart am Flecken. Das Wohnhaus ist 133 Fuß lang und 35 Fuß breit. Im Bismohr, ¼ Meile vom Hofe, ist von dem jetzigen Besitzer eine Schäferey angelegt, und zu Weddelbrook befindet sich eine Lohmühle. Wie gesagt contribuniert dieses Gut für 18 Pflüge an die allerhöchste Landesherrschaft. den Unterthanen ist die Leibeigenschaft gänzlich, und die Hofdienste bis auf einige erlassen worden.

Zu diesem adeligen Gute gehören, wie bereits erwähnt, 13 Instenkathen, welche größtentheils in der Nähe des Herrenhofes erbaut sind. Die übrigen Besitzungen, welche der Jurisdiction dieses Gutes unterworfen sind, liegen theils unweit des Herrenhofes auf den niedergelegten Hoffeldern, oder in den Dörfern Weddelbrook, Hitzhusen, Wiemersdorf, Hagen, Borstel und in Bismohr, welche eigentlich 23 Pflüge ausmachen, aber in der Landesmatrikel nur mit 18 Pflügen aufgeführt stehen. Wenn Einquartierung nach Bramstedt kömmt, muß dies Gut den fünften Teil auf sich nehmen. Die oben angeführten 13 Kathen sind auf den Hoffeldern erbaut und erlegen daher keine Contribution, (die neuen Königl. Steuern ausgenommen) sondern bezahlen an die Gutsherrschaft einen jährlichen Canon von 4 Rthr 8 ßl für jede Tonne. Für diesen so sehr ansehnlichen Canon haben die Eigenthümer derselben denn auch in den Kaufbriefen von der Gutsherrschaft die Versicherung erhalten, daß sie von allen Oneribus, sowie die Hofländereyen insonderheit von allen Contributionen, ritterschaftlichen Anlagen, dem Landesausschusse, Stellung der Reuterpferde und davon vorfallenden Geldausgaben gänzlich befreyt seyn und bleiben sollen.

Obgleich die Hofländereyen zu 5 Pflüge in Anschlag gebracht worden, so muß dennoch der ganze Ertrag von 18 Pflügen prompte auf den Hof gebracht und bezahlt werden. Gleichergestalt auch, des Hofes halber, nicht das mindeste, sowenig an die Kirche als Bediente gegeben, sondern alles von den Unterthanen (!) abgehalten wird. Das Dorf Weddelbrook gehört ganz, Hitzhusen mit 7 Bauernhöfen, Borstel mit 1, Hagen mit 1 und Wiemersdorf mit 1 Bauernstelle zu diesem Gute.

- Fortsetzung

Wie es mit den Einquartierungslasten zu halten, ob diese auch die lieben Unterthanen allein, oder den Gutsherrn nach Verhältnis seines wahrhaften Pfluganschlages, wie dies doch billig wäre, mit treffe, ist zwar bey der hohen Regierung in Anregung gebracht, bis jetzt aber noch nichts Bestimmtes festgesetzt worden, doch ist den Gutsuntergehörigen die Zusicherung von dorther geworden, daß ihr Gesuch berücksichtigt werden soll. Für diesmal genug von diesem Gute, doch werde bey Gelegenheit meine geneigten Leser noch mit einigen Geschichten der Vorzeit, die sich mit diesem Hofe (man nennt ihn, nach einem früheren Besitzer auch Stedings Hof) zugetragen haben, und von einem damaligen Fleckenseinwohner sehr naiv niedergeschrieben sind, zu unterhalten suchen.

Anno 1700 im August, bei dem damaligen Friedensschluss, dessen Unterhandlungen zu Oldesloe mit den Holsteinischen Geheimräten von Wedderkop und Pincier, Freyherrn von Königstein, ihren Anfang genommen hatten, und in Bramstedt fortgesetzt wurden, hätte dieser Ort eine historische Merkwürdigkeit erhalten, allein der siebzigjährige Kanzler der Regierung in Glückstadt, Andreas Pauli von Lilienkron, ein Mann der außerordentlich im Staatsrechte des deutschen Reiches bewandert war, der sich bloß durch seine Talente emporgeschwungen, als Schwedischer Quartiermeister in dänische Gefangenschaft kam, und nun erst die bürgerliche Laufbahn antrat, und dem man hauptsächlich die Friedensunterhandlungen Dänischer Seits aufgetragen hatte, verlegte sie nach Travendahl, einem Lustschlosse des Herzogs von Ploen, wo auch wirklich den 7ten August Anno 1700 ein Privatbündnis und am 18ten der Friede mit Holstein geschlossen wurde, der unter dem Namen des Travendahler Friedens bekannt genug ist.

Der Flecken selbst ist Königlich, und liegen diese Ländereyen östlich, nördlich und südlich um denselben; die adeligen Besitzungen aber westlich. Die Ländereyen, welche den 52 zu Pflugzahl stehenden Eingesessenen gehören, betragen 2011 Tonnen – Scheffel 9 Schipp. Ländereyen, welche anderen Einwohnern im Flecken gehören, betragen 123 Tonnen, 2 Scheffel 1 Schipp. (1 Schipp ist 1/16 Scheffel); an unbrauchbaren Plätzen an Torfmöhren 113 Tonnen 3 Scheffel 1 Schipp; in allem 2247 Tonnen 3 Scheffel 1 Schipp. Die sogenannten unbrauchbaren Plätze: 1. der Aberg bis an den Rundenkamp [Anm. 2016: Der Rundenkamp ist das „runde“ Stück Land zwischen Bimöhler Straße und der heutigen Straße Moorstücken, die besser Rundenkamp heißen würde.] , 2. oben den Rundenkamp, 3. unterm Halenfiörd [Anm. 2016: auf der Hamwinsel] ein Platz zum Lehmgraben, 4. der unbrauchbare Sand über der Hambrücke, 5. noch ein Platz daselbst, welcher zum Abdeckerweg bestimmt wurde, 6. noch ein Platz daselbst. Die Torfmöhre sind: 1. das hohe Mohr, 2. das Schindermohr, 3. das Mohr hinterm Halenfjörd, 4. das Mohr im Claushorn, 5. das Klütenmohr und 6. das Rottenmohr. Der jedesmalige Prediger besitzt an Land 1 ganzen Pflug. Die Ländereyen, welche noch andern Einwohnern im Flecken gehören, betragen 123 Tonnen 4 Scheffel 5 1/16 Schipp, wovon die 13 Gutsuntersässigen auf dem Fleckensfelde, laut Erdbuch, 1 Tonne und 1 Scheffel Ländereyen besitzen, und eine Tonne 5 Scheffel Land sind, laut eben dieses Erdbuchs zu einer Promenade am Schwefelbrunnen angewiesen.

- Fortsetzung

Das Innere des Fleckens hat, außer dem sogenannten Bleeck, eben nichts Reizendes, um desto schöner aber sind dessen Environs [Umgebung] im Westen, Norden und Osten. Im Bleek stand eine Rolandsbildsäule, ein Weichbild, was des Fleckens ehemalige städtische, oder mindestens dessen vormalige größere Bedeutsamkeit beurkundet; der letzte Krieg in Holstein hat auch dieses alte Denkmal zertrümmert, und ob zwar höheren Orts Befehle gegeben seyen sollen, selbige wieder aufzustellen, so ist es bis jetzt aus pecuniären Ursachen noch nicht geschehen, und ein neuer Beweis, daß steinerne Bildsäulen ebensowenig als wie die Todten auf menschlichen Befehl sich aus dem Nichts erheben, besonders wenn erstere nicht durch den nervus rerum gerundarum [Haupttriebfeder; auch im Sinne von Geld] unterstützt werden können.

Die Kirche ist ein gewiß lange schon vor der Reformation erbautes Gebäude. Der Taufstein von Metall mit einer mönchslateinischen Umschrift und mit den 4 Evangelisten [vgl. auch Rainer Rahlmeiers Beschriebung der taufe auf alt-bramstedt.de] geziert zeugt von einem hohen Alter und ist das Merkwürdigste, was selbige enthält. Altar und Kanzel sind sehr antik, und von einem gewissen Peter Faget der Kirche verehrt. Die Orgel würde für einen Ort wie Bramstedt gut zu nennen seyn, aber sie bedarf jetzt einer totalen Reparatur; das würde noch vielmehr fühlbar seyn, wenn der jetzige Organist sie nicht so kunstgerecht zu behandeln wüßte. Die Bildnisse eines Pastors Chemnitz und einiger andern Prediger, deren Namen ich mich nicht mehr entsinne, sowie ein Christus am Kreuz, woneben ein Joseph oder Johannes und Maria aus Holz gehauen, und daß sicher schon vor der Reformation; sowie einige Emporkirchen, zieren dieselbe. Sie hat keine gewölbte, sondern nur eine bretterne Decke, die fürchterlich schön gemalt ist, besonders wenn man die lieben Engelein nahe vor der Orgel mit ihren wüthigen Gebärden betrachtet. Vor dem Altar ist ein Grabgewölbe der adeligen Gutsherrschaft, welches aber Gottlob nicht mehr, laut. Königl. Befehl, der besagt: „daß niemand mehr in den Kirchen beerdigt werden darf“, benutzt wird.

Des Altars und der Kanzel größte Zierde aber ist ihr jetziger Prediger, der sich noch dazu der Bildung der Jugend mit musterhafter Treue widmet. Dank wird diesem gewissenhaften Religionslehrer aber gewiß nur dann erst werden, wenn diese Jugend ihre reiferen Jahre erreicht hat. Der Thurm hat eine pyramidalförmige, mit einer Zeige- und Schlaguhr versehene und mit Schindeln gedeckte Spitze, die sich von Ferne recht gut ausnimmt. Ein sehr gut adaptiertes Predigerhaus [Schlüskamp] und ein erst vor einigen Jahren neue erbautes Schul- und Organistenhaus [Kirchenbleeck 13, heute Rossmann/Commerzbank], sowie ein Sprützenhaus [stand an der Straße vor dem Kirchentor], in welchem sich zwey wohlunterhaltene Feuersprüzzen befinden, sind die nächsten Umgebungen des schönen, fast runden und mit gut fortkommenden Linden bepflanzten Kirchhofs.

Bramstedt teilt sich ein in den sogenannten Bleeck, den eigentlichen Flecken, und das Kirchspiel Bramstedt, welches ersterer ein großer, länglich viereckter Platz ist, an welchem das ehemalige Amtshaus, jetzt Stadt Hamburg, ein Gasthaus, das Posthaus, der adelige Hof, die Kirchspiel-Vogtey [Bleeck 6] und der Gasthof des Herrn Schröder [Bleeck 1, Sparkasse] als die vorzüglichsten zu nennen sind; die Mitte desselben zierte vormals der vernichtete, aber wohl nicht durch die Krieger, sondern durch eigene Unvorsichtigkeit zertrümmerte Roland, und an der westlichen Seite desselben eine schöne Allee. Vor dem Hamthore [Butendoor, Höhe Nr. 2, Kaffeegraben] ist noch ein viereckter, mit Linden umpflanzter, nicht übler Schützenplatz mit einer Vogelstange [Butendoor 17/19]. Auch ich hatte vor einigen Jahren die Ehre, in Reih und Glied mit den guten Bramstedtern zum Vogelschuß mit auszumaschiren, und wenn entweder ich oder ein anderer das Gewehr auf der rechten Schulter hatte, oder wir gar aus Höflichkeit bey unserm Ausmarsche, obgleich wir unter den Waffen waren, durch Abnehmung des Hutes einen unserer Bekannten grüßten, so will ich mir alles Gespötte hierüber in bester Form verbeten haben: es mag den Spöttern beweisen, daß wir freye Männer waren, die nicht unter dem Corporalstocke zu stehen nöthig hatten; es wurde erreicht, was erreicht werden sollte, ein anständiges Vergnügen, und dies war’s, wornach wir für uns und unsere Gattinnen strebten.

- Fortsetzung

Hinter dem Bleek laufen östlich und westlich noch zwei sogenannte Hinterstraßen, auch liegt dort die sehr bedeutende Wassermühle, die der Familie Wiechmann als Erbpächtern gehört. Die Erbpacht wird an einen gewissen Grafen von Schmiedeck, Nachkommen der schönen Frau Wiebke Kruse, ein aus dem Dorfe Föhrden [das ist mittlerweile widerlegt, es ist Puls bei Schenefeld] gebürtiges, vormals sehr schönes Bauernmädchen, die Gnade vor einem Könige gefunden hatte, welches man diesem so vortrefflichen Fürsten gewiß nicht verargen wird, nach Ungarn, wo derselbe sich derzeit aufhält, bezahlt. Nicht weit von der Mühle entspringt bei der Weberkathe unter einem Eichbaum eine Quelle, die ein so schönes Trinkwasser giebt, wie man leider in Hamburg und an vielen anderen Orten nicht hat.

Vom Bleek führt eine Straße über die Beckerbrücke zum Kirchspiel Bramstedt, östlich zum Landwege und westlich zum Meyenbeck [Maienbeeck]. Durch erstere Straße geht die große Landstraße nach Neumünster, Kiel usw., letztere führt nach Rendsburg, Kellinghusen, Itzehoe u.s.w. und zum unmittelbar an dieser Straße gränzenden schönen Holze [Herrenholz]. Hier ist noch zu bemerken, daß sich hinter dem Hause eines Einwohners [Steckmest] eine der großen Schwefelquelle ähnliche kleine Quelle befindet. Nördlich gelangt man durch die Drehertwiete [Liethberg] zu dem ganz Bramstedt und Umgegend dominierenden Liethberge, und zu den Anbauern Hinter den Höfen.

Hart am südlichen Fuße des Liethberges befindet sich die sogenannte Papenkuhl [am Dahlkamp], und das davorliegende Land nennt man die Königstafel, woselbst nach Aussage alter ehrwürdiger Mütterchen im grauen Alterthum die Tafel eines einst das sonst veste Bramstedt belagernden Königs versunken seyn, und noch jetzt so wie im Kümmerken (soll heißen: „kümmert keinen“) auf dem Wege nach Hitzhusen, ganz und gar nicht geheuer seyn soll. Der Bergrücken, den man Liethberg nennt, erhebt sich ohnweit Hitzhusen, geht nördlich Bramstedt vorbey und steigt bei dem Dorfe Bymöhlen, eine halbe Meile von Bramstedt zu einer beträchtlichen Höhe.

Wenn Bramstedt in seinem Innern dem Fremden nichts Anziehendes darzubieten vermag, so vermögen es gewiß seine schönen östlichen, nördlichen und westlichen Umgebungen; die südliche Seite ist außer einigen Hügeln durchaus von aller Naturschönheit entblößt und ist also nicht im Stande, den etwa von Hamburg und Lübeck kommenden Brunnengästen einen vorteilhaften Begriff von Bramstedts Environs [Umgebung] einzuflößen.

Das nordwestlich belegene Holz [Herrenholz] mit dem dasselbe umschlängelnden Auen wird immer den ersten Platz der schönen Umgebungen Bramstedts ausmachen; die Humanität des jetzigen Besitzers [F.L.W. Meyer] erlaubt es nicht allein Jedermann, dasselbe in allen Richtungen zu durchlustwandeln, sondern er sorgt auch für Reinlichkeit der Fußpfade, Bänke und fast jährlich für neue Promenaden. Besonders ist dem Herrn Besitzer nicht genug dafür zu danken, daß er nicht, wie leider die meisten der guten Bramstedter, seinen Bäumen die Axt an die Wurzeln legt.

Vom Bleek aus führt noch ein Weg über den Heckkamp [Friedhof, Glückstädter Straße] und der Hofbrücke zum Holze und zum Philosophengange [Feldweg der hinter Dahlkamp 14 beginnt], welcher bis nahe vor Hitzhusen im Kümmerken ausgeht und ein Werk des jetzigen Besitzers ist; wer nicht abgestumpft für Naturschönheiten ist, der muß es diesem Herrn wahrlich Dank wisssen, daß er ihm diesen lieblichen Genuß schuf. Man gelangt, wie gesagt, auf diesem Steige bis zum Dorfe Hitzhusen und Bäumen und Gebüschen, und kann die Rückwanderung durch das herrliche hochstämmige Holz nach Bramstedt zur Abwechselung zurückmachen.

- Fortsetzung

Ein Spaziergang an einem heitern Morgen östlich nach dem Aberg [nördlich Bimöhler Straße] und Clausberg [Claushorn] , woselbst man mit bloßem Auge einen weiten Gesichtskreis beherrscht mit einem Fernrohre aber selbst die Thürme unseres lieben Hamburgs, was gewiß für jeden Hamburger ein freudiges Gefühl erregt – ich kenne das Gefühl aus eigener Erfahrung – deutlich sehen kann, ist gewiß jedem anzuempfehlen, und schon dieser Umstand muß den Hamburger bestimmen, Bramstedts Quellen den ähnlichen in Nendorf (ich habe selbige mit wenigerm Nutzen, als die der Bramstedter in Verhärtung der Verdauungswerkzeuge gebraucht) bei weitem den Vorzug zu geben; die viel größeren Reisekosten nach Nendorf und die dortige viel kostspieligere Zehrung nicht einmal gerechnet, und so ist man von Hamburg und Lübeck aus gerechnet, sozusagen halb zu Hause, und kann in dringenden Fällen eine Tour nach diesen Orten in 7 bis 9 Stunden gemacht werden. Was man auch für und wider die Quellen bey Bramstedt einwenden mag, so muß ich den Herren Ärzten, als Laye in diesem Fache, zwar ihr pro und contra wohl von selbst überlassen, aber daß sie kein blos gewöhnliches Pumpenwasser, wie ein vormaliger Apotheker sich seiner Apotheke halber sehr klüglich ausdrückte, zu Tage fördern, habe ich an meinem eigenen Körper erfahren.

Wahr ist es. daß für jemand, der kein Freund ungekünstelter Natur ist, der Bälle, Thé dansants [Tanztee], Pharaobank [Spielbank] u.s.w. mehr als seine Gesundheit liebt, Nendorf der Vorzug zu geben ist, und gegen diese Herrschaften will ich denn auch kein Wort verloren haben, aber der wahrhafte Kranke, der mit Vertrauen die Quelle trinkt, oder sich badet, Ruhe und Einsamkeit dem tosenden Lärm der Bälle, Casinos und der Spielbänke vorzieht, der gehe nach Bramstedt, und wäre selbst angenommen die Quelle nicht so stark gleich würkend, so kann man schon hier mehrere Wochen für gleiches Geld wie in Nendorf Tage verleben.

Man hat hin und wieder viel darüber gesprochen, daß 1809 den Brunnengästen hohe Rechnungen gemacht wären. In einzelnen Fällen mag dies wahr seyn, bey mir ist es schon lange nicht wahr gewesen, und wäre es denn überhaupt ein Wunder, wenn die Bramstedter damals den Neugierigen – wahrhaft Kranke sah man wenig – für ihre lärmende Freude, die die Wirthe fast aller Nachtruhe beraubte, und dazu waren sie auf außerordentlichen Besuch nicht vorbereite, mußten also alle nöthigen Artikel theurer als sonst bezahlen, nach den vollen, oft sehr sichtbaren Geldnetzen ihre Rechnung gemacht hätten? Benutzen wir doch auch unsere Conjunctoren [Verbindungsleute]!

Einige kehrten damals sehr unzufrieden von der Quelle zurück, indem ihnen die Quelle keine Hülfe verschafft hatte; sie sagten aber nicht dabey, ob ein vernünftiger Arzt ihnen das Bad angerathen hätte, oder ob sie dem blinden Gerüchte, als wäre die Bramstedter Quelle eine Wunderquelle, was sie natürlich nicht seyn kann, gefolgt wären, als könne diese Quelle alle und jede Übel heben, diese mußten also wohl sehr verdreißlich wieder abziehen. Andere kamen meilenweit hergewandert, hatten alteingewurzelte Gichtübel, Salzenfluß [Ekzema rubrum, bläschenbildender, nässender Ausschlag], alte Bein- und andere Schäden; hatten sich vorgenommen, einen oder zwey Tage dorten die Quelle zu trinken und sich mit dem Wasser zu bähen [warm waschen, warm baden, durch Umschläge erwärmen] und dann wieder als genesen heimzukehren, hatten ein derbes Stück Speck und Brot in der einen und einen Topf mit Quellwasser in der anderen Hand und zweifelten demohngeachtet keinesweges beym ersten Versuch, daß sie Morgen oder Übermorgen gesund würden in ihre Heimat würden zurückkehren können; von solchen widersinnigen Scenen bin ich vielfältig Augenzeuge gewesen. Wenn sich nun dergleichen Wundergläubige in ihren Hoffnungen getäuscht sahen, so waren sie natürlich keine Rumesherolde für die Quelle; aber welcher vernünftige Mensch wird auf solche abtrünnige Apostel hören? –

- Fortsetzung

Was damals aber nicht der Fall war, ist aber schon seit mehreren Jahren auf Königliche Kosten ausgeführt worden; die Schwefelquelle auf dem sogenannten Kirchenmohr, als wie auch die Stahlquelle sind jetzt eingefaßt, mit einem hölzernen Dache bedeckt, mit Wällen umlegt und mit einem Staketwerk umgeben. Die Wälle verhindern, daß kein wildes Wasser in die Quelle sickern kann, welches natürlich ihre Kräfte sehr schwächen würde. Daß für sonstige Bequemlichkeit an der Quelle mehr gesorgt werden mögte, wäre sehr zu wünschen, würde aber gewiß besorgt werden, wenn nur die Besuchenden der Quelle wieder ihr das gebührende Zutrauen schenken würden. Den verzärtelten Herrschaften, sowie den Liebhabern obengenannter Conversationen ist diese Quelle nicht zu empfehlen; wer aber Liebhaber einer ungekünstelten Natur ist und mit Rasen- oder Bretterbank vorlieb zu nehmen versteht, der komme, und es wird ihm hoffentlich, wie es schon erwiesen, mit vielen Anderen die Quelle nach gehöriger Anweisung, und bey dazu nöthigen Diät, mit großem Nutzen tranken, nicht gereuen.

Das 1681 entdeckte alkalisch-salinische Seifenbad befindet sich auf dem sogenannten Kirchenmohr, eine halbe Meile östlich, und die alkalische Eisenquelle hinter der Hambrücke, sowie die eisenhaltigen Salzsoolen-Quellen beym Halenfiörd, eine starke Viermeile im Süden und Südwesten von Bramstedt. Die Gegend, in welcher die Gesundbrunnen entspringen, ist eine flache Niederung, von der Oster-, Lentförder- und Schmalfelder-Aue durchflossen, wovon sich beyden letztern bey der Hambrück vereinigen, alle drey aber auf Bramstedt zu und in die Bramau fließen. Nördlich liegt der Liethberg, östlich der Aberg und Clausberg, von Südost fällt auch eine Anhöhe zwischen der Schmalfelderaue und dem Kattenbeck, der in die Lentförder-Aue fließt. Die ganze Gegend ist auf den erhabenen Stellen sandig und in den Vertiefungen moorigt und sumpfig. Die Bäche haben ziemlichen Fall. Die Schwefelquelle, auch Schaafbrunnen genannt, liefert täglich 17,280 gewöhnliche Pfunde Wasser. Dieses Wasser muß an der Quelle getrunken werden, denn bey noch so gut gemachten Bouteillen verliert es beym Transport sehr bald seine ihm beywohnenden Heilkräfte.

Wer für und wider diese Quellen etwas Ausführliches – denn ob es etwas Erwiesene ist, wage ich nicht zu behaupten – wissen will, der lese des Herrn J.F. Süersen Schrift: „Über die Mineralquellen bey Bramstedt im Holsteinischen“, mit einer Stituationskarte der Mineralquellen, Hamburg, bei J.H. Gundermann, 1810. Um meine gütigen Leser, die etwa dieses Buch nicht so leicht zur Hand bekommen könnten, mit der Meynung und den Vorschriften eines in diesem Buche genannten Arztes, den ich nach meiner vieljährigen Erfahrung für den Aufrichtigsten halte, bekannt zu machen, führe ich denselben von pag. 53 bis 60 wörtlich an: „In demselben Jahre (1761) hat auch der Dr. Lesser zu Preetz eine Abhandlung über den zweckmäßigen Gebrauch des Brunnens dem Amte zu Segeberg überreicht, welche ich (Süersen), da sich bey den schriftlichen Verhandlungen befindet, mitzuteilen nicht ermangeln.“

„Dieser Brunnen, welcher schon vor 80 Jahren über 3 Jahre lang im Ruf und Gebrauch eines Gesundbrunnens gewesen, nachhere aber ganz außer Gebrauch gekommen, hat im April dieses Jahres auf einmal seinen damaligen Ruhm wieder bekommen, und wird täglich von einigen hundert Menschen besucht und innerlich als äußerlich, theils mit, theils ohne Nutzen gebraucht.“

- Fortsetzung

„Da nun solches geschehen ist, ohne zu wissen, ob dieses Wasser etwas gutes oder nicht oder was für gute Eigenschaften und was für innerlichen Gehalt dasselbe bey sich führe; so habe ich für mich selbst beschlossen, dahin zu reisen und die innerliche Qualité dieses Wassers zu untersuchen, damit man dadurch erfahren möge, ob es etwas Nützliches in sich enthalte oder nicht und zugleich die Art und Weise von desselben ordentlichen Gebrauch möge bestimmt werden.“

„Die Bestandteile dieses Wassers (1 Pfund Mineralwasser der Schwefelquelle enthält in Granen: Kohlensaures Natrum: 1 Spur; Salzsaures Natrum: 1 7/8 Gran; Schwefelsaure Bittererde: – Gran; Schwefelsaures Natrum: – Gran; Schwefelsauren Kalk: 1/8 Gran; Schwefelsaure Bittererde: 3/16 Gran; Summe der Bestandteile: 2 6/16 Gran; Kohlensäure: 1 Cub.-Zoll Spalkhawer. {Fußnote des Schreibers}) kann ich hierdurch nicht genau beschrieben, in dem solches zu weitläufig seyn würde und es die Hauptsache nur ist, vorerst nur zu zeigen, in was vor Krankheiten fürnehmlich solches Wasser mit Nutzen könne gebraucht werden, und wie die Curen eigentlich müssen eingerichtet werden.“

„Damit aber doch abwesende Medici, wenn selbige sollten um Rath gefragt werden, ob dieser oder jener den Brunnen gebrauchen dürfe, dennoch die Erkenntniß von denen fürnehmsten principiis desselben einige Unterricht haben mögen; so habe ich aus denen angestellten Experimenten gefunden, daß selbiger ein principium vitrioli martis [Vitriol] und salis almari alcali bey sich habe, und es würde dessen Effect viel herrlicher sein, wenn ihm nicht das ätherische, subtile und druchtreibende fehlte. Daher kann dieses Wasser keinen Nutzen schaffen, wenn es nicht aus der Quelle selbst getrunken wird. Da nun diesem Wasser nicht aller Nutzen kann abgesprochen werden; so würde selbiger noch größer seyn, wenn nur erst das nahe vorbey fließende Wasser wird abgeschnitten seyn, (dies ist schon vor mehreren Jahren geschehen) und der Gebrauch des Brunnens in seyne gehörige Ordnung wird gesetzt seyn.“

- Fortsetzung

„Daher will ich hierdurch kürzlich die fürnehmsten Krankheiten anzeigen, in welchen man gute Wirkung wird zu hoffen haben (denn alle kann dieses Wasser so wenig als andere und viel stärkere Brunnen curiren) und wie nach seinem innerlichen Gehalt selbiger zu gebrauchen sey.“

„Zuvörderst kann dieser Brunnen generalement in solchen Krankheiten Nutzen schaffen, welche von dicken, zähen Feuchtigkeiten im Körper und wodurch in vielen Theilen und subtilen Geäder Verstopfungen und Stockungen entstehen.“

„Hierher sind besonders zu rechnen das sogenannte malam hypochondriacum [Milzkrankheit, Milzsucht], welches sich mannigfaltige Beschwerden äußert: als durch Spannen, Drücken, Aufschwellen unter den Ribben. Ingleichen durch viele Blähungen, Neigung zu Verstopfung des Leibes, zuweilen bittern aufstoßendem Geschmack im Munde u.s.w. Er ist dienlich in Verstopfungen des Gekröses bey erwachsenen Menschen und öfter bey Kindern. In Verhaltung der monatlichen Reinigung und Bleichsucht [Chlorose] bei Frauenspersonen und Verhaltung der güldenen Ader [Hämorrhoiden] bey beyderley Geschlecht kann er Hülfe leisten; bey wässerigen Geschwülsten der Beine und des Unterleibes (cachexie) [Kachexie = sehr starke Abmagerung] kann der innerliche warme Gebrauch, mit englisches Salz [Bittersalz] verstärket, ein gutes Hülfsmittel seyn. Andertägige und Quartanfieber werden dadurch curirt werden.“

„Schlappigkeit des Magens und der Gedärme kann gestärket und bessere Verdauung dadurch beschaffet werden.“

„Es kann dieser Brunnen auch mit dem 4ten oder 5ten Theil warmer Milch getrunken werden, besonders in Krankheiten und Beschwerdungen, welche von verdorbenen und scharfen Säften herrühren, als in verschleimter Brust, trockenem Magenhusten, in der Gicht, Gichtschmerzen in denen Gliedern, scorbutischem Ausschlag, Krätze, Flechten, scorbutischem Friesel [meist juckender Hautausschlag] u.s.w.“

„Kindern kann ebenfalls gegen die Würmer solches in gehöriger Quantität des Morgens gegeben werden.“

„Es reinigt die Nieren, wird den Schleim aus denselben wegführen, woraus der Stein gezeuget wird.“

„Da ich aber selbst gegenwärtig bemerkt habe, daß fast alle Brunnengäste in der Art und Weise des Gebrauchs ganz falsch, unordentlich und oft schädlicherweise verfahren! so ist fürnehmlich nöthig, zuvörderst einigen kurzen Unterricht hiervon zu geben, besonders in folgendem bestehend:

1, Dieses Wasser muß nicht (wie fast durchgängig von allen geschah) anders als des Morgens, etwa um 5, 6, 7 Uhr, ehe es recht heiß in der Luft wird, getrunken werden, und weiter den ganzen Tag nicht, es wäre denn, daß jemand des Nachmittags für Durst 1 oder 2 Gläser trinken wollte.

2, Weil diesem Brunnen das durchdringende und substile fehlt, auch dies auflösende und abführende Salz nur schwach darin ist: so würde nicht leicht die zu hoffende gute Wirkung erhalten werden können, wenn selbiger die scharfen und schleimigen Feuchtigkeiten im Körper nur rege machen würde, wenn nicht selbige auch aus- und abgeführt würden; dannenhero erfordert die Nothwendigkeit, daß diejenigen , welchen der Brunnen täglich wenigstens nicht 2mal gute Eröffnung machen würde, des Morgens in dem ersten oder andern Glas Brunnen englisch oder Seidlitzer Salz ein halb oder ein ganz Loth mit wegtrinken müssen.

- Fortsetzung

3, Die Quantite, wie viel ein jeder von Brunnen des Morgens trinken müsse, lässet sich überhaupt aber nicht specialement bestimmen, jedoch ist überhaupt nach Proportion des mineralischen und salzigen Gehalts in dem Brunnen zu determiniren, daß ein erwachsener Mensch ohngefähr 3 Pfund, oder anderthalb Quartierbouteillen des morgens trinke, einer mehr, ein anderer weniger, nachdem der Brunnengast selbst empfindet, wie ihm das Wasser bekomme.

4, Die beste Manier zu trinken ist folgende: Es muß jeder Brunnengast sein eigenes Bier- oder Stutzglas mit zum Brunnen bringen. welches nicht allzu groß ist, daß 6 oder 8 dergleichen ein Quartier (das ist eine Bouteille) ausmachen. Ohngefähr alle 5 Minuten trinkt man ein solches Glas aus, und dazwischen geht man spazieren. Dieser Gläser voll trinke man so viele, als man weiß oder empfindet, so man nöthig hat, als etwa 7, 8, 9 bis 10 Gläser.

5, Eine gute Stunde oder anderthalb Stunden, nachdem man das Brunnentrinken geendigt hat, des Morgens ist erlaubt, zumal wer nicht gewohnt ist, des Morgens lange nüchtern zu bleiben, daß man 2 bis 3 Tassen Thee oder Caffee, ohne oder mit etwas Milch, oder auch dünne Hühner- oder Kalbfleischsuppe, auch wer da will, etwas Weißbrod genießen möge.

6, Da auch der Brunnen zumal wenn selber nicht genugsam abgeführet, oder nicht wieder durch den Urin weggehet, Blähungen, Aufschwellungen des Magens verursachet, so ist die mehrste Zeit nöthig, daß man es Mittags eine Stunde vor dem Essen, einige Magen- und Blähungstropfen nehme, welche aber nicht vor allen Menschen einerley seyn können. Überhaupt könnten folgende diesen Nutzen schaffen, als Essent. Cort. Aurant. [Citrus Aurantium = Bitterorangen], absynth. simpl. [Wermuth] und composit. centaur. min. [Centaurium = Tausendgüldenkraut] Elixir. visceral. bals. H. [Magentropfen nach Hoffmann] welche mit Sale Sylo. oder Tinct. tartari [tartarus = Weinstein], Tinct. antimonii [antimonium = Spießglas] können versetzt werden. Wenn man auch Nachmittags oder gegen die Abendmahlzeit solche Beschwerungen merken würde, so können auch alsdann einen Stunde vor der Mahlzeit solche Tropfen genommen werden.

- Fortsetzung

7, wie lange auch dieser Gebrauch zu continuiren sey, lässet sich ebenso wenig genau bestimmen, in dem der Brunnen in wenig Tagen bey einigen seinen Effect anzeigen wird, wenn hingegen bey andern noch einmal solange Zeit dürfte erfordert werden. Dahero wird es geschehen, daß zuweilen in den 12 oder 14 Tagen die Wirkung und Genesung des Patienten erfolgen wird, wenn bey andern 20 bis 24 Tage erfordert werden.

„ Es würde noch mancherley zu erinnern seyn, welches aber die kurze Zeit verbietet.“

„Nun sollte vom äußerlichen Gebrauch dieses Wassers gleichfalls eine Ordnung angegeben werden; allein nach meiner Einsicht finde ich, daß dieses Brunnes innerlicher Gehalt so sey, daß man sich großen und herrlichen Nutzen versprechen könne. Was auch das große bisherige Vertrauen auf den herfürquellenden Sand in der Quelle anlanget, so habe ich aus denen angestellten proben gefunden, daß solcher ein reinerer als anderer Sand sey, wovon ich nicht weitläufig hier handeln kann. Geschieht es, daß zuweilen ein und anderer etwas gute Würkung von dem äußerlichen Gebrauch desselben empfindet, so ist weiter keine Raison anzugeben, als daß das wenige, was man vom Brunnenwasser noch in dem Sande stecken geblieben, etwas fruchten könne, dahero rathe, daß das warme Brunnenwasser mit zusammengelegten leinenen Tüchern, über die schadhaften Glieder oder Gelenke gelegt, mehreren Nutzen schaffen würden.“

„Was endlich die Diät anlanget, so kann selbige ebenfalls nicht anders als generalement angezeigt werden, daher auch nur fürnehmlich zu erinnern ist: daß in Essen und Trinken, Bewegung des Körpers, Gemütsbewegungen mögliche Mäßigkeit observiret werde. Die Speisen, welche man für andern zu meiden hat, sind solche, welche hart und schwer zu verdauen sind, welche Schleim und viele Blähungen machen. Hierzu zählet man fürnehmlich: grobes altes Rindfleisch, geräuchert Ochsen- und Schweinefleisch, ingleichen geräucherte und getrocknete Fische, als Schollen, Klippfisch, gesalzener Dorsch, Krabben, Krebse, Hummers, Aal, gelbe Erbsen, Zwiebeln, dicke Milch, Käse, Speck, Würste, frische Brod, gekochte Eyer. Das beste Getränk über dieser Mahlzeit in dieser Cur ist von Wasser (aber nicht von diesem Gesundbrunnen) oder Tisane, da man etwas Gerstengraupen in Wasser aufkocht, und wer es thun kann, 1, 2 oder 3 Gläser Franzwein damit melirt oder jedes für sich trinkt.“

„Verkältungen des Leibes, absonderlich des Unterleibes oder des Magens sind sehr schädlich, gleichwie man sich soviel wie möglich für Alteration, Schrecken und Zorn zu hüten hat.“

Freunde der Botanik finden, nach dem Urtheil der Kenner dieses angenehmen Studiums, von seltenen Pflanzen, die man nur in Schweizer Gebürgen anzutreffen pflegt, in den angenehmen quellenreichen Thälern bey Bramstedt eine reiche Ausbeute, und daher eine ebenso liebliche als nutzreiche Unterhaltung –

- Fortsetzung

Der im vorigen Stücke gegebenen aufrichtigen Meynung eines alten ehrwürdigen Arztes zusammt seinen Vorschriften weiß ich weiter nichts hinzuzufügen, als daß ich herzlich wünsche, daß in diesem Sommer diese uns so nahe treffliche Quelle fleißig möge besucht werden, und daß alle mögen geheilt, oder doch mit verminderter Krankheit zu den Ihren zurückkehren.

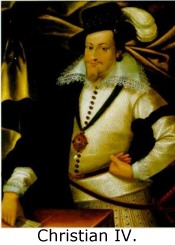

Herr Pastor Joh. Fr. Aug. Dörfer zu Preez sagt in seinem Repertorium zu der Karte über Bramstedt (das adelige Gut) noch folgendes, welches ich bey dieser Gelegenheit nicht versäumen will, auch hier anzuführen: „Bramstedt hatte schon 1591 ein Gerh. Steding (dieses Geschlecht blühet noch jetzt in dem vormaligen Schwedisch-Pommern und in Schweden) in Besitz gehabt; dessen Erben verkauften es 1631 an König Christian IV., (regierte von 1588 – 1648) dieser schenkte es an Wibke Kruse, mit deren Tochter es an Claus von Ahlefeld, und mit dessen Tochter an einen Baron von Kielmannseg kam; Kielmannseg’s Witwe verkaufte es 1679 an den Obrist-Lieutenant Baron von Grothe. 1751 verkaufte es ein Baron von Grothe an den Freiherrn von Prinzen, und dieser an den Grafen Stollberg, welcher die Leibeigenschaft gänzlich aufhob; 1755 gehörte es dem Obergrichts-Advokaten Holst, darauf einem Herrn Lawätz, der es an den jetzigen Besitzer, Herrn Professor Meyer verkaufte.“

Anno 1317 fiel auf dem Strietkamp (im Süden) nahe bey Bramstedt, eine Schlacht vor, zwischen dem Grafen J. von Wagrien und dem Grafen Adolph von Schauenburg, wobey letzter in Gefangenschaft gerieth.

Zur Bequemlichkeit der Damen und Herren, welche etwa geneigt seyn mögten, vorher, ehe sie dorthin abreisen, sich Quartier zu bestellten, gebe ich nachstehende Adressen auf: 1. In der Stadt Hamburg, bei Herrn Axt, vom 1sten July an bei Herrn Cohen, hat selber Pferde und Wagen. 2. Im Posthause [heute Bleeck 28/30], bey Herrn Postmeister Fraun [Frauen]. 3. Bey dem Herrn Rathmann Schröder [Besitzer Bleeck 1, später „Holsteinisches Haus“] hat auch Pferde und Wagen. Personen, die etwas billiger, aber doch gut logiren wollen, können bey der Wittwe Fuhlendorf, neben dem Posthause, bey Marx Fölster [Bleeck 29, später Hotel zur Post, heute Raiffeisenbank], und auch bey Steckmest jun. [wahrsch. Bleeck 3, heute Fülscher], beyde wohnhaft im Bleek, ferner bei Schmidt [Kirchenbleeck 3] an der Beckerbrücke u.s.w. sehr gut logiren, und halten diese Häuser sich alle selber Pferde und Wagen, welches zur Bequemlichkeit der Brunnengäste, besonders derjenigen, denen der Weg nach dem Brunnen zu weit seyn mögte, dienen wird, und werden sie leicht mit ihren Wirten über den Preis des Fahrens einig werden.

Zur Abwechselung ist den Brunnengästen, denen es ihre Verhältnisse erlauben, anzurathen, daß sie kleine Ausflüge nach Breitenburg, Kellinghusen, Rastorff, Neumünster u.s.w. vornehmen, denn Zerstreuung ist bey den Brunnen-Curen ein großes Beförderungsmittel zur Wiederherstellung verlorner Gesundheit, sowie im Gegensatz stiller Gram die Cur ganz unnütz machen kann.

Die an der Lentförderaue belegene Stahlquelle, welche, wie ich glaube, für geschwächte Körper zum Baden ein heilsames Mittel seyn mögte, zum Trinken aber zu schwer, wenigstens für mich, ist, oder muß ein Spitzglas mit Rum versetzt, wodurch es sich sogleich schwarz färbt, nur zur Zeit trinken. Dieser Eisen- und Stahlbrunnen liegt in einer niedrigen Wiese und war sonst ein Eigenthum der Familie Fraun, jetzt gehört selbiger aber Sr. Majestät dem Könige. Die Quelle brodelt auf 3 Stellen, und der Durchmesser der Oberfläche des Bassins ist 6 Fuß.

- Fortsetzung

Die zweyte Stahlquelle liegt ebenfalls in derselben Gegend hinter der Hambrücke, auf Ackerland, welches moorig ist. Das Feld ringsum ist mit sandigem Boden umgeben. Der Brunnen selbst hat 5 springende Quellen, und der Durchmesser der Oberfläche des Bassins ist 6 Fuß. Das Wasser ist 1 ½ Grad schwerer als destillirtes Wasser, klar von Farbe, ohne Geruch, und von einem dintenhaften Geschmack.

Außer diesem Stahlbrunnen hat man auch im Jahre 1809 eine Menge von mineralischen Quellen auf der sogenannten Salzwiese einer gründlichern Untersuchung als bisher gewürdiget, und diese Gewässer für eisenhaltige Salinen erkannt. Diese Wiesen liegen hinter Halenfjörd auf einer Wiese an der Schmalfelderaue, welche sehr große Untiefen hat und überschwemmt ist. Der Durchmesser der Oberfläche des großen Bassins beträgt 5 Fuß. Um diese Wiese herum ist der Boden sandig, und es überhaupt flache Gegend bis an den Clausberg. Auch dieser Quellen soll man sich nach der Meynung einiger Ärzte sehr vorteilhaft als Arzeneymittel gegen manche Übel bedienen können, es fehlen indessen noch hinlängliche Erfahrungen über ihre eigentliche Wirkung.

Mit vieler Freude erfahre ich, daß man mit einiger Gewißheit hoffen darf, daß das große Projekt, die Ostsee durch einen Barken-Kanal mit der Elbe zu verbinden, doch wohl zustande kommen dürfte, und daß man sich zu diesem Zweck auch wohl der Bramau bedienen werde. O, möchte man sich bey dieser für ganz Niedersachsen so besonders wichtigen Unternehmung doch auch des so unverdient leidenden Fleckens Bramstedts erinnern! Noch jetzt lebende Personen erinnern sich, daß die Schiffe mit schwarzen Töpfen u.s.w. bis an die Beckerbrücke in Bramstedt gekommen sind. Mögte Bramstedt durch diesen Canal ein Mittel werden, welche aus der Nahrlosigkeit, die so mancherley Ursachen hat, diese guten Einwohner wieder in Tätigkeit, Verdienst und Frohsinn versetzen! Die Nahrlosigkeit entstand aus folgende Ursachen besonders: 1. verlor Bramstedt, man sagt mit Vorsatz der damaligen Anwohner, die große Steine in den Fluß gewälzt haben sollen, die Schiffbarkeit der Bramaue, doch ich kann hierüber nichts als die allegemeine Sage anführen; 2. wurde das Amt von hier weg nach Segeberg verlegt, wodurch natürlich, da jetzt die Bramstedter selbst genöthigt sind, anstatt man sonst zu ihnen kam, in Klage- u.s.w Angelegenheiten 4 Meilen nach Segeberg zu reisen; sonsten mußte man das Geld in Bramstedt verzehren, und nun müssen sie es in Segeberg thun; 3. war vorhin hier ein Wochenmarkt, zu welchem viele Landleute nach Bramstedt kamen, verkauften, wieder kauften und verzehrten; auch dieser ist eingegangen; 4. war hier vor Zeiten eine Exerzierschule, wodurch auch einige Nahrung und Verkehr im Flecken kam; 5. ging hier alles Frachtfuhrwerk von Kiel, Neumünster, Rendsburg u, s. w. durch, welches Verdienst und Ge-schäftsthätigkeit in den Flecken brachte; auch dies hat Bramstedt, ohne die Ursache zu kennen, verloren, und ist die Landstraße des Frachtfuhrwerks über andere Plätze, die nichts verloren haben, verlegt. Jetzt ist von allen diesem Nichts mehr vorhanden, und nicht zu gedenken, was Bramstedt, durch welches die große Heerstraße gerade hindurchgeht, und die dorten eingepfarrten Dörfer, wovon ich leider Zeuge und Teilnehmer seyn mußte, folglich aus eigener Erfahrung sprechen kann, im Laufe des letzten Krieges litt und leiden mußte. Dankbarkeit gegen die guten Bramstedter macht es mir zur unerläßlichen Pflicht, da ich in den unglücklichsten Jahren von Hamburgs harten Bedrängnissen dorten bey ihnen, soviel es ihnen möglich war, Ruhe, Sicherheit, .Freundschaft und Theilnahme, sowie an ihren schönen Quellen, die aber leider nicht nach Werth derselben besucht werden, Gesundheit fand, dies zu erkennen. Öffentlich sage ich allen biedern Bramstedtern hierdurch meinen innigsten Dank! — Freue dich, Bramstedt, dein durch stille christliche Tugenden erhabener Monarch wird dir väterlich helfen! —

- Fortsetzung

Durch die Gewogenheit einiger Gönner und Freunde bin ich jetzt in den Stand gesetzt, dasjenige, was mir im vorigen Jahre zu liefern nicht möglich war, jetzt nachzutragen.

- Bramstedt gehört jetzt zum Amte Segeberg, sonst war das Amt in Bramstedt, und Segeberg gehörte unter das Amt Bramstedt.

- Das adliche Gut Bramstedt (auch Stedingshof, nach seinem 1511 gehabten Besitzer genannt) liegt im Itzehoer Distrikt. Dieser Gerhard Steding errichtete es wahrscheinlich im obengenannten Jahre aus Segebergischen Amtshufen.

III. (lassen wir weg, da es zur Hauptsache eine Wiederholung von früher gesagtem enthält. Die Red.)

- Der Prediger in Bramstedt und den zum dortigen Kirchspiel eingepfarrten 13 Dörfern wird vom Könige ernannt. Da es gewiß vielen meiner gütigen Leser, besonders in Holstein, angenehm zu erfahren seyn wird, was für evangelische Prediger seit der Reformation in Bramstedt gewesen sind, so bin ich so frei), Ihnen ein Verzeichnis derselben, welches ich durch die Gewogenheit des jetzigen Herrn Pastors Kark, den Gott lange zum Wohle dieser guten Gemeinde erhalten wolle, und dem ich für die gütige Mittheilung hiedurch öffentlich meinen verbindlichsten Dank sage, erhalten habe, mitzutheilen. Der Hr. Pastor hat es nach einem alten dort vorgefundenen Manuskript der Treue halber fast wörtlich abgeschrieben.

- Prediger seit der Reformation in Bramstedt:

[Genaueres dazu in Harbecks Chronik von Bramstedt, S. 124 ff.]

„Ich Henricus Gallenbeccius, Neo-brandenburgensis Megapolitanus, bin in Anno 1621 zum Pastorat-Dienst gefordert und habe zuerst setzen wollen, wie viel evangelische Prediger gewesen von Anno 1517, aus einem alten und neuen Kirchenbuche zu ersehende, und ein dem andern succediret [nachfolgt]:

Pastor Dn. Johannes von der Lippen

Dn. Hermannus Burtfeld, wie auf dessen Leichstein zu ersehen, 36 Jahr. Diaconi 3 bey dessen Lebende: 1. Dn. Friedericus, so weggezogen, und elendiglich, wie die Alten berichten, vor Lübeck soll gestorben seyn. 2. Dn. Johannes Wasmohr, so in der Fastelabende, bei Hinrich Ordes Haus, von Eggert Bull erschlagen und der Thäter zu Segeberg geköpfet. Ein alter glaubwürdiger Mann hat mir erzählt, daß dieser Eggert Bull in der Fleckensversammlung mit seiner körperlichen Stärke geprahlt habe. Der Prediger erwiederte daraus, das es gewiß noch kraftvollere Männer gäbe. Er wäre bereit, ihm dies durch die That zu beweisen. Hierauf zieht er seinen schwarzen Rock aus und wirft ihn wirklich zu Boden. Hierüber wird dieser Bull so erbittert, daß er den Prediger Waßmohr, als dieser zu Hause ging, plötzlich überfällt und einen tödtlichen Streich versetzt. 3. Isaac von der Burg. Dieser ist nach Hrn. Herm. Burtfeldes Tode Pastor geworden, und hat der Kirche gedienet von An. 1570 bis 79, wie die Kirchenrechnung ausweist, und darnach in der Wilstermarsch zu Brocktorfs vor einen Pastoren gefordert.

Anno 1579 ist M. Casparus Ludolph Pastor geworden, darnach in Hamburg vociret [berufen]. Anno 1585 ist Dn. Johannes Hammerich, gewesener Diaconus zu Segeberg, Pastor geworden, und gedienet der Kirche zu Bramstedt bis Anno 1622, gedienet 37 Jahr. Anno 1622 bin ich Henricus GaIenbeccius Pastor geworden, wie vorgemeldet.

Anno 1659 am Sonntage Exaudi [25. Mai 1659] ist der ehrwürdige Henricus GaIenbeccius (nachdem er vorhero seines Ambtes gewartet [wohl: gewaltet]) Abendens um 9 Uhr sanft und sehlig von dieser Welt abgeschieden, als er der Christlichen Gemeinde Bramstede ins 36. Jahr getreulich gedienet. Gott sey seiner Seelen gnädig und verleihe ihm am jüngsten Tage eine selige Auferstehung.

- Fortsetzung

Detlevus Galenbeccius ist Anno 1660 an seines S. Herrn Vaters Stelle gekommen, am Freytage in der Osterwoche [19. März 1660] in Crempe ordiniret und folgendes Dn. Misericordias Dni von dem Hocherwürdigen Hrn. M. Johann Hudemann, damals Probsten und nachstehendes Gen.-Superintendent introduciret [eingeführt] worden. Dessen Zeit stehet in Gottes Händen.

Anno 1687 am Sonnabend vor Esto Mihi [9. Februar 1687] hat der liebe Gott erwähnten Hern. Detlevum Galenbeccium aus dieser Sterblichkeit durch den zeitlichen Todt entrissen, des Morgens um 7 Uhr, nach etwa 3wöchentlicher ausgestandener Krankheit, und ist ihm succediret [gefolgt] sein Sohn Conradi Henrich Galenbeck, welcher von Anno 84 an der Kirchen zu Bramstedt gedienet als Pastor Adjunctus, bey seines sehl. Hrn. Vaters Absterben aber völliger Pastor worden, Ao 87 noch 1702.

- Daniel Hartnaccius, ab A. 1702 usq.

- Johannes Petrus von Kriegbaum, Darmstadio-Hassus ab Ao 1707-1725.

Johannes Joachimus Peper, Segeberg-Hosatus ab 1725 [ officio pulsus Ao. = frei übertragen nach Harbeck: Um seines Suchens nach der Wahrheit willen aus dem Amte gestoßen] 1729. [In der Originalabschrift steht noch: „Ingrata Patria neossa quidem mea habibis Parum est judicari a die humano.“ Das heißt lt. Harbeck = Undankbares Vaterland, nicht einen Knochen von mir wirst du haben (beherbergen). Es ist ein Geringes, von einem menschlichen Tage gerichtet zu werden.] Dieser lebte mit der Gemeine in so großer Disharmonie, daß er sich zuletzt gedrungen sahe, sein Amt niederzulegen.

Magnus Crusius, Slesvicensis ab Anno 1731-1733. [vocatus deinde ad Pastoratum Rendesburg, fausta quaevis Ecclesia Bramstedtensi cum omnigena benedicti one divina adpreatur = Wurde dann nach gesegneter Tätigkeit an der Bramstedter Kirche mit allseitigem Lobe nach Rendsburg berufen.]

Johann Georg Messarosch, Hungarus, ab 1733, usque ad aenum [fortwährend bis zum Jahr] 1747.

Nachdem eine allergnädigste Ordre eingelaufen, daß ich alle meine Habseligkeiten hier im Lande lassen und nicht einmal das Reisegeld von dem meinigen nehmen soll, so wurden meine Meubles den 16. und 17. Oct. allhier öffentlich verauctioniret, und ich davon nicht einen Pfenning bekommen, sondern die meinigen Anverwandten sowohl dies Geld, als auch mein Capital zu sich genommen und ich also den 23. Oct. mit Freuden davongezogen. Der Name des Herrn sey gelobet!

Dethlevus Chemitius, in pago Gikoviensi prope Lütjenburgum natus , 1748-1773

J.J. von Einem, ab Anno 1773-1793.

C.H. Stössiger, 1794-1811.

Marcus Karck,in urbe Heiligenhafen, natus, 1812 usque [fortwährend] — “

Das Amt eines Küsters bey dortiger Kirche ist jeder mal mit dem Organisten-und Schullehreramte verbunden. Die Namen dieser Männer kann ich der Reihenfolge nach noch nicht angeben, sondern nur folgende fünfe habe ich erfahren können, als Struve, Wahrenholtz, Rieck, Behrens, und Carstens, gegenwärtig in Funktion.

- Verzeichnis der S. T. Herren Amtmänner in Bramstedt und Segeberg (Anno 1706 ließ der König Friedrich IV., regierte von 1699-1730, das Bramstedter Amtshaus bauen; dieser Platz wurde vorhin von 3 Freykathen eingenommen.)

- Geheimer-Rath Reitzenstein

- Markgraf von Brandenburg-CuImbach auf Friedrichsruhe [bei Drage]. Dieser Fürst liegt nebst seiner Gemahlin in der Kirche zu Hohen-Aspe begraben [er war der Schwager zu Christian VI. von Dänemark].

- Graf Wedel-Jarsberg. Starb in Bramstedt.

- Graf Christian Günther zu StoIIberg. (Dieser ließ leider das Schloß abbrechen und verkaufte sodann das Gut von Copenhagen aus, wohin er gezogen war, nachdem er vorher dasselbe zuerst an fünf Bramstedter Einwohner verpachtet hatte, letztlich an den Obergerichts-Advokaten Holst aus Breiten-burg.)

- Fortsetzung

- Conferenzrath von Arnold (Genoß nachher eine Pension in Altona).

- Justizrath Rothe (Ging nach Jahren nach Copenhagen zurück).

- Conferenzrath Schumacher (Dieser war bey den Angelegenheiten Peters III. in Rußland. Unter diesem Herrn wurde 1785 leider das Amt von Bramstedt nach Segeberg, in das neuerbaute Haus des Herrn Amtsverwalters von Steemann, der zu der Zeit Amtmann und Ober-Zoll-Inspektor in Rendsburg wurde und als Oberpräsident in Altona starb, verlegt. Der Amtmann Schuhmacher, der seine guten Bramstedter, wie er sie zu nennen pflegte, ungern verlassen hatte, starb bald in Segeberg.)

- Baron von Pechlin (Wurde nachher Administrator der Grafschaft Ranzau und des Fleckens Barmstedt)

- Baron (jetzt Graf) von Brocksdoorff (Jetzt Oberpräsident der Regierung in Glückstadt und Großkreuz des Dannebrog-Ordens)

- Kammerherr von Döring. (Jetzt Großkreuz des Dannebrog-Ordens, Geheimrath und Amtmann zu Pinneberg)

- Kammerjunker von Rosen, jetziger Amtmann.

Die Amtmänner haben früherhin in Lübeck gewohnt, doch kann ich nur den Namen eines einzigen, nemlich Hannecken, nennen.

VII. Die Herren Kirchspielvoigte in Bramstedt find auch zu jeder Zeit Zollverwalter. Die Namen dieser Herren nach der Reihenfolge anzugeben, bin ich nicht vermögend, nur folgende vier sind mir möglich zu erfahren gewesen, als Herr Butenschön, der Vater; Herr Butenschön, der Sohn; Herr WohIt, und der jetzige Herr Kirchspielvoigt Leopold August Cirsovius. Im Verflossenen Jahre ist zum erstenmale daselbst auch ein Zollkontrolleur angestellt.

VIII. Das Postwesen wird durch einen Königlichen Postmeister verwaltet, wie dies der Namenszug Sr. jetzt regierenden Königlich Dänischen Majestät, der auf dem Postschilde angebracht ist, beweiset:

Es ist daselbst Station für wöchentlich acht ordinäre Posten und auch für Extraposten; der jetzige Postmeister ist Herr Johann Theodor Fraun [Frauen].

Das Wappen von Bramstedt ist ein gekröntes Holsteinisches Nesselblatt:

(Die beiden Abbildungen sind nach Zeichnungen des Schreibers hergestellte provisorische Linoleumschnitte. Die Redaktion.)

- Die jetzigen Herren Rathmänner sind: Herr Hans Schröder [Bleeck 1, Gast- und Landwirt] und Herr sodann Johann Hinrich Meyer.

- Fortsetzung

Die Bramstedter haben sehr menschenfreundlich dafür gesorgt, daß, im Falle einer oder mehrere Einwohner durch Feuer heimgesucht würden, sie selbigem nach Kräften zu Hilfe kommen können. So existiert eine Brandgilde unter dem Namen Pfannengilde [ist vor einigen Jahren auf eine benachbarte Gilde verschmolzen worden], das will sagen: für solche Gebäude, die mit Dachpfannen gedeckt sind, Häuser die mit Stroh gedeckt sind (Dachhäuser), dürfen nicht in die Gilde ausgenommen werden, welches ein sehr weises Gesetz ist; dadurch verschwinden diese in einem zusammenhängenden Ort so sehr gefährlichen Dächer immer mehr und mehr. Wer neu baut, darf, laut einer höheren Verordnung, durchaus kein Strohdach wieder auflegen, ebenso ist es nach einem Brande. Im Fall eines Brandes zahlt die Gilde an den Abgebrannten circa 1000 Mk. Cour.; da dies aber zum neuen Bau nicht zureichend ist, so ist es jedem unverwehrt, sich in die benachbarten Gilden, als Kellinghusen, Neumünster, Hitzhusen u. s. w. einzukaufen. Außer diesem besteht noch eine sogenannte Arbeitsgilde [später Bramstedter Fleckensgilde genannt] ; diese ist besonders hülfreich für den unglücklich Abgebrannten. Alle Mitglieder derselben, die Pferde und Wagen halten, fahren alle zum Bau erforderlichen Materialien heran; wer keine Pferde und Wagen hat, schickt seine Leute zum Kalk- und Lehmanmachen, zum Zupflegen u. s. w., ohne daß für alle diese wahrhaft brüderlichen Dienste die mindeste Zahlung zu entrichten ist, als daß er wie dies doch wohl die heiligste Pflicht erfordert, bey einer andern Gelegenheit seinem Mitbruder wieder mit dankbarer Bereitwilligkeit dieselben Dienste leistet, die ihm geleistet worden sind. Ich selbst bin in beyden Gilden Mitglied gewesen und freue mich herzlich, daß auch meinem Namen unter den Namen so vieler menschenfreundlicher Männer in ihren Registern ein Platz gegönnt worden ist. Die Brandgilde versammelt sich jedesmal am Johannistage und die Arbeitsgilde den Tag nach Pfingsten (unserm dritten Feyertag). Des Morgens versammeln sich die Mitglieder derselben und führen ihre Rechnung, des Nachmittags finden sich die Frauen und Töchter auch im Gildehause ein, wo ein fröhlicher Trunk und munterer Tanz dieses wahrhaft ächt altdeutsche Fest beschließen.

Bramstedt hat schon sehr oft große Feuerschäden erlitten, aber durch obige gute Verfügungen sind Gottlob alle Gebäude gleich einem Phönix wieder aus ihrer Asche emporgestiegen, freylich ganz in der Form wie die alten Gebäude waren, aber wer mag bestimmen, ob dies nicht sehr weise gehand-habt ist; nicht alles Neue ist gut, mindestens rufen uns schon die Formen dieser Gebäude zu, daß hier noch alte Stormarnische Teutonen Hausen.

So wie die bejahrte Welt auf diesen Gilden und bey einem etwaigen Vogelschießen sich belustigt, ebenso hat die junge Welt auch ihre Freudentage, wo dann Tänze getanzt werden, die einen Vestris [Gaetano Apolline Baldassarre Vestris (* 1729 in Florenz; † 1808) war ein italienischer Tänzer und Choreograf] in Verzweiflung bringen würden, wenn er aus der Stelle Antheil daran nehmen wollte. Ihre Hauptfesttage sind: der zweite Pfingsttag, wo Ringreiten (eine Art Caroussel) gehalten wird, dann der Jahrmarktstag am 12. Oktober. Alle diese Tage feyert die junge Bramstedtsche Welt unter Gesang, Tanz und Trunk, sowie auch das sogenannte Postbier, bis zum Frühroth. Gebe Gott, daß diese guten frohen Menschen von Geschlecht zu Geschlecht, durch kein Kriegsgetümmel oder sonstige Unglücksfälle unterbrochen, froh und unschuldsvoll durchs Leben sich beten, arbeiten und tanzen mögen; dies wünscht ihnen gewiß niemand aufrichtiger als ich.

—

Anno 1681 wurde die schöne mineralische Schwefelquelle entdeckt; Tausende fanden derzeit Hülfe, oder mindestens Linderung für ihre Gebrechen an derselben; damals spuckte aber auch noch nicht Nendorf und Rehburg in den Köpfen unserer alten guten patriotischen Vorältern.

Anno 1763 erneute sich mit einem male ihr wohlerworbener Ruf von 1681, und die Quelle leistete von neuem, was sie das erstemal geleistet hatte; ihr Ruf würde nun auch wohl begründet geblieben seyn, hätte nicht der damals ausgebrochene Krieg die Gäste von der Heilquelle verscheucht.

- Fortsetzung

Anno 1808, wo wir alle mehr oder minder schon französisch zugestutzt waren, erneuerte sich ihr alter Ruf von neuem, man wallfahrete fleißig dorthin, auch meine Wenigkeit war mit bey der Wallfahrt, doch Gottlob nicht krank, und so stand es mit den meisten Pilgern; wir versprachen uns Wunder zu sehen, Bälle, Erleuchtungen, Conzerte u. s. w. u. s. w. dort in Fülle zu finden, mitunter wollten wir denn auch, versteht sich, um doch sagen zu können, man habe an der Quelle selbst geschöpft, ein Glas Schwefelwasser trinken, aber was fanden wir? — wie hatten wir Armen uns betrogen und betrügen lassen! — was fanden wir außer der trefflichen Quelle, die wir nicht suchten! von allen geträumten Herrlichkeiten so gut als garnichts, kaum einen Schatten! Dafür mußten wir uns rächen — wir reisten zu Pferde, zu Wagen, mitunter auch per pedes apostolorum [zu Fuß wie die Apostel], kurz so gut wie es immer gehen wollte, wieder ab und — schwiegen zum Theil mäuschenstill, um uns nicht auslachen zu lassen, oder —schimpften wie die Rohrsperlinge. Was recht wie Wasser auf unserer Mühle bey unserer grimmigen Stimmung uns zu Statten kam, das war die aus pecuniären [finanziellen] Gründen im Posaunen-Ton sich erhebende Stimme eines Apothekers, Gott Hab ihn selig! — der das Wasser der Heilquelle nun ein- für allemal nicht für ein Haar besser als gemeines Pumpenwasser, so wie es — man denke sich — seine eigene (?) Pumpe täglich hergäbe, hielt. — — Sollte durch so wichtige Umstände nicht der gute Ruf der Quelle habe fallen müssen?

Nein! verehrungswürdige Leser! nein, dies war nicht der Fall! Theils lag es darin, daß nicht einmal die Quelle gehörig gesäubert und kaum mit einem kleinen Zaun umfriedigt war, der bald von den vielen Andrängenden niedergetreten wurde, teils weil nicht einmal für Trinkgläser gesorgt war; die wenigen, die vorhanden waren, aus denen trank bald ein an inneren Übeln leidender, bald bähete [mit erweichenden Umschlägen heilen ] sich einer aus denselben, der den Salzenfluß [Ekzema rubrum, bläschenbildender, nässender Ausschlag] im Gesicht hatte; Dies erregte natürlich Ekel. Theils waren nicht Personen genug angestellt, die für Ordnung und Bequemlichkeit sorgen konnten; an beyde Gegenstände war nicht zu denken. Erstere ist für den munteren Brunnentrinker durchaus nötig; und letztere für Kranke durchaus unentbehrlich. So wie es mit diesen beiden Unentbehrlichkeiten an der Quelle aussah, so war es mit weniger Ausnahme, im Flecken Bramstedt selbst bestellt. Vieles hiervon läßt sich mit dem unerwarteten außerordentlich schnellen Andringen der Gäste entschuldigen, doch nicht alles. — Was aber der Quelle mehr als alles schadete, das waren die unbestimmten zweideutigen Urtheile von Doktoren und Apothekern, und — unsere französische, stets das Ausländische dem Inländischen vorziehende, das Prunkende, die stets neue Zerstreuungen suchende modernisierte Stimmung, womit der damals herrschende Zeitgeist uns ein Geschenk gemacht hatte. O, möchte er aus immer an Helena’s Felsen vestgeschmiedet [Anspielung auf Napoleons Verbannungsort St. Helena] ruhen müssen !! !

Mit dem innigen Wunsche, daß es Bramstedt und den guten Bewohnern sämtlich recht wohlgehen möge! schließe ich diesen kunstlosen Aussatz, und wüßte geschichtlich nichts mehr hinzu zu fügen, als daß sich bey der Chortreppe hinter dem Altar ein aus Sandstein gearbeitetes, einem Stedingschen Kinde, (also gewiß sehr alt) gewidmetes Epitaphium, in der Mauer bevestigt, befindet.

Relata refero! [ist eine lateinische Wendung und bedeutet „Berichtetes berichte ich“, sinngemäß heißt das so viel wie „Ich gebe (nur) Gehörtes wieder“ oder „Ich weiß das (nur) vom Hörensagen“ (ohne die Wahrheit zu verbürgen)] ich gab, wie ich es erhalten habe; ich sehe dieser Gabe Wehrt sehr wohl ein und wünsche, daß bald ein mit der dortigen Geschichte näher vertrauter Mann ausstehen möge, denn mein dortiger Aufenthalt war zu kurz, und benutzen dies rohe Material, und vollenden dann ein Gemälde, welches ich nur zu skizzieren im Stande war.

Mit diesem begann für die Mühle ein Zeitabschnitt, der außerordentlich reich an Ereignissen wurde.

Mit diesem begann für die Mühle ein Zeitabschnitt, der außerordentlich reich an Ereignissen wurde.

erwirbt das Gut von den Stedings ( 11 Hufen, 25 Katen; aber mehrere Hufen waren mit fremden Lasten belegt ) und arrondiert es.

erwirbt das Gut von den Stedings ( 11 Hufen, 25 Katen; aber mehrere Hufen waren mit fremden Lasten belegt ) und arrondiert es.

Ulrich Christian

Ulrich Christian

Generalmajor

Generalmajor  Christoffer Röpstorf

Christoffer Röpstorf