Im heimatkundlichen Jahrbuch 1986 erscheint unter der Überschrift „Frauengestalten im Amt und Stadt Segeberg: Constanze Storm und Johanna Mestorf“ ein Beitrag von Antje Erdmann-Degenhardt, Neumünster. Daraus hier der Abvschnitt zu Johann Mestorf:

Johanna Mestorf — Vom Selbststudium zur Professur

Johanna Mestorf wird am 17. April 1828 als Tochter des Bataillonschirurgen a. D. Jacob Heinrich Mestorf in dem damaligen Flecken Bramstedt im Amt Segeberg geboren. Entgegen den Feststellungen des Landeshistorikers Paul von Hedemann-Heespen auf Deutsch-Nienhof7), stammt sie nicht aus Neumünster, obwohl es in Neumünster seit Generationen eine ausgedehnte Familie gleichen Namens gibt, aus der auch mehrere Mediziner hervorgegangen sind.

Eine kleine weibliche Eitelkeit läßt sie immer ihr erstes Lebensjahr verschweigen und als Geburtsdatum den 17. April 1729 angeben, mit der Folge, daß sie die Ehrungen zum 70. und 75. wie zu ihrem 80. Geburtstag korrekt jeweils ein Jahr eher hätte entgegennehmen müssen.8) Das Geburtsregister in Bramstedt verweist insoweit eindeutig auf 1828!9)

Ihre Mutter Sophia Katharina Georgine geb. Koerner war weitläufig verwandt mit dem Freiheitsdichter Theodor Körner und stammte aus Rendsburg.10) Ihr Vater wurde 1796 in Eckernförde als Sohn des dortigen Goldschmiedes Jacob Friedrich Mestorf geboren. 1821 wurde er an der Kieler Universität immatrikuliert und besuchte regelmäßig die Gebäude in der Kattenstraße in unmittelbarer Nähe des Schlosses. Das akademische Bauwerk war einst im 18. Jhdt. durch den Baumeister Sonnin, noch unter der vormundschaftlichen Regierung Katharinas der Großen, auf die Veranlassung ihres Ministers Caspar von Saldern, errichtet worden, auf dessen Veranlassung bekanntlich auch die Großenasper Katharinenkirche zurückzuführen ist. Jahrzehnte nach Mestorfs Studienzeit sollte es das Kieler Museum für Vaterländische Altertümer beherbergen, deren Direktor seine Tochter werden sollte.

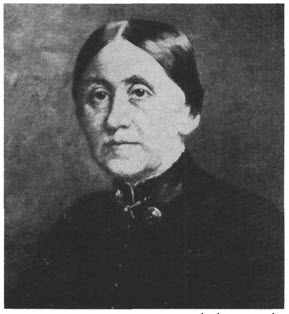

JOHANNA MESTORF Ausschnitt aus einem Gemälde von Dora Arnd al Raschid

JOHANNA MESTORF Ausschnitt aus einem Gemälde von Dora Arnd al Raschid

Johanna Mestorf verweilt zwar nur die ersten neun Jahre ihres Lebens in Bramstedt, doch fühlt sie sich der Stadt, in der ihr Vater sowohl als Arzt, wie als beachtlicher Vorgeschichtler tätig war, Zeit ihres Lebens verbunden.

Nach dem frühen Tod des Vaters, der bereits mit 42 Jahren an Magenkrebs stirbt und der neben der Magdalenenkirche zu Bramstedt begraben ist,11) zieht die Mutter mit fünf kleinen Kindern nach Itzehoe. Die väterliche Sammlung von prähistorischen Funden aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit vermacht Johanna später dem Kieler Museum. Kurz vor ihrem Tode wird sie ihren Eltern zum Gedächtnis ein Legat aussetzen: Zwölf der ältesten Frauen des Ortes sollen daraus jedes Jahr am Geburtstag ihrer Mutter, dem 24. Juni, „eine kräftige Rindfleischsuppe mit Klößen“ gereicht erhalten.12)

Die Mutter gerät in Itzehoe mit den kleinen Kindern, wovon eines verstirbt, in bedrängteste wirtschaftliche Not. Dennoch vermag sie es Johanna auf eine gute Schule die Privatschule der Fräulein Blöcker, zu schicken, wo wohl, zusammen mit den väterlichen ererbten Anlagen, die Grundlage dafür gelegt wird, daß sich Johanna später in umfangreichem Maße, sozusagen autodidaktisch wissenschaftlich bilden kann.

Das Selbststudium war im vorigen Jahrhundert der übliche Weg für Frauen, die sich nicht mit dem ihnen vorgegebenen Maß „Küche, Kirche, Kinderstube“ bescheiden wollten, sondern sich wissenschaftlich weiterbilden wollten.

Mit zwanzig Jahren bietet sich Johanna eine Gelegenheit, die Geschichte und Literatur Skandinaviens kennenzulernen: Die Familie des schwedischen Grafen Piper-Engsö engagiert sie als Erzieherin und Gesellschafterin, die damals übliche Tätigkeit für ein gebildetes unverheiratetes Mädchen aus gutem Hause ohne Vermögen. Fünf Jahre ver-

bringt Johanna in Schweden und erhält dort zahlreiche geistige Anregungen, besonders auf dem Gebiet der nordeuropäischen Altertumskunde.13)

Sie lernt auch die Verfasser der bekanntesten Werke über skandinavische Archäologie persönlich kennen und erlernt nordische Sprachen.

Nach einer kurzfristigen Rückkehr zu ihrer Mutter im August 1853 begleitet sie eine Verwandte der schwedischen Familie, die Gräfin Falletti di Villa felletto, mehrere Jahre durch Italien. Hier rundet sie ihre Sprachkenntnisse und ihren Wissensstand über den südeuropäischen Kulturraum ab. 1859 nach Hamburg zurückgekehrt, wo mittlerweile ihre Mutter lebt, beginnt sie mit den ersten wissenschaftlichen und heimatkundlichen Studien. Vor allem tritt sie als Übersetzerin der skandinavischen archäologischen Literatur hervor. So ermöglicht sie alsbald, jenseits der Sprachbarriere, eine Verständigung zwischen deutschen und skandinavischen Wissenschaftlern.

Daneben schreibt sie ihren einzigen historischen Roman „Wiebeke Kruse“, dessen geschichtlicher Hintergrund Bramstedt ist und der das Schicksal der langjährigen Lebensgefährtin König Christians IV. von Dänemark behandelt. 1866 erscheint das Buch. Außerdem veröffentlicht sie große und kleine Arbeiten mit volkskundlichem und geschichtlichem Inhalt. Hierbei wird sie besonders unterstützt von dem damaligen Direktor der Hamburger Staatsbibliothek Prof. Petersen. Der Senat der Stadt Hamburg entsendet sie weltweit zu zahlreichen Tagungen der Anthropologischen Gesellschaft, u. a. nach Bologna. Diese wissenschaftliche Tätigkeit kann sie jedoch noch nicht ernähren. Sie ist als Sekretärin in einem lithographischen Institut tätig.14)

1873 beruft man sie auf die Kustodenstelle des Kieler Museums für Vorgeschichtliche Altertümer. Neben ihrer erfolgreichen Tätigkeit in diesem Hause in den nächsten sechsunddreißig Jahren verfaßt sie zahlreiche Arbeiten über vorgeschichtliche Altertümer in Schleswig-Holstein, über Urnenfriedhöfe, Moorleichen, Steingräber pp. Auch die Rettung von bedeutenden archäologischen Denkmälern, wie große Teile des Danne-werks, geht auf sie zurück.15)

1891 wird sie als erste Frau in Preußen Direktor des Museums in Kiel und Leiterin des Universitätsinstituts, obwohl sie nie eine wissenschaftliche Ausbildung an einer Hochschule absolvieren konnte. Die Umwelt ist von ihrem scharfen Verstand, gepaart mit einem ihr eigenen zurückhaltenden Wesen, entzückt!

Zu ihrem 70. Geburtstag (korrekt wäre es der 71. gewesen), erhält sie die Würde eines Professors verliehen, zum 80. den Doktorgrad honoris causa der medizinischen Fakultät.16)

Allseits ist man begeistert „von der größten Frau der Heimatprovinz Schleswig-Holstein“. Man nennt sie eine „Zierde der Wissenschaft“. Hedemann-Heespen beschreibt sie als „die eingeschrumpfte rege Frauengestalt mit den beherrschenden Augen“. Ehrung reiht sich an Ehrung. Sie ist mit Rudolf Virchow befreundet. Der Kaiser schenkt ihr ein handsigniertes Photo.

Seit ihren Itzehoer Tagen pflegt sie ihren Umgang vor allem mit dem weiblichen Landesadel, vielleicht aus einer kleinen diplomatischen List heraus, um die Interessen ihres Museums auch finanziell, dank adeliger Mäzene, verwirklichen zu können. Nach dem 81. Geburtstag scheidet sie aus dem Amt, jedoch immer noch geistig rege und kreativ.

Ihren letzten großen Plan, eine Geschichte des Kieler Museums zu schreiben, kann sie nicht mehr verwirklichen. Am 20. Juli 1909 stirbt sie in ihrer Wohnung, Falckstraße Nr. 21. Auf ihrem letzten Weg begleiteten sie Kieler Honoratioren, Universitätsprofessoren und Abgesandte der in- und ausländischen Museen. Sie ruht seitdem auf dem Hamburger Zentralfriedhof in Ohlsdorf, eine Frau, — wie es in ihrem Nachruf hieß, — „die abseits stand von der lauten modernen Gleichberechtigungs-Bestrebung der Frau

Das zweite Universitätsgebäude, später Museum vaterländischer Altertümer

Das zweite Universitätsgebäude, später Museum vaterländischer Altertümer

en, die aus sich heraus ein neues Maß schuf für die Beurteilung der Leistungsmöglichkeiten ihres Geschlechtes. Sie verstand es, ihre Persönlichkeit da einzusetzen, wo es galt, Großes zu erreichen. Sie war allen ein Muster strengster Pflichterfüllung, voll Liebe für ihr Land und die Eigenart ihrer Landsleute und allen, die ihr nahe standen, der treueste Freund“.17)

Ein amüsantes, aber dennoch ehrendes Andenken setzte ihr der aus Kiel gebürtige Kieler Rechtsanwalt Gert Seelig in seinen Erinnerungen „Eine deutsche Jugend“, auch wenn die Lebensdaten nicht ganz korrekt sind: „Von ganz anderem Zeug war Fräulein Johanna Mestorf, von den Kielern hartnäckig ‚Julchen‘ genannt … In ihrem Museum an der Kattenstraße hauste dieses zierliche feine Persönchen mit ihren großen blauen Augen, dem später auch die Stimme fast ganz verloren ging, inmitten ihrer alten Urnen und Töpfe, mit ihren Steinbeilen und Geweberesten samt ihrer Moorleiche in hingebendster, aufopferndster Arbeit. Zum Verstand und Wissen hatte der Himmel ihr ein warmes Herz verliehen und die Gabe treuester und unverbrüchlicher Freundschaft. Tief gelehrt und kunstsinnig, von den Größten als vollgültig angesehen, im wissenschaftlichen Streit dem Stärksten gewachsen, eine besondere Freundin Rudolf Virchows, dabei für sich selbst rührend anspruchslos, suchte sie doch den ihr von Natur gewiesenen Umgang mit feinen und klugen Frauen, wollte immer Dame und nie Halbmann sein, war eine Meisterin in feinen weiblichen Handarbeiten und ist treu bis zum letzten, bis ihr der blasse Tod Feder und Nadel aus den kunstfertigen Fingern nahm, ein wahrer Johannis für die kommende Glaubensgemeinde der weiblichen Gelehrten gewesen.18)

Was ihre Leistung als gescheites Frauenzimmer betrifft, so konstatiert Seelig ferner über die Frauenrechtsbewegung in Kiel: „Studierte Frauen gab es damals noch nicht, und der Blaustrumpf blühte in Kiel nicht, dazu war es zu windig.“19)

Ihr hinterlassenes geistiges Erbe betrachtend, ist festzustellen, daß Johanna breitgefächert kulturgeschichtlich gearbeitet hat. Viele ihrer Aufsätze wurden, noch heute allgemein zugänglich, in den Zeitschriften „Die Heimat“ und „Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische und Lauenburgische Geschichte“ veröffentlicht.

Eine umfangreichere, reizende, „typisch weibliche“ Arbeit kam 1884 heraus: Die Geschichte der Spitzen.20) Hierbei berücksichtigt sie besonders die in Tondern gefertigten Spitzen, die noch Anfang des 19. Jahrhunderts ein bedeutsamer Heimindustriezweig waren; ferner die bescheideneren Plöner Spitzen, die allgemein gar nicht bekannt sind, und die sog. „Kieler Hohlnähte“, wohl eine Hohlsaumarbeit, aus denen kunstvolle Muster gefertigt wurden. Bei allem wissenschaftlichen Recherchieren spürt man hier besonders die Liebe einer Frau zu diesen kunstvollen Handarbeiten.

Eine Fülle von sog. „Antiquarischen Miscellen“ zeigt das breite vorgeschichtliche Spektrum der Johanna Mestorf. Hierbei fällt jedoch auf, daß sie es bei einer detaillierten sachlichen Beschreibung beläßt und keine neuen historischen Rückschlüsse wagt.

In der Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein.- und Lauenburgische Geschichte ist sie zwischen 1872 und 1887 beispielsweise mit folgenden Themen vertreten:

- Ein Broncefund bei Grabau21) (1872)

- Ein Riesenbett bei Lunden auf Alsen

- Ein Riesenbett bei Albersdorf

- Ein zerstörter Grabhügel der Bronzezeit bei Kaltenkirchen

- Der Steinberg bei Gudendorf22) (alle 1873)

- Römische Bronzestatuetten aus Wagrien

- Die Gemme von Alsen

- Gemme von Waldhusen

- Bronzedolchgriff mit Golddrahtumwicklung

- Ein Grabhügel der Bronzezeit bei Schalkholz

- Die im Schleswig-Holstein-Museum vorhandenen Proben gewebter Zeuge aus der

Bronzezeit

23) Schalensteine

24 Zwei Bronzewaffen aus dem Eslinghoog auf Sylt

- Das Bronzegeräth von Mönkhagen23) (alle 1875)

- Zur Gemme von Ahlsen

- Schalensteine24) (beide 1876)

- Funde in Holstein aus der letzten heidnischen Zeit

29)Ansiedlung aus der Steinzeit am Bothkampeer und Barkauer- oder Lütjen See25)

(alle 1886) 30 Gräber im Droninghoi

- Der Luusbarg bei Tinsdahl, Gemeinde Rissen

- Zur Geschichte der Besiedlung des rechten Eibufers26) (alle 1887)

Eine Zusammenstellung der in der „Die Heimat“ erschienenen Arbeiten findet sich bei H. B. Jessen im Jahrgang 1956.

Dieser kleine Auszug aus ihrem Schaffen zeigt deutlich die Themengebiete Johanna Mestorfs.

Ähnlich genau ist sie bereits bei der Schilderung der historischen Begebenheiten in ihrem Roman „Wiebeke Kruse“ vorgegangen. Die Beschäftigung mit dem historischen Hintergrund zeigt, daß sie zuvor reichlich Quellenstudien betrieben hat. Leider sind uns ihre Arbeitsunterlagen insoweit nicht mehr zugänglich. Vieles, auch für den Landeskundler, würde sich uns heute neu darstellen, was durch den Zahn der Zeit und die Weltkriege in Museen und Archiven unwiderbringlich zerstört wurde.

Abschließend sei eine knappe Charakterisierung der Historikerin Dagmer Unverhau zitiert, die viel von dem Wesen Johanna Mestorfs erfaßt:

„Nach dem Geschmack von jedermann ist Johanna Mestorf gewiß nicht gewesen; aber was heißt das schon!? Sie war eine Persönlichkeit – mit aller Egozentrik . . .Aber wie hat sie sich in ihrer, ihrem Streben ungünstig gesonnenen Zeit behauptet!“27)

Anmerkungen

- hierzu historischer Überblick bei Cordula Koepcke, Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Freiburg

1979, S. 11 pp

- Gertrud Bäumer, Gestalt und Wandel, Berlin, 1939, S. 370

- dieselbe, a. a. O. S. 388

- dieselbe, a. a. O. S. 379

- Dagmar Unverhau, Zur Erinnerung an Johanna Mestorf, in „Schleswig-Holstein“ 1986, Nr. 7, S. 8

- Zum Lebenslauf von Constanze und Theodor Storm darf ich auf mein Buch verweisen: Storm aber reiste

nach Segeberg, Segeberg 1985

- Paul von Hedemann-Heespen, Die Herzogtümer Schleswig-Holstein und die Neuzeit, Kiel 1926, S. 889

- Rüdiger Articus, Prof. Dr. med. Johanna Mestorf— Sie starb vor 75 Jahren, Die Heimat, Neumünster 1984,

233

- Gerda Pfeifer, Johanna Mestorf, Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Segeberg, Segeberg 1970, S. 167;

dieselbe a. a. O. Zum Geburtstag von Professor Dr. Johanna Mestorf, 1978, S. 57

- B. Jessen, Zur Jugendgeschichte Johanna Mestorfs, Die Heimat 1956, S. 82 pp (83)

- Rüdiger Articus, a. a. O. S. 233

12 Wortlaut des Legats, bei Gerda Pfeifer, a. a. O. 1970, S. 172

- Nicolaus Detlefsen, Johanna Mestorfs Grab auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg, Die Heimat, Neu

münster 1975, S. 229 pp (231)

- derselbe, a. a. O. S. 232

- Ekkehard Aner, Johanna Mestorf, in „Schleswig-Holstein“, Husum 1960, S. 39 pp (40)

- derselbe, Vorwort zu „Wiebeke Kruse“, Bad Bramstedt, 1959, S. 7

- Knorr, Professor Dr. Johanna Mestorf, Direktor des Museums vaterländischer Altertümer bei der Uni

versität Kiel, gestorben am 20. Juli 1909, in „Mitteilungen des Anthropologischen Vereins in Schleswig-

Holstein“, 19, Kiel 1911, S. 8

- Gert Seelig, Eine deutsche Jugend, Erinnerungen an Kiel und den Schwanenweg, Kiel 1977 (Sonderver

öffentlichung 6 der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte) S. 181

- derselbe, a. a. O. S. 168

- ZSHG 1884, S. 199 pp

- a. O. 1872, S. 51 pp

- a. O. 1873, S. 33 pp

- a. O. 1875, S. 139 pp (178 — 209, 210 — 211)

- a. O. 1876, S. 194- 198

- a. O. 1886, S. 411 — 427

- a. O. 1887, S. 203 – 220

- Dagmar Unverhau, a. a. O. S. 9

JOHANNA MESTORF Ausschnitt aus einem Gemälde von Dora Arnd al Raschid

JOHANNA MESTORF Ausschnitt aus einem Gemälde von Dora Arnd al Raschid Das zweite Universitätsgebäude, später Museum vaterländischer Altertümer

Das zweite Universitätsgebäude, später Museum vaterländischer Altertümer