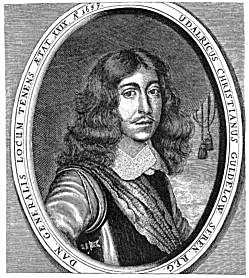

Zu Ulrich Christian Gyldenlöwe fand ich (leider) nur nur einen dänischen Text. Aber solange ich ihn nicht in Deutsch habe, sei er hier so abgedruckt.

Er stammt von http://runeberg.org/dbl/6/0342.html

und eine #MarieGrubbe“>romanhafte Darstellung seiner letzten Tage in dem erfolgreichen Roman “Frau Marie Grubbe” von Jens Peter Jacobsen aus dem Jahr 1876. Der ganze Roman ist zu finden beim Projekt Gutenberg.

Gyldenløve, Ulrik Christian, 1630-58, Christian IV’s Søn med Vibeke Kruse, er født paa Ibstrup (nuværende Jægersborg) 7. April 1630. Fra ganske lille var U. C. Gjenstand for sin Faders Yndest og særlige Omhu. Som saarig Dreng fik han foræret 2 meklenborgske Herregaarde, Zibiihl og Gallentin, og en Forskrivning paa 20000 Rdl., et Par Aar efter blev han Husejer i Odense, og 1647 fik nan en nY Forskrivning paa 33000 Rdl. Perlen blandt Kongens Gaver var dog det efter U. C. selv opkaldte, ved Kjærtinge Fjord skjønt beliggende Herresæde Ulriksholm, tidligere Skinnerup, hvis tilliggende Gods betydelig blev forøget og afrundet ved Kjøb af Trellerupgaard og talrige Bøndergaarde, og hvis Hovedbygning Kongen i Aarene 1636-46 helt lod ombygge. Denne smukke Besiddelse afrundedes yderligere 1643 mec^ Hovedgaarden Østergaard. Til Formynder og Bestyrer af disse Ejendomme blev der givet Drengen først Anders Bille til Damsbo og derefter Stehen Eriksen Bille til Kjærsgaard. Øverste Tilsyn med U. C.s Opdragelse og Uddannelse i boglig Kunst var derimod overdraget til den berømte Dr. Jesper Brochmand, senere Sjællands Bisp, i hvis Hus U. C., ledsaget af sin «Skolemester», Mag. Hans Lauridsen (afløst 1640 af Mag. Jens Dolmer), optoges i sit 6. Aar og forblev til 1642. Kongen synes efter alt at dømme at have været særdeles tilfreds med hans Flid og Fremgang i den Periode, og det tør maaske betragtes som en Udvexling af Komplimenter imellem Bispen og Kongen over det opnaaede Resultat, naar den i2aarige Dreng inden sin Afgang til Sorø Akademi holder en Tale paa Latin: «Oratio de præstantia litterarum», og denne strax befordres i Trykken. I Sorø bleve gymnastiske Lege og Vaabenøvelser maaske nok drevne noget paa Bekostning af de boglige Studier, og disse lagdes I hvert Fald for lang Tid paa Hylden, da Christian IV i Okt. 1644 tillod, at Sønnen deltog i Forsvaret af det nu haardt truede Fædreland. U. C. blev ansat i sin Svoger Claus Ahlefeldts Regiment Ryttere, der den Gang hørte til Ærkebiskoppen af Bremens Hær i Jylland, og inden Aaret var omme, havde den i4aarige Yngling faaet Udnævnelse som Ritmester for et Rytterkompagni, som han førte det følgende Aar. Efter det frie Krigsliv smagte det imidlertid ikke den unge Ritmester paa ny at tage Plads paa Skolebænken, og det kom som bekjendt i den Anledning til heftige Optrin mellem ham og Jens Dolmer (s. IV, 295). Heller ikke den nye Præceptor, Kancellisekretær Memmius Burinus, der 1646 blev antaget, nærmest for som Hovmester at ledsage U. C. udenlands, formaaede at skaffe sig Respekt. Kongen, hvem U. C.s Udenlandsrejse laa stærkt paa Sinde, paatog sig derfor selv at sætte «Skik» paa ham, og ved Nytaarstid 1648, efter at U. C. forinden for en Kommission havde aflagt tilfredsstillende Prøve paa sine Kundskaber, gik Rejsen for sig. Ved Afskeden kunde Christian IV betro Sønnen, at Frands Lykke til Overgaard og Hustru paa Kongens Anmodning havde erklæret sig villige til at modtage ham efter endt Udenlandsfærd som Frier til deres naarige Datter Christence, der var den rigeste, som hun tegnede til at blive en af de skjønneste, blandt de danske Adelsjomfruer.

Gyldenløve, Ulrik Christian, 1630-58, Christian IV’s Søn med Vibeke Kruse, er født paa Ibstrup (nuværende Jægersborg) 7. April 1630. Fra ganske lille var U. C. Gjenstand for sin Faders Yndest og særlige Omhu. Som saarig Dreng fik han foræret 2 meklenborgske Herregaarde, Zibiihl og Gallentin, og en Forskrivning paa 20000 Rdl., et Par Aar efter blev han Husejer i Odense, og 1647 fik nan en nY Forskrivning paa 33000 Rdl. Perlen blandt Kongens Gaver var dog det efter U. C. selv opkaldte, ved Kjærtinge Fjord skjønt beliggende Herresæde Ulriksholm, tidligere Skinnerup, hvis tilliggende Gods betydelig blev forøget og afrundet ved Kjøb af Trellerupgaard og talrige Bøndergaarde, og hvis Hovedbygning Kongen i Aarene 1636-46 helt lod ombygge. Denne smukke Besiddelse afrundedes yderligere 1643 mec^ Hovedgaarden Østergaard. Til Formynder og Bestyrer af disse Ejendomme blev der givet Drengen først Anders Bille til Damsbo og derefter Stehen Eriksen Bille til Kjærsgaard. Øverste Tilsyn med U. C.s Opdragelse og Uddannelse i boglig Kunst var derimod overdraget til den berømte Dr. Jesper Brochmand, senere Sjællands Bisp, i hvis Hus U. C., ledsaget af sin «Skolemester», Mag. Hans Lauridsen (afløst 1640 af Mag. Jens Dolmer), optoges i sit 6. Aar og forblev til 1642. Kongen synes efter alt at dømme at have været særdeles tilfreds med hans Flid og Fremgang i den Periode, og det tør maaske betragtes som en Udvexling af Komplimenter imellem Bispen og Kongen over det opnaaede Resultat, naar den i2aarige Dreng inden sin Afgang til Sorø Akademi holder en Tale paa Latin: «Oratio de præstantia litterarum», og denne strax befordres i Trykken. I Sorø bleve gymnastiske Lege og Vaabenøvelser maaske nok drevne noget paa Bekostning af de boglige Studier, og disse lagdes I hvert Fald for lang Tid paa Hylden, da Christian IV i Okt. 1644 tillod, at Sønnen deltog i Forsvaret af det nu haardt truede Fædreland. U. C. blev ansat i sin Svoger Claus Ahlefeldts Regiment Ryttere, der den Gang hørte til Ærkebiskoppen af Bremens Hær i Jylland, og inden Aaret var omme, havde den i4aarige Yngling faaet Udnævnelse som Ritmester for et Rytterkompagni, som han førte det følgende Aar. Efter det frie Krigsliv smagte det imidlertid ikke den unge Ritmester paa ny at tage Plads paa Skolebænken, og det kom som bekjendt i den Anledning til heftige Optrin mellem ham og Jens Dolmer (s. IV, 295). Heller ikke den nye Præceptor, Kancellisekretær Memmius Burinus, der 1646 blev antaget, nærmest for som Hovmester at ledsage U. C. udenlands, formaaede at skaffe sig Respekt. Kongen, hvem U. C.s Udenlandsrejse laa stærkt paa Sinde, paatog sig derfor selv at sætte «Skik» paa ham, og ved Nytaarstid 1648, efter at U. C. forinden for en Kommission havde aflagt tilfredsstillende Prøve paa sine Kundskaber, gik Rejsen for sig. Ved Afskeden kunde Christian IV betro Sønnen, at Frands Lykke til Overgaard og Hustru paa Kongens Anmodning havde erklæret sig villige til at modtage ham efter endt Udenlandsfærd som Frier til deres naarige Datter Christence, der var den rigeste, som hun tegnede til at blive en af de skjønneste, blandt de danske Adelsjomfruer.

I henved 7 Aar var U. C. i Udlandet. Trediveaarskrigen var sin Afslutning nær, da han begav sig paa Rejse, men mellem Spanien og Frankrig fortsattes Kampen ved Pyrenæerne og i Flandern, og efter at nogen Tid var hengaaet med Forhandlinger mellem den danske Regering og Philip IV, fik U. C. Ansættelse ved den spanske Hær i Flandern. Han kunde her lære Krigskunsten til Gavns. Hærførere som Grev Fuensaldana, den berømte Turenne og den endnu genialere Condé vare hans Læremestre. Ved mangfoldige Lejligheder saasom ved Rethel, Mouson, Montagu, Vinoxbergen, Diinkerken, Gravelingen viste U. C., at der var fortrinligt Soldaterstof i ham, og han vandt stor Paaskjønnelse i den spanske Hær. Allerede 1650 var han saaledes udnævnt til Oberst, det følgende Aar betroedes ham Kommandoen over et Rytterregiment, 1652 tillagde Philip IV ham Generalmajors Rang, og 1653 tjente han i Generalstaben direkte under Condé som dennes Sergent-Maj or-General de Bataille. U. C. gjorde fra Udlandet to Besøg i Hjemmet. Første Gang i Nov. 1648, inden han endnu var traadt i spansk Tjeneste, for at hylde den nye Konge og vel tillige for at søge Skjærm mod Corfits Ulfeldt, hvilket nok kunde gjøres nødigt efter dennes bekjendte Fremfærd mod Moderen og mod Svogeren Claus Ahlefeldt. Kongen tog sig varmt af hans Sager og lod Henrik Blome til Hagen, Kongehusets hengivne Mand, og Dr. Juris Dietrich Reinkinck beskikke som Kuratorer for ham. Da han i 1649 atter drog bort, blev i Steden for Burinus Kapitajn i, den norske Hær Wulf Gottfried v. Wulffersdorf medgivet ham som Ledsager. Anden Gang, i 1652, kom U. C. over Hamborg, hvor han I nogen Tid opholdt sig, som Afsending fra den spanske Regering for at opnaa Tilladelse til Hvervning I Hertugdømmerne. Han fik ved denne Lejlighed sin Moders Lig ført fra Kirken ud for Nørreport fil sin Sognekirke ved Ulriksholm. I Hamborg havde han et Sammenstød med Cai Lykke, forhen hans gode Ven, hvem han beskyldte for at have været Ulfeldts Redskab ved den hans Moder overgaaede Forsmædelse og udfordrede «til Hest eller til Fods». Den berammede Duel fandt imidlertid ikke Sted, i det Cai Lykke forinden ved ilsom Flugt unddrog sig Virkningen af sin Modstanders frygtede Kaarde. At U. C. ved sin Optræden for Moderens Ære forskjert-sede sin tilkommende Kjæreste, Cai Lykkes Søster, kan vel næppe være tvivlsomt.

1654 kaldte Kongen ham tilbage. England truede da med Krig, tillige rustede Sverige stærkt, og det var uvist, om det gjaldt Polen eller Danmark, hvis Forsvarsmidler kun vare i maadelig Forfatning. Mellem Rigsmarsken, U. C.s gamle Formynder, og Kongen var Forholdet efterhaanden blevet køligt, og Frederik III trængte maaske til at have en ham hengiven Mand om sig, der paa Hærvæsenets Omraade kunde og vilde noget. Han havde fattet den største Tiltro og Tillid til sin unge Halvbroders Evner og Karakter, og lempelig, saa vidt det efter Haandfæstningen lod sig gjøre, søgte han nu at skaffe U. C. Indflydelse og passende Virksomhed. Han vilde strax ved Hjemkomsten have givet ham Ansættelse som Generalmajor, hvilket imidlertid Marsken synes at have forhindret, men Aaret efter satte Kongen Udnævnelsen igjennem. U. C. ledsagede s. A. Marsken paa dennes Generalmønstring i Jylland og var tillige Generalmajor Breda behjælpelig med at lede Defensionsarbejderne paa Sjælland. I April 1656 blev Hald overdraget ham i Forlening, og det var altsaa som kgl. Lensmand, at han i Nov. s. A. havde det kildne, af ham med Takt udførte Hverv at drage Søsteren Leonora Christina, der var kommen til Jylland og agtede sig til Kjøbenhavn, i Møde for at forbyde hende Adgang til Hoffet og med det gode eller onde formaa hende til at forlade Landet. Fra Begyndelsen af 1657 var U. C. i travl Virksomhed med at forberede de paa Herredagen i Odense i Febr. Maaned vedtagne Rustninger mod Sverige, i det navnlig hele den udenlandske Hvervning var ham overdragen. For sin egen Person havde han Patent paa Hvervning og Udrustning af ikke færre end 3 Regimenter, Ryttere, Dragoner og Musketerer, et Foretagende, ved hvilket han paadrog sig betydelig Gjæld og efterhaanden nødtes til at pantsætte sit Gods, da Staten i dens senere saa ulykkelige Forfatning indtil videre saa sig ude af Stand til at fyldestgjøre hans som saa mange andre indenlandske Kreditorers Fordringer. Der maa tilfalde U. C. som den, der havde Kongens Øre og kjendte Hærvæsenets Brøst, et ikke ringe Ansvar for, at Bruddet med Sverige, der i sine Følger blev saa ødelæggende for Landet, fandt Sted , men Ansvaret deler han med de betydeligste blandt Mændene ved Statens Ror, og for øvrigt turde det vel endnu være ubevist – naar Dommen da ikke udelukkende fældes efter Krigens Udfald -, at det hafte Syn paa Sagen har været det urette. I den kejtede Maade, hvorpaa dette Brud indlededes, og i Rollernes Fordeling paa Krigsskuepladsen har U. C. i hvert Fald ikke haft nogen Andel. Kongen havde ønsket selv at føre Hovedhæren i Skaane med U. C. som «Lieutenant», men efter forskjellige Overvejelser blev det bestemt, at Anders Bille skulde fore Hovedhæren i Holsten, Iver Krabbe det norske Korps og Axel Urup, der i den Anledning blev udnævnt til Generallieutenant, med U. C. som næstkommanderende agere i Skaane. De vare hinanden højst ulige, i det ydre som i det indre, de 2 Skaanske Generaler, og kun lidet har vist den lille, krogryggede, sindige Axel Urup harmoneret med sin statelige, energiske Underfører. Des mere taler den dygtige Gjennemførelse af Felttoget til deres Ros. Efter først klogelig at have holdt sig i Defensiven for at indøve og bringe Orden til Veje i deres af mange uensartede Elementer sammensatte lille Hær begyndte de i Avg. Maaned at gaa angrebsvis frem. De bandt da dristig an med den svenske Feltmarskal Otto Stenbock, og efter flere til Dels smukke og skarpe Træfninger ved Engelholm, Laholm, Halmstad havde de i Begyndelsen af Okt. Ikke alene opfyldt deres Bestemmelse, at dække Skaane, men endog formaaet at sætte sig fast i Halland, saaledes at de der kunde oppebie den forventede Ankomst af Iver Krabbes norske Korps. Men paa den jyske Halvø gik det som bekjendt ganske ulykkelig, og da Frederiksodde 24. Okt. var faldet i Fjendens Hænder og Hæren sprængt, stode de danske Øer og da navnlig Fyn i den største Fare. Rigsmarsken var falden, og det var nødvendigt at faa en Mand der over, som forstod at kommandere. Kongen tøvede ikke med at træffe sit Valg. 28. Okt. fik U. C., som en Maaned forinden var udnævnt til Generallieutenant til Hest, Ordre til skyndsomst at gaa til Fyn for at raadslaa med Rigsraad Henrik Rantzau, der midlertidig havde taget Befaling over Tropperne, om Øens Forsvar, og 5. Nov. overdroges ham den højeste militære Kommando.

I Fyn, som man ikke havde tænkt sig skulde blive Krigsskueplads, vare Forholdene ved U. C.s Ankomst mistrøstende. Som sin næstkommanderende og Chef for Rytteriet forefandt han Generalmajor Jens v. Hadersleben, og senere sendtes der ham til at kommandere Fodfolket en anden Æventyrer, Skotten John Henderson, der ligeledes havde Generalmajors Rang. Fodfolk til Kystværn var der saa godt som intet af; hele Tjenesten maatte forrettes af Rytteriet, hvis fleste Afdelinger imidlertid havde hørt til den opløste holstenske Hær og derfor vare i høj Grad ukomplette baade i Personel og Materiel. Med stor Ihærdighed og Kraft søgte U. C . at raade * Bod paa disse Forhold og bringe Forsvaret i Orden. «Generallieutenanten er flittig,» skriver ogsaa Rigsraad Otte Krag allerede i Nov., «mens behøver Hjælp; det falder ham alene for tungt og er ikke én Mands Værk.» Overalt paa Kysten, hvor Fjenden kunde tænkes at ville lande, anlagdes Batterier, Brystværn og Forhug, i hvert af Øens Herreder organiseredes en Landstorm af Bønder, og i Jan. det følgende Aar raadede han over et ret anseligt Korps af kampdygtige, regulære Tropper. Med vaagent Øje havde U. C. tillige fulgt den svenske Konges Færd og indberettet til Kjøbenhavn, at det snart vilde gaa løs. Men han frygtede ikke. Han var vis paa, at det vilde komme til at gjælde Vestfyn, og kunde føle sig overtydet om, at han paa sin Marche mod Bæltet vilde blive fulgt af sine Soldater, hvis Hengivenhed han trods sin strænge Overholdelse af Tjenestens Pligter stedse forstod at vinde ved den Forsorg og Omhu for deres Tarv, der synes at have hørt til hans mange lykkelige Egenskaber som Fører. Da, til al Ulykke blev han angrebet af en hidsig Feber og kastet paa Sygelejet, just som Frosten slog den af Carl Gustav med Spænding imødesete Bro over Bæltet. Paa Meldingen om Overgangen 30. Jan. lod U. C. sig bære paa Hesten for at deltage i Kampen, men alt for svag og kraftesløs maatte han overgive Befalingen til den næstkommanderende, og faa Timer efter erfarede han til sin Harme, at enhver Frugt af, hvad han paa Bekostning af sit Helbred havde udrettet, var forspildt og han selv en fangen Mand. Henderson var ved Fjendens Nærmelse saa godt som uden Sværdslag flygtet fra sin Post ved Middelfart, og v. Hadersleben havde ved Tybrind Vig, hvor Hovedangrebet fandt Sted, og hvor flere af de danske Regimenter kæmpede med udmærket Tapperhed, uden tvingende Nødvendighed kapituleret og overgivet sig med Hæren. Frederik III belønnede efter Fredslutningen sin Halvbroder med den ved Anders Billes Død ledigblevne Post som Lensmand over Skanderborg Amt; i Forvejen havde han optaget ham som Medlem af det i Jan. oprettede Krigskollegium. Efter Rolkilde-freden havde U. C. tillige med Feltmarskal Eberstein i øvrigt det brydsomme Hverv at skaffe de Tropper, Heste og Vaaben til Veje, som Svenskerne bl. a. vedbleve at forlange, inden de vilde forlade Landet.

Da Rigets Existens ved Carl Gustavs Landgang paa Sjælland i Avg. 1658 stod paa Spil, blev der tildelt U. C., der var tredje ældste i Rang af de danske Generaler, i det kun den i Holsten fraværende Eberstein og Axel Urup vare hans Formænd, Overkommandoen, en Post, hvortil han i fuldeste Maal havde den dybere Adkomst, ikke mindre ved sin Kløgt, Snarraadighed og sit uforlignelige Mod end ved sin tillidvækkende Personlighed og sit nøje Kjendskab til Krigens Fordringer. Kun som Gisning skal det henstilles, om det ikke skulde være den nu i Hovedstaden tilstedeværende, med høj Myndighed udrustede U. C., der ved sin Indflydelse hos Kongen og hos Borgerne fornemmelig har bidraget til at skabe den imponerende Fasthed, hvormed man modtog den svenske Konge, og som dannede en mærkelig Modsætning til Regeringens og Byens Holdning i Febr. Maaned, uagtet de ydre Betingelser for at kunne tilbageslaa en Storm og udholde en Belejring den Gang vare langt gunstigere. Ikke noksom kan derimod fremhæves hans Betydning for Forsvaret, hvis Sjæl som Sværd han var. Han havde en klar Forstaaelse af, at Kampen maatte føres med hensynsløs Energi, at Kongen og de, der stode ved Styret, maatte frem i forreste Linje, hvis Modet og Fortrøstningen skulde holdes oppe inden for Voldene, og at det var nødvendigt dristig at gaa Fjenden paa Klingen for at sætte sig i Respekt og faa dannet brugelige Soldater af de sammenflikkede Hobe, hvoraf Besætningen bestod. Dette hans Program, om man saa tør sige, blev med Fasthed gjennemført i Belejringens egentlige Trængselsmaaneder inden Hollændernes Ankomst. Allerede 13. Avg ., 2 Dage efter at Cer-neringen var begyndt, indledede han Rækken af sine berømte Udfald, der gjorde hans Navn frygtet i den svenske Lejr, men af hvilke endnu kun skal nævnes det saakaldte store Udfald 23. Avg. gjennem Dronningens Have – et Mesterstykke i sin Art ved den voldsomme Kraft, hvormed han førte sine Skarer ind over de fjendtlige Forskansninger, og ved den behændige Omsigt, hvormed han efter at have raseret alt formaaede velbeholden at trække sig ud af Ilden. Mærkes maa ogsaa den glimrende, af begge Konger overværede Turnering mellem ham og Wrangel paa Amager 10. Okt., der endte med Svenskernes Nederlag og nær havde kostet Carl Gustav Livet. Med den næst efter ham i Rang følgende Generallieutenant, Hans Schack, Fæstningens Kommandant, synes U. C. at have arbejdet i god Forstaaelse; derimod havde han Strid med Axel Urup, der vel ikke uden Grund i sin tidligere Underanfører saa Rigets vordende Marsk, og som i sin Egenskab af militærkyndigt Rigsraadsmedlem bekæmpede U. C.s Indflydelse og Hærledelse.

En af de sidste Gange, U. C.s Navn forekommer i Belejringens Historie, er 2. Nov. Kort efter synes han at være bleven angreben af sit tidligere Onde – en svensk samtidig Beretning kalder det «Flåckfeber», Leonora Christina «en rasende og fortvivlet Sygdom» -, der nu viste sig at være uhelbredeligt. Utaalsomt skal det være faldet ham, denne «KampensLøve, Hector gjenfødt iNord», saaledes at være bunden til Sygesengen, medens Kanonernes Drøn gav Gjenlyd fra Voldene; barsk skal han have afvist Hofpræsterne, der vilde yde ham den sidste Trøst, og den djærve Præstemand fra Trinitatis Jens Justesen Bjerre maatte til for at faa ham i Tale og gjøre ham forstaaeligt, at nu maatte han overgive sig og nedlægge den Kaarde, han hidtil vel nok fremfor alt havde stolet paa, og som han havde ført til saa stor Hæder for sit Fædreland. Hans Død, ii. Dec. 1658, i hans 29. Aar vakte stor Sorg i Kjøbenhavn, hos Kongen, der skal have opbudt alle Hjælpemidler for at bevare sin trofaste Broder, imellem Soldaterne og blandt Borgerne, hvis erklærede Yndling han var, og som især, ved Siden af hans raske Kjækhed, synes at have følt sig tiltalte af det ærlige, pligtopfyldende og omsigtsfulde i hans Karakter. Ved en Tilfældighed, i hvilken en smuk Symbolik er skjult, forblev U. C.s Lig staaende oven Jorde, indtil Fjenden drog bort fra Kjøbenhavn. Kongen vilde have en prægtig Begravelse, men der fattedes Midler. Først n. Maj 1660, i samme Maaned som Freden sluttedes, fandt Bisættelsen Sted med den største Højtidelighed og Pragt efter et af Kongen selv udkastet Ceremoniel i vor Frue Kirke. En Mindestøtte er rejst U. C. i Slotshegnet ved Jægerspris.

Exeqviis Uld. Chr. Guldenlow elogium, 1660. Epitaphium U. C. Giildenlou, 1660. Hofman, Dsk. Adelsmænd

III, 232. $t A. Sørensen.

Teil des 3. und das 5. Kapitel aus “Frau Marie Grubbe”

„Nieder mit ihm!“ schrie man. „Nieder mit ihm! Er soll widerrufen, was er gesagt hat; er soll gestehen, was er gekriegt hat, um uns zu verführen. Nieder mit ihm ! Gebt ihn uns hierher zum Geständnis ! Wir wollen es ihm schon abzwacken!“

„Er soll in den Keller, das soll er“, riefen andere, „er soll in den Ratsstubenkeller! Langt ihn herab! Langt ihn herab!“

Ein paar starke Kerle hatten ihn schon gepackt. Der Unglückliche klammerte sich an das Holzge1änder der Treppe; da rissen sie dieses und auch ihn auf die Straße hinab, hinunter in die Menge. Er wurde mit Fußtritten und Faustschlägen empfangen. Alle Weiber zerrten an seinem Haar und seinen Kleidern, so daß kleine Jungen, die an der Hand ihres Vaters dastanden und zusahen, vor Vergnügen hüpften.

„Laßt Mette vorkommen!“ wurde von hinten hergeschrien. „Geht beiseite! Beiseite! Mette soll ihn in Verhör nehmen.“

Mette kam hervor. „Will Er seine Teufelspredigt wieder zurücknehmen? Will Er das, Meister Lurifax?“

„Nimmermehr, nimmermehr! Man soll Gott mehr gehorchen denn den Menschen, wie geschrieben stehet.“

„Soll man das!“ sagte Mette, zog ihren Holzpantoffel aus und bedrohte ihn damit. „Aber die Menschen haben Holzpantoffel, das haben sie, und du bist ein Soldknecht

des Satans und nicht Gottes des Herrn; ich werd dich schlagen, das werd ich, daß dein Gehirn da nebenan auf der Mauer sitzen soll!“, und sie schlug ihn mit dem Pantoffel.

„Versündigt Euch nicht, Mette“, stöhnte der Magister.

„Da soll denn doch der Satan!“ kreischte sie.

„Still, still“, rief man, „nehmt euch in acht, nehmt euch in acht und dränget nicht so; da kommt Gyldenlöv, der Generalleutnant !“

Eine hohe Gestalt ritt vorüber. „Lange lebe Gyldenlöv, der tapfere Gyldenlöv!“ brüllte die Menge.

Man schwenkte mit Hüten und Mützen, und die Rufe wollten kein Ende nehmen; dann ritt die Gestalt weiter, dem Walle zu.

Es war der Generalleutnant der Miliz, Oberst zu Pferde und zu Fuß, Ulrik Christian Gyldenlöve, des Königs Halbbruder .

Die Menge zerstreute sich, es wurden weniger und weniger, bald waren es nur noch ein paar einzelne.

„Es ist gleichwohl kurios“, sagte Färber Gert, „da schlagen wir dem den Kopf entzwei, der von Friedfertigkeit redet, und rufen uns heiser für den, der am meisten schuld an dem Kriege ist.“

„Gott beföhlen, Gert Pyper, Gott befohlen und eine geruhsame gute Nacht!“ sagte der Kaufmann abbrechend und eilte von ihm weg.

„Der denkt an Mettes Pantoffel!“ murmelte der Färber; dann ging auch er.

Drüben auf der Treppe saß Jesper Kiim ganz allein und hielt sich den schmerzenden Kopf; und oben auf dem Wall gingen die Wächter auf und nieder und spähten über das dunkle Land hinaus, wo alles still war, ganz still, obwohl Tausende von Feinden da draußen lagen.

Viertes Kapitel [ausgelassen]

Fünftes Kapitel

Nach den Hauptausfällen am 2. September und 20. Oktober war die Stadt voll von dem Ruhme Ulrik Christian Gyldenlöves, des Oberst Satan, wie die Bürger ihn nannten. Sein Name war in aller Munde; es gab kein Kind in der Stadt, das nicht Bellarina, seinen Fuchs mit den weißen Socken, kannte; und wenn er vorüberritt, guckten die Schönjungfrauen der Stadt bewundernd der schlanken, hohen Gestalt nach in dem breitschößigen, blauen Trabantenrock mit den gewaltigen, weißen Aufschlägen, der roten Schärpe und dem spannenbreiten Degengehenk, und sie waren stolz, wenn ihr schönes Gesicht ihnen ein Nicken oder einen Blick von dem frechen Soldaten einbrachte. Ja, selbst die gesetzten Familienväter und ihre tollenhäubigen Matronen, die doch wußten, wie schlimm er war, und alle seine schönen Geschichten kannten, nickten einander vergnügt zu, wenn sie ihm begegnet waren, und vertieften sich in die schwierige Frage, wie es wohl der Stadt ergangen sein möchte, wenn er nicht gewesen wäre.

Daß die Soldaten und Wallmannschaften ihn vergötterten, war nun kein Wunder, denn er besaß ganz die volksgewinnenden Gaben seines Vaters, des Königs Christian IV. Allein auch in andern Beziehungen artete er ihm nach, er hatte sowohl seine Heftigkeit wie seine Unmäßigkeit geerbt, aber auch einen Teil seiner Begabung, seine Entschlossenheit und seinen Überblick. Er war sehr geradezu; ein mehrjähriger Aufenthalt an fremden Höfen hatte keinen Hofmann aus ihm gemacht, ja, er war nicht einmal sonderlich höflich; im täglichen Verkehr war er abstoßend wortkarg, und im Dienst tat er niemals den Mund auf, ohne zu fluchen und zu schwören wie der gemeinste Matrose.

Aber Soldat, das war er. Trotz seines jugendlichen Alters -er zählte nur achtundzwanzig Jahre -ordnete er die Verteidigung der Stadt und leitete die gefahrvollen, aber wichtigen Ausfälle mit einer so überlegenen Einsicht und einer so großen Reife der Pläne, daß die Sache wohl kaum bei irgendeinem andern von Frederiks III. Männern in so guten Händen gewesen wäre.

Es war daher begreiflich, daß sein Name alle anderen verdunkelte und daß die Winkelpoeten in ihren versifizierten Berichten über die Ausfälle ihm zuriefen: „Du sieggekrönter Gyldenlöv, du Dänemarks Feind -Erretter“, oder ihn mit einem „Oh, heil dir, heil du nordischer Mars, du tapferer David der Dänen“ begrüßten und ihm wünschten, daß sein Leben möge werden wie ein cornu capiae oder Füllhorn, voller Lob und Ehre, Gesundheit, Wohlstand und Glück; und es war äußerst natürlich, daß manche stille Abendandacht mit einem Gebet zu Gott endete, auch fernerhin Herrn Ulrik Christian zu erhalten; ja es gab wohl einzelne fromme Gemüter, die zu dem Herrn seufzten, daß sein Fuß möge hinweggeleitet werden von den schlüpferigen Adelswegen der Sünde und sein Sinn von allem abgewendet bleibe, was böse sei, dem schimmernden Lichtkranz der Tugenden und der Wahrheit zu, auf daß derjenige, der in so vollem Maße die Ehre dieser Welt errungen habe, auch teilhaftig werden möge der einzigen wahren und rechten Ehre!

Marie Grubbe beschäftigte sich in Gedanken viel mit diesem nahen Anverwandten ihrer Muhme. Zufälligerweise war sie niemals mit ihm zusammen gewesen, weder bei Frau Rigitze noch anderswo; nur auf der Straße hatte sie ihn gesehen, einmal in der Dämmerung, als Lucie ihn ihr gezeigt hatte.

Alle sprachen von ihm; fast jeden Tag wurden neue, mutige Züge von ihm erzählt; sie hörte und las auch, daß er ein Held war, und das jubelnde Murmeln, das in jener Dämmerstunde, als er vorüberritt, durch die Volksmenge gegangen war, hatte einen unauslöschlichen Eindruck auf sie gemacht.

Der große Name, wie es der Beiname des Helden ist, hob ihn ganz aus den Reihen der gewöhnlichen Menschen heraus. Sie hatte sich Helden eigentlich niemals wie andere Menschen vorgestellt. König Alexander von Mazedonien, Holger Danske, Ritter Bayard und ihresgleichen, das waren Helden, große, feine, strahlende Gestalten, die mehr Muster waren und so was, als daß sie Menschen waren wie andere Leute. So wie sie, als sie noch klein war, niemals geglaubt hatte, daß jemand es dahin bringen könne, so zierlich zu schreiben wie die Vorschriften, nach denen man schrieb, so war es ihr auch niemals eingefallen, daß jemand so weit gelangen könne, ein Held zu werden. Helden waren etwas Vergangenes, etwas, das gewesen war . Daß man einem Helden begegnen könne, einem wirklichen Helden, ihm zu Pferde in der Store-Färgesträde begegnen könne, so wild hatte sie niemals geträumt. Das Leben sah plötzlich ganz anders aus, es gab etwas anderes auf der Welt als das Alltägliche; das Große, Schöne, buntfarbig Reiche, wovon in den Geschichtsbüchern und den Liedern stand, das konnte einem alles begegnen. Es gab also wirklich etwas, wonach man sich mit ganzer Seele sehnen konnte; all diese Worte, von denen Menschen und Bücher voll waren, sie bedeuteten etwas, waren etwas; es war ein Sinn in ihren unklaren Träumen, in ihrem Sehnen, es war nichts, was sie allein empfand; erwachsene Leute glaubten daran. Das Leben war reich, strahlend reich.

Noch ahnte sie es nur; sie war davon überzeugt, daß es so sei, aber sie konnte nicht sehen und fühlen, daß es so war. Er allein war das Handgreifliche für sie, war ihr ein Pfand dafür, daß es so war. Deswegen drehten sich alle ihre Gedanken und Träume ewig und beständig um ihn, und manch liebes Mal stürzte sie ans Fenster, wenn sie unten auf der Straße Huf trab vernahm, und sie überredete oft die willige Lucie, wenn sie draußen waren, einen Umweg mit ihr nach dem Schloß zu machen; aber sie sahen ihn niemals.

Und dann geschah es an einem der allerletzten Tage im Oktober, am Spätnachmittag, daß sie in einer der Fenstervertiefungen in dem langen Zimmer, wo der Ofen stand, saß und klöppelte. Frau Rigitze saß am Kamin, sie hatte ein kleines Becken mit glühenden Kohlen bei sich und nahm von Zeit zu Zeit einige getrocknete Blumen und Zimmetrinde‘ aus einer Büchse, die sie auf dem Schoße hielt, und legte sie auf die Kohlen. Die Luft in dem niedrigen Zimmer war heiß und erstickend und süß, und zwischen den breiten, dunkelgeblümten Gardinen kam nur sehr wenig Licht herein. Aus der anstoßenden Kammer hörte man einen Rocken schnurren, und dazwischen nickte Frau Rigitze ein wenig ein in ihrem gepolsterten Stuhl.

Marie Grubbe war matt von der Wärme. Sie suchte ihre heißen Wangen an den kleinen, betauten Fensterscheiben zu kühlen und guckte gleichzeitig auf die Straße hinaus, wo eine dünne Schicht frisch gefallenen Schnees die Luft blendend hell machte. Sah sie dann wieder in die Stube hinein, wurde es da doppelt dunkel und drückend. Plötzlich trat Ulrik Christian so rasch zur Tür herein, daß Frau Rigitze zusammenfuhr. Er sah Marie nicht und setzte sich gleich drüben an den Kamin. Dann äußerte er ein paar entschuldigende Worte, daß es so lange her sei, seit er dagewesen war; er· sagte, daß er müde sei, setzte sich vornüber auf den Stuhl, die Hand unter der Wange, und schwieg still, Frau Rigitzes lebhafter Rede nur halbwegs lauschend.

Marie Grubbe war ganz bleich vor Erregung geworden, als sie ihn eintreten sah; sie schloß eine Weile die Augen, als schwindele es ihr, dann wurde sie glühendrot und hatte Mühe, Atem zu holen. Sie hatte ein Gefühl, als sinke der Fußboden unter ihr ein oder als schwebe das ganze Zimmer mit Stühlen, Tischen und Menschen durch die Luft hinab, und alles, was drinnen war, sah sie so wunderlich scharf und bestimmt, aber doch so unruhig; es war, als könne sie es nicht so recht mit dem Blick festhalten, und dann sah außerdem alles so neu und fremd aus. Indessen währte es nicht lange, bis dies vorüberging und sie wieder zu sich kam. Da war er also. Sie wünschte, sie wäre weit weg von hier oder bloß oben in ihrer Kammer, in ihrer friedlichen, kleinen Kammer; ihr war so bange; sie konnte merken, wie ihre Hände zitterten. Wenn er sie nur nicht sah!

Sie drückte sich lautlos tiefer in die Fensternische und richtete erst jetzt bestimmt den Blick auf den Gast ihrer Muhme.

So also sah er aus! Nicht viel, viel größer? Und seine Augen waren ja gar nicht funkelnd schwarz; blau waren sie, gute blaue, schwermütige Augen, das hatte sie sich gar nicht gedacht. Er war so blaß und sah so betrübt aus; jetzt lächelte er, aber nicht wirklich fröhlich; seine Zähne waren so weiß, und wie sein Mund schön war, so fein und klein!

Je länger sie ihn ansah, desto schöner erschien er ihr, und sie fing an, sich darüber zu wundern, daß sie ihn sich größer und überhaupt anders gedacht hatte. Sie vergaß ganz ihre Furcht und dachte nur an all das Lob und Berühmen, das sie über ihn gehört hatte. Die ganze Zeit sah sie ihn an, und sie stellte sich ihn an der Spitze seiner Scharen vor, vorwärts stürmend unter dem Jubel des Volkes , und alles wich, oder es wurde beiseite geschleudert, wie die Wellen beiseite geschleudert werden, wenn sie schäumend gegen die breite Brust eines Seglers anspringen. Die Kartaunen donnerten, Pallasche blitzten, und Kugeln pfiffen in dem gewitterdunklen Rauch , doch er sprengte vorwärts, keck und aufrecht, und an seinem Steigbügel schleif te der Sieg, wie in der Chronik stand, die sie gelesen hatte.

Voller Bewunderung und Begeisterung strahlte ihr Auge ihn an.

Bei einer plötzlichen Bewegung fing er den Blick auf. Er drehte den Kopf zur Seite, sah nieder und hatte Mühe, ein triumphierendes Lächeln zu unterdrücken; dann erhob er sich und tat, als bemerke er erst jetzt Marie Grubbe.

Frau Rigitze sagte, es sei ihre kleine Bruderstochter, und Marie machte ihr Kompliment.

Ulrik Christian war überrascht, auch ein wenig enttäuscht, zu erfahren, daß die Augen, die ihn so angesehen hatten, die eines Kindes waren.

„Ma chère“, sagte er ein wenig spitz und sah auf ihre Arbeit nieder. „Sie ist die größte Meisterin darin, geheim und still zu arbeiten, die ich jemals gekannt habe; man hat ja die ganze Zeit nicht das geringste von ihren Klöppe!stöcken gehört.“

„Ach“, sagte Marie, die ihn wohl verstand, „als ich den Generalleutnant sah“, und sie schob das schwere Klöppelkissen auf die Fensterbank, „da kam es mir in den Sinn, daß es jetzt eher Zeit sei, für Verbandzeug zu sorgen als für Haubenstaat. „

„Da bedünket mich doch, Hauben kleiden ebenso scharmant in Kriegszeiten wie sonst“, sagte er und sah sie an.

„Ja, aber wer hat Gedanken dafür in Zeiten wie die heurigen!“

„Viele“, sagte Ulrik Christian, der anfing, sich an ihrem Ernst zu ergötzen, „zum Beispiel ich!“

„Ja, ich verstehe“, sagte Marie und sah ernsthaft zu ihm auf, „es ist ja nur ein Kind, mit dem Ihr redet. “ Sie machte einen zeremoniellen Knicks und griff nach der Klöppelarbeit.

„Warte Sie ein wenig, Jungfräulein!“

„Ach nein, lasset mich Euch nicht länger inkommodieren.“

„Höre Sie jetzt“, sagte er, packte sie hart bei den Handgelenken und beugte sie über den Klöppeltisch zu sich hinüber, „Sie ist mir bei Gott eine schwierige Person, aber“, flüsterte er, „hat Sie mir einen guten Tag geboten mit einem Blick wie der, mit dem Sie mich angesehen hat, so will ich mitnichten, daß Sie mich eine Handbewegung später mit so einem kärglichen Lebewohl grüßet; das will ich mitnichten -so -küsse Sie mich nun!“

Marie drückte mit Tränen in den Augen ihre bebenden Lippen auf die seinen, er ließ sie los, und sie sank neben dem Tisch nieder, den Kopf auf den Armen ruhend.

Marie war ganz verwirrt. Sowohl an diesem Tage wie an dem folgenden hatte sie eine dumpfe Empfindung von Knechtschaft, daß sie nicht mehr frei sei. Es war ihr, als sei ihr ein Fuß auf den Nacken gesetzt, als sei sie in den Staub getreten und könne sich nicht wieder erheben. Aber es war kein bitteres Gefühl, es war kein Trotz in ihren Gedanken, kein Wunsch nach Rache war da. Eine wunderbare Ruhe war über ihr Gemüt gekommen, kein fliegender Schwarm bunter Träume und auch keine Sehnsucht mehr. Ulrik Christian gegenüber empfand sie nichts Bestimmtes, sie wußte nur, daß, wenn er sagte: komm, so mußte sie kommen, wenn er sagte: geh, so mußte sie sich entfernen. Sie verstand das nicht, aber so war es, so würde es bleiben, und anders konnte es niemals werden.

Sie klöppelte und nähte den ganzen Tag mit einer ungewöhnlichen Ausdauer, und während sie arbeitete, summte sie alle die traurigen Lieder, die sie kannte, vor sich hin, von den Rosen der Liebe, deren Farbe erblich und die nie wieder blühen; von dem Burschen, der seine Maid verlassen und in das fremde Land ziehen mußte, woher er niemals, niemals wieder zurückkehrte; und von dem Gefangenen, der in dem tiefen Turm so traurig lange saß; und wie dann zuerst sein edler Falke, danach sein treuer Hund und zuletzt sein gutes graues Roß starben, während sein treuloses Weib Malvina fröhlich und froh und ohne Sorge lebte. Diese Lieder sang Marie und viele andere, und zuweilen seufzte sie, zuweilen war sie dem Weinen nahe, so daß Lucie glaubte, sie sei krank, und haben woHte, daß sie Wegerichblätter in ihre Strümpfe legte.

Als Ulrik Christian ein paar Tage darauf wieder einsah und sanft und freundlich zu ihr redete, war auch sie, als ob nichts zwischen ihnen gewesen wäre; aber sie sah mit einer kindischen Neugier auf die großen, weißen Hände, die sie so hart angefaßt hatten, und sie spähte danach, was in seinem Auge und in seiner Stimme wohl gewesen sein konnte, was sie so hatte einschüchtern können; und auch den Mund mit dem schmalen, herabgebogenen Schnurrbart betrachtete sie, aber verstohlen und mit einer heimlich kitzelnden Angst.

In der nächstfolgenden Zeit kam er fast jeden oder jeden zweiten Tag, und Marie Grubbe wurde mehr und mehr von ihm eingenommen. Wenn er abwesend war, so erschien ihr das alte Haus öde und leblos, und sie sehnte sich nach ihm, wie der Schlaflose sich danach sehnt, daß es Tag werden möge ; aber wenn er dann kam, war ihre Freude doch niemals voll und frei, sie fühlte sich ihm gegenüber immer so unsicher.

Eines Nachts träumte sie, daß sie ihn durch die dichtgefüllten Straßen reiten sehe, so wie an jenem ersten Abend; allein es erschoH kein Jubel, und alle Gesichter blickten kalt und gleichgültig nach ihm; ihr selber wurde angst in dem Schweigen, und sie wagte nicht, ihm zuzulächeln, sondern verbarg sich hinter dem Haufen; da sah er sich mit einem fragenden, seltsamen, wehmütigen Blick um, und er richtete sich auf sie, dieser Blick, und sie drängte sich vor durch das Volksgewimmel, warf sich nieder, . gerade vor seinem Pferde, und das setzte seine kalten, eisernen Hufe auf ihren Nacken.

Sie erwachte, setzte sich aufrecht im Bett hin und sah sich verwundert um in der kalten, mondhellen Kammer; ach, es war nur ein Traum! Und sie seufzte, sie wollte ihm doch so gern zeigen, wie sehr sie ihn liebte. -Ja, so war es, sie hatte es bisher noch nicht gewußt, sie liebte ihn. Es ward ihr bei diesem Gedanken, als liege sie im Feuer, es flimmerte ihr vor den Augen, und alle Pulse des Herzens pochten, pochten, pochten. Sie liebte ihn; wie wunderlich war es zu sagen, sie liebte ihn! So herrlich war es, so stolz, so gewaltig wirklich, aber doch so unwirklich. Herrgott, was konnte es helfen, sie liebte… und ihr kamen Tränen in die Augen aus Mitleid mit sich selbst aber bei alledem! Und sie barg sich wieder warm und weich unter dem Federbett, es war doch schön, dazuliegen und so an ihn und ihre Liebe zu denken, an ihre große, große Liebe.

Das nächste Mal , als Marie Ulrik Christian sah, war kein Gefühl der Unsicherheit in ihr, im Gegenteil, das Geheimnis, das sie in sich trug, machte sie bedeutend in ihren eigenen Augen, und die Furcht, es zu verraten, machte ihr Wesen beherrschter, fast gereift. Es kam nun eine herrliche Zeit, voller Träume und voller Sehnen, eine phantastisch herrliche Zeit; oder war es etwa nicht herrlich, wenn Ulrik Christian fortging, vor ihm und allen andern verborgen, ihm Hunderte von Handküssen nachzuwerfen, oder wenn er kam, sich vorzustellen, wie ihr geliebter Freund sie in die Arme schließen, sie bei allen süßen Namen der Welt nennen und sich zu ihr setzen würde; und wie würden sie einander dann in die Augen sehen -lange, und sie würde ihre Hand durch sein weiches, braunes, lockiges Haar gleiten lassen. Was machte es denn, daß es nicht geschah, im Gegenteil, sie wurde ganz rot bei dem Gedanken, daß es etwas sei, was wirklich geschehen könne.

Es waren schöne, glückliche Tage; aber da geschah es, daß Ulrik Christian Ende November gefährlich erkrankte. Seine Gesundheit, die lange durch Ausschweifungen nach allen möglichen Richtungen hin geschwächt war , hatte vielleicht das anhaltende Nachtwachen und die anstrengende Arbeit, die mit seinem Posten verbunden war, nicht aushalten können, oder vielleicht waren es neue Ausschweifungen gewesen, die den Bogen zu straff gespannt hatten. Ein schmerzhaftes, zehrendes Siechtum mit wilden Fiebergeschichten und ewiger Unruhe brach aus und nahm nach Verlauf von kurzer Zeit eine so gefährliche Wendung, daß es offenbar war, der Name dieser Krankheit sei der Tod.

Es war am 11. Dezember.

In dem großen, lederbraunen Gemach, das zu Ulrik Christians Krankenzimmer führte, schritt der königliche Konfessionarius Hans Didrichsen Bartscheer unruhig auf und nieder über den mit kunstvoll geflochtenen Strohmatten belegten Estrich. Er blieb wie geistesabwesend vor den Gemälden an den Wänden stehen und betrachtete scheinbar mit großer Aufmerksamkeit die nackten, üppigen Nymphen, die ausgestreckt im Schatten dunkler Bäume lagen, die badenden Susannen und die süßliche Judith mit den kräftigen, nackten Armen; aber lange vermochten sie ihn nicht zu fesseln. Er trat an das Fenster und ließ den Blick ratlos von dem grauweißen Himmel zu den feuchten, glänzenden Kupferdächern schweifen und zu den länglichen Haufen schmutzigen Tauschnees unten im Schloßhofe. Daim begann er von neuem seine unruhige Wanderung, murmelnd und gestikulierend.

Es deuchte ihn, als gehe die Tür, er blieb plötzlich stehen und lauschte: Nein! Dann holte er schwer Atem und ließ sich in einen Stuhl niederfallen, und da saß er und seufzte und rieb beklommen die Handflächen gegeneinander, als die Tür wirklich aufging und ein ältliches Frauenzimmer mit einer großen Falbelhaube aus rotgetüpfeltem Stoff ihm vorsichtig winkte.

Der Geistliche nahm sich zusammen, schob die Agende unter den Arm, glättete seine Samarie und trat in das Krankenzimmer.

Es war ein großer, ovaler Raum, von der Diele bis zur Decke mit dunklem Getäfet aus dessen stark vertieften Mittelfüllungen eine Reihe häßlicher, buntgemalter Türken-und Mohrenköpfe mit weißen Zähnen hervorgrinsten. Ein dünnes, blaugraues Tuch, mit dem das schmale, tiefe Gitterfenster unten verhangen war, hielt die untere Hälfte des Zimmers in einem tiefen Halbdunkel, während das Licht frei auf den Deckengemälden spielte, wo Pferde, Waffen und nackte Leiber zu einem unauflöslichen Wirrwarr vereint waren, und auf dem Baldachin des Himmelbettes mit seinen silbergefransten Vorhängen aus gelbem Damast.

Eine warme, von Salben und anderen Medikamenten beklommene Luft schlug dem Geistlichen entgegen, als er eintrat, und war nahe daran, ihm den Atem zu benehmen. Er griff nach einem Stuhl, und auf den gestützt , sah er in seiner Schwindligkeit alles sich an ihm vorüberdrehen: den Tisch mit Flaschen, Phiolen und Uringläsern, das Fenster, die Krankenwärterin mit Schaube, das Bett mit dem Kranken, den Waffenständer und die offene Tür zu dem Nebenzimmer, wo das Feuer im Kamin flamm te.

„Gottes Friede, Herr“, grüßte er mit zitternder Stimme, als der Schwindel sich etwas gelegt hatte. “ Was zum Teufel will Er hier?“ brüllte der Kranke und richtete sich im Bett auf.

„Gemach, gnädigster Herr, gemach“, beschwichtigte Ane Schuhmachersch, die Krankenfrau, und ging auf das Lager zu; sie strich liebkosend über das Federbett hin,

„es is der hochwürdige Konfessionar Seiner Majestät, der hiegeschicket is und Euch beichten soll.“

„Gnädigster Herr! Edler Herr Gyldenlöv!“ begann der Geistliche und näherte sich dem Bett. „Wohl weiß ich, Ihr habet nicht gehört zu den einfältigen Weisen oder weisen Einfältigen, so des Herrn Worte gehabt haben zu ihrem immerwährenden Stützestab und sein Haus zu ihrer stetigen Herberge. Und obwohl der Gott, der die Kartaunen des Donners dröhnen lässet, auch df‘:r Gott ist, der die güldenen Palmen des Sieges oder die biutträufenden Zypressen der Niederlage in seiner Hand hält, so ist es doch bei den Menschen, wo nicht zu entschuldigen, so doch zu begreifen, daß der, dem vieles Volk gegeben ist, darüber zu gebieten und ihm voranzugehen mit seinem vaillanten Exemplum, für eine Weile vergessen kann, daß wir wie eitel Nichts sind, wie ein schwankend Rohr, ja wie kraftlose Propfreiser in des Weltenschöpfers gewaltigen Händen, und daß er törichtlich denket: Dieses habe ich ausgerichtet, diese Tat ist eine Frucht, die ich zur Reife und Vollendung gebracht habe. Allein, teurer Herr, nun Ihr hier auf Eurem harten Schmerzenslager ruhet, nun hat sicherlich der Gott, der der huldreiche Gott der Liebe ist, Euren Verstand erleuchtet und sich Euer Herze zugewendet, so daß Ihr mit Angst und Beben harret, Eure unabgewaschenen Sünden zu bekennen, auf daß Ihr mit Vertröstung die Gnade und Vergebung empfahen könnet, die er mit beiden liebreichen Händen Euch zur Annahme entgegenstrecket. Der Wurm der Reue mit den scharfen Zähnen …“

Bekreuzt mich vorn und bekreuzt mich hinten, Buße und Besserung, Vergebung der Sünden und das ewige Leben“, höhnte U1rik Christian und setzte sich ganz aufrecht im Bette hin; „glaubt Er, glaubt Er, sauertöpfischer Glatzkopf, der Er ist, weil einem die Knochen in Stücken und Splittern aus dem Leibe herausschwären, daß man um diesetwillen geneigter sein sollt, Sein Pfaffengeschwätz anzuhören?“

„Gnädigster Herr, Ihr mißbrauchet höchlich das Privilegium, das Euer hoher Stand und mehr noch Eure bedauerliche Krankheit Euch verleihen, unnötig einen geringen Diener der Kirche auszuschelten, der nur seine Pflicht erfüllet, indem er Eure Gedanken auf das zu wenden suchet, so für Euch sicherlich allein vonnöten ist. Ach, hoher Herr, es frommet wenig, wider den Stachel zu lecken! Hat nicht diese verzehrende Seuche, so Euren Leib geschlagen hat, Euch gelehret, daß niemand dem Strafgericht des Herrn entgehen kann und daß die Geißelhiebe des Himmels auf Hohe wie auf Niedere fallen?“

Ulrik Christian unterbrach ihn lachend: „Da schwatzet Ihr, verzehr mich die Hölle, wie ein einfältiger Bube; das, was mich plaget, hab ich mir ehrlich und redlich selber verschaffet, und wenn Ihr wähnet, daß Himmel und Hölle einem dergleichen zuschicken, so will ich Euch sagen, daß man das durch Trinken und Nachtschwärmerei und durch Galanterie und solcherlei Dinge bekommt, darauf könnt Ihr Euch verlassen. Na, nun nehm Er mir aber seine hochgelehrten Beine zur Kammer hinaus, so geschwind Er kann, sonst werd ich .. .“

Hier bekam er einen seiner Anfälle, und während er sich unter großen Schmerzen wand und wimmerte, schwur und fluchte er so lästerlich und so kurios erschrecklich, daß der Geistliche bleich ward vor Ärgernis und Grauen. Und er flehte zu Gott um Stärke und überzeugende Kraft, daß es ihm doch vergönnet sein möge, diese so hart verwahrloste Seele der Wahrheit und dem herrlichen Trost der Religion zugänglich zu machen. „Herre, Herre, mit weinender Stimme rufe ich Euch an und flehe zu Euch, Ihr wollet ablassen von so garstigem Fluchen und Schwören. Bedenket doch, daß die Axt schon an der Wurzel des Baumes liegt und daß er jählings abgehauen und ins Feuer geworfen wird , wenn er in seiner Unfruchtbarkeit beharret und nicht in der elften Stunde in Blüten ausbricht und Frucht ansetzet. Lasset ab von Eurer unseligen Widerspenstigkeit und werfet Euch voll Reue und Gebet vor die Füße Eures Erlösers …“

Ulrik Christian hatte sich, als der Pfarrer begann, auf das Kopfende des Bettes gesetzt, und nun wies er drohend nach der Tür und rief einmal über das andere: „Raus, Pfaff! Raus! Marsch! Ich duld Ihn nicht länger!“

„Und lieber Herre“ , fuhr der Geistliche fort, „wenn Ihr Euch verstecket, weil Ihr verzweifelt, Gnade zu finden , sintemal Euer Sündenberg so ohne Maßen, so höret denn mit Jubel, daß Gottes Gnadenquell unerschöpflich ist. ..“

“ Toller Pfaffenhund, geht Er jetzt“, fauchte Ulrik Christian zwischen den zusammengebissenen Zähnen hervor, “ eins -zwei -!“

,,-und wenn Eure Sünden rot wären wie Blut, ja wie türkischer Purpur …“

„Rechtsum!“

,,-er wird sie doch weiß machen wie des Libanons . .. „

„So soll doch Sankt Satan und alle seine heiligen Engel“, brüllte Ulrik Christian, indem er aus dem Bette sprang, einen Degen vom Waffenständer riß und heftig nach dem Pfaffen stieß. Der aber hatte sich hurtig ins Seitengemach hinein geborgen und die Tür hinter sich zugeschlagen. Ulrik Christian rannte jetzt wütend gegen die Tür, fiel dann machtlos zu Boden und mußte ins Bett hinaufgehoben werden, doch nahm er den Degen mit.

Der Rest des Vormittags verging in schläfriger Ruhe; er hatte keine Schmerzen, und die Mattigkeit, die über ihn gekommen war, fand er angenehm und wohltuend. Er lag da und starrte die kleinen Lichtpunkte an , die sich zwischen den Fäden des Tuches hereindrängten, das vor das Fenster grhangen war, und zählte die schwarzen Ringe am Eisengitter. Dazwischen lächelte er vergnügt, wenn seine Gedanken auf die Priesterjagd kamen, und ward nur jedesmal verdrießlich, wenn Ane Schuhmachersch haben wollte, daß er die Augen schließen und versuchen sollte zu schlafen.

Bald nach Mittag ward hart an die Tür geklopft, und unmittelbar darauf trat der Pfarrer an St. Trinitatis, Magister Jens Justesen, ein. Der große, wohlbe1eibte Mann mit den groben, kräftigen Zügen, dem kurzen schwarzen Haar und den großen, tiefliegenden Augen ging gleich an das Bett und grüßte: „Guten Tag.“

Sobald Ulrik Christian sah, daß wieder ein Geistlicher vor seinem Bett stand, wurde er so wütend, daß er an allen Gliedern bebte, und Flüche und Schimpfworte entfuhren ihm wider den Pfarrer, wider Ane Schuhmachersch, die seinen Frieden nicht besser wahren konnte, und wider Gott im Himmel und alle heiligen Dinge.

„Schweigt still, Menschenskind !“ donnerte Herr Jens. „Ist das eine Sprache für einen zu führen, der schon mit einem Bein im Grabe stehet? Brauchet Ihr lieber den flackernden Lebensfunken, der noch in Euch ist, um Euren Frieden mit dem Herrgott zu machen, als Streit anzufangen mit den Menschen. Ihr gebaret Euch ja wie ein Missetäter und Verbrecher, die, wenn ihr Urteil gefällt ist und sie sehen, daß sie den Zangen und dem Beil nicht entgehen können, die für sie in Bereitschaft gehalten werden, dann in ihrer elenden Ohnmacht drohen und mit schmutzigen Wahnsinnsworten wider Gott den Herrn dräuen und schelten, um sich damit selber Mut einzuflößen und sich solcherweise über den See nahezu tierischer Zerknirschung, dem gelähmten Feigheitszustand und knechtisch verzweifelter Reue aufrechtzuhalten, in die doch solche Kumpane zuletzt sinken und vor denen sie fast mehr Furcht haben als vor dem Tod und den Qualen des Todes.“

Ulrik Christian hörte ruhig zu, bis er den Degen unter dem Federbett hervorgestoßen hatte; da schrie er: „Hüte dich, Pfaffenwanst!“ und machte einen Ausfall gegen Herrn Jens. Der aber parierte sicher den Stoß mit seiner breiten Agende.

“ Lasset doch solche Pagenstreiche fahren“, sagte er höhnisch, „dazu sind wir doch beide zu gut. .. ! Und Sie da“ -er wandte sich an Ane Schuhmachersch -, “ Sie läßt uns jetzt am besten allein.“

Ane ging, der Pfarrer zog seinen Stuhl an das Lager, und U1rik Christian legte den Degen weg auf das Federbett.

Und dann sprach Herr Jens mit schönen Worten von der Sünde und der Sünden Sold. von Gottes Liebe zu den Kindern der Menschen und vom Tode am Kreuz.

Während der Geistliche sprach, spielte U1rik Christian mit dem Degen, so daß das Licht auf der blanken Klinge spielen konnte; er fluchte, trällerte Bruchstücke unzüchtiger Lieder und wollte ihn mit gotteslästerlichen Fragen unterbrechen, aber Herr Jens ließ sich nicht stören und redete weiter von den sieben Worten am Kreuz, von dem heiligen Abendmahl, von der Vergebung der Sünden und den Freuden des Himmelreichs.

Aber da richtete sich U1rik Christi an im Bette auf und sagte Herrn Jens gerade ins Gesicht: „Das ist alles eitel Lug und Trug!“

„Hol mich der Teufel, wie ich hier stehe: Es ist wahr!“ rief der Pfarrer. „Jedes ewige Wort“; und er schlug auf den Tisch, so daß Kruken und Gläser durcheinanderfielen; dann erhob er sich, und mit strenger Stimme redete er auf den Kranken ein und sagte: „Ihr verdientet, daß ich in meinem gerechten Zorn den Staub von meinen Fußsohlen schüttelte und Euch einsam hier liegen ließe, als sichere Beute des Teufels und seines Reiches, denn dahin werdet Ihr gewißlich kommen. Ihr seid von denen, die täglich den Herrn Jesum an den Galgen des Kreuzes nageln, 1Ind für solche stehen alle Pfuhle der Hölle bereit. Spottet nicht über den furchtbaren Namen der Hölle, denn das ist ein Klang, der ein Feuer der Pein umfaßt, ja, der das jämmerliche Geschrei und das Schmerzensknirschen der Gemarterten und sich vor Schmerz Windenden in sich schließet! Ach, die Not und die Qualen der Hölle sind größer, als ein Mensch zu fassen vermag; denn wenn einer radgebrochen und unter dem Zwicken glühender Zangen stürbe, und er erwachte im Feuer der Hölle, er würde sich nach seiner Richtstatt sehnen wie nach Abrahams Schoß. Wohl sind Seuch und Siechtum bitter für des Menschen Fleisch, wenn sie sich wie ein Zugwind Zoll für Zoll durch alle Fibern quälen und wenn sie die Sehnen spannen, als sollten sie zerreißen; wenn sie wie salzig Feuer in den Eingeweiden des Lebens brennen und mit stumpfen Zähnen an dem untersten Mark des Lebens nagen; aber die Qualen der Hölle sind wie ein sausender Sturmwind von Schmerzen, so an den kleinsten Gliedern der Gelenke zerren gleich einem wirbelnden Unwetter von unergründlichen Wehen, einem ewigen Wirbel von Jammer und Pein; denn wie eine Welle an den Strand spült und eine nächste folgt und die nächste wieder in alle Ewigkeit, so folgen die versengenden Stiche und Hiebe der Hölle aufeinander, ewig und ewiglich sonder Ende und Aufhören.“

Der Kranke sah sich verwirrt um.

„Ich will nichts“, murmelte er, „ich will nichts; ich hab weder mit Eurer Hölle noch mit Eurem Himmelreich zu schaffen; ich will sterben, einzig und allein sterben und nichts weiter.“

„Ihr werdet sicherlich sterben“, sagte der Pfarrer; „aber am Ende von dem dunklen Gange des Todes sind nur zween Pforten, eine hinein zu den Freuden des Himmelreichs und eine zu dem Jammer der Hölle, und ist kein anderer Weg zu kommen, gewißlich nicht.“

„Ja, da ist einer, Pfaff, da ist einer -ist da nicht einer? Antworte ! Ist da nicht ein tiefes, tiefes Grab dicht dabei für die, die ihre eigenen Wege gingen, ein tiefes, schwarzes Grab hinab zu nichts, zu gar nichts in der WeIt?“

„Die, so ihre eignen Wege gingen, die steuern dem Reich des Teufels zu; es wimmelt von ihnen vor den Pforten der Hölle, Hohe und Niedere, Alte und Junge; sie stoßen sich und drängen sich, um dem klaffenden Schlund zu entrinnen, und sie schreien erbärmlich zu dem Gotte, dessen Weg sie nicht haben folgen wollen, daß er sie hinwegführen soll. Das Geheul der Abgründe ist über ihren Häupten, und sie winden sich in Angst und Elend, aber die Pforten der Hölle werden sich über ihnen schließen, wie sich die Wasser über dem Ertrinkenden schließen.“

„Ist das nicht etwas, was Ihr nur so erzählet? Wie? Bei Eurem ehrlichen Namen, ist es was anderes als nur Erdichtetes?“

„Ja!“

„Aber ich will nichts, ich will von Eurem Herrn nichts wissen, ich will gar nicht ins Himmelreich, bloß sterben.“

„So fahre denn zu der schauerlichen Marterstatt der ewig Verdammten, wo die siedenden Wogen des unendlichen Schwefelsees die unseligen Scharen umtosen, deren Gliedmaßen in den Krämpfen der Qual zucken und deren heiße Münder zwischen den züngelnden Flammen der Oberfläche nach Luft saugen. -Ich sehe ihre Leiber umhertreiben gleich weißen Möwen auf dem Meere , ja wie fliegenden Gischt in blasendem Sturm; und ihre Schreie sind wie das Brüllen der Erde, wenn Erdbeben

ihre Eingeweide erschüttern, und ihr Jammer ist ohne Namen. Ach, daß mein Herz dich losbeten dürfte, du Armer! Allein die Gnade hat ihr Antlitz verhüllet, und die

Sonne der Barmherzigkeit ist untergegangen.“

„Aber so hilf mir doch, Pfaff!“ stöhnte Ulrik Christian. „Wozu bist du Pfarrer, wenn du nicht helfen kannst? Bete! Um Gottes willen, bete! Sind denn keine Gebete in deinem Mund? Oder gib mir deinen Wein und dein Brot; darin ist ja Rettung, sagen sie, im Wein und im Brot; oder sind das Lügen, lauter schändliche Lügen? Ich will vor deinem Gotte kriechen wie ein reuiger Knabe, er ist ja so stark, so ungerecht stark, so trostlos mächtig; mach ihn gut, deinen Gott, mach ihn gut gegen mich, ich beuge mich, ich beuge mich, ich kann ja nicht mehr!“

„Bete!“

„Ja, ich will beten, ich will beten, soviel es sein muß _ ja!“ Und er richtete sich im Bett auf die Knie und faltete die Hände. „Ist das recht?“ fragte er und sah Herrn Jens an. „Und was soll ich sagen?“

Der Pfarrer antwortete nicht.

Eine Weile lag U1rik Christian so und starrte mit großen, fieberglühenden Augen empor. „Es sind keine Worte da, Pfaff“, wimmerte er; „Herr Jesus, sie sind allesamt weg“, und er brach weinend zusammen.

Plötzlich fuhr er auf, griff nach seinem Degen, zerbrach ihn und schrie: „Herr Jesus Christus, sieh, ich zerbreche meinen Degen!“ Und er hielt die blanken Klingenstücke in die Höhe: „Pardon, Jesus, Pardon!“

Der Pfarrer sprach jetzt Worte der Versöhnung zu ihm und beeilte sich, ihn auf den Tod vorzubereiten, da es nicht so aussah, als werde er es noch lange machen. Dann rief Herr Jens Ane Schuhmachersch und entfernte sich.

Da die Krankheit für ansteckend gehalten wurde, kam keiner von den Nächststehenden zu dem Kranken hinein; aber in einem Gemach im unteren Stockwerk waren einige Anverwandte und Freunde, der Leibmedikus des Königs und ein paar Hofkavaliere versammelt, um die Besuche der Adelspersonen, Gesandten, Offiziere, Hofleute und Ratsmänner zu empfangen, die kamen, um nach des Siechen Befinden zu fragen. Der Friede des Krankenzimmers ward daher nicht gestört, und U1rik Christian war wieder allein mit Ane Schuhmachersch.

Es begann zu dämmern. Ane legte etwas Holz auf das Feuer im Kamin, zündete ein paar Kerzen an, holte ihr Gebetbuch hervor und setzte sich gemütlich zurecht; sie zog ihre Schaube na’th vorn und fiel bald in Schlaf. Draußen im Vorzimmer waren ein Bader und ein Lakai postiert, für den Fall, daß etwas geschehen sollte; sie lagen nun beide dort am Fenster auf dem Fußboden und spielten Würfel auf der Strohmatte, damit es nicht rassele, und sie waren so vertieft in ihr Spiel, daß sie nicht merkten, wie jemand durch das Zimmer schlich, bis sie die Tür des Krankengemachs sich hinter diesem Jemand schließen hörten.

“ Es war wohl der Medikus!“ sagten sie und sahen einander erschreckt an.

Es war aber Marie Grubbe.

Sie näherte sich lautlos dem Bett und beugte sich über den Kranken, der still dalag und schlief. In dem schläfrigen, unbestimmten Licht sah er so bleich und fremd aus, die Stirn so leichenblaß, die Augenlider so seltsam groß; und die mageren, wachsgelben Hände tasteten matt und hilflos auf dem dunkelblauen Kissen herum.

Marie weinte. „Bist du so krank?“ murmelte sie. Sie ließ sich vor dem Bett auf die Knie nieder, stützte ihre Ellenbogen auf den Bettrand und sah ihm gerade ins Gesicht.

Er wimmerte und schlug die Augen auf. Suchend und unruhig war sein Blick. „Ulrik Christian!“ sagte sie und legte ihre Hand auf seine Schulter. „Sind hier noch mehr?“ stöhnte er matt. Sie schüttelte den Kopf. „Bist du sehr krank?“ fragte sie.

„Ja, es ist bald aus mit mir.“

„Nein, nein, das darf nicht sein, denn wen habe ich noch, wenn du dahingehst? Nein, nein, wie soll ich das aushalten!“

„Zu leben? -Es ist leicht zu leben; aber ich habe das Brot des Todes und den Wein des Todes empfahen, ich muß sterben … ja, ja, ja . . . Brot und Wein, Fleisch und Blut -glaubst du, das kann … nein, nein, Jesu Christi Name, Jesu Christi Name! Sprich ein Gebet, Kind, ein recht stark Gebet!“

Marie faltete ihre Hände und betete.

„Amen, Amen! Bete noch einmal! Ich bin ein so großer Sünder, Kind, es gehört so viel dazu, bete noch einmal, ein langes Gebet mit vielen Worten -vielen Worten! Nein? Was ist denn das? Warum dreht sich das Bett? Halt fest, halt fest ! Es geht herum … wie ein wirbelndes Unwetter von vielen Qualen, ein ewiger Wirbel von Qualen und … ha, ha, ha … bin ich wieder trunken? Was ist das für ein Spiel. Und was, Teufel, habe ich denn getrunken? -Wein! – Jawohl, es war Wein, was ich trank! Ja, ja, lustig, mein Kind, lustig, küß mich , mein Huhn!

Herzen und küssen

ist Himmel auf Erd …

Küß mich noch mal, mein Schnutechen, ich bin so kalt, aber du bist rund und warm . . . küß mich warm! – Und du bist weiß und drall, weiß und glatt . . . „

Er hatte seine Arme um Marie geschlungen und preßte das erschreckte Kind an sich. Im selben Augenblick erwachte Ane Schuhmachersch und sah den Kranken dasitzen dasitzen und mit einem fremden Frauenzimmer schäkern. Drohend hielt sie ihr Gebetbuch empor und schrie: „Raus, du höllisch Weib -sitzt mich das lose Ding und tändelieret mit de sterbende Gnad! Raus, wer du bist -elender Bote des Menschenfeindes, des lebendigen Teufels!“

„Teufel!“ brüllte Ulrik Christian und schleuderte entsetzt Marie Grubbe von sich. „Weiche von mir, Satan! Hinaus, hinaus!“, und er schlug Kreuz auf Kreuz. „Oh, du verfluchter Teufel! Du wolltest mich zur Sünde verlokken in meinem letzten Atemzug, in der letzten Stunde, wo eins so vorsichtig sein soll, fort, fort, im gesegneten Namen des Herrn, du verdammte Gestalt!“ Mit weit aufgerissenen Augen und Grauen in jedem Zuge stand er im Bett auf und deutete nach der Tür.

Sprachlos und außer sich vor Entsetzen stürzte Marie hinaus.

Der Kranke warf sich nieder und betete und betete , während Ane Schuhmachersch laut und langsam ein Gebet nach dem andern aus ihrem großgedruckten Buche las.

Ein paar Stunden darauf starb Ulrik Christian.

Gyldenløve, Ulrik Christian, 1630-58, Christian IV’s Søn med Vibeke Kruse, er født paa Ibstrup (nuværende Jægersborg) 7. April 1630. Fra ganske lille var U. C. Gjenstand for sin Faders Yndest og særlige Omhu. Som saarig Dreng fik han foræret 2 meklenborgske Herregaarde, Zibiihl og Gallentin, og en Forskrivning paa 20000 Rdl., et Par Aar efter blev han Husejer i Odense, og 1647 fik nan en nY Forskrivning paa 33000 Rdl. Perlen blandt Kongens Gaver var dog det efter U. C. selv opkaldte, ved Kjærtinge Fjord skjønt beliggende Herresæde Ulriksholm, tidligere Skinnerup, hvis tilliggende Gods betydelig blev forøget og afrundet ved Kjøb af Trellerupgaard og talrige Bøndergaarde, og hvis Hovedbygning Kongen i Aarene 1636-46 helt lod ombygge. Denne smukke Besiddelse afrundedes yderligere 1643 mec^ Hovedgaarden Østergaard. Til Formynder og Bestyrer af disse Ejendomme blev der givet Drengen først Anders Bille til Damsbo og derefter Stehen Eriksen Bille til Kjærsgaard. Øverste Tilsyn med U. C.s Opdragelse og Uddannelse i boglig Kunst var derimod overdraget til den berømte Dr. Jesper Brochmand, senere Sjællands Bisp, i hvis Hus U. C., ledsaget af sin «Skolemester», Mag. Hans Lauridsen (afløst 1640 af Mag. Jens Dolmer), optoges i sit 6. Aar og forblev til 1642. Kongen synes efter alt at dømme at have været særdeles tilfreds med hans Flid og Fremgang i den Periode, og det tør maaske betragtes som en Udvexling af Komplimenter imellem Bispen og Kongen over det opnaaede Resultat, naar den i2aarige Dreng inden sin Afgang til Sorø Akademi holder en Tale paa Latin: «Oratio de præstantia litterarum», og denne strax befordres i Trykken. I Sorø bleve gymnastiske Lege og Vaabenøvelser maaske nok drevne noget paa Bekostning af de boglige Studier, og disse lagdes I hvert Fald for lang Tid paa Hylden, da Christian IV i Okt. 1644 tillod, at Sønnen deltog i Forsvaret af det nu haardt truede Fædreland. U. C. blev ansat i sin Svoger Claus Ahlefeldts Regiment Ryttere, der den Gang hørte til Ærkebiskoppen af Bremens Hær i Jylland, og inden Aaret var omme, havde den i4aarige Yngling faaet Udnævnelse som Ritmester for et Rytterkompagni, som han førte det følgende Aar. Efter det frie Krigsliv smagte det imidlertid ikke den unge Ritmester paa ny at tage Plads paa Skolebænken, og det kom som bekjendt i den Anledning til heftige Optrin mellem ham og Jens Dolmer (s. IV, 295). Heller ikke den nye Præceptor, Kancellisekretær Memmius Burinus, der 1646 blev antaget, nærmest for som Hovmester at ledsage U. C. udenlands, formaaede at skaffe sig Respekt. Kongen, hvem U. C.s Udenlandsrejse laa stærkt paa Sinde, paatog sig derfor selv at sætte «Skik» paa ham, og ved Nytaarstid 1648, efter at U. C. forinden for en Kommission havde aflagt tilfredsstillende Prøve paa sine Kundskaber, gik Rejsen for sig. Ved Afskeden kunde Christian IV betro Sønnen, at Frands Lykke til Overgaard og Hustru paa Kongens Anmodning havde erklæret sig villige til at modtage ham efter endt Udenlandsfærd som Frier til deres naarige Datter Christence, der var den rigeste, som hun tegnede til at blive en af de skjønneste, blandt de danske Adelsjomfruer.

Gyldenløve, Ulrik Christian, 1630-58, Christian IV’s Søn med Vibeke Kruse, er født paa Ibstrup (nuværende Jægersborg) 7. April 1630. Fra ganske lille var U. C. Gjenstand for sin Faders Yndest og særlige Omhu. Som saarig Dreng fik han foræret 2 meklenborgske Herregaarde, Zibiihl og Gallentin, og en Forskrivning paa 20000 Rdl., et Par Aar efter blev han Husejer i Odense, og 1647 fik nan en nY Forskrivning paa 33000 Rdl. Perlen blandt Kongens Gaver var dog det efter U. C. selv opkaldte, ved Kjærtinge Fjord skjønt beliggende Herresæde Ulriksholm, tidligere Skinnerup, hvis tilliggende Gods betydelig blev forøget og afrundet ved Kjøb af Trellerupgaard og talrige Bøndergaarde, og hvis Hovedbygning Kongen i Aarene 1636-46 helt lod ombygge. Denne smukke Besiddelse afrundedes yderligere 1643 mec^ Hovedgaarden Østergaard. Til Formynder og Bestyrer af disse Ejendomme blev der givet Drengen først Anders Bille til Damsbo og derefter Stehen Eriksen Bille til Kjærsgaard. Øverste Tilsyn med U. C.s Opdragelse og Uddannelse i boglig Kunst var derimod overdraget til den berømte Dr. Jesper Brochmand, senere Sjællands Bisp, i hvis Hus U. C., ledsaget af sin «Skolemester», Mag. Hans Lauridsen (afløst 1640 af Mag. Jens Dolmer), optoges i sit 6. Aar og forblev til 1642. Kongen synes efter alt at dømme at have været særdeles tilfreds med hans Flid og Fremgang i den Periode, og det tør maaske betragtes som en Udvexling af Komplimenter imellem Bispen og Kongen over det opnaaede Resultat, naar den i2aarige Dreng inden sin Afgang til Sorø Akademi holder en Tale paa Latin: «Oratio de præstantia litterarum», og denne strax befordres i Trykken. I Sorø bleve gymnastiske Lege og Vaabenøvelser maaske nok drevne noget paa Bekostning af de boglige Studier, og disse lagdes I hvert Fald for lang Tid paa Hylden, da Christian IV i Okt. 1644 tillod, at Sønnen deltog i Forsvaret af det nu haardt truede Fædreland. U. C. blev ansat i sin Svoger Claus Ahlefeldts Regiment Ryttere, der den Gang hørte til Ærkebiskoppen af Bremens Hær i Jylland, og inden Aaret var omme, havde den i4aarige Yngling faaet Udnævnelse som Ritmester for et Rytterkompagni, som han førte det følgende Aar. Efter det frie Krigsliv smagte det imidlertid ikke den unge Ritmester paa ny at tage Plads paa Skolebænken, og det kom som bekjendt i den Anledning til heftige Optrin mellem ham og Jens Dolmer (s. IV, 295). Heller ikke den nye Præceptor, Kancellisekretær Memmius Burinus, der 1646 blev antaget, nærmest for som Hovmester at ledsage U. C. udenlands, formaaede at skaffe sig Respekt. Kongen, hvem U. C.s Udenlandsrejse laa stærkt paa Sinde, paatog sig derfor selv at sætte «Skik» paa ham, og ved Nytaarstid 1648, efter at U. C. forinden for en Kommission havde aflagt tilfredsstillende Prøve paa sine Kundskaber, gik Rejsen for sig. Ved Afskeden kunde Christian IV betro Sønnen, at Frands Lykke til Overgaard og Hustru paa Kongens Anmodning havde erklæret sig villige til at modtage ham efter endt Udenlandsfærd som Frier til deres naarige Datter Christence, der var den rigeste, som hun tegnede til at blive en af de skjønneste, blandt de danske Adelsjomfruer.

BLUMENTHAL um 1600 (nach Dillich aus Alfred Tietjen : „Blumenthal – meine Heimat“)

BLUMENTHAL um 1600 (nach Dillich aus Alfred Tietjen : „Blumenthal – meine Heimat“)

am 18.12.1936 erschien in den „Bramstedter Nachrichten“ folgender Artikel eines unbekannten Verfassers „mm“. Der mir vorliegende Zeitungsausschnit wurde von dem Ortschronisten Hans-Hinrich Harbeck an einigen Stellen handschriftlich korrigiert, die Korrekturenm werden hier wiedergegeben mit H.H.H.: ….

am 18.12.1936 erschien in den „Bramstedter Nachrichten“ folgender Artikel eines unbekannten Verfassers „mm“. Der mir vorliegende Zeitungsausschnit wurde von dem Ortschronisten Hans-Hinrich Harbeck an einigen Stellen handschriftlich korrigiert, die Korrekturenm werden hier wiedergegeben mit H.H.H.: ….