Mit freundlicher Genehmigung von Stadtarchivar Jacobsen und M. Roock-Jensen, beide Bad Bramstedt

Schulchronik Föhrden – Barl

Anmerkung Schadendorf 1999: Schulchronik mit dem Charakter einer Dorfchronik.

Inhalt der Chronik:

| I. Gegenwartschronik: |

S. 1 – 43 |

|

S. 50 – 100 |

|

S. 122 – 136 |

| (Straßenbau) |

S. 234 – 238 |

| (Schule) |

S. 272 – 287 |

| sowie drei zusätzlich eingefügte Blätter |

|

| Bevölkerungsbewegung |

S. 44 – 49 |

Statistischer Anhang

Volkszählung d.Gemeinde: |

S. 101 – 103 |

| II. Vergangenheitschronik: |

S. 110 – 121 (I)

S. 137 – 186 (II) |

| A Quellen und Literatur zur Schul- und Dorfchronik |

S. 111 |

| B Beiträge und Nachträge zur Schulgeschichte |

S. 117 |

| C Beiträge und Nachträge zur Ortsgeschichte |

S. 137 |

| III. Volkskundliches |

S. 187 – 188 (III) |

IV. Die Dorfmark: Dorf-, Straßen- und Flurnamen,

Überreste, Inschriften, Dorf- und Hausanlage, Hünengräber |

S. 229 – 233 |

| V. Alte Familien des Dorfes: |

S. 239 – 264 S. 271 |

| VI. Ergänzungsblätter: |

S. 265 – 270 |

| Leerseiten: |

S. 104 – 109

S. 191 – 228 |

| Fehlseiten: |

S. 189 – 190 |

Reihenfolge der Übertragung: S. 1-100, 122-136, 272-273, 234-238, 274-287,

zusätzliche Blätter, 101-103, 110-121, 137-188, 229-233, 239-270.

Anmerkungen zum Text sowie Original-Seitenzahlen sind in eckigen Klammern angegeben []

[1] Gegenwartschronik:Von der Demokratie zum National-Sozialismus

Die Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 zeigen, wie überall in Deutschland, in unserer kleinen, kaum 200 Seelen zählenden Gemeinde eine politische Einstellung der Wähler, die bisher in unserer rein ländlichen Bevölkerung nicht bemerkbar gewesen war: 29 Stimmen, also annähernd 25%, wurden für die Sozialdemokratie abgegeben.

Die Landwirtschaft hat unter der Geldentwertung bisher noch weniger zu leiden gehabt. Mancher Bauer fühlt sich infolge der Kriegsgewinne sogar noch wohlhabend und glaubt, daß diese Gewinne einzig durch eine Demokratie, die das Wohlwollen der Feindmächte sucht, ja, scheinbar schon gefunden hat, sichergestellt wurden. Schon die Wahlen im Februar 1921, bei denen die Zahl der sozialdemokratischen Stimmen auf 18 zurückgeht, zeigen eine starke politische Ernüchterung; denn jedem Einsichtigen ist klargeworden, daß die ungeheuren Lasten und Steuern für die Landwirtschaft auf die Dauer untragbar sind. Die Zahl der Parteien steigt von der einen Wahl zur anderen und jede neugegründete Partei verspricht die ersehnte Rettung. Dieser Parteienzwist überträgt sich sogar auf unsere kleine Gemeinde, in der bei der Wahl zur Gemeindevertretung fünf Parteien um die Stimmen der Wähler werben. Die jüdisch-liberalistische Einstellung, daß Gold und Besitz der alleinige Wertmesser ist, bricht sich immer mehr Bahn, und daß einzig die Besitzenden, also Bauern mit größerem Besitz, Anspruch auf eine nationale Gesinnung erheben, gilt als selbstverständlich. Doch durch die Ruhrbesetzung und die Inflation wird mancher von seinem Wahn befreit. Mancher einsichtige Volksgenosse ballt die Faust und wünscht ein geeinigtes deutsches Volk. Die Idee, „Es kann dem Einzelnen nur gutgehen, wenn die breite Masse des Volkes zahlungsfähig ist, d.h. wenn es allen gut geht“, beginnt sich im Volke zu regen. Dieser Gedanke kommt in der „Ruhrspende“ und durch die Aufnahme notleidender Ruhrkinder in unserer Gemeinde zum Ausdruck. Mancher verwünscht die Parteien, die alle viel versprechen, aber sich zu keiner Handlung aufschwingen können. Ganz Deutschland wartet auf den starken Mann, der [2] das deutsche Volk einigt und einer besseren Zukunft entgegenführt!

Die Ereignisse vom 9. November 1923 in München werden von manchem national denkenden Einwohner als „heldenhaft“ empfunden, geraten allerdings bald wieder in Vergessenheit.

Der Bauernstand ist bisher von den Geldinstituten unabhängig gewesen. Um die Wirtschaft zu heben, wurden 1924 Kredite für Schweinemast und Viehgräsung zu einem Zinsfuß von 30 – 40% p.A. angeboten. Da die Landwirtschaft in diesen Jahren infolge der auftretenden Schweinepest und Maul- und Klauenseuche vollständig unrentabel ist, muß mancher fleißige Bauer seinen Besitz belasten. Vom Staat werden 12% Goldpfandbriefe, deren Kurs jedoch auf recht bald auf 80, ja 60% des Nennwertes sinkt, für die Landwirtschaft herausgegeben. Die Verschuldung nimmt mit Riesenschritten zu. So wird der nicht freie Bauer ein Knecht des jüdischen Kapitals. Der Grund und Boden, einst das heiligste Gut seiner Ahnen, wird immer mehr Handelsware, die, wie Gold, ihren Besitzer von Tag zu Tag wechselt. Wohl machen sich von Zeit zu Zeit Scheinkonjunkturen bemerkbar, doch im allgemeinen wird die Zeit von Monat zu Monat schlechter. Die Arbeitslosigkeit nimmt rapide zu und macht sich sogar in unserem Dorfe bemerkbar. Knechte und „Mägde“, die früher während des ganzen Jahres in Dienst genommen wurden, werden nicht selten während der Wintermonate entlassen und beziehen Arbeitslosenunterstützung. Bauern werden die Zeiten immer trostloser. Da sie in unserer Gegend besonders auf Milchwirtschaft, Schweinemast und Viehgräsung angewiesen sind, geht die Wirtschaft sprungweise abwärts. Die Milchpreise sinken in kurzer Zeit von 15 auf acht Pfennig je Liter, die Schweinepreise von 70 RM auf 30 RM je Zentner. Die Kartoffeln sind wegen scheinbarer Überproduktion und Mangel an Kaufkraft kaum für eine RM je Zentner abzusetzen. Dabei steigt die Zahl der Arbeitslosen von Tag zu Tag und die Steuern und sozialen Lasten werden dauernd erhöht. Verschiedene Bauern beginnen damit, dem Staate die Zahlung der Steuern zu verweigern.[3]

Um diese Zeit macht sich die N.S.-Bewegung auch in unserer Gemeinde zum ersten Mal bemerkbar. Die erste Versammlung der „Hitler-Bewegung“ wird durch den Milchkontrolleur Struve aus Fitzbeck, dem jetzigen Landesbauernführer, Ende 1930 in Blöckers Gastwirtschaft abgehalten, ohne daß Mitglieder geworben werden; denn die Bauern sind mißtrauisch geworden und wollen von einer neuen Partei nichts wissen. Doch schon ein Werbeabend am 1.2.1931 in der Gastwirtschaft von P. Steenbock, geleitet von Reese und Fischer aus Stellau-Wrist und unter Anwesenheit des S.A.-Truppführers Bracker aus Weddelbrook und sechs S.A.-Leuten, bringt den ersten Erfolg: A. Feil, B. Feil, Johs. Lohse, Hans Schnack und Jul. Kröger treten der Partei bei und bis 1.6.1932 erhöht sich die Zahl der Mitglieder auf 15. Die N.S.D.A.P Föhrden Barl wird der Ortsgruppe Stellau-Wrist angegliedert.

In den wiederholten Wahlen tritt deutlich in Erscheinung, daß die Tage der Sozi-Regierung gezählt sind, die Stimmenzahl der N.S.D.A.P. wächst unaufhörlich. Den Tag der Umwälzung am 30.1.1933, an dem der Reichspräsident Feldmarschall Hindenburg sich entschließt, Hitler die Regierungsgewalt zu überlassen, erlebt jeder begeistert und innerlich befriedigt am Lautsprecher mit. Bei der Reichstagswahl am 5.3.1933 werden in unserer Gemeinde von 130 Stimmberechtigten 113 Stimmen für die N.S.D.A.P. und neun Stimmen für „Schwarz-weiß-rot“ abgegeben. Wahlbeteiligung 98%. Der Tag von Potsdam wird in Schule und Gemeinde würdig gefeiert. Von allen Häusern flattern die Fahnen!

Bald nach der Machtübernahme wird, um die Interessen der Gemeinde im Kreise besser vertreten zu können, Föhrden Barl ein selbständiger Stützpunkt des Kreises Segeberg und auch die S.A. wird dem Sturm in Hitzhusen unterstellt. Am 1.3.1933 wird Bernh. Feil zum Stützpunktleiter und Albert Feil zum Ortsbauernführer ernannt. Der bisherige Gemeindevorsteher wird bis auf weiteres als Bürgermeister bestätigt. Am 1.5.1935 stellt Pg. [Parteigenosse] B. Feil seinen Posten als Stützpunktleiter zur Verfügung und an seine Stelle tritt Pg. Gustav Blunck, Wilh. Mohr wird Ortsgruppenamtsleiter der N.S.V. Am 1.7.1936 wird Alb. Feil zum Bürgermeister, Hs. Rühmann zum Kassenleiter und Johs. Lohse zum Ortsbauernführer ernannt. Seit Gründung der Ortsgruppe werden alljährlich das S.A.-Ringreiter- und das Erntedankfest als Volksfeste abgehalten. Am 15.5.1938 gründet Frau Hagelstein die N.S.-Frauenschaft, die nach ihrem Wegzug (1.4.1939) von Frau Tonder geleitet wird.

[4] Der Landwirtschaft wird geholfen.

30.1.1933.Nach der Machtübernahme am 30.1.1933 galt es nun, scheinbar unüberwindbare Aufgaben zu lösen.

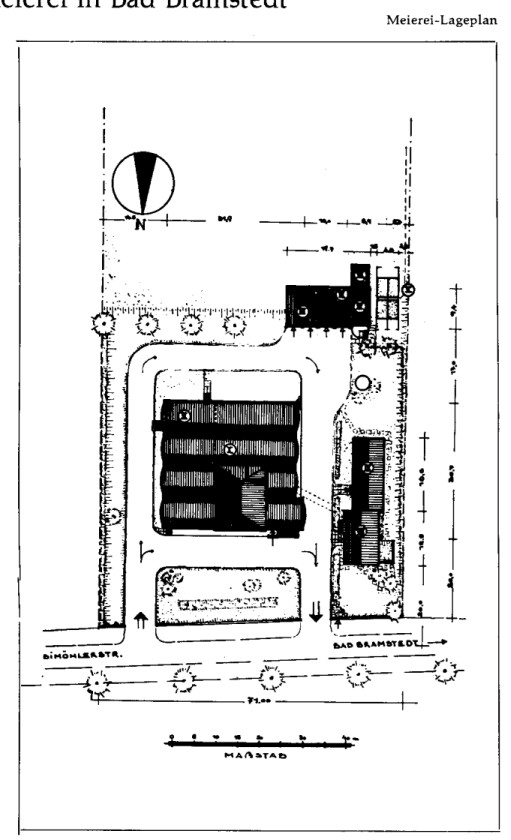

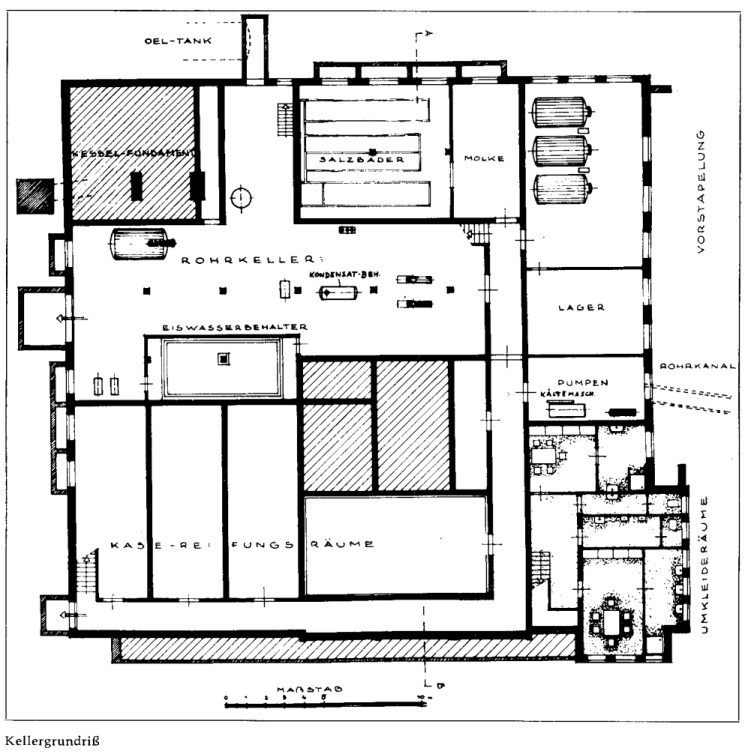

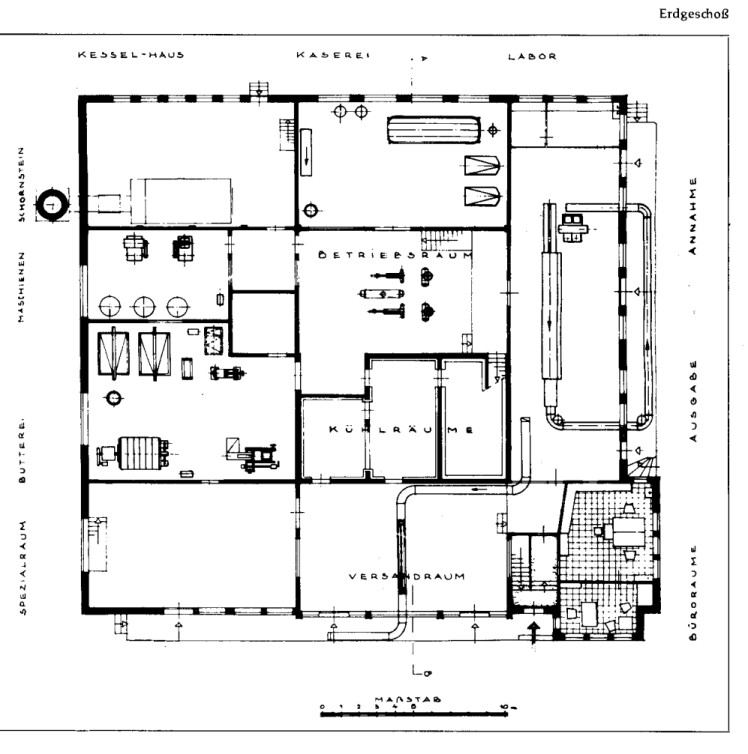

Die Arbeitslosigkeit innerhalb unserer rein bäuerlichen Gemeinde ist schnell beseitigt. Durch die Regierung werden nun Festpreise für landwirtschaftliche Produkte und ebenso Grundlöhne für die Arbeiter eingeführt. Die Preise für Roggen – Zentner acht Mark – und Milch – neun Pfennig je Liter – erweisen sich bald zu niedrig und müssen im Laufe der Zeit mehrfach erhöht werden. Die Preise für Kunstdünger werden durch Hermann Göring um 30% gesenkt. Um die Bautätigkeit zu beleben, zahlt der Staat zu den Reparaturkosten und Kosten eines Umbaues 40% Zuschuß, wovon z.B. Johannes Harbeck bei Neubedachung seiner Häuser und Heinrich Schnack und Gebrüder Thies beim Ausbau ihrer Wohnhäuser Gebrauch machen. Auch zur Neubeschaffung landwirtschaftlicher Maschinen und dem Bau von Jauchegruben und Dungstätten zahlt der Staat Zuschüsse. Um aus den Ländereien Höchsterträge herauszuholen, wird die Weideeinteilung, der Umbruch von Wiesen und Weiden mit schlechten Gräsern, die Drainierung der Äcker und Wiesen angeregt und durch hohe staatliche Zuschüsse gesichert. Zur Hebung der Milchwirtschaft werden die Meiereien vergrößert und modern eingerichtet, die Milchkontrolle durchgeführt und auf Züchtung von hochwertigem Zuchtvieh staatlicherseits eingewirkt. Um die Fleischversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, werden sogenannte Schweinemastverträge abgeschlossen. Der Staat liefert acht Zentner Korn, je Zentner ca. 8,50 RM und zahlt später für Fettschweine 56 Mark je Zentner. Es würde zu weit führen, auf alles einzugehen, um zu zeigen, wie unsere Regierung alles tut, um die Volksernährung zu sichern und um den Bauernstand zu heben.

Um viele Bauern, die vor dem finanziellen Zusammenbruch stehen, vor dem Zusammenbruch zu retten, werden die überschuldeten Bauernhöfe unter staatlichen Schutz gestellt und später umgeschuldet, so daß jeder Bauer in die Lage versetzt wird, die auf seinem Besitz ruhenden Steuern und Lasten zu tragen. In unserer Gemeinde erfolgt Umschuldung bei folgenden Bauern: August Johannsen, Rudolf Fölster (Kätner), Witwe Dora Fölster (Katenstelle 4 1/2 ha), Bernhard Feil und Hans und Johannes Rühmann. Sämtliche Bauernhöfe werden zu Erbhöfen erklärt, dürfen als solche nicht weiter belastet werden, gehen ungeteilt auf den Hoferben über und bleiben so der Familie für ewige Zeiten erhalten. Zum Ortsbauernführer wird Albert Feil, nach dessen Rücktritt 1937, Johannes Lohse ernannt, den der Ortsgruppenleiter während des Krieges 1939/40 vertritt.

[5]Während dieser Zeit hat der Bauernführer in Vertretung, Pg. Blunck, oft schwere und unangenehme Aufgaben zu erledigen, die er jedoch stets gern und ohne Beeinflussung ausführt. Die Arbeitskräfte müssen gerecht verteilt, die verwaisten Bauernhöfe verwaltet und die zugeteilten Futtermittel verteilt werden.

Mehrere Volksdeutsche aus Jugoslawien finden seit 1938 in unserer Gemeinde Beschäftigung. Sie haben sich schnell an die hiesigen Verhältnisse gewöhnt und gelten als fleißige und willige Mitarbeiter. Nach der Niederwerfung Polens werden bei den Bauern zehn junge Volksdeutsche untergebracht, die jahrelang arbeitslos waren und sich daher schwer an die Landarbeit gewöhnen konnten. Die meisten von ihnen – bis auf vier – kehrten recht bald in ihre Heimat zurück.

Im August 1940 finden, wie einst im Weltkriege, 20 französische Kriegsgefangene, die in Johannes Lohse’s Kate Unterkunft gefunden haben und bei ihren Arbeitgebern das Essen einnehmen, in unserer Gemeinde Arbeit. Sie werden von zwei älteren Wachleuten beaufsichtigt. Obgleich viele Kriegsgefangene von der Landwirtschaft nichts verstehen, sind die Bauern bisher im allgemeinen mit ihren Leistungen zufrieden. Sie gelten als willige und fleißige Arbeiter. (Lohn 80 Pfennig je Tag.)

In der Verwaltung des Dorfes ist seit der Machtübernahme das Führerprinzip gewährleistet. Dem Bürgermeister, der auf Vorschlag der N.S.D.A.P. vom Landrat ernannt wird, steht der Gemeinderat zur Seite. Dieser hat, wie der Name schon sagt, zu beraten, zu entscheiden hat einzig der Bürgermeister, der auch allein die Verantwortung trägt.

Da der ehemalige Bürgermeister W. Runge kein Parteigenosse ist, tritt 1937 Pg. Albert Feil an seine Stelle. Zu Mitgliedern des Gemeinderates werden der Ortsgruppenleiter Pg. Bernhard Feil – seit 1935 Pg. Blunck -, Pg. Hans Rühmann (Kassenleiter), Johannes Lohse (Ortsbauernführer), Pg. Johannes Karstens, Pg. Hermann Blöcker u. Vg. [Volksgenosse] Heinrich Harbeck ernannt.

Seit 1933 hat die Gemeinde eine „freiwillige Feuerwehr“, der fast alle Bauern und jüngeren Leute angehören und die seit Bestehen durch den Löschzugführer Pg. G. Blunck vorbildlich geführt wird. Die Wege- und Verkehrsverhältnisse wurden weiter ausgebaut.

Mancher ältere Volksgenosse konnte oder wollte die jetzige Zeit nicht verstehen. [6] Er kann es nicht begreifen, daß er mit seinen liberalen, demokratischen oder konservativen Ideen nun plötzlich von der Führung abtreten soll, um wenig begüterten jungen Volksgenossen Platz zu machen und ist der Meinung, daß dieser nationalsozialistischen Revolution recht bald eine andere folgen werde. Leider sah sich die Geheime Staatspolizei sogar genötigt, in einem Falle (Bauer Heinrich Reimers) einzugreifen. (9 [evtl. 4?] Monate Gefängnis). Doch allmählich kommen, wie es die Spenden zum deutschen Roten Kreuz und zum Winterhilfswerk zeigen, auch die Alten zu der Einsicht: Es ist doch Vieles besser geworden!

„Gleiches Blut gehört in ein Reich!“

Wir wollen Gott danken, daß es uns vergönnt ist, die größten geschichtlichen Ereignisse aller Zeiten, die Schaffung des „Großdeutschen Reiches“ durch unseren Führer mitzuerleben. Nachdem dieser mit starker Hand die inneren Verhältnisse des Reiches geregelt und ein schnelles Aufblühen der Wirtschaft herbeigeführt hat, versucht er durch geschickte Verhandlungen die unterjochten Auslandsdeutschen ins Reich zurückzuführen. Dies gelingt ihm durch die Rückkehr des Saargebietes.

Das Ergebnis der Volksabstimmung im Saargebiet am 13. Januar 1935 wird am 15. Januar 1935 durch den Kommissar des Völkerbundes über alle Sender der Welt bekanntgegeben. Die Schüler haben sich in höchster Spannung um den Lautsprecher versammelt. Die Freude und Begeisterung im Saarland nimmt von Minute zu Minute zu. Die Erwartungen sollen noch bei weitem übertroffen werden.: 90,5% der Gesamtbevölkerung haben für den Anschluß an Deutschland gestimmt. Wir vernehmen mit Rührung, wie Gauleiter Bürckel dem Führer Meldung erstattet und wie dieser den Deutschen an der Saar durch den Lautsprecher mit warmen Worten seinen Dank ausspricht. Nach kurzer Schulfeier, in der ich über das Thema: „Gleiches Blut gehört in ein Reich“ spreche, wurden die Schüler entlassen. Das Dorf zeigt reichen Flaggenschmuck.

Am 1. März erfolgt dann die feierliche Rückgabe des Saargebietes durch den Völkerbund. So weit Deutsche auf der Erde wohnen, wird dieser Tag festlich begangen. Wieder sind meine Schüler mit mir um den Lautsprecher versammelt, um die Übertragung des Festaktes in Saarbrücken zu hören. Am Abend wird durch die S.A. auf dem Wrister Kamp ein Freudenfeuer abgebrannt. Lehrer Mohr holt die Feuerwehr: „Die Saar kehrt heim!“ [7] Mit dem Liede „Deutsch ist die Saar“ endet die Feier.

Freiwillige (meine ehemaligen Schüler) treten in die Wehrmacht ein!

Es ist dem Volke kein Geheimnis mehr geblieben, daß in aller Stille gearbeitet wird, Deutschland wieder „wehrhaft“ zu machen, um die Ketten des Schmachvertrages von Versailles zu zerbrechen. In Neumünster entstehen mächtige Kasernen, auf dem Lockstedter Lager werden große, mächtige, unterirdische Bauten, „Kartoffelkeller“, aufgeführt, die Zahl der Freiwilligen, die für ein Jahr verpflichtet werden – darunter besonders viele Studenten – nimmt immer mehr zu. Aus unserem kleinen Dorf mit rund 200 Einwohnern dienen z.Zt. sechs ehemalige Schüler als Freiwillige: Kurt Mohr, Walter Behnke, Ernst Kröger, Hinrich Kröger, Otto Schnack und Ernst Kock – zwei als Berufssoldaten: Hans Kock und Heinrich Kock – und drei bei der Polizei: Hans Blunck, Fritz Fölster und Julius Kröger.

Da unsere ehemaligen Feinde, insbesondere Frankreich und England, trotz feierlichen Versprechens nicht daran denken, abzurüsten, erklärt der Führer gelegentlich der Heldenehrung am 17. März 1935 vor dem Reichstag die Einführung der „allgemeinen Dienstpflicht“.

Diese heroische Tat des Führers wird im ganzen deutschen Volke mit inniger Freude begrüßt. In feierlichem Zuge bewegen sich die Bewohner unseres Dorfes zum Kriegerdenkmal 1914/18, um durch Kranzniederlegung die Gefallenen des Weltkrieges zu ehren. Die Gemeinde flaggt halbmast.

Der historische 7. März 1936, den wir geschlossen am Lautsprecher miterleben, ist ein Tag von außenpolitischem Ereignis ersten Ranges. Vor dem Reichstag verkündet der Führer die Besetzung des Rheinlandes, wodurch der letzte noch fehlende Akt zur vollen deutschen Wehrhoheit wieder errungen ist. Der Reichstag wird aufgelöst, und am 29. März tritt die Nation geschlossen an die Wahlurne, um ihre Pflicht zu tun und den Führer zu bestärken in seinem Kampf für Ehre, Freiheit und Frieden der deutschen Nation. In unserer Gemeinde findet die Wahl, wie in früheren Jahren, in der Schule statt und kann, da bereits nachmittags drei Uhr sämtliche Wähler ihre Stimmen abgegeben haben, vorzeitig abgeschlossen werden. Das Ergebnis der Wahl zeigt wieder einmal, daß das ganze deutsche Volk (98,8%) geschlossen hinter seinem Führer steht. In unserem Dorfe werden acht Stimmen mit Nein gezählt (95% „Ja“-Stimmen), worüber mancher recht verärgert ist.

[8] Während meines Aufenthaltes in der Ostmark im Jahre 1929 hatte ich die Österreicher als gute Deutsche kennengelernt. Sie hatten damals nur den einen Wunsch: „Wir wollen heim ins Reich!“ Dieses Bestreben machte sich ganz besonders in Steiermark und Tirol, wo wir „Reichsdeutschen“ mit einem Sturm der Begeisterung empfangen wurden, bemerkbar. Doch der Feindbund und die katholische österreichische Regierung versuchten mit allen Mitteln, den Anschluß ans Reich zu unterbinden.

1936 nahm ich als „politischer Leiter“ unserer Ortsgruppe am Reichsparteitag in Nürnberg teil. Ich erlebte Tage der Begeisterung, die nicht zu beschreiben sind. Den österreichischen Nationalsozialisten war von ihrer Regierung die Teilnahme am Parteitage verboten; aber trotzdem hatten sich bei Nacht und Nebel einige Formationen über die Grenze geschlichen, um den Führer zu sehen und begrüßen zu können. Die Ostmärker, die mit ungeheurem Jubel empfangen wurden, schilderten uns die Not und das Elend ihrer Heimat und die Drangsalierung ihrer Gesinnungsgenossen in Österreich. Jeder von ihnen glaubte mit voller Zuversicht: Der Führer wird uns bald heimholen und die Kerker öffnen!1937 verlebe ich mit vielen „Kraft durch Freude“-reisenden Volksgenossen an der österreichischen Grenze (Freilassing). Viele Flüchtlinge suchten schon damals Schutz im Deutschen Reich und wurden militärisch (z.B. auf dem Lockstedter Lager) ausgebildet. Die Grenze wurde von österreichischen Grenzaufsehern aufs Strengste überwacht. Die Spannung war schon damals auf das Höchste gestiegen. Um Blutvergießen zu vermeiden, verhandelt der Führer noch einmal mit der österreichischen Regierung, die scheinbar einzulenken gedenkt.

Am Abend des 12. März 1938 sitze ich wieder am Lautsprecher. Nach Beendigung des Nachrichtendienstes wird bekanntgegeben, daß noch wichtige Meldungen folgen werden. Daß die politischen Vorgänge in Österreich sich wegen der „Volksabstimmung“ immer mehr zugespitzt haben, ist mir durch die Presse hinreichend bekannt. Wird sich der Führer die Herausforderung des österreichischen Bundeskanzlers gefallen lassen?Von diesem Alpdruck werde ich erlöst; denn der Lautsprecher gibt bekannt, daß der Bundeskanzler Schuschnigg, um Blutvergießen zu vermeiden, beschlossen hat, zurückzutreten und daß der Nationalsozialist Seiß Inquart die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Die neue österreichische Regierung wendet sich nun, um Ruhe und Ordnung zu gewährleisten, um Schutz an den Führer, der Waffenhilfe zusagt.

[9] Die Ostmark wird ans Altreich angegliedert!

Bereits am Morgen des 13. März 1938 prangt die Gemeinde im reichen Flaggenschmuck. Deutsche Truppen marschieren! Der Führer, von den Ostmärkern mit noch nie dagewesenem Jubel begrüßt, hält seinen Siegeszug durch seine Heimat! Wohl selten sind unsere sonst so zurückhaltenden Bauern von den sich überstürzenden Nachrichten so mitgerissen, wie in diesen Tagen! Wie leuchten die Augen der Kinder, wenn der Führer zum Volke spricht, wenn die Ostmark, das jüngste deutsche Bollwerk, in nicht endenwollender Begeisterung dem Führer zujubelt. Das österreichische Volk hat durch seine dem Führer entgegengebrachte Begeisterung bereits bewiesen, daß es stets deutsch gewesen ist.

Am 15. März findet eine Schulfeier statt. Der Lehrer spricht über das Thema: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“

Am 10. April findet in dem nunmehr „Großdeutschen Reich“ eine Volksabstimmung und gleichzeitig die Neuwahl zum deutschen Reichstage statt. Der Stimmzettel enthält die Frage: „Stimmst du für den Anschluß Deutsch-Österreichs an das Deutsche Reich und für die Liste deines Führers Adolf Hitler?“ In unserer Gemeinde wohnen 117 Wahlberechtigte (Vollendetes 20. Lebensjahr), von denen sechs mit „Nein“ und 117 mit „Ja“ stimmen. Sechs auswärtige Wähler wählten durch Stimmschein. Anläßlich des überwältigenden Wahlerfolges wird Flaggenhissung vom 10. – 13. April angeordnet.

Das Sudetenland kehrt heim. Die Tschechei wird deutsches Protektorat.

In banger Erwartung erlebt unsere Gemeinde die letzten Tage des Monats September. Ein neuer Weltkrieg scheint vor der Tür zu stehen! Wohin man auch kommt, überall herrscht eine schwüle, jedoch ernste und zuversichtliche Stimmung. Jedem ist bewußt: Die deutschen Truppen werden marschieren, um die bedrängten Brüder zu erlösen, um ein uns angetanes Unrecht wieder gutzumachen. Reservisten sind auf unbestimmte Zeit zu Übungen eingezogen, die Gemeinde stellt 15 Pferde mit mehreren Wagen, die älteren Bauern: Heinrich Schnack, Johs. und Heinrich Harbeck, Hugo Schwartzkopff und Hinrich Schuldt nach Neumünster zu den einzelnen Truppenteilen zu befördern. Der 29. September, der „Tag von München“, rettet den Frieden! Am 1. Oktober rücken die deutschen Truppen, darunter einige ehemalige Schüler: die Unteroffiziere und Wachtmeister Kurt Mohr, Walter Behnke, Hans und Ernst Kock, außerdem die Gefreiten Ernst Harbeck und Otto Schnack – als Angehörige der 20. motorisierten Division – unter dem Jubel der befreiten Bevölkerung über die Grenze.

[10] „Am 3.10.1938 hielten wir unseren Einzug ins Sudetenland und haben nunmehr unser erstes Quartier (Bunaburg, Tetschen. Bodenbach) bezogen. Ihr könnt Euch keine Vorstellung machen, welche Begeisterung hier herrscht und mit welchem Jubel wir empfangen wurden! Ich kann es nicht verstehen, daß dies nunmehr befreite Gebiet, in dem nur Deutsche wohnen, nicht zu Deutschland gehören soll! Als wir einmarschierten, wurden wir von einem Blumenmeer überflutet, die Straßen bildeten einen Blumenteppich! Die Begeisterung der Bevölkerung, dazu die wunderbare Landschaft, kann ich nicht mit Worten schildern u.s.w.“, so schreibt der Unteroffizier Mohr, mein Sohn, über dieses unvergeßliche Ereignis.

Um die Not der befreiten Brüder zu lindern, finden durch die N.S.V. Sammlungen in unserer Ortsgruppe statt, die nie dagewesene Resultate zeigen. Durch diese Spenden scheint das deutsche Volk dem Führer eine kleine Dankesschuld abtragen zu wollen.

Da die politische Spannung nicht nachläßt, wird die N.S.V. im Dezember 1938 beauftragt, alle Bewohner der Gemeinde zwecks Beschaffung von Gasmasken zu erfassen. Nach der Haushalts-Statistik vom 31. Dezember 1938 zählt unsere Gemeinde: 38 Hausstände mit 99 männlichen und 93 weiblichen Personen, die sich wie folgt nach Altersstufen verteilen:

männl.: bis 6 Jahre – 11 Personen; 6-18 Jahre – 24 Pers.; 18-45 Jahre – 40 Pers.; über 45 Jahre – 22 Personen.

weibl.: bis 6 Jahre – 13 Personen; 6-18 Jahre – 20 Pers.; 18-45 Jahre – 39 Pers.; über 45 Jahre – 19 Personen.

Der Blitzkrieg gegen Polen.

Im Laufe des Sommers 1939 – die Tschechei ist am 1.3.1939 nach Besetzung durch deutsche Truppen „Protektorat des Deutschen Reiches“ geworden – nimmt die Unterdrückung der Volksdeutschen in Polen von Tag zu Tag zu. Deutsche Geschäfte werden geschlossen, furchtbare Qualen hat die deutsche Bevölkerung zu erdulden, ein Flüchtlingsstrom setzt sich über die Reichsgrenze in Bewegung. Diesen Zuständen kann die deutsche Reichsregierung nicht länger untätig zusehen. Seite 265.

Auch an unserer Gemeinde gehen die Kriegsereignisse nicht spurlos vorüber. Trotz der Kriegserklärung der Großmächte Frankreich und England und der drohenden Luftangriffe werden keine Gasmasken an die Bevölkerung verteilt, doch wird eine sofortige allgemeine Verdunkelung angeordnet, die seitens der Bewohner strenge befolgt wird. An geschützt gelegenen Stellen unseres Dorfes werden Luftschutzgräben ausgeworfen, in denen die Einwohner bei Fliegerangriffen Zuflucht finden können. Der Schulbetrieb wird auf Anordnung wegen der dringenden Erntearbeiten bis auf weiteres geschlossen. Bereits Ende August hat die Gemeinde der Militärbehörde neun Pferde [11] und sechs Bauwagen zur Verfügung zu stellen. Für Pferde werden 900 – 1.400 RM, für Wagen 500 – 600 RM vergütet. Eine allgemeine Mobilmachung, die man erwartete, erfolgte nicht, vielmehr werden die Wehrpflichtigen nach und nach zu ihren Truppenteilen einberufen: Otto Schnack, Hans Studt, Ernst Studt – Brüder -, Hugo Steenbock, Johannes Lohse, Erhard Plambeck, Sahling – Knecht bei Johs. Harbeck -, Kaim – bei Gebr. Schnack – und Hans Blunck. Ernst Harbeck zieht ebenfalls mit seinem Truppenteil gen Osten und ebenso die Längerdienenden: Kurt Mohr, Walter Behnke, Heinrich Behnke, Hans Kock, Heinrich Kock, Ernst Kock (drei Brüder), Ernst Kröger, Hinrich Kröger, Wilh. Kröger (Brüder).

Um eine gerechte Verteilung der Lebensmittel und Kleidung herbeizuführen, wird das Kartensystem eingeführt. Die Zuteilung ist nicht zu reichlich, doch immerhin hinreichend. Jeder Volksgenosse erklärt sich gerne mit diesem fürsorglichen Eingriff der Regierung einverstanden; denn mancher hat die trostlose Zeit des Weltkrieges in Erinnerung, in der stets sämtliche Maßnahmen zu spät kamen. Jeder ist erbost auf England, das dieses Blutvergießen verschuldet hat.

Täglich überfliegen deutsche Flugzeuge unser Dorf, oft in Ketten, zuweilen sogar in ganzen Geschwadern. Feindliche Flieger kommen zuweilen während der Nacht, um Flugblätter aus schwindelnder Höhe abzuwerfen. Auf die Bevölkerung, die fest von der gerechten Sache des Führers überzeugt ist, kann der lächerliche Inhalt dieser Zettel keinen Einfluß ausüben. Jeder geht seiner Arbeit nach und tut mehr denn je seine Pflicht und Schuldigkeit. Erwähnen muß ich den Einsatz unserer Jugend, die bei der Ernte und insbesondere bei Einbringung der Hackfrüchte Vorbildliches geleistet hat. Unter der Bevölkerung herrscht nicht die äußere Begeisterung wie bei Ausbruch des Weltkrieges 1914, vielmehr geht jeder still und ernst seiner Arbeit nach – doch im Ganzen ruht das volle Vertrauen zum Führer und der Glaube an den Sieg! „Siegen kann nur einer, und das sind wir!“

Die Dankbarkeit der Bevölkerung kommt durch außergewöhnliche Geldspenden zum Winterhilfswerk 1939/40 zum Ausdruck. 106 Konservendosen, gefüllt mit Obst und Gemüse, 40 gefüllte Einpfunddosen mit Fleisch und Wurst und 35 Pfund Backobst werden der Kreisamtsleitung Segeberg für Kriegslazarette zur Verfügung gestellt.

Eine Kleidersammlung, die im Vorjahr erfolgreich durchgeführt wurde, kann nicht abgehalten werden, da jeder auf die knappe Zuteilung seiner Kleiderkarte angewiesen ist und seine abgetragene Kleidung daher nicht entbehren kann. Mit Einwilligung des Bürgermeisters werden auf Veranlassung der Kreisleitung der N.S.D.A.P. den Lazaretten aus der Schülerbibliothek die Bücher zur Verfügung gestellt.

[12] Stündlich laufen nun Siegesmeldungen ein, die mit stiller Freude und inniger Begeisterung vom Volke aufgenommen werden. Jeder, aber ganz besonders die Jugend, ist stolz auf den heldenmütigen Einsatz der deutschen Flieger-, Panzer- und motorisierten Truppen, unter denen auch Söhne unserer Gemeinde kämpfen. Mit Abscheu vernehmen wir die Greueltaten und Morde, die die Polen an Volksdeutschen begangen und dadurch bewiesen haben, daß der Staat Polen keine Existenzberechtigung unter den zivilisierten Völkern beanspruchen kann.

Allgemeine Freude und Genugtuung herrscht über den Abschluß des Abkommens mit Rußland. Keiner kann diesen außenpolitischen Erfolg der Regierung fassen – verstehen und begrüßen tut ihn jeder!

In kaum drei Wochen ist der Blitzkrieg in Polen beendet. Vor allen Häusern flattern acht Tage lang die Siegesfahnen. Daß dieser Krieg auf unserer Seite so geringe Opfer gefordert hat, ist kaum zu verstehen. Aus unserem Dorfe ist trotz der starken Beteiligung keiner gefallen noch verwundet. Bereits Mitte Oktober sind unsere Polenkrieger in der Heimat auf Urlaub und berichten von ihren Erlebnissen. (S. 265 – 269.)

„Ich hatt‘ einen Kameraden!“

Die Angehörigen der Gemeinde waren überglücklich, daß der uns aufgezwungene Krieg bisher keine Opfer aus unserem Dorfe forderte. Da überraschte uns alle die traurige Nachricht, daß durch einen schweren Unglücksfall am 31.3.1940 der Unteroffizier Otto Schnack, geb. 18.12.1913, jüngster Sohn des Erbhofbauern Heinrich Schnack, den Reitertod gefunden hatte. Er war stets ein guter Kamerad, ein schneidiger und vorbildlicher Soldat und ein langjähriger Kämpfer der Bewegung. Nachdem die Leiche von Verden a./A. überführt worden war, fand sie auf dem Friedhof Bad Bramstedt, auf dem Erbbegräbnis der Ahnen, die letzte Ruhestätte.

Wohl selten hat unsere Gemeinde eine solche Trauerfeier erlebt! Nach kurzen, packenden Abschiedsworten des Pastors Redecke aus Stellau im Elternhaus bewegt sich der Leichenzug aus dem Dorfe. Der Sarg, geschmückt mit der Reichskriegsflagge und dem Stahlhelm, steht auf dem einfachen, mit frischem Tannengrün behangenen Bauernwagen, der von den Lieblingspferden des Dahingeschiedenen bespannt ist. Auf den vielen beschleiften Kränzen liest man die letzten Grüße des Reitersturmes in Kellinghusen, der N.S.D.A.P. [13] der Ortsgruppe Föhrden Barl, der Eltern und Geschwister und seiner nahen Anverwandten. Dem Leichenzug voran marschiert die Freiwillige Feuerwehr, zu beiden Seiten des Sarges schreiten die Träger: sechs Kameraden des Reitersturmes – zur Hälfte in feldgrau – , und hinter dem Sarge folgen die schwergeprüften Eltern, eine Abordnung des Truppenteils mit zwei riesigen Kränzen, und viele Freunde, Verwandte und Bekannte geben dem Toten bis zum Ausgang des Dorfes das letzte Geleit.

Die eigentliche Leichenparade findet in Bad Bramstedt von der Kirche aus statt. Vor der Kirche haben eine 36 Mann starke Musikkapelle, eine Abordnung des bramstedter Kyffhäuserbundes, Vertreter der Amtsfeuerwehr und Amtsbezirkes Weddelbrook, des Reitersturmes Kellinghusen, der S.A. und der N.S.D.A.P. u.a. Aufstellung genommen. Nachdem die Leiche die Kirche verlassen hat, senken sich die Fahnen und dumpf und feierlich setzt die Trauermusik ein. Zum Friedhof bewegt sich ein Trauerzug, wie ihn bisher nur wenige gesehen haben. Durch ein Spalier wird der Sarg zur Gruft getragen und unter den Klängen des Liedes vom „guten Kameraden“ der heimatlichen Erde übergeben. Drei Salven krachen über das Grab! Darauf legen die Formationen ihre Kränze nieder. Hauptsturmführer Nickel, Bad Bramstedt, spricht zu Herzen gehende Abschiedsworte und schildert den Verstorbenen als guten Kameraden, als vorbildlichen Reiter und Kämpfer für Führer, Volk und Vaterland. Wir werden den teuren Toten, der nunmehr in die Reihen Horst Wessels eingetreten ist, nie vergessen! Noch lange verweilen wir in stiller Andacht am Grabe des allzu früh Dahingerafften.

Die Jugend unseres Dorfes verliert in dem Verstorbenen, der noch vor wenigen Jahren mein Schüler war und später als Freiwilliger im Reiterregiment in Schleswig und Parchim diente, ihren Reitlehrer, die Eltern ihren guten Sohn, der in Kürze den Erbhof übernehmen sollte, die Partei ihren Mitkämpfer, die Feuerwehr und Wehrmacht einen guten Kameraden und mein Sohn seinen besten Freund!

Wir werden Dich, mein lieber Otto Schnack, nie vergessen und stets in Ehren halten!

Der Kriegswinter 1939/40 gehört wohl zu den härtesten seit vielen Jahren, und jeder, der diese Kälte miterlebt hat, wird diese furchtbaren Wintermonate nicht vergessen! Wohl liegen unsere tapferen Soldaten in ihren Winterquartieren oder in den geschützten Bunkern des Westwalles. Die Bevölkerung, die ihre Soldaten wie ihre Kinder betreut, teilt alles mit ihnen: Freud und Leid. Urlauber erzählen so gerne von der wirklichen Volksgemeinschaft, die zwischen ihnen und ihren Quartiergebern herrscht und wie sie das Weihnachtsfest gemeinsam fristen. [14] Aber auch die Heimat gedenkt in Liebe und Dankbarkeit ihrer Soldaten. Die Post ist kaum in der Lage, die undenkbar vielen Pakete zu befördern. Der Gau, die Ortsgruppe der N.S.D.A.P., die Frauenschaft, die Freiwillige Feuerwehr, die Spar- und Darlehnskasse senden Liebesgabenpakete mit herzlichen Weihnachtsgrüßen aus der Heimat. Die vielen Dankschreiben legen Zeugnis ab von der regen Verbundenheit zwischen Front und Dorfgemeinschaft!

Der Frost richtet große Schäden an: Die Wintersaat friert teilweise aus, in den Großstädten tritt ein Mangel an Kartoffeln ein, denn die Mieten dürfen wegen der Kälte nicht geöffnet werden, die Wasserstraßen sind monatelang zugefroren und die Eisenbahn ist nicht in der Lage, den Verkehr zu bewältigen, viele Heizungen und Wasserleitungen sind beschädigt und können erst nach Wochen repariert werden, das Wild leidet schreckliche Not; denn der Schnee liegt wochenlang 1/2 m hoch, die Bramau ist drei Monate lang zugefroren, worunter die Wasservögel, die zu Tausenden zu uns gekommen sind, schwer zu leiden haben, die Tauben kommen in die Gärten, um von dem Kohl zu picken.

In vielen Haushaltungen geht die Feurung auf die Neige. Die meisten Schulen werden aus Mangel an Feurung geschlossen. Ich habe die Kinder wochenlang in meiner Wohnung unterrichtet. Erst Mitte März tritt Tauwetter ein und die ganze Menschheit atmet auf!

8.11. Um eine gerechte Verteilung der Lebensmittel und Kleidung für jeden Volksgenossen sicherzustellen, wird von der Regierung sofort das sogenannte Kartensystem eingeführt. Mit großer Sorgfalt werden die Karten monatlich vom Bürgermeister an die Bevölkerung ausgegeben. Jeder Volksgenosse kann auf seinen Karten wöchentlich beziehen ca.: 500 g Fleisch, 250 g Fett, 2000 g Brot, 325 g Zucker und monatlich werden geringe, doch ausreichende Mengen an Reis, Grütze, Kaffee, Tee und dergleichen verteilt. Schwerarbeiter erhalten Zusatzkarten und Reisende und Urlauber beziehen ihre Lebensmittel auf Reisemarken. Einen kleinen Vorteil hat der Gartenbesitzer und insbesondere der Selbstversorger, der nach Einholung einer Schlachtkarte oder eines Mahlscheines und dergleichen sich aus seinen Vorräten versorgt. Die Milch wird auf der Meierei restlos verbuttert, und an die Bevölkerung darf nur „abgerahmte Vollmilch“ abgegeben werden. Eine Ausnahme machen Kranke und kleine Kinder, denen auf Milchkarten Vollmilch verabfolgt werden darf.

[15] Die Regierung hat den jetzigen Krieg kommen sehen und daher die Volksernährung rechtzeitig sichergestellt. Sämtliche leerstehende Läger, Schweineställe und Speicher wurden bereits vor drei bis vier Jahren zwecks Einlagerung von Getreide und Mais beschlagnahmt. In unserer Gemeinde lagerten in den Schweineställen der Bauern Albert Feil und Johannes Kröger größere Roggen- und Maisvorräte.

Kleidung wird einzig auf Kleiderkarte verabfolgt. Diese weist 150 Punkte auf und jedes Kleidungsstück hat einen bestimmten Punktwert: Anzug 80, Schürze 12, Hemd 20, Hose 28, Weste 10, Winterjoppe 60, Wintermantel 120 Punkte u.s.w. Schuhe, Bett- und Tischwäsche werden einzig auf Bezugsscheine, die beim Bürgermeister anzufordern sind, abgegeben. Kinderreiche Familien und landwirtschaftliche Arbeiter werden bei der Ausgabe von Bezugsscheinen von Stiefeln und Schuhen bevorzugt behandelt.

Um den feindlichen Fliegern die Orientierung zu erschweren,wird eine allgemeine Verdunkelung von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang angeordnet. Die Durchführung stößt anfänglich auf große Schwierigkeiten, da die Bevölkerung sie für lächerlich hält. Nach Abhaltung von Kursen, Belehrung durch die Presse und nach Einflug feindlicher Flieger gelangt die Bevölkerung schnell zur Einsicht. In jedem Hause wird eine Hausfeuerwehr gegründet. Auf dem Boden stehen ein Kasten mit Sand, eine Patsche, eine Schaufel und eine Tonne mit Wasser bereit, um abgeworfene feindliche Brandbomben sofort bekämpfen zu können. Die H.J. wird, da viele Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr zum Heeresdienst einberufen sind, im Feuerlöschwesen ausgebildet.

Nach der Niederwerfung Frankreichs nehmen die feindlichen Flieger-Großangriffe auf die deutschen Großstädte und Rüstungsbetriebe von Woche zu Woche an Heftigkeit zu und des Abends hört man im Süden, Norden und Westen das Donnern der „Flak“ und sieht man das Aufblitzen und Krepieren der Geschosse. Nicht selten wird die ganze Gegend durch Raketen, die durch Fallschirme etwa zehn Minuten getragen werden, taghell beleuchtet, um einen sicheren Bombenabwurf zu gewährleisten. Auf Bauerngehöfte, Strohmieten, Tannenwälder u.s.w. werden nicht selten Brandplättchen abgeworfen, die bisher jedoch nur geringen Schaden anrichteten. In der Nacht patrouilliert im Dorfe eine Nachtwache von zwei Mann, die die Verdunkelung zu prüfen und die feindlichen Flieger zu beobachten hat. Um den Schulkindern bei einem unerwarteten Fliegerangriff Schutz zu gewähren, werden auf dem Schulhof Laufgräben ausgehoben. s. S. 270.

[16] Wie an der Front der Soldat, so tut in der Heimat jeder Volksgenosse seine Pflicht und Schuldigkeit. Pflug und Schwert arbeiten Hand in Hand. Der Soldat schützt die Heimat vor Verwüstungen und schenkte uns den deutschen Siedlungs- und Wirtschaftsraum, der für das übervölkerte Vaterland eine dringende Notwendigkeit ist. Der deutsche Bauer sorgt und schafft von morgens früh bis abends spät, um die deutsche Volksernährung sicherzustellen. Es mangelt hier und da an Arbeitskräften, an Pferden u.s.w., doch da der eiserne Wille vorhanden ist, werden sämtliche Schwierigkeiten restlos überwunden. Volksdeutsche aus Jugoslawien, die sich dort vor etwa 150 Jahren ansiedelten, finden in unserer Gemeinde Arbeit, und ebenso stellt das uns befreundete Ungarn Arbeitskräfte zur Verfügung. Die größeren Schulkinder werden zur Arbeit herangezogen und haben durch ihren Fleiß ebenfalls dazu beigetragen, daß der Acker bestellt und die Ernte geborgen worden ist. Nach der Niederwerfung Polens vermittelt das Arbeitsamt arbeitslose Volksdeutsche aus dem Industriegebiet, mit denen die Arbeitgeber jedoch trübe Erfahrungen machen. Die 20 in unserer Gemeinde untergebrachten französischen Kriegsgefangenen gelten dagegen als willige und fleißige Arbeiter.

Zur Aufrüstung und Fortführung des Krieges sind ungeheure Mengen von Rohstoffen erforderlich. Daher wird eine laufende Sammlung von Altmaterial durch die Schuljugend, die H.J. und S.A. angeordnet. Undenkbare Mengen von Alteisen, Lumpen, Papier u.s.w. werden zusammengetragen und der Produktion wieder zugeführt. Zum Geburtstag des Führers findet eine freiwillige Abgabe von Geräten und Schmucksachen aus Kupfer, Bronze, Nickel, Blei und Zinn statt. In unserer kleinen Gemeinde werden ca. 80 kg beim Ortsgruppenleiter Blunck zwecks Weiterleitung eingeliefert. Alte Messing- und Kupferkannen, stark versilberte wertvolle Hochzeitsgeschenke, viele alte Kupfer- und Nickelmünzen werden dem Vaterlande geopfert.

Da unsere Heimat zur gefährdeten Zone gehört, wurden auf Anordnung Hermann Görings sämtliche Schulen am 12. Juli b.a.w. geschlossen und die Sommerferien bis Mitte September verlängert. Der Lehrer und auch die größeren Schulkinder wurden in der Landwirtschaft als Erntehelfer eingesetzt.

Um das Interesse der Schuljugend für die Fliegerei zu fördern, soll in sämtlichen Schulen der Flugzeug-Modellbau betrieben werden. Für die Lehrer wurde daher ein 5-tägiger Kursus in Bad Bramstedt abgehalten, an dem auch Lehrer Mohr [17]teilnahm.

Im Dezember 1940 wird das „alte Schulhaus“ von dem Jagdaufseher Strohbeen an Frau Steinberg für 5.500 RM verkauft.

Zum Weihnachtsfeste 1940 werden – wie in den Vorjahren – die eingezogenen Soldaten mit vielen Paketen aus der Heimat beschert, u.a. sendet auch die N.S.D.A.P. der Ortsgruppe ein schönes Weihnachtspaket, dem ein Brief, unterzeichnet vom Kreisleiter Stiehr, Ortsgruppenleiter Blunck und Ortsgruppenamtsleiter der N.S.V. Mohr beigelegt ist. In dem Schreiben kommt der Dank der Heimat und ihre enge Verbundenheit mit der Front zum Ausdruck. Vielen Feldgrauen ist es vergönnt, das Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben zu verleben. Überall in den Garnisonen, an der Front und im besetzten Gebiet werden Feiern abgehalten. Der Führer, Rudolf Heß und der Oberbefehlshaber des Heeres Brauchitsch verleben das Fest der Liebe bei ihren Soldaten an der Front.

Weihnachten 1940 sind zum Heeresdienst eingezogen:

Soldat Ernst Studt, Feldpost N. 18327a

" Herbert Böttcher, " 35771

" Heinrich Fengler, " 27008

" Hugo Blunck, " 15935

" Josef Wiebela, " 18230

" Claus Thies, " 082496

Obergefreiter Hans Blunck, " 10114

" Ernst Harbeck, " 11845B

" Ernst Sahling, Nachr.d. Westerland.

" Wilh. Kröger , " 14519

Luftgau Postamt Hbg. I.

Schütze Fritz Fölster, " 05478C

" Johs. Rühmann, " 05478C

" Johs. Kröger, " 05478C

Oberwachtmeister Kurt Mohr, 2. Ers.Batt.A.R. 20 Itzehoe

Wachtmeister Walther Behnke, " 14334

Unteroffizier Ernst Kröger, " 19678

Spn. Heinr. Rühmann. Neumünster

Beschlagschmied Hinrich Kröger, Feld.P. 17917B

Wachtmeister Ernst Kock, 2. Ers.B. A.R. 75 Eberswalde.

Reiter Artur Johannsen, Reiter Reg. 13 Lüneburg

" Hans Karstens, " " " "

Soldat Hans Fölster, FeldP. 18332

Matrose Ernst Fölster, " 33228.

D.R.Kr.Schwester Erna Schnack, " 09407.

Oberwachtmeister Hans Kock,

" Heinr. Kock,

Oberfeldwebel Heinrich Behnke,

Unteroffizier Willi Behnke.

Bem. Ferner waren eingezogen: Hugo Steenbock, Johannes Lohse, Hans Studt und Erhard Plambeck, die jedoch im Laufe des Jahres wegen Erreichung der Altersgrenze aus dem Heeresdienst entlassen wurden.

[18] Rückblick auf die militärische und politische Lage zur Jahreswende 1940/41.

Mit Stolz und engem Interesse verfolgte die Jugend und mit ihr die ganze Bevölkerung unserer Gemeinde die Kriegsereignisse des verflossenen Jahres, die einzig in der Geschichte dastehen. Noch im Frühjahr stand die gesammelte Kraft der deutschen Wehrmacht in und hinter dem Westwall und harrte von Woche zu Woche ungestümer des Befehls zum Angriff.

In der Nacht 8./9. April d.J. fuhren während der ganzen Nacht und am nächsten Morgen motorisierte Truppen durch unser Dorf und in aller Frühe und während der folgenden Tage donnerten hunderte von schwerbeladenen Flugzeugen über unsere Gegend gen Norden. Um zehn Uhr erfuhren wir dann, daß Dänemark und Norwegen von deutschen Truppen besetzt worden seien. Dieses kühne Unternehmen setzte die ganze Welt in Staunen und Verwunderung. Die Genialität der Führung entsprach der Tapferkeit und Widerstandskraft der Truppen und ihrer Befehlshaber. Freilich wären diese Erfolge nicht denkbar gewesen ohne ein Höchstmaß von Sorgfalt bei der Planung und Vorbereitung, sowie ohne den beispiellosen Einsatz der Heimat. Deutsches Soldatentum bewährt sich im Heldenkampf der „Blücher“ wie vor Narvik, Namsos und Andalsnes.

Und dann begann am 10. Mai der Kampf im Westen. Was unsere Truppen an dieser Front leisteten, war fast dazu angetan, den Ruhm unserer Kämpfer im Norden in den Schatten zu stellen. Die Armeen Hollands und Belgiens werden in wenigen Tagen zur Kapitulation gezwungen, das britische Expeditionskorps in überstürzter Flucht unter Zurücklassung der gesamten Waffen und Geräte über den Kanal geworfen, die französische Armee wird in einem unerhörten Siegeslauf vollständig aufgerieben und die für uneinnehmbar gehaltene Maginotlinie durchbrochen. Der vor kurzem noch stärksten Militärmacht Europas bleibt kein anderer Ausweg, als um Waffenstillstand zu bitten.

Seitdem hat die deutsche Wehrmacht vom Nordkap bis zur Pyrenäengrenze eine Front bezogen, die allein dem Entscheidungskampf gegen den letzten Gegner, England, dient. Aus dieser Front heraus fallen die Schläge zur See und in der Luft, greifen wir England an, das noch nie in seiner Geschichte so hart bedrängt worden ist.

Währenddessen hat Deutschland unter seinem genialen Führer Adolf Hitler seine militärischen Erfolge durch eine starke politische Aktivität ergänzt. Das deutsche Volk hat in diesem Jahre ein entscheidendes Stück auf dem Wege des Sieges hinter sich gebracht. Die englischen Trabanten in Europa sind – ausgenommen Griechenland – ausgeschaltet. Der Entscheidungskampf um das [19] englische Mutterland hat sich zur See und in der Luft entscheidend zum Nachteil Englands gewandt. Die Schiffsverluste wachsen von Woche zu Woche. Die kriegswirtschaftlich unentbehrliche Produktion der englischen Industrie schmilzt im raschen Tempo zusammen.

Die innige Verbundenheit zwischen Volk und Führer zeigt sich ganz besonders in den Opfern, die jeder Volksgenosse durch freiwillige Spenden zum Winterhilfswerk und nationalsozialistischer Volkswohlfahrt auf sich nimmt. Die Höhe der Opfer steigt von Jahr zu Jahr und erreicht während des Krieges ihren Höhepunkt. Bis zur Einführung des Kartensystems werden außer der Geld- auch noch bedeutende Sachspenden (Spenden der Landwirtschaft, Pfund- und Kleidersammlung) aufgebracht. Diese bestehen z.B. im Winter 1936/37 in 78 Zentnern Kartoffeln, 35,5 Zentnern Roggen, 24 kg Mehl, 41 kg Kolonialwaren, 6,5 kg Zucker, 13 kg Hülsenfrüchten, 13 kg Fleisch und geräucherte Wurst, 40 Konserven Fleisch, 100 Konserven Gemüse und Obst u.s.w., dazu viele abgetragene, gut erhaltene Kleidungsstücke, die restlos der Kriegsamtsleitung Segeberg zwecks Behebung des Elends in den Notstandsgebieten übersandt wurden.

GeldspendenJahr W.H.W. N.S.V. D.R.Kreuz

RM Pf RM Pf RM Pf

1934/35 570 12 104 89

1935/36 470 30 109 08

1936/37 344 20 80 57

1937/38 537 40 60 68

1938/39 663 47 145 19

1939/40 1.174 20 167 42 894 10

1940/41 2.076 39 1.112 30

[20] Der Gemeindeetat des Jahres 1940/41 beläuft sich in Einnahme und Ausgabe auf 10.560 RM. In dieser Summe ist die Kriegssteuer der Gemeinde, die 1939 noch 2.025 RM betrug und für 1940 auf 1.100 RM ermäßigt wurde, enthalten.

Wie im Vorjahre, haben auch in diesem Jahre die Bauern unserer Gemeinde Naturalien an die Heeresverwaltung zu liefern. Nach Angabe des Bürgermeisters Feil betragen diese: 414 Zentner Hafer, 200 Zentner Stroh und 320 Zentner Heu. Da die Haferernte im Herbst 1940 äußerst schlecht war – Trockenheit – werden die Bauern kaum in der Lage sein, die Hafermengen zu liefern.

Um Kinderreiche Mütter zu ehren, stiftete der Führer das „Mütterehrenkreuz“, das in drei Stufen – Gold, Silber und Bronze – verliehen wird. Folgende Mütter werden seit 1938 mit dem Ehrenkreuz ausgezeichnet:

Gold Dora Fölster, Ehefrau d. verstorbenen Kätners Markus Fölster,

m. Ida Studt, " " Erbhofbauern Johannes Studt,

Kr. Helene Kröger, " " " Johannes Kröger,

Maria Blunck, " " Arbeiters Wilhelm Blunck,

Silber Dora Fölster, " " Kätners Rudolf Fölster,

m. Helene Studt, " " Rentners Markus Studt, gest. 1925,

Kr. Maria Steenbock, " " verst.Gastw. Peter Steenbock,gest.1939,

Martha Behnke, " " Wegewärters Johannes Behnke,

Anna Johannsen, " " verst.Landmannes Wilhelm Kock, 4 S, 1 T,

verw. Kock, zweite Ehe mit Erbhofbauer

August Johannsen, 1 S.

Bronze Dora Blunck, " " Landmannes (gest.1914) Johannes Schnack,

m. 4 T,verw.Schnack, zweite Ehe Erbhofbauer

Kr. Gustav Blunck, Ehe kinderlos.

Anne Rohwedder, Ehefr. " Landwirtes Rohwedder aus Pofeld, 4 K,

Auguste Tonder, " " Erbhofbauern Hinrich Tonder, 5 K,

Alma Karstens, " " " Johannes Karstens, 4 K

Ida Feil, " " " Albert Feil, 4 K,

Helene Rühmann, " " " Hans Rühmann, 4 K,

Alma Thies, " " verst. Landwirtes Hermann Thies, 4 K,

Anne Schnack, " " Erbhofbauern Heinrich Schnack, 4 K,

[21] Elise Harbeck, " " Erbhofbauern Heinrich Harbeck, 4 K,

Frida Feil, " " verst. Landwirtes Wilhelm Rühmann,4 K,

verw. Rühmann, zweite Ehe " Karl Feil,

Ehe kinderlos.

Unsere nicht so waldreiche Gemarkung hatte nach der Machtübernahme im Jahre 1933 noch etwa 30 ha Wälder, die der Nachwelt restlos erhalten bleiben sollen. Sie sind unter Aufsicht des Staates gestellt und müssen auf Anordnung der Forstverwaltung von den Besitzern gehegt und gepflegt werden. Die Waldbesitzer unserer Gemeinde sind angewiesen und verpflichtet, im Laufe des Winters 1940/41 100 Festmeter Holz zu schlagen und der Volkswirtschaft zuzuführen.

Auf der Zuchtviehauktion in Neumünster kaufte die Stierhaltungsgenossenschaft zu Föhrden Barl einen wertvollen, gekörten, einjährigen rotbunten Zuchtbullen für 1.500 RM. Der beste Zuchtbulle erzielte auf der Auktion einen Preis von 9.000 RM (1. November 1940).

[Es folgt eingeschoben die Abschrift einer Schülerin:]

Der Kriegswinter 1940/41 war annähernd so hart wie der des Vorjahres. Der Frost setzte bereits Mitte Dezember ein. Die Kälte nahm von Woche zu Woche zu und erreichte ihren Höhepunkte Mitte Januar. Nicht selten zeigte das Thermometer einen Tiefstand von 20°deg; unter Null.

Mitte Januar wurde die Erde alsdann in eine 30-50 cm hohe Schneedecke eingehüllt, deren obere Schicht sich nach eintägigem Tauwetter recht bald in eine zwei cm dicke Eisschicht verwandelte. Entsetzlich hatte das Wild, das [22] nirgends Nahrung finden konnte, zu leiden. Die Fasanen suchten die von den Jägern im Herbste errichteten Futterhütten auf. Die Rebhühner, Tauben und Hasen stellten sich zahlreich in den Gärten ein, um am Grünkohl ihren Hunger zu stillen. Manches Stück Rehwild fand in der bitteren Kälte den Tod. Am 8. Februar trat dann plötzlich Tauwetter ein, und die ganze Natur atmete auf.

Eine schwere Heimsuchung

Die Temperatur war so milde, daß der Schnee in wenigen Stunden geschmolzen war. Ungeheure Wassermassen strömten der Au zu, so daß sich das Wiesental in kurzer Zeit in ein wogendes Meer verwandelte, aus dem hier und da ein Busch oder Pfahl herausragte.

In der Nacht vom 9./10. Februar werden die Anwohner der Bramau durch ein mächtiges Dröhnen und Krachen geweckt. Auf der Au und im Wiesental herrscht ein schrecklicher Eisgang. Große dicke Eisschollen prallen mit donnerartigem Getöse gegen die Pfeiler der Brücke.

Ich begebe mich mit den Kindern an Ort und Stelle, um diesem grausigen Schauspiel beizuwohnen. Das Wasser steigt von Minute zu Minute, so daß die Eisschollen recht bald kaum noch Platz haben, unter der Brücke hindurchzugleiten. Mit allen Mitteln versuchte man zu verhindern, daß die Schollen sich festsetzen oder aufrichten und so den Wassserlauf versperren. Immer höher steigt das Wasser und bespült bereits an einzelnen Stellen die Chaussee. Die Strömung und auch der Eisgang nehmen dauernd zu. Die Schotten der Schleuse, Einfriedigungspfähle, Latten und Bretter [23] werden von den Wassermassen stromabwärts fortgeführt. Schon stoßen die Eisschollen gegen die eisernen Träger der Brücke. Durch den dauernden Anprall der Eisschollen muß sich einer der mächtigen, in Zement gemauerten Pfeiler der Brücke, dessen Gewicht auf 40.000 kg geschätzt wird, gelöst haben und wird von den Eismassen fortgerissen. Damit ist die größte Gefahr beseitigt, denn nunmehr hat das Wasser freien Lauf.

Nach 24-stündigem Eisgang beginnt der Wasserstand zu sinken.

Schreckliche Verheerungen hat der Eisgang in Wrist-Stellau angerichtet. Ich begebe mich an Ort und Stelle, um mir dieses nie erlebte Schauspiel anzusehen. Schon der Eisgang im Wiesental bietet einen schaurigen Anblick. Das Wasser plätschert an der Kurve am Eingang von Wrist bereits am Chausseerande. Die tieferliegenden Häuser, in die das Wasser bereits eingedrungen ist, müssen geräumt werden. Die Bauern hatten es im Herbste versäumt, die durch den Deich führenden Furten („Stöps“) mit Sand zu dichten, und so sind die Wassermassen nach Wrist hineingeströmt. Die Bramaubrücke wird dauernd von den mächtigen Eisschollen bedroht. Das Militär, das in der Gemeinde einquartiert ist, und die Feuerwehr sind bei den Rettungsarbeiten eingesetzt. Die vielen Fuhrwerke können kaum soviel Sand herbeischaffen, um die schadhaften Stellen im Deiche zu dichten. Bei dem Bauern Jaswick strömen ungeheure Wassermassen durch die Einfahrt zur Au, und in wenigen Stunden hat sich der östliche Teil der Gemarkung Stellau bis zur Chaussee Stellau-Bokel [24] mit Wassermassen gefüllt. In den Häusern am Deich steigt das Wasser von Stunde zu Stunde. Menschen und Tiere werden durch eine starke Zugmaschine des Militärs in Sicherheit gebracht. Das Wasser flutet im breiten Lauf bald über die Chaussee. Sollte das Wasser noch um zehn Zentimeter steigen, dann wird es unmöglich sein, eine Katastrophe zu verhindern, und ganz Wrist wird überflutet werden. Doch das Wasser hat seinen höchsten Stand erreicht, und die größte Gefahr ist vorüber! Diese Überschwemmung gehört wohl zu den größten aller Zeiten.

Die Ursache der Katastrophe ist in der Urbarmachung der Moore, den Kultivierungsarbeiten im oberen Stromgebiet der Bramau und in der Geradelegung der Wasserläufe zu suchen. (Dorfb. 13/II. 41)

Föhrden Barl, 13.II.1941 Mohr (Abschrift v. Annelise Petterson, Schülerin.)

[Es folgt wieder von W. Mohr geschriebener Text]

[25] Die Spar- und Darlehnskasse, e.G.m.u.H.

Daß die Bewohner unserer Gemeinde die schweren Zeiten der Geldentwertung und den Niedergang der deutschen Wirtschaft so glücklich überstanden haben, so daß jedem Volksgenossen seine heimatliche Scholle erhalten geblieben ist, verdanken wir neben dem Fleiß unserer Bauern, der nationalsozialistischen Gesetzgebung insbesondere unserer Spar- und Darlehnskasse. In ihrem Geld- und Warenumsatz, ihren Jahresbilanzen, den Spareinlagen und der ausgewiesenen Gewinne bzw. Verluste spiegelt sich die Wirtschaft unserer Gemeinde in den verflossenen 20 Jahren wieder.

Die Spar- und Darlehnskasse wurde am 7. November 1921 auf Wunsch einiger Einwohner unseres Dorfes durch den Verband der Schleswig-Holsteinischen Genossenschaften in Kiel ins Leben gerufen. Auf der Gründungsversammlung traten zunächst 18 Mitglieder der Genossenschaft bei: der Gastwirt Johannes Blöcker, der Lehrer Wilhelm Mohr, der Landmann Johannes Harbeck, der Gastwirt Peter Steenbock, der Rentner Markus Studt, der Händler und Landmann Heinrich Hahn, der Landmann Heinrich Schnack, der Landmann Johannes Studt, der Landmann August Johannsen, der Landmann Wilhelm Rühmann, der Landmann August Meier, der Landmann Johannes Karstens, der Kätner Karl Plambeck, der Kätner [26] Heinrich Zornig, der Landmann Gustav Blunk, der Landmann Heinrich Reimers, der Kätner Rudolf Fölster und der Landmann Markus Steffens – alle wohnhaft in Föhrden Barl.

Zum Vorsitzenden wurde Johannes Harbeck, zu seinem Stellvertreter August Johannsen, zum Geschäftsführer der Rentner Markus Studt und in den Aufsichtsrat der Lehrer Wilhelm Mohr, der Gastwirt Johannes Blöcker und der Kätner Karl Plambeck gewählt. Die Eintragung in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht in Bad Bramstedt erfolgte am 14.12.1921. Bald nach der Gründung erklärten weitere Mitglieder ihren Beitritt. Der Landmann Heinrich Harbeck, der Altenteiler Claus Harbeck, der Landmann Ernst Runge, der Landmann Wilhelm Runge, der Landmann Karl Feil, der Landmann Johannes Kröger und der Kätner Markus Fölster.

Nach Ableben des Rentners Markus Studt wurde durch die Mitgliederversammlung vom 15.5.1922 der Lehrer Wilhelm Mohr zum Geschäftsführer und für diesen der Landmann Karl Feil in den Aufsichtsrat gewählt. Wir erlebten damals die größte Geldentwertung aller Zeiten. Darüber berichtet uns Lehrer Mohr in seinem Aufsatz: „Ruhrkampf und Geldentwertung“. Die Inflation spiegelt sich besonders in der dauernden Erhöhung der Geschäftsguthaben wieder. Diese wurden bereits am 6.10.1922 auf 10.000 RM heraufgesetzt, mußten bereits am 17.11.1922 auf 100.000 RM, [27] am 14.7.1923 auf 1 Million und dann schon wieder am 22.9.1923 auf 20 Milliarden Mark erhöht werden. Die Zinsen für Guthaben in laufender Rechnung betrugen 18%, für festgelegte Gelder wurden 24% vergütet. Der Vorstand und Aufsichtsrat waren befugt, Kredite bis zu 50 bzw. 100 Milliarden Mark zu bewilligen. Ende Oktober 1923 erreichte die Geldentwertung ihren Höhepunkt. Nach Einführung der Gold- und Rentenmark erhielten wir zum 1. November 1923 stabile Zahlungsmittel. Eine Billion Papiermark wurde einer Rentenmark gleichgerechnet.

Von der Mitgliederversammlung am 19.12.1923 wurde nunmehr das Geschäftsguthaben der einzelnen Mitglieder auf 200 Rentenmark festgesetzt. Da man dem neuen Zahlungsmittel kein volles Vertrauen schenkte, wurde der Kredit in „Roggenwert“ bewilligt und zwar können durch Vorstand und Aufsichtsrat Kredite von 300 bzw. 900 Zentner „Roggenwert“ bereitgestellt werden. Die Gesamtanleihegrenze darf 4.000 Zentner „Roggenwert“ nicht überschreiten.

Am 26.11.1924 wurde zum ersten Mal die Golderöffnungsbilanz bekanntgegeben. Besitz und Schulden betrugen 37.711,01 RM. Am 26.11.1924 wird die vom Vorstand und Aufsichtsrat zu bewilligende Kreditgrenze auf 3.000 bzw. 15.000 Goldmark festgesetzt. Die Höhe des Gesamtanleihebetrages auf 80.000 Goldmark.

In treuer Pflichterfüllung waren Vorstand [28] und Aufsichtsrat bemüht, Diener der Allgemeinheit zu sein, und so genoß die Genossenschaft bei ihren Mitgliedern das größte Vertrauen. Die Umsätze im Geld- und Warengeschäft nehmen von Jahr zu Jahr zu. Der höchste Warenumsatz wurde im Jahre 1928/29 erreicht. Derselbe betrug wertmäßig 3.718.293,98 RM.

Einen argen Rückschlag erlitt die Genossenschaft im Geschäftsjahr 1930/31 durch den Brand der Mußfeld’schen Mühle in Wirst. In der Mühle lagerte ein großer Teil Futtermittel. Auch war den Gebr. Mußfeld von der Kasse ein größerer Waren- und Wechselkredit gegeben, wofür allerdings Bürgschaft geleistet war. Als die Mühle nun einem Großfeuer zum Opfer fiel, wurde das Warenlager ein Raub der Flammen. Wie sich dann herausstellte, hatte M. einen Teil der Lagerware für sich verbraucht, und so wurde die uns zustehende Versicherungssumme sehr stark gekürzt. M. stand im Verdacht, Brandstiftung begangen zu haben und geriet in Untersuchungshaft, mußte dann aber wegen mangelnder Beweise freigesprochen werden. Die Sparkasse erlitt einen direkten Schaden von 900 RM nebst Zinsen des angelegten Kapitals.

Nunmehr wurde Gustav Blunk – Gebr. Schnack mit der Vermahlung des Futtergetreides der Genossenschaft beauftragt.

[29] Im Geschäftsjahr 1933/34 hatte die Spar- und Darlehnskasse immerhin noch einen Warenumsatz von 9.073 Zentner in Futtermittel, 5.691 Zentner in Kunstdünger u.v.m.

Als infolge des Brandes der Mußfeld’schen Mühle einige zaghafte Mitglieder im Jahr 1932 ihren Austritt erklärten, mußten die im Besitze der Kasse befindlichen Goldpfandbriefe – 16.000 Goldmark – mit einem Kurs von 58,5% in die Bilanz eingetragen werden, ferner wurden die eventuell entstehenden Verluste, die durch unsichere Forderungen und im Warengeschäft erwachsen könnten, in Summa mit 7.375,30 RM eingesetzt. Diese Verluste mußten durch die vorhandenen Reserven und die Geschäftsguthaben der Mitglieder gedeckt werden. So kam es, daß die ausscheidenden Genossen ihre Geschäftsguthaben verloren. Aus dem Gewinn, der beim Verkauf der Wertpapiere erzielt wurde, konnten später die Geschäftsguthaben der treuen Mitglieder wieder aufgefüllt werden.

Infolge der schlechten Wirtschaftslage nahm die Verschuldung der Landwirtschaft dauernd zu, so daß die Genossenschaft genötigt war, einigen Mitgliedern den Kredit zu sperren, um nötigenfalls zwangsweise gegen die Schuldner vorzugehen. Da kam mit der Machtübernahme der N.S.D.A.P. der Umschwung. Um die Volksernährung sicherzustellen, wurden die überschuldeten Bauernhöfe unter staatlichen Schutz gestellt, [30] im Laufe der nächsten Jahre umgeschuldet und zu Erbhöfen erklärt. Um diese Entschuldung ohne Gefährdung der Sparkasse durchführen zu können, wurde vom Reiche eine einmalige Genossenschaftsbeihilfe in Höhe von 16.200 RM bewilligt. Im Jahre 1940 war die Umschuldung restlos durchgeführt.

Die Spar- und Darlehnskasse war seit ihrem Bestehen zu jeder Zeit bereit, aus ihren Überschüssen für gute Zwecke Gelder bereitzustellen. In einer Mitgliederversammlung am 22.9.1925 wurden dem Turnverein Föhrden Barl/Hagen Mittel zur Beschaffung von Turngeräten bewilligt. Um den Sparsinn der Jugend zu fördern, schenkte die Sparkasse jedem Sparer bei der ersten Einlage fünf RM!

Für treue Dienste wurden nach fünf- und zehnjähriger Dienstzeit bei ein und demselben Besitzer Ehrenurkunden verliehen und Geldgeschenke in Höhe von 25 bzw. 50 RM überreicht. Dadurch versuchte man, die landwirtschaftlichen Arbeiter seßhaft zu machen. Um den Sparsinn der Jugend zu fördern, wurden an die Kinder schön geformte Sparbüchsen ausgegeben, die nur durch den Geschäftsführer der Kasse geöffnet werden können. Beim Gastwirt Blöcker wird eine geeichte Viehwaage aufgestellt. Dadurch soll den Bauern die Ablieferung von Vieh erleichtert werden. Leider wird die Waage nicht genügend benützt. Zum Kindervergnügen stellte die [31] Sparkasse regelmäßig die beiden ersten Gewinne – meistens zwei Uhren mit Widmung – zur Verfügung. Um die Mitglieder mit der engeren Heimat und deren Schönheiten bekannt zu machen, wurde in jedem Jahr eine größere Autofahrt unternommen. Diese Fahrten führten uns an die Lübecker Bucht, nach Mölln, in den Sachsenwald, ins östliche Holstein, nach Büsum, in den Adolf-Hitler-Koog u.s.w. So war die Sparkasse seit ihrem Bestehen bemüht, der Allgemeinheit zu dienen und versuchte während einer Zeit, in der unser Vaterland geknebelt am Boden lag, eine wahre Volksgemeinschaft aufzurichten.

Leider fand die uneigennützige Arbeit des Vorstandes und Aufsichtsrates nicht immer den gebührenden Dank. Wegen persönlicher Meinungsverschiedenheiten, Schulfragen, Rückzahlungen von Kreditüberschreitungen und Dickköpfigkeit kam es dann und wann zu Reibereien, die den Austritt einzelner Mitglieder zur Folge hatten.

Wir wollen hoffen und wünschen, daß die Spar- und Darlehnskasse noch viele Jahre zum Segen der Gemeinde weiter bestehen möge.

Organe der Spar- und Darlehnskasse:

a) Vorstand

Erster Vorsitzender: 1921 - 1939 Johannes Harbeck,

1939 - Albert Feil,

Zweiter " 1921 - 1926 August Johannsen,

1926 - Johannes Karstens,

Geschäftsführer: 1921 - 1922 Markus Studt,

[32] 1922 - 1936 Wilhelm Mohr,

1936 - Hans Schnack,

b) Aufsichtsrat

Vorsitzender 1921/22 Wilhelm Mohr,

1922 - 1928 Karl Feil,

1928 - Heinrich Harbeck,

Beisitzer: 1921 - 1928 Johann Blöcker u. Karl Plambeck

1928 - 1929 Gustav Blunk, J. Kröger,

1929 - 1932 Wilhelm Runge,

1929 - 1936 Heinrich Schnack,

1936 - 1938 Albert Feil,

1936 Erhard Plambeck,

1938 Heinrich Rühmann.

—————————————–

[33] Sommer 1941

Obgleich die Einberufungen zur Wehrmacht immer zahlreicher werden, hat kein landwirtschaftlicher Betrieb unter Mangel an Arbeitskräften zu leiden. Durch das Arbeitsamt werden hinreichend kriegsgefangene Franzosen und freie Arbeiter aus Polen zur Verfügung gestellt. Wenn auch die Kunstdüngerzuteilung stark beschränkt werden muß, so werden die Felder wie in Friedenszeiten rechtzeitig und ordentlich bestellt. Frauen und größere Kinder helfen überall, wo es ihnen möglich ist, und auch die Lehrer und Beamten, H.J. und B.d.M. folgen gerne dem Rufe des Führers, während der Ferien ihre Arbeitskraft der Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen, damit die Volksernährung des gesamten Volkes gewährleistet wird.

Die Wiesen liefern einen lohnenden Heuertrag, der auch schnell und gut geborgen wird. Durch die langanhaltende Trockenheit im Juni/Juli haben die Getreidefelder schwer zu leiden. Hafer und Buchweizen vertrocknen auf dem Halm und der Roggen wird notreif, so daß die Erträge weit unter normal gelten. Die Kartoffeln beginnen nach einer längeren Regenperiode in der ersten Hälfte des Monats August nochmals zu wachsen, wodurch deren Lagerfähigkeit stark beeinträchtigt wird. Die Weiden halten im allgemeinen der Trockenheit stand. Dank der recht guten Heu- und Rübenernte wird es den Bauern unserer Gemeinde möglich sein, ihr Vieh – wenn auch ohne Kraftfutter – durch den Winter zu bringen. Die Bauern sind verpflichtet, ihre Milch, ihr Fettvieh, den Roggen, die Eier u.s.w., soweit diese Produkte nicht beschränkt im Haushalt Verwendung finden, restlos abzuliefern. Ja, ihnen wird noch zugemutet, Heu, Stroh und Hafer an die Wehrmacht abzugeben, wovon sie erst in letzter Stunde entbunden wurden. In Gebieten mit schweren Böden war die Getreideernte sehr gut. Aus welchem Grunde erfolgte keine gerechte Ver- bzw. Zuteilung des Kraftfutters? M.E. hat die Leitung der Orts-, Kreis- und Landesbauernschaft gründlich versagt!

Die Heimat bemüht sich, der Front zu dienen und das Los unserer tapferen Soldaten zu erleichtern. Briefe und Päckchen wandern täglich zur Front, so daß die Post es kaum bewältigen kann, die vielen Sendungen zu befördern. Die sogenannten „Feldpostmarder“ werden mit dem Tode bestraft .

[34] Nicht selten wird unser Dorf des Nachts von feindlichen Bombengeschwadern, die Angriffe auf Hamburg und Kiel durchführen, überflogen. Bei Verfolgung durch Nachtjäger oder nach Beschädigung durch die Flak werfen die Flugzeuge vorzeitig ihre Spreng- und Brandbomben ab. Kurz nacheinander werden in unmittelbarer Nähe des Dorfes, auf „Wieten Moos“ und auf „Old Föhrden“ Sprengbomben und im „Bargholz“ Brandbomben geworfen. Durch ein nach hier entsandtes Sprengkommando aus Lübeck werden wenige Tage später die Blindgänger mit Erde abgedeckt. Durch den Landrat wird angeordnet, daß die Gemeinden „Brandwachen“ einrichten. In unserer Gemeinde besteht diese Wache aus zwei Mann, die während der festgelegten Verdunkelungszeit ihre Rundgänge im Dorfe machen. Jeder Volksgenosse im Alter von 15 – 60 Jahren wird zu diesem Ehrendienst herangezogen.

Mit regem Interesse werden die Kriegsereignisse auf dem Balkan und auf den Weltmeeren, das Heldentum unserer Fallschirmjäger auf Kreta und die Tapferkeit und der Opfermut unserer siegreichen Truppen im Osten verfolgt. Jeder in der Heimat blickt mit stolzer Siegeszuversicht in die Zukunft und schreckt vor keinem Opfer zurück, das das Los unserer tapferen Soldaten bessern könnte. Dies zeigt sich in den Spenden für das „Deutsche Rote Kreuz“. Bei einer Einwohnerzahl von z.Zt. 165 Einwohnern spendet die Gemeinde im Laufe des Sommers 1.112,30 RM.

Im Herbst 1941 wird der Soldat Claus Thies vor Leningrad verwundet. Wegen besonderer Tapferkeit wird der Wachtmeister Walter Behnke, Sohn des Wegewärters Johannes Behnke, mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet.

Winter 1941/42.

Wir haben heute den 7. März 1942. Noch immer herrscht eine grimmige Kälte und das Thermometer zeigt einen Tiefstand von 15 – 20° unter Null. Ein schneidender Wind pfeift aus dem Osten. Die Pumpen und Wasserleitungen sind größtenteils eingefroren. Meine Frau kommt soeben von unserem Nachbarn, dem Bauern Johannes Harbeck, der erzählte, daß den Schweinen das Futter im Trog gefroren sei. Fast 2 1/2 Monate ist nunmehr die Bramau zugefroren.

[35] Schon seit Januar ist die Erde in eine ½ bis 1 m hohe Schneedecke gehüllt. Kriegsgefangene und Polen mußten tagelang Schneeschaufeln, um die Straßen wieder passierbar zu machen. Nicht selten bleiben Fuhrwerke und Lastkraftwagen in den Schneewehen stecken! Das Wild leidet große Not und hat sich schon seit Wochen in die Nähe der Wohnungen begeben, um in den Gärten seinen Hunger zu stillen. Der Kreisjägermeister ruft die Jäger und Bauern zur Wildfütterung auf. Doch womit? Denn die allermeisten Bauern haben kaum genügend Futter für ihr Vieh und das Getreide ist für die Volksernährung dringend nötig und daher ablieferungspflichtig. 10. März Tauwetter!

Seit dem 15. Februar mußte der Unterricht eingestellt werden, da die Schulfeurung vom Wirtschaftsamt beschlagnahmt wurde. Die Kinder kommen jeden Morgen 1 ½ Stunden zur Schule, um ihre Hausarbeit vorzuzeigen und werden dann möglichst bald wieder entlassen. Voll Mitleid und inniger Dankbarkeit gedenkt die Heimat ihrer tapferen Soldaten im fernen Osten, die dort trotz der furchtbaren Kälte und schweren Kämpfen in Schnee und Eis ausharren und die Heimat beschützen. Mit Bewunderung und der festen Zuversicht auf den Endsieg verfolgen wir die großen Erfolge unseres neuen Bundesgenossen im fernen Ostasien. Niederlage auf Niederlage müssen hier unsere Feinde einstecken. Über Singapur und den Philippinen u.s.w. weht bereits die japanische Flagge, schon klopfen die Waffen Japans an die Tore Australiens und Indiens!

Die Lebensmittelzuteilung an die Bevölkerung ist kaum ausreichend, doch richtet sich jeder damit ein und gibt sich zufrieden. Presse, Rundfunk und Schulung sorgen für Aufklärung und heben die Stimmung im Volke, das nunmehr zu einer innigen Volksgemeinschaft verwachsen ist. Diese zeigt sich bei der Pelz- und Wollsachensammlung, zu der der Führer die Heimat Mitte Dezember aufruft. Jeder hat die Stimme der Ostfront vernommen und gibt gerne und mit Freuden. Unbemittelte alte Frauen, die durch das W.H.W. unterstützt werden, wollen nicht hinter den begüterten Volksgenossen zurückstehen und legen willig ihre Pelze, Strümpfe und dergleichen auf den Altar des Vaterlandes. Nur bei dem Bauern Hinrich Schuldt, Heidkaten, klopfen die Sammler vergeblich an die Tür. Die Spende, die durch die Partei durchgeführt wurde, erbrachte in unserer Ortsgruppe mit 39 Haushaltungen 95 Einzelstücke, darunter Fußsäcke, wertvolle Pelze, 15 Paar Strümpfe und dergleichen mehr.

[36] Rege Arbeit leistet die Frauenschaft unter der Leitung von Frau Minna Schnack. U.a. wird eine Flaschen- und Lumpensammlung durchgeführt. Rund 300 Flaschen können der Wehrmacht übergeben und viele wertvolle alte Wollsachen der Verarbeitung zugeführt werden. Viele Konserven mit Gemüse und Fleisch, aus Abfallstoffen hergestellte Hausschuhe und Pantoffeln, Flaschen mit Fruchtsaft u.s.w. werden dem Lazarett in Bad Bramstedt (Kurhaus), in dem z.Zt. 500 Verwundete mit schweren Frostschäden untergebracht sind, zugeleitet.

Das W.H.W. sorgt für Notleidende, insbesondere für die Alten unserer Gemeinde. Jeder Volksgenosse soll auf Anweisung des Führers in der Lage sein, die Lebensmittel, Kleidung, Feurung (und Miete), soweit ihm diese auf Karte zustehen, zu kaufen. Im Laufe des Winters gelangten 845 RM – Wertgutscheine – zur Ausgabe. Durch Sammlungen werden dem W.H.W. wiederum 2.627,- RM zur Verfügung gestellt.

Die Schuljugend beteiligt sich eifrig an der Altmaterialsammlung und ist bemüht, hierdurch dem Vaterlande zu dienen. Von 1.4. bis 31.12.1941 gelangen zur Ablieferung: 152 kg Knochen, 86 kg Lumpen, 586 kg Papier, 2.380 kg Schrott, 27 kg Sonstiges, 141 kg Gummi.

Um eine gerechte Verteilung der Rauchwaren sicherzustellen, wurde ab 15.2.1941 die Raucherkarte eingeführt. Auf einen Tagesabschnitt kann man drei Zigaretten oder ein Zigarillo, auf zwei Tagesabschnitte eine Zigarre und auf zehn Abschnitte 50 g Tabak beziehen. Für starke Raucher wenig genug! Auch Frauen über 25 Jahre erhalten auf Antrag eine Raucherkarte, die jedoch nur zum Bezuge der Hälfte der Rauchwaren berechtigt.

Am 3.12.1941 fand eine Viehzählung statt, die in unserer Gemeinde folgendes Ergebnis zeigte: 35 Betriebe mit 118 Pferden, 818 Rindern – darunter 281 Milchkühe -, 14 Schafen, 195 Schweinen, 3 Ziegen, 796 Hühnern, 51 Gänsen, 14 Enten, 18 Bienenvölkern.

Gelegentlich der Schweinezählung am 5.3.1942 wurden in 27 Betrieben nur noch 81 Schweine gezählt.

Am 1. Januar 1942 ging das Ortsnetz mit sämtlichen Hausanschlüssen für 4.000 RM an die Strom-Versorgungs-Gesellschaft in Rendsburg über.

Die Gemeindevertretung beschloß die Anschaffung einer Motorspritze – Preis 5.500 RM.

[37] Mitte Februar 1942 wird durch die Luftwaffe ein Scheinwerfer und ein Horchgerät, zu denen eine Zweigleitung unseres Ortsnetzes führt, auf der sogenannten „Damkoppel“ des Bauern Johs. Harbeck aufgestellt. Die zwölf Mannschaften sind in Baracken untergebracht und müssen sich selbst verpflegen.

Der Rektor i.R. Harbeck auf Gayen wird mit meiner Zustimmung passende Abschnitte aus der Föhrdener Schulchronik in seinem Buche „Chronik des Kirchspiels Bad Bramstedt“ veröffentlichen!

Wie bereits erwähnt, betrug die Gesamtspende der Ortsgruppe mit z.Zt. 159 Einwohnern – zum W.H.W. 1941/42 – 2.627,- RM. In jedem Monat fanden meistens drei Sammlungen statt. Um der Nachwelt die Opferfreudigkeit der einzelnen Vg. zu zeigen, bringe ich eine Abschrift der Haussammelliste der Opfersonntage W.H.W. 1941/42.

Name des Spenders Beruf Sept.Okt. Nov. Dez. Jan. Febr.März

Hausgemeinschaft RM RM RM RM RM RM RM

Hans Rühmann Bauer 4,– 3,– 4,– 4,– 4,– 4,– 4,–

Johs. Rühmann “ 1,50 2,– 2,– 2,– 2,– 1,50 1,50

Fr. Fölster “ 4,– 4,– 4,– 3,– 4,– 3,– 3,–

Hans Studt “ 2,– 2,30 2,30 2,30 2,– 1,50 1,50

Schwartzkopff “ 3,50 3,– 3,– 3,– 2,– 4,– 2,–

2,–

Prinz

G. Blunck “ 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– 3,–

Steinberg/Mohr Arbeiter 2,50 1,50 1,50 — 1,50 1,50 1,50

Herbert Schnack Bauer 6,– 5,– 4,– 4,– 4,– 4,– 4,–

Hans Schnack “ 3,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,– 2,–

Heinrich Schnack “ 3,50 2,50 2,50 2,– 2,50 2,– 2,50

Heinrich Reimers “ 5,– 5,– 4,60 4,– 4,50 4,– 4,–

Hermann Blöcker Gastwirt 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,–

Johs. Harbeck Bauer 4,– 3,50 4,– 3,– 4,– 3,– 3,50

Heinrich Harbeck “ 5,– 2,– 3,– 4,– 3,– 4,– 2,50

Wilh. Mohr Lehrer 4,– 4,– 4,– 5,– 5,– 5,– 5,–

[38] Hel. Studt Rentner 0,30 0,60 0,40 0,30 0,60 0,50 0,30

Johs. Lucht E-Beamter 2,– — 2,– 1,– — 1,– 1,–

Herbert Mehr Angestellter — 0,50 0,30 — 1,– — 1,50

Friedrich Seider Bauer 5,– 5,– 3,50 3,50 3,50 3,– 3,50

Hinrich Schuldt “ 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,50

Sparkasse — 5,– 5,– 5,– 5,– 5,– leer —

August Johannsen Bauer 4,– 4,– 4,– 4,– 4,– 3,– 3,–

Johs. Karstens “ 4,– 4,– 4,– 5,– 4,– 4,– 4,–

Rudolf Fölster Kätner 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Erhard Plambeck “ 2,– 2,– 2,– 3,– 2,– 2,– 1,50

Alma Thies Bauer 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– 3,–

Albert Feil “ 4,– 4,– 4,50 7,– 5,50 4,– 4,–

Johs. Lohse “ 7,50 7,– 7,– 7,– 7,– 7,– 10,–

Wilh. Runge Altenteiler 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– }

Johs. Kröger Bauer 5,– 5,– 5,– 5,– 5,– 5,– 5,–

Johs. Behnke Wegewärter 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,–

Hugo Steenbock Gastwirt 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Bernhard Feil Bauer 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,–

Martin Kelting “ 4,– 4,– 4,– 4,– 4,– 4,– 5,–

Heinrich Rühmann “ 1,– 1,– 1,– 2,– 1,– 1,– 1,–

Markus Steffens Altenteiler 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– }7,–

Wilh. Krohn Bauer 5,– 5,– 5,– 6,– {6,– 6,–

Hinrich Tonder “ 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,–

u.a. Karl Feil “ 1,– 1,– 1,– 2,– 1,– 1,– 0,50

“ 0,40 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,–

___________________________________________________________________________

[Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März]

118,50 107,60 111,90 116,10 111,40 101,50 106,80

Sammler

Johannsen Hs.Studt E.Plambeck Lohse B.Feil Kelting Hg.Steenbock

Hs.Rühmann R.Fölster Schwartzkopf H.Harbeck J.Harbeck Reimers Hr. Schuldt.

[39] Am 21. März wurden nach beendeter achtjähriger Schulzeit ein Knabe und zwei Mädchen entlassen. In seiner Abschiedsrede gedachte der Lehrer der in ewiger Erinnerung bleibenden Schulzeit, in die die größten Ereignisse der deutschen Geschichte aller Zeiten fallen. Nunmehr gilt es, durch Fleiß, Opferbereitschaft, Treue und Gehorsam dem Vaterlande in größter Pflichterfüllung zu dienen. Nicht nach Stand und Besitz sind die Menschen einzuschätzen, sondern nach ihren Leistungen im Dienste für Volk und Führer! – Auf Gesunderhaltung des Körpers, musterhaftes Vorleben und Rassereinheit hat jeder den größten Wert zu legen; denn auch „Du“ bildest das Glied einer ewigen Kette deines Geschlechtes! Jedes Mädchen sollte daran denken, daß sie einst als deutsche Mutter und jeder Knabe, daß er einst als Vater und Vorbild die höchsten Pflichten im Familienleben zu erfüllen haben. Den Eltern, denen die Kinder alles zu verdanken haben, ist jederzeit – ganz besonders im Alter – die größte Liebe und Ehrerbietung zu erweisen!

Am Sonntag, den 22. März 1942 wurden sämtliche Schulentlassene in Bad Bramstedt im Kaisersaal in Anwesenheit der Gliederungen der Partei, Eltern und Lehrern feierlich auf den Führer verpflichtet.

Im Frühjahr 1942 machen sich die Auswirkungen des starken Winters im Saatenstand stark bemerkbar. Von den 84 ha, die mit Roggen bestellt waren, müssen wegen Auswinterung der Saat 70 ha umge-brochen und mit Sommergetreide besät werden. Wie bei uns in der Heimat sieht es in weiten Gebieten unseres geliebten Vaterlandes und in den von unseren Truppen eroberten Ostgebieten aus. Auf ungeheure Schwierigkeiten stößt man bei der Beschaffung der Saat, doch auch diese werden überwunden. Übermenschliches hat die Landbevölkerung, unterstützt von den arbeitswilligen französischen Kriegsgefangenen und Polen in den wenigen Wochen, die zur Bestellung zur Verfügung standen, geleistet. Das Wetter im Frühjahr war anfangs für die Landwirtschaft recht günstig, so daß sämtliche Feldarbeiten flott vonstatten gehen. Das Vieh kann bereits Ende April auf die Weide getrieben werden. Später setzt eine trockene Periode ein, der eine volle Mißernte zu folgen scheint. In letzter Stunde setzt dann ein mehrwöchiger Regen ein, der alles wieder gut macht. Die Landwirtschaft bekommt eine Ernte, wie man sie seit Jahren nicht erlebt hat. Besonders Hafer und Kartoffeln bringen reiche Erträge, so daß die Bevölkerung im kommenden Jahr wieder hinreichend mit Lebensmitteln versorgt werden kann.

[40] Nachdem jeder Bauer seiner Ablieferungspflicht nachgekommen ist, können noch hinreichende Mengen an Getreide für die Viehhaltungen zur Verfügung gestellt werden. Da nach Antrag Ostarbeiter eingesetzt werden, stehen hinreichende Arbeitskräfte zur Verfügung. Die Bauern sind mit den Leistungen dieser Arbeiter recht zufrieden, wenn auch die Verständigung auf mancherlei Schwierigkeiten stößt.