Die Bramstedter Heilquellen

Über die Art der Entdeckung und die ersten Heilwirkungen der Quelle gibt Ferd. O. V. Lawätz, ein geistig reger Mann und seit 1774 Besitzer des Gutes Bramstedt, folgende, nicht bestrittene Nachrichten.

„Anno 1681 im Monat Juni ist der hiesige köstliche Gesundbrunnen entsprungen, wodurch viele herrliche Curen durch göttliche Hülfe und Segen verrichtet, und ist folgender Gestalt entdecket. Ein Knabe mit Namen Gerd Giesler hütet seines Vaters Schweine und hatte schon das Fieber bei 1 1/2 Jahren gehabt. Wie ihm nun einstens das Fieber ankommt, bittet er die anderen Knaben, sie möchten doch nach seinen Schweinen sehen, und setzet sich indessen im Grunde unter einer Eiche nieder. Und weilen mit dem Fieber ein starker Durst ihn plaget, rufet er zu Gott in seiner Einfalt, daß Er ihn doch einmal von dem Fieber aus Gnaden befreien wolle. – Er wird hierauf sogleich gewahr, daß da Wasser bei der Wurzel des Eichbaumes hervorkommt, hält seinen Hut dahin, lasset einen guten Trunk darauslaufen und trinkt davon, um seinen Durst zu löschen. Zu seiner großen Freude und Verwunderung hört der Durst wie auch das Schaudern den Augenblick auf, und er fängt an zu singen; da denn die Knaben zu ihm sagen, wenn er singen könnte, so könnte er auch seine Schweine selber in Acht nehmen, welches er mit Ja beantwortet. Gehet darauf hervor und saget niemand, was ihm widerfahren, bis nach etlichen Tagen, da er höret, daß eine Frau, deren Mann Johann Hambeck geheißen, auch das Fieber hatte. Da er dann sagte: Sie dürften nur von dem Wasser holen, welches neulich bei dem Eichbaum hinter den Mohrstätten entsprungen, alsdann würde ihr wohl geholfen, eben wie ihm. Welches sie auch getan, und es hat gleiche Cur an ihr verrichtet. Wie nun dieses bald darauf weit und breit kund geworden, sind viele Kranken und Preßhafte von andern Orten, auch aus Hamburg, häufig herzugekommen, da denn in allem über 800 Personen bei diesem Brunnen gesund geworden. Die als Krüppel und Lahme dahin gekommen, haben nachher ihre Krücken und Stäbe an den Eichenbaum gehangen und sind mit Freuden und Lob Gottes nach ihrer Heimat gegangen. Ermeldeter Eichbaum hat noch gestanden bis 1704.“

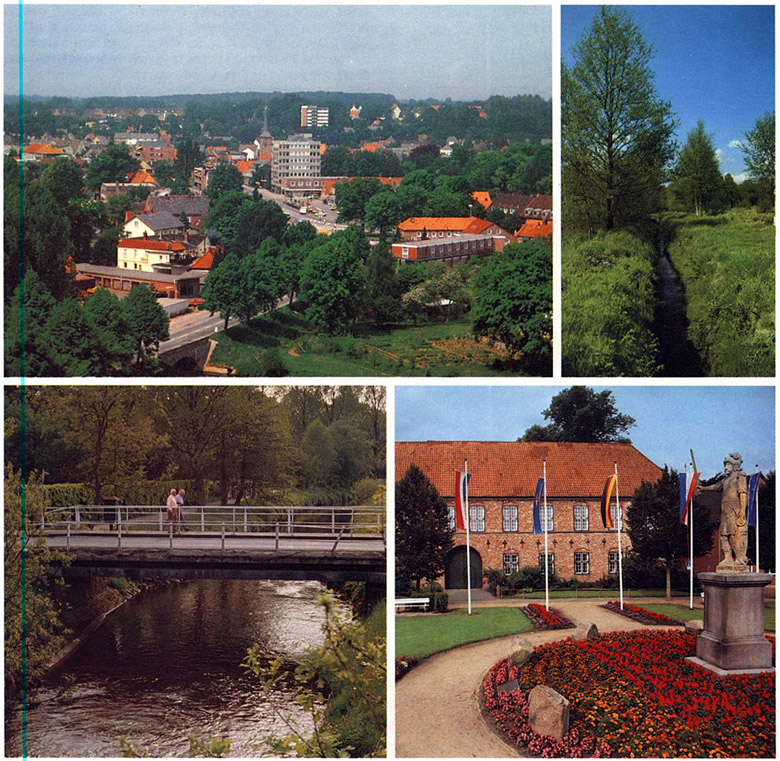

Aus Anlaß des 300jährigen Jubiläums der Heilquelle und des 50jährigen Jubiläums des 1931 erbauten “Neuen” Kurhauses erschien eine Festschrift, der Inhalt im Folgenden abgedruckt ist.

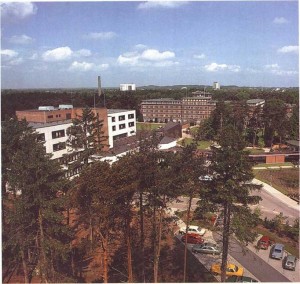

(1)

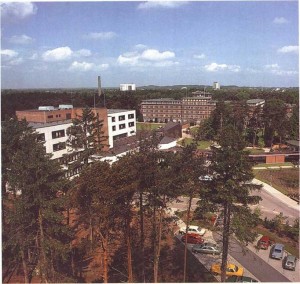

Die Rheumaklinik Bad Bramstedt 1981 mit ihren Schwerpunkten Zentralbau (links) und das ehemalige Haupthaus (rechts)

(2)

300 Jahre

Bad Bramstedter Heilquellen

1681 — 1981

50 Jahre

Rheumaklinik Bad Bramstedt

1931 — 1981

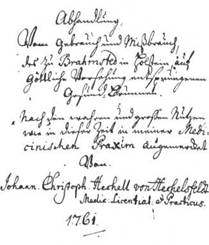

(3)

Impressum

Herausgegeben von der Stadt Bad Bramstedt und der Rheumaklinik Bad Bramstedt

Redaktion: Horst ZIMMERMANN

Graphische Gestaltung: Bernd STRIEPKE

Bildgestaltung: Jan-Uwe SCHADENDORF

© Verlag: C. H. WÄSER, Bad Segeberg

(4)

Inhalt

(5)

Vorwort

Vor 300 Jahren wurde 1681 die erste Bramstedter Heilquelle entdeckt. Seit 50 Jahren besteht die Rheumaheilstätte/Rheumaklinik. Aus diesem Anlaß geben die Stadt Bad Bramstedt und die Rheumaklinik eine Festschrift ,,300 Jahre Bad Bramstedter Heilquellen 1681/1981 und 50 Jahre Rheumaklinik Bad Bramstedt“ heraus.

Diese Festschrift soll keine Bramstedter Chronik sein. Ihre Hauptaufgabe ist es, die ersten Phasen der Nutzung der Heilquellen seit 1681 in Zusammenhang mit der Entwicklung der Bäderheilkunde darzustellen. Geschildert wird in einem weiteren Schwerpunkt das Wirken der Rheumaklinik Bad Bramstedt in 50 Jahren 1931 bis 1981.

Die medizinisch-wissenschaftlichen Beiträge werden durch Hintergrundschilderungen mit umfangreichem Meinungsspektrum ergänzt. Alle Verfasser betrieben eingehende Quellenforschungen,

Die vorliegende Schrift ist ebenso für die Einwohner der Kur- und Rolandstadt wie auch für die vielen Gäste der Rheumaklinik und alle die bestimmt, die Verbindungen mit der Rheumaklinik und Bad Bramstedt haben. Die Festschrift soll eine Orientierungshilfe darstellen, um eine sachgerechte Information über ,,300 Jahre Bad Bramstedter Heilquellen und 50 Jahre Rheumaklinik 1931/1981″ zu ermöglichen.

Stadt Bad Bramstedt

Rheumaklinik Bad Bramstedt

(7)

Professor Dr. med. Gerhard RUDOLPH

Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin und Pharmazie

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

300 Jahre Gesundbrunnen im Norden

Von der Trink- und Badekur zur umfassenden Physikalischen Therapie

1. Ursprung und antike Überlieferung

Eine über drei tausendjährige westeuropäische Tradition der Heilquellenverehrung und des Badewesens läßt vermuten, daß die Heilfaktoren Wasser, Mineral- und Temperaturwirkungen immer wieder mit Erfolg therapeutisch eingesetzt wurden. Während vieler Jahrzehnte des augusteischen Zeitalters, so versichert der ältere PLINIUS (23-79) „haben die Römer keine anderen Ärzte gekannt als ihre Bäder“. Von AUGUSTUS wird berichtet, daß er erfolgreiche Rheumakuren in Baiae und in Dax (heute ein bedeutendes südwestfranzösisches Heilbad) durchgeführt hat. Seit dem Altertum kennen wir Kurorte im modernen Wortsinn. Unter dem Wechsel kultureller, wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Einflüsse haben sie ein gleichfalls wechselvolles Schicksal erlebt. Zeiten der Blüte, des Niedergangs, des völligen Verschwindens, aber auch der Wiedererweckung lösten sich ab. Damit ist die Geschichte des Bäderwesens zugleich ein Spiegel europäischer Kulturgeschichte.

Der Ursprung des Bäderwesens, wobei Badewesen und Bäderwesen in der Frühzeit begrifflich zusammenfließen, ist älter als alle schriftlichen Zeugnisse darüber. So wurde beispielsweise 1907 in bester Erhaltung die vorrömische, bronzezeitliche Quellfassung des Sauerbrunnens (Mauritiusquelle) von St. Moritz im Engadin entdeckt. Sie wurde im zweiten vorchristlichen Jahrtausend angelegt. Kelten und Germanen kannten und nutzten Heilquellen schon lange Zeit vor der Berührung mit der römischen Zivilisation.

Die frühe Hochkultur der Griechen, die das gesamte Abendland in Denken und Handeln geprägt hat, läßt sowohl die kultischen wie die medizinischen Ursprünge des Bäderwesens deutlich erkennen. Für den ursprünglichen Menschen, der sich von der Macht der umgebenden Natur noch bestimmt und getragen fühlt, der sich als Teil, als Abbild dieser Natur empfindet, ist das aus dem Erdreich fließende Wasser Gegenstand der Verehrung. Die Quelle bringt – von der mittelmeerischen Landbevölkerung nachhaltig empfunden- Fruchtbarkeit und Gedeihen. Sie spendet Leben. Als heilige Quelle wirkt sie Wunder; sie wird zum Born der Gesundheit, der Lebensverlängerung.

Hygienische Bedeutung des Wassers. Beispiel griechischer Vasenmalerei 6. – 4. Jh. Pelike aus Athen, Nationalmuseum

Orte, an denen Quellen entspringen, tragen den Charakter des Besonderen, der Unverletzlichkeit. Sie laden ein zu Besinnung und Einkehr. Zur heiligen Quelle gehört ihr unmittelbarer landschaftlicher Bezug, ein Felsen, eine Grotte, eine Gruppe von Bäumen, der heilige ,,Hain“. Denker und Dichter wie PLATO (um 428-348) und SENECA (um 465) bis hin zu KLOPSTOCK (1724-1803) im Norden, haben die „Ahnung des Göttlichen“ von Quelle und Hain in poetischer Sprache verdeutlicht. Die Quellen der Griechen befanden sich in göttlicher Hut. Die Quellnymphen sind die ältesten volkstümlichen Gottheiten; sie besaßen heilende Kraft. Sie wurden als „Arztkundige“, als „Löserinnen der Mühsal“ angesprochen und dem Heilgott Asklepios (Äskulap) im Kult verbunden.

Neben dieser lebenspendenden, Verehrung heischenden Bedeutung hat das Wasser aber noch die Funktion der Reinigung, der körperlichen wie der moralischen, der Befreiung von Schuld, auch der schuldhaften Ursache von Krankheit. Das Untertauchen im Wasser ist eine Art Wiedergeburt, ein Akt der Erneuerung. Von den Griechen wurde aus diesen frühen, metaphysischen Ursprüngen des Badens der säkularisierte moderne Gebrauch abgeleitet: die Anwendung des Wassers in der täglichen Hygiene und die Nutzung der Quellen, der Mineral- und Thermalquellen zu Kur- und Heilzwecken. Von der hygienischen Bedeutung des Bades geben zahlreiche Vasenbilder als Ausschnitte täglicher Gewohnheit lebendige Kunde (Abb.) und es erscheint fast trivial, in diesem Zusammenhang an den Spruch des Lyrikers PINDAR (518 – 438) zu erinnern: „Ariston men hydor – das Beste aber ist das Wasser.“

Der hippokratische Verfasser der Schrift „Über die alte Heilkunst“ (4. vorchristliches Jahrhundert) hat ganz hellsichtig die Ursprünge der ärztlichen Wissenschaft aus der sinnvollen Regelung der Lebensweise abgeleitet (Heinrich Buess), wofür die Griechen den Namen diaita, Diätetik gewählt haben. Die Diätetik umfaßt sechs Verhaltenskategorien, deren Ausgewogenheit der Arzt für jeden einzelnen gleichsam errechnet, um ihn so der bestmöglichen Lebensordnung – entsprechend dem Ideal leibseelischer Harmonie, wie die Griechen es forderten – zuzuführen. Die sechs Kategorien sind: 1. Umgebung (Wasser, Licht und Luft), 2. Speise und Trank, 3. Bewegung und Ruhe, 4. Schlafen und Wachen, 5. Ausscheidungen und Absonderungen, 6. Gemütsbewegungen (Psychosomatik). Sie haben über ein Jahrtausend mittelalterlicher Heilkunde als „Regimen sanitatis“ (Gesundheitsordnung) ihre unbestrittene Rolle gespielt und sind auch heute noch in den Kurplan einzubeziehen. Ein solches „Regimen“ verlangt von dem Patienten innere Umstellung und aktive Mitarbeit.

Badender Jüngling – Schale im Nationalmuseum Athen.

Die Griechen machten die ursprünglich regellose Bäderanwendung zur Kunst. Einreibungen, Massage, Gymnastik wurden planmäßig in das Behandlungsprogramm einbezogen. Bäder wurden in medizinischen Behandlungsstätten (Asklepiostempeln) eingerichtet und versahen ihren Dienst neben natürlichen, sogenannten herakleiischen (Wild-)Bädem und heilkräftigen Quellen.

Dieser reiche Erfahrungsschatz wurde von griechischen Ärzten auf die italische Halbinsel, und ab der Mitte des 3. vorchristlichen Jahrhunderts nach Rom übertragen. Dort fanden sie bereits eine etruskisch-römische Bädertradition vor. Anders als bei den noch stärker kultbezogenen Griechen hat sich dank des praktischen Verstandes der Römer die therapeutische Heilquellennutzung und die Bädertechnik zu erstaunlicher Höhe entwickelt, so in den künstlich erwärmten „Hypokaustbädern“, d. h. Bädern mit Unterflurbeheizung, wie sie SERGIUS ORATA um 100 v. Chr. eingeführt und der bedeutende Badearzt ASKLEPIADES von Prusa (1. Jh. v. Chr.) der Balneotherapie zugänglich gemacht hat. Der Besuch eines Heilbades wurde von römischen Ärzten bei chronischen, vor allem rheumatischen Erkrankungen und Lähmungen verordnet. Mineralquellen wurden nach PLINIUS zum Baden und Trinken, der Mineralschlamm unter Ausnutzung thermischer Effekte zu Packungen verwandt.

Die Anlage öffentlicher Bäder (Thermen), die gleichzeitig medizinischen Zwecken dienten, führte zu Leistungen der römischen Architektur (VITRUVIUS, 1. Jh.) von bewundernswerter Größe und Einheitlichkeit des Konzepts, aber auch zur Entwicklung eines kostspieligen Badeluxus. Neben raffinierten technischen Anlagen schmückten Marmor und Edelmetalle in verschwenderischer Pracht die großräumigen Hallen. Die Ruinen der Thermen der Kaiserzeit von Rom bis Trier und bis Paris geben noch heute einen Eindruck vom Ausmaß dieser Anlagen, aber auch von ihrer Ausbreitung in den weiten Grenzen des damaligen römischen Reiches. Im keltischen und im germanischen Bereich vorgefundene Badeanlagen wie Aachen, Baden/ Schweiz, Baden-Baden, Badenweiler, Bertrich und viele andere mehr sind von den Römern nach ihrer Vorstellung ausgebaut und für die Truppen, aber auch zivil genutzt worden.

Nach der reichen Entfaltung des römischen Bäderwesens (die Stadt Rom allein zählte an die 900 Thermen zur Zeit CONSTANTINs) kam es mit dem politischen Niedergang auch zum Niedergang der medizinischen und der Bäderkultur. Die Wirren der Barbarenzüge hatten den Aufbauwillen gebrochen, sie ließen die Bäderanlagen zerstört zurück. Das kostbare Material fand im Kirchenbau eine andere Verwendung. Nur gelegentlich blieb ein Teil der Bäder in vereinfachter Form funktionell bestehen. Auch dort, wo keine Zerstörung stattgefunden hatte, verfielen die Anlagen. Die von den Kolonisatoren gehegten Sauerbrunnen und warmen Quellen wurden bis auf wenige vergessen (J. Steudel). Eine Ausnahme ist die Wiederherstellung der Thermen von Abano während der Regierungszeit von THEODERICH durch CASSIODOR (455-526) und von Aachen durch Kaiser KARL d. Gr. (742-814).

2. Das Bäderwesen in Mittelalter und Neuzeit

Den Perioden des Niedergangs folgen solche der Wiedererweckung oft unter veränderten Aspekten. Das trifft sowohl das Bäderwesen insgesamt, wie einzelne Bader oder Quellen, die dank einer Modeströmung „wie Leibröcke und Damenhüte“ (L. Spengler 1854) eine Zeitlang in Gunst sind und wieder vergessen werden, was bei einer hinreichenden wissenschaftlichen Begründung ihres Nutzens wohl nicht der Fall gewesen wäre. Doch die konnte erst nach langdauernden und mühsamen Erkenntnisschritten eine moderne naturwissenschaftliche Medizin erbringen.

Das oft so genannte finstere Mittelalter war, auch wenn das römisch-antike Badewesen nahezu aus dem Bewußtsein geschwunden war, keineswegs eine Epoche balneologischer Nichtexistenz. Im Norden blieb der aus heidnisch-germanischem Brauchtum überkommene Quellenkult, der „hillige Born“ lebendig (Buschan), ebenso das Mai- und Johannisbad, wohl der volkspsychologische Ausgangspunkt noch später beliebter Frühlingskuren. Das griechische medizinische Wissen wurde von arabischen Ärzten bewahrt, übersetzt und erläutert. So gab beispielsweise RHAZES (865-925) nach griechischem Muster für Schwefel-, Alaun-, Kupfer- und Eisenwässer genau festgelegte Heilungsanzeigen an. In lateinischer Gestalt (etwa ab dem 11. Jh.) trat dies Wissen in das ärztliche Bewußtsein des Abendlandes. Die antike Badetradition wurde unter Beibehaltung des Grundschemas römischer Thermen (Benedum) im islamischen Einflußbereich weiter gepflegt.

Der Hohenstaufenkaiser FRIEDRICH II (1194 bis 1250), der die warmen Quellen von Puteoli aufgesucht hatte, welche auch im Mittelalter ihren Ruf zur Heilung von Gelenkleiden bewahrt hatten, interessierte sich für den Ursprung der Mineralquellen und stellte dem am sizilianischen Hofe lebenden Gelehrten MICHAEL SCOTUS (gest. um 1235) die Frage: ,,Wir möchten wissen, wie die salzigen und die bitteren Wässer entstehen, die an manchen Orten hervorbrechen, und die übelriechenden Wässer, wie man sie an vielen Plätzen mit Bädern und Piszinen findet, ob sie aus sich selbst entstehen oder anderswoher (Steudel), ARNALDO DE VILLANOVA (um 1235-1313), Professor in Montpellier und unter anderem Verfasser eines Kommentars zu den berühmten „Gesundheitsregeln“ von Salerno interessierte sich für die Mineralquellen und versuchte, sie nach ihren Eigenschaften einzuteilen. Wenn trotz dieses partiellen Interesses die physikalischen und chemischen Faktoren einer „Naturmedizin“, wie sie Quellen und Bäder boten, im Hochmittelalter weitgehend vernachlässigt wurden, so lag dies an dem Übergewicht der von den Arabern hochentwickelten Arzneimittelkunde, die auch die Einführung eines neuen Berufs, den des Apothekers, notwendig gemacht hatte. Immerhin erschienen an der Schwelle des 15. Jhs. die „Regeln für den Quellengebrauch“ („Canones“) des oberitalienischen Arztes PIETRO DATOSSIGNANO, die viele spätere Bäderschriften beeinflußt haben. Im gleichen Zeitraum kamen in Italien, aber auch nördlich der Alpen {Aachen, Plombieres) Quellen und Wildbäder zunehmend in Gebrauch.

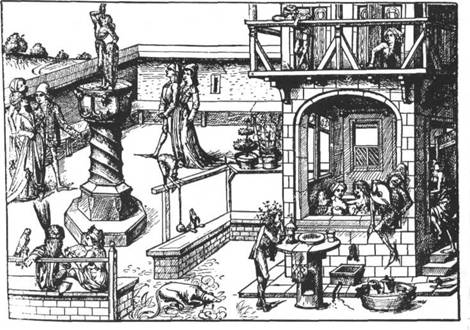

Mineralbad im 15. Jahrhundert — Nach dem Konstanzer mittelalterlichen Hausbuch

Die jährliche Badefahrt, auch ohne bestimmte medizinische Indikation, gehörte im 15. Jh. bald zum Selbstverständnis eines wohlhabend gewordenen Bürgertums. Die hier wiedergegebene Abbildung läßt einen Blick in das gesellige Treiben eines damaligen Mineralbades tun, wie es in anschaulicher Weise von Gian-Francesco POGGIO (1380-1459) geschildert wurde, der 1417 als Begleiter (und Sekretär) des Papstes JOHANNES XXIII. auf das Konzil in Konstanz die Quellen zu Baden im Aargau {kalkreiche Schwefelthermen) aufgesucht hatte, aber mehr Vergnügung als Heilung Suchende antrat. In oft engen Piszinen badeten Männer und Frauen fast nackt zusammen, die Badezeiten wurden bei Musik und Spiel überlange ausgedehnt, oft auch im Wasser Wein und Mahlzeiten eingenommen, wie zeitgenössiche Darstellungen hinlänglich belegen.

Oben: Badstube im16. Jahrhundert Links: Bad- und Tafelfreuden im Spätmittelalter. Rechts: Spätmittelalterliche Badstube.

In quellenärmeren Gegenden und Städten hatte die Badstube medizinisch und gesellschaftlich die Funktion der Badefahrt erfüllt (Abb.), bevor diese sich in breiteren Kreisen durchzusetzen begann. In Deutschland knüpfte die Badestube an die frühmittelalterliche Tradition der Wannen-Kräuter- und Schwitzbäder an. Sie hielt sich bis weit in das 16. Jh. (Abb.). Ein konzessionierter Bader massierte, salbte, setzte Schröpfköpfe oder ließ zur Ader, um so nach dem Verständnis der alten, Säftelehre“ überschüssige und schädliche Stoffe aus dem Körper zu entfernen (Abb.)

Kombinierte Bad- und Mineraltrinkkur nach ärztlicher Vorschrift – Holzschnitt von Urs Graf, Zürich 1509.

Im 16. Jh. erreichte das Bäderwesen mit vielen angesehenen Kurorten eine neue Blüte. Mineraltrink- und Badekuren wurden gewöhnlich miteinander verbunden. Eine Kur sollte in der Regel 3 Wochen in Anspruch nehmen, wovon mindestens 100 Stunden im Mineralwasser zu verbringen seien (Steudel). Damals waren die Quellen wegen ihrer schlechteren Quellfassung noch unwirksamer (Amelung). Die später kritisierten langen Badezeiten erscheinen heute in manchen Fallen sogar sinnvoll (Untersuchungen aus dem Institut für angewandte Physiologie der Freien Universität Berlin), nämlich dort, wo durch den anhaltenden Druck des Wassers auf dem Reflexwege eine Ausschwemmung des Körpers erfolgen soll. Doch wegen des falschen Gebrauchs hinsichtlich Zeit, Menge und Indikation wurde der Hinweis auf die strikte Befolgung ärztlicher Anweisungen immer notwendiger. (Lorenz FRIES, Straßburg 1519). So ist auch das Blatt (Abb.) des Baseler Grafikers Urs GRAF (um 1485-1527) zu verstehen.

Es gab noch keine eigentlichen Badeärzte zu dieser Zeit. Wer es sich leisten konnte, „hohe Herren und reiche Kaufleute“, reisten in Begleitung ihrer Hausärzte. Bald stand auch eine reiche medizinische Literatur zur Verfügung, an der Spitze das eindrucksvolle Sammmelwerk (Venedig 1553) des Zürcher Arztes und Humanisten Conrad GESSNER (1516-1565). Auch der heute vielleicht bekannteste Arzt des 16. Jh. PARACELSUS (1493-1541) hat sich, seinem Grundsatz „experientia ac ratio“ (Erfahrung und objektive Prüfung des Beobachteten) folgend, um balneologische Erkenntnisse bemüht (1535). Nach der These „alle Artzney ist in der Erden“ führt er, ohne allerdings darin über das Wissen seiner Zeit hinauszugelangen, die verschiedenen wirksamem Prinzipien auf. Erwähnenswert erscheint indessen seine ärztliche Feststellung, „daß zum guten Gelingen einer Kur eine bekömmliche Diät und entsprechende Lebensweise gehören“; auch sollte je nach Art und Alter der Krankheit eine zusätzliche „medikamentöse und physikalische Behandlung die natürlichen Heilmittel ergänzen“. Das „Weltbad“ Pyrmont wurde 1556 von über 10000 Heilungssuchenden aufgesucht, die z. T. im Freien unter Zelten ihre Behandlung fanden. Das beweist, daß die Bäder wie in römischer Zeit nahezu von der ganzen Breite sozialer Schichten in Anspruch genommen wurden.

Im 16. Jh. finden sich auch wirksame Ansätze einer chemischen Analyse der Heilquellen (DRYANDER, FALLOPPIO, VAN HELMONT). Einen entscheidenden Fortschritt leistete aber erst in den achtziger Jahren des 17. Jh. der englische Chemiker Robert BOYLE (1627-1691) und sein jüngerer schwedischer Zeitgenosse Urban HJÄRNE (1641 bis 1724). Bis dahin hatte sich aber das Bäderwesen völlig gewandelt. Mit der Verbreitung von Seuchen (Syphilis, Pest), politischen Wirren, Zerstörungen in Kriegszügen, allgemeiner Verarmung, auch dem Mangel an Heizmaterial kam es zu einem Erliegen des Badebetriebes in Badstuben und Kurorten. Den entscheidenden Einschnitt setzte der 30jährige Krieg. Als man sich nach dem Westfälischen Frieden erneut auf die Mineralbrunnen besann, wurden Badebecken und Wannen verlassen. An ihre Stelle trat, nahezu ausschließlich, die Trinkkur. „Die Bäder wurden zu Stätten einer vornehmen Geselligkeit, die sich neue Formen schuf und einen größeren architektonischen Rahmen verlangte, an die Stelle der Gemeinschaftspiszinen traten freie Plätze, gedeckte Bogengänge, schattige Alleen, die einer eleganten Welt erlaubten, sich zu sehen und gesehen zu werden“ (Steudel). 1681, im Jahr der ersten Quellentdeckung in Bramstedt, waren „nicht weniger als 40 fürstliche Personen mit großem Gefolge gleichzeitig in Pyrmont anwesend“ (Amelung), um hier den als Wunderheilmittel geltenden Sauerbrunnen zu trinken. Die neue Trinkkur stützte sich auf die theoretische Vorstellung (DE LE BOE SYLVIUS, 1614 bis 1672), daß alle Lebensvorgänge als eine Kette chemischer Reaktionen aufzufassen seien, in die die Inhaltstoffe der Mineralquellen bei Störungen ersatzleistend, vorbeugend, regulierend eingreifen können.

Die im Barock geschaffene neue Form, bei der die Brunnenpromenade durch den Schweizer Arzt und Freund VOLTAIRE’s Theodore TRONCHIN (1709 bis 1781) einen bewegungstherapeutischen Sinn erhielt (das „Tronchinieren“, Umherwandeln), setzte sich über das 18. in das 19. Jahrhundert fort. Der hannoversche Leibarzt Johann Georg ZIMMERMANN (1728 bis 1795), aber auch GOETHE schildern unter vielen anderen ihre Erlebnisse als Badegäste in dieser Zeit, in der Pyrmont, Karlsbad, Marienbad zu beliebten Modebädern geworden waren, nachdem schon im 17. Jh. Madame DE MONTESPAN, die Favoritin LUDWIGs XIV. Bourbonl’Archambault zu weitreichendem Ruf verhalf. Daher wundert es nicht, daß im 18. Jh. in Frankreich die Verpflichtung zur jährlichen Badekur sogar in den Ehevertrag aufgenommen wurde.

Es ist das besondere Verdienst von Franciscus BLONDEL (1613-1703), der als Badearzt von Spaa nach Aachen übergesiedelt war, daß er neben dem Ausbau der Trinkkur seine Aufmerksamkeit den technischen Verbesserungen des darniederliegenden Badebetriebes widmete und das Thermalbad wirksam mit neuer Indikation, vor allem gezielt zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen einsetzte (V. Ott). Nicht zuletzt durch BLONDELs Initiative gewann der äußere Brunnengebrauch allmählich wieder seinen Platz. Wie GOETHE das Bad beurteilte, verrät eine Briefstelle aus Karlsbad an ZELTER vom 22. Juli 1816: „Ich sehne mich unsäglich ins Wasser und zwar diesmal in Schwefelwasser, denn weder Gelenke noch Haut wollen mehr dem Willen gehorchen und spielen ihr eigenes unbequemes Spiel“. Mit der systematischen Einrichtung der Solbäder (ab 1803) wurde die Trinkkur von ihrer bis dahin vorherrschenden Stellung wieder verdrängt.

Schließlich hat das späte 19. Jh., an dessen Beginn der Bäderimpuls von Christoph Wilhelm HUFELAND (1762-1836) steht, Bäderschriften: (1801, 1815), einer bis dahin herrschenden Erfahrungsheilkunde die objektivierbaren Grundlagen einer modernen naturwissenschaftlichen Medizin geliefert. Aus der riesigen Datenfülle der Grundlagenforschung, die hier nicht aufgeführt werden kann, sei nur an die für das Verständnis der Mineralwasserwirkung {Spurenstoffe) wichtige Entdeckung der elektrolytischen Dissoziation („the importance of being ionized“, wie ein moderner Physiologe im Anklang an Oscar WILDE scherzte) und die Bestimmung des Dissoziationsgrades aus der elektrischen Leitfähigkeit durch Svante ARRHENIUS (1859 bis 1927) erinnert (siehe die Ionen-Angaben aller neuzeitlichen Quellenanalysen). Im 20. Jh. ist vollends an die Stelle einer hauptsächlich empirischen Balneologie die Physikalische Medizin mit einem der wichtigsten Auswirkungsgebiete, die Rheumatologie, getreten.

Daß in dieser überaus erfolgreichen Zeit beherrschender Naturwissenschaftlichkeit die alte Diätetik, die HUFELAND noch überzeugend vertrat, häufig zu kurz gekommen ist, soll nicht verschwiegen werden. In den letzten 200 Jahren sind auch „Wandlungen im Verhältnis vom Kurpatienten zum Kurort“ eingetreten, die der Internist Fritz HARTMANN (1978) in vier charakteristische Punkte zusammengefaßt hat:

1. Die Wandlung von der Kur zur Krankenbehandlung.

2. Der Rollenwechsel vom Kurgast zum Kurpatienten.

3. Die Industrialisierung der Kurorte mit der zugehörigen Vermarktung der den Reichtum des Kurortes begründenden natürlichen Heilmittel.

4. Die Öffnung der Kurmöglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten seit der Einführung der Sozialversicherung mit entscheidenden Einflüssen der Versicherungsträger auf den „Kur-Betrieb“.

„Kurwesen und Kurorte haben also an allen gesellschafts- und gesundheitspolitischen Entwicklungen teilgenommen.“ Nach HARTMANN sollte ein Weg beschritten werden, der auch den neuen Kurpatienten wieder zum Kurgast macht. Dazu hilft die alte, immer noch lebendige „Denkfigur: Rekreation – Repräsentation – Kommunikation“. Wie weit hier eine ärztlich-erzieherische Aufgabe der Gesundheitsbildung vorliegt, diese Frage wird sich der Kurarzt zwangsläufig stellen. Eine Antwort darauf geben schon die klugen Überlegungen von Hans Erhard BOCK im 1. Band der „Zeitschrift für physikalische Medizin“ (1970).

3. Das Musterbeispiel Bad Bramstedt

In der langen mehrtausendjährigen Geschichte des Bäderwesens ist die Entdeckung der Mineralquellen von Bramstedt verhältnismäßig jung. Andererseits ist die Zeitspanne von dreihundert Jahren, die sich 1981 vollendet hat, gemessen an der individuellen Erfahrung, eine durchaus ehrwürdige Zeit. Sie gewinnt besonderes Interesse, wenn man bedenkt, daß sie bedeutsamste Epochen der deutschen Kulturgeschichte einschließt, auf eine lange Zeit deutsch-dänischer Geschichte zurückblickt, denn Schleswig-Holstein war seit dem ausgehenden Mittelalter der dänischen Krone verbunden (Gedenkjahr an CHRISTIAN I., 1426-1481). Frühe Entscheidungen über Bramstedts Quellen im 18. und 19. Jh. unterlagen nominell der dänischen Verwaltung mit ihren höchsten Adressaten in Kopenhagen.

Bramstedt hat darüber hinaus den Vorzug, daß die fähigsten Gelehrten des Landes seine Quellen begutachteten. Gelehrte von solch medizingeschichtlichem Rang wie sie kaum ein älteres Heilbad in Deutschland aufzuweisen hat und die dadurch noch an Gewicht gewinnen, als ihre Arbeit bereits die exakt-naturwissenschaftliche Denkweise des späteren 19. Jh. vorausahnen läßt. Paradigma aber, ein Musterbeispiel ist Bad Bramstedt in der Folgerichtigkeit seiner Entwicklung, die zu seiner Weltgeltung als Rheumaheilbad geführt hat. Unabhängig von der Beachtung seiner Quellen in der Publikumsgunst ist es aufgrund seiner naturgegebenen Möglichkeiten einen zielgerichteten Weg gegangen, der von manchen anderen Heilbädern auf den ihnen qualitativ entsprechenden Sektoren erst noch vollzogen werden müßte.

Der Chronist von Bramstedt, Hans Hinrich HARBECK (1863-1950) gliedert in seiner Chronik (posthum 1959) die Geschichte des Kurortes Bramstedt – die amtliche Bezeichnung „Bad Bramstedt“ gibt es seit 1910 – in vier Abschnitte: drei Perioden sporadischen Aufblühens, „stoßweise und eigenwillig“ (1681, 1761, 1810) und die der „stetigen Entwicklung“ ab 1879.

1681 wird der „Gesundbrunnen“ in der Feldmark östlich des Ortes von einem Schweinehüter, der seinen Fieberdurst zu stillen suchte, zufällig entdeckt. Die Kunde seiner Heilung veranlaßt andere Fiebernde und chronisch Erkrankte, von dieser Quelle zu trinken, mit gleichem Erfolg. Der Zuspruch läßt sich aus den Geldern ermessen, die in dieser Zeit der Kirche durch Sammlung für die Armen zugeflossen sind, Ein Weihgeschenk nach erfolgter Heilung sind die Altarleuchter von Larenz JESSEN (1681) in der Bramstedter Kirche. Wenige Jahre später hatte die Quelle ihre „Anziehungskraft“ verloren.

Titel der „Abhandlung vom Gebrauch und Mißbrauch des zu Brahmstedt in Holstein auf göttliche Vorsehung entsprungenen Gesundbrunnen“ 1761

1761 „hat man aufs neue angefangen, eine große Hoffnung zu diesem Brunnen zu fassen“ heißt es in dem Bericht des Segeberger Amtmanns von ARNOLD (15. Mai), der den Wunsch ausdrückt, den nutzbringenden Brunnen vor erneutem Verfall zu bewahren. Voraussetzung wäre natürlich eine genaue Kenntnis seiner Eigenschaften und seiner Anwendung. Die Benutzerzahl ist so groß, daß am 1. Juni eine vorläufige „Brunnenordnung“ erlassen und im Wortlaut seiner Königlichen Majestät in Kopenhagen mitgeteilt wird. In Bramstedt, dessen Ruf als Heilquellenort in die weitere Umgebung gedrungen ist, gibt es keinen Badearzt (..Brunnen-Medicus“). Daher bewirbt sich der Hamburger „Licentiat“ und „Practicus“ der Medizin Johann Christoph HECHEL von HECHELSFELDT mit einer zierlichen Denkschrift (Abb.) an den König zu „Dennemarc Norvegen“ um eine solche Stelle „unter freyer Wohnung und bestallung“, die aber in der Folge zweifellos nicht besetzt worden ist. Die Empfehlung, Kuren in ihrer Anzeige zu prüfen und ärztlich zu überwachen (wer das Wasser nicht richtig anwendet, hat sich „davon schlechter Hülfe zu getrösten, woll aber Ungelegenheit und Schaden zu befahren“) entspricht durchaus den seit FRIES und PARACELSUS (s. o.) erhobenen Forderungen. Dafür mußten natürlich Zusammensetzung und Eigenschaften des Wassers bekannt sein.

Titelseite des 134. Stücks aus Unzers Wochenschrift „Der Arzt“ 1761

Die Untersuchung „der unweit Bramstedt sich hervorgethanen Quelle“ wird von dem königlichen Ministerium in Kopenhagen anempfohlen. Von dem Staatsminister Exzellenz von BERNSTORFF, der inzwischen in die Korrespondenz eingeschaltet ist, werden bereits am 6. Juni dem Oberpräsidenten von QUALEN als Gutachter die Altonaischen Ärzte STRUENSEE, CILANO und UNZER benannt. Zugleich weist BERNSTORFF auf Vorsichtsmaßregeln hin, um die Eigenschaften des Wassers nicht durch den langen Transportweg nach Altona (45 km) zu gefährden. Wieweit die Bramstedter Quelle in kürzester Zeit Gegenstand der öffentlichen und medizinischen Erörterung geworden ist,beweisen Artikel (127. und 134. Stück) aus UNZERs „Der Arzt“ (Abb.), einer der bemerkenswertesten medizinischen Periodica jener Zeit, Artikel, die bereits eine vorwegnehmende Untersuchung von UNZER enthalten und die am 17. Juli durch von QUALEN an BERNSTORFF übermittelt worden sind. Mit diesen geistvollen Aufsätzen einer geistvollen Zeitschrift, die jeweils durch ein Motto aus den „Bremer Beiträgen“ und von Friedrich von HAGEDORN (1708-1754) eingeleitet werden, jenem Hamburger Nachfolger von HORAZ und LA FONTAINE und Privatsekretär des dänischen Gesandten in London, sind wir mitten im Vorfeld der deutschen Klassik – GOETHE ist fast zwölf, SCHILLER noch nicht zwei Jahre alt. Es ist eine Zeit, die durch LESSING und KLOPSTOCK charakterisiert ist und in der der dänische Staatsminister hannoverscher Abstammung Johann Hartwig Ernst Graf von BERNSTORFF (1712-1772) als Förderer und Anreger von Wissenschaft und Kunst eine kaum zu überschätzende Rolle spielt.

Friedrich V. König von Dänemark

Ein aufgeschlossener, reformfreudiger König, FRIEDRICH V.(Abb./1723-1766), wie FRIEDRICH der Große und LUDWIG XV. ein Vertreter des aufgeklärten Absolutismus, ermöglichte dies Mäzenatentum. Es schloß Persönlichkeiten wie Jean Baptiste CHARDIN, Friedrich Gottlieb KLOPSTOCK, Johann Andreas CRAMER, Christian Johann von BERGER, „den Arzt . . . Freund aller leidenden Menschen“, der später der Universität Kiel sein Vermögen und seine umfangreiche Bibliothek vermachte, und Carsten NIEBUHR, den Orientreisenden ein, aber auch „wichtige Untersuchungen auswärtiger Gelehrter“, „denn die Sache der Wissenschaft ist ein allgemeines (Anliegen) der Menschlichkeit“. Der geniale Peter Helferich STURZ (1736-1779), von dem diese Aufzählung stammt, schildert in seinen „Erinnerungen“ BERNSTORFF als Staatsmann, „der mit tiefer Menschenkenntnis den Lieblingsberuf verband, einemunter seiner Leitung allzuglücklichen Lande nützliche Bürger zu verschaffen . . .“ Er „lebte“ in Bernstorffs Hause mit Klopstock die seligsten Tage seines Lebens.

KLOPSTOCK, der auf Einladung FRIEDRICHS V. in Kopenhagen seinen „Messias“ vollenden sollte, hat BERNSTORFF dankbar die prachtvolle Ausgabe seiner „Oden“ gewidmet, in denen die „Wingolf“-Lieder (1767), aber auch viele andere Stellen das Naturerlebnis von Quelle und Hain mit einer bis dahin ungewohnten Ausdrucksstärke schildern. Dort „in den Kühlungen des hohen Ahorns, und in der Grotte Bach“, dort wo es „im Haine weht“, wird „die geistervolle silberne Flut geschöpft“, „schon glänzt die Trunkenheit des Quells dir … aus hellem, entzücktem Auge“. Gesundbrunnen des Körpers und „Mimer“, Quell der Dichtkunst und Weisheit scheinen zusammenzufließen.

Johann August Unzer.

Der bedeutende Arzt und wissenschaftliche Schriftsteller Johann August UNZER (Abb./1727 bis 1799), dem GOETHEin „Dichtung und Wahrheit“ anerkennend ein Denkmal gesetzt hat, tritt in seiner Wochenschrift „Der Arzt“ (1761) mit der wohlwollenden Skepsis des Aufklärers der naiven Volksmeinung entgegen, die allzu blind Wunderheilungen vertraut, doch will er nicht entmutigen: „Inzwischen“ (bis genaue Daten vorliegen) „wider rathe ich keinem die Reise, wer nur mit großen Hoffnungen eine Wassercur versuchen oder eine Lustreise thun oder auch nur einen ROLAND sehen will“. Im 134. Stück bestätigt er aber, daß das Bramstedter Wasser „wirklich mineralisch sey“, und „so geringhaltig esauch immer seyn mag, so haben wir doch in unseren Gegenden für erst keinen stärkeren Gesundbrunnen und es ist für tausend Kranke ein ausnehmender Vortheil, eine solche Quelle in der Nachbarschaft zu besitzen.“

Das angeforderte „amtliche“ Gutachten vereinigt UNZER, DE CILANO und STRUENSEE, ein wissenschaftliches Dreigestirn erster Ordnung. Georg Christian Matemus DE CILANO (Abb./1696-1773) gebürtig aus Preßburg, Arzt in Altona, seit 1738 königlich dänischer Professor der Physik (Naturwissenschaften) und der klassischen Altertumskunde – solche Verbindung war damals durchaus möglich – hat ein reiches wissenschaftliches Werk verfaßt, zu Fragen der Medizin und der Naturwissenschaft <z. B. dem Alterstod) kritisch Stellung genommen, sich über die Ursache des Nordlichts Gedanken gemacht (1743) und sich mit der Quellenkunde und Wasserversorgung in der Antike beschäftigt.

li.: Georg Christian Maternus de Cilano re.: Johann Friedrich Graf Struensee als Minister.

Eigentlich federführend und bestimmend, wobei UNZERS chemische Voruntersuchungen eine wichtige Rolle spielten, war Johann Friedrich STRUENSEE (Abb./1737-1772). Gleich der erste Satz des Berichtes „Nur Versuche an der Quelle konnten zum Ziele führen“ verrät STRUENSEEs Diktion. Seine überragenden medizinisch-wissenschaftlichen Qualitäten und sein Weitblick in der Organisation desGesundheitswesens sind von dem dänischen Medizinhistoriker Egill SNORRASON (J. Fr. Struensee, Laege og Geheimestatsminister, Kobenhavn 1968) monographisch dargestellt. STRUENSEEs kometenhafter Aufstieg am Himmel der dänischen Politik, wo er 1770 als Staatsminister den Grafen BERNSTORFF verdrängt, seine als Arzt des kranken CHRISTIAN VII. (1749-1808, in Rendsburg gestorben) nahezu unbegrenzte Macht, seine schicksalhafte Verstrickung mit der unglücklichen dänischen Königin CAROLINE MATHILDE (1751-1775), sein grausames Ende, all das wurde Anlaß zu zahlreichen Romanen und Bühnenstücken, darunter auch ein Entwurf des aus Wesselburen stammenden Friedrich HEBBEL (1813 bis 1863). Solch ein Aufstieg und Ende hat damals ganz Europa bewegt und, wie auch LESSINGs Korrespondenz beweist, vor dem Fall des Glücks erschauern lassen. STRUENSEE war gescheitert, weil er, der überzeugte Anhänger der französischen Aufklärungsphilosophie („Um Gespenster zu verscheuchen, muß man Licht anzünden“, Gedanken eines Arztes vom Aberglaubenund der Quacksalberey 1760), seine weitgespannten Reformen in einer dafür unvorbereiteten und in ihren Spitzen brüskierten Gesellschaft über das Knie brechen wollte. Das Schicksal fügte es, daß sie dann später unter seinen Nachfolgern Stück für Stück verwirklicht wurden.

Das Ergebnis des Dreiergutachtens (1761) war eine qualitative Aufnahme der Bestandteile des Bramstedter Brunnens, der in manchen seiner Eigenschaften dem Pyrmonter und Schwalbacher Wasser vergleichbar schien. Wegen der Transportverluste bei geringem Mineralgehalt soll er „bloß an der Quelle getrunken werden“. Die Verhinderung des Zuflusses von Fremdwasser würde die Wirkung, die sich medizinisch noch nicht eindeutig bestimmen läßt, verstärken können.

Philipp Gabriel Hensler.

Von anderen Quellenuntersuchungen (deren SÜERSEN noch eine ganze Anzahl vermerkt) ist die aus dem Jahre 1764 von dem damaligen Amtsphysicus zu Segeberg und späterem Kieler Professor der Medizin und Begründer des „Schleswig-Holsteinischen Sanitäts-Collegiums“ Philipp Gabriel HENSLER (Abb./1733-1805) erwähnenswert. HENSLER ist in Oldensworth auf der Halbinsel Eiderstedt geboren, also ein Sohn des Landes. 1775 zum dänischen Archiater (oberster Arzt) ernannt, begründet er mit einem umfangreichen, auch heute noch faszinierenden wissenschaftlichen Werk, in dem er sich u.a. für Diätetik und Lebensordnung (Luft, Wärme, Kälte, äußere und innere Bewegung, Geistesanstrengungen als Genesungsmittel) einsetzt, den Ruhm der Kieler Universität im ausgehenden 18. Jh. Sein (erst 1789 veröffentlichter) Bericht über Bramstedt erwähnt sechs, nach Ausschöpfung des Brunnens unterscheidbare Quellen, von denen er vier analysiert hat mit dem Nachweis von Schwefel, Eisen und Kochsalz. Nach HENSLERs Urteil ist das Wasser „nutzbar“. ,,Es scheint mit Kräften versehen zu seyn, die vermutlich einen Teil der Indicationen ein Genüge thun können, um deren Willen wir andere mineralische und leichte Wässer schätzen.“ „Die bisherigen Proben von Heilungen sind . . . zum Theil unleugbar wahr“. Um die Kräfte zu bestätigen und dauerhaft zu erhöhen, sind Mühe, Kosten und „ein bisgen Enthusiasmus“ nötig. Sie müßten sich „zum Vortheil des Brunnens vereinigen“.

Aus HENSLERs Bericht wird einsichtig, warum den Quellen eine Dauerwirkung versagt blieb. Es fehlten, von der Quellfassung abgesehen, die örtlichen Einrichtungen, die eine Trink- oder Badekur zu einem wiederholbaren Erfolg machen konnten und über die ältere, etablierte Heilbäder bereits verfügten. Einen Ansatz dazu hätte es vielleicht in den kommenden zehn oder fünfzehn Jahren nach dem Dreiergutachten (1761) gegeben, aber BERNSTORFFs Entlassung und STRUENSEEs baldiger Sturz ließen für solche Hoffnung keinen Raum.

Titel des Buches von J.F. Süersen über die Mineralquellen bei Bramstedt

1810, rund zwanzig Jahre nach HENSLERs Veröffentlichung wollen die Einwohner von Bramstedt selbst die Initiative ergreifen, um die „nöthigen Einrichtungen für die Bequemlichkeit der Kranken zu treffen“. König FRIEDRICH VI. (1768-1839), damals Verbündeter NAPOLEONS und, wie FRIEDRICH V. ein Förderer von Kunst, Wissenschaft, Handel und Agrikultur, erteilt das gewünschte Privilegium, in Bramstedt ein Brunnengebäude anzulegen. Wieder ist ein BERNSTORFF, diesmal der Großneffe Christian Günther (1769-1835) dänischer Staatsminister; sein Vater Peter Andreas (1735 bis 1797), ebenfalls Minister in Kopenhagen, hatte das Bauernbefreiungswerk vollendet und den jungen SCHILLER unterstützt.

Das Jahr 1810 sieht gleich zwei wichtige, voneinander unabhängige Veröffentlichungen über die Bramstedter Quellen in Buchform. Es sind dieersten quantitativen Analysen.

Johann Friedrich SÜERSEN (1771-1845), später Dozent für „Mineralogie und Pharmazie“ an der Universität Kiel, hat das Verdienst in seiner Darstellung alles über die Bramstedter Heilquellen Bekannte mit historischer Genauigkeit zusammengetragen zu haben. Er fügtseinem Buch (Abb.) eine Situationskarte bei (Abb.), aus der die Existenz mehrerer Mineralquellen hervorgeht. Neben dem alten, sogenannten „Schwefelbrunnen“ (Eisenoxydquelle) sind es Eisenquellen (vormals „Stahlquellen“ genannt) und eisenhaltige Salinen. SÜERSEN selbst verwendet den Ausdruck Eisenquellen in seinem Text und gibt eine ausführliche Beschreibung nach eigenen, im Auftrag des Schleswig-Holsteinischen Sanitäts-Collegiums durchgeführten Untersuchungen. Die Analysen in den Handbüchern der Heilquellenlehre von OSANN (1832) und VETTER (1845) beziehen sich auf ihn und auf die Analysen von PFAFF.

Situationskarte der Mineralquellen von Bramstedt (1810) nach einer Aufnahme von Jargstorff-Kellinghusen gezeichnet von Pastor Holst in Kiel.

Christoph Heinrich PFAFF (Abb./1773-1852), seit 1797 Professor an der Kieler Universität, einer der bahnbrechenden medizinischen Forscher des frühen 19. Jhs., hat in seinem überaus kritischen Buch (Abb.) die Bramstedter Quellen ebenfalls einer sorgfältigen Analyse unterzogen.

Christoph Heinrich Pfaff – königlich däni- scher Etatsrath und Professor der Medizin.

Er erkennt den Wert des schwach wirkenden Mineralwassers für bestimmte Konstitutionen und sieht darin einen Vorzug vor dem Pyrmonter und Driburger Bad. Nach Dr. GRAUER in Kellinghusen ist die Quelle mit überwiegendem Eisengehalt bei Lähmungen und Gelenkleiden wirksam. Heute würde man mit Heinrich VOGT bei Eisenwässern eher an eine allgemein erholungsfördernde Wirkung denken. Interessant ist schließlich der Vergleich der Salinen mit demMeerwasser, die quantitative Entsprechung der ältesten Bramstedter Quelle und der Kissinger Quelle, der Eisenquellen mit Rehburg und Bath in England. Einen ganz wesentlichen Anteil der Kurwirkung machen nach PFAFF veränderte Diät, Lebensart, veränderte Luft und Umgebung, sowie der Temperaturreiz von Bädernaus, so daß in seiner Darstellung für den alten Glauben an den Heileffekt der Mineraltrinkkur (die Flüssigkeit alleinkann schon ein ausreichender Reiz sein) nur noch wenig Raum bleibt.

Titel der Abhandlung von C. H. Pfaff über die Mineralquellen bei Bramstedt, Altona 1810.

Bereits 1814 werden neben Trinkkuren in Bramstedt auch Badekuren verordnet (Harbeck). Eine Vorstellung über die Anwendung der Kurmittel liefert die für uns Heutige amüsante kleine Schrift von Dr. Franz HAGELSTEIN „Entwurf einesallgemeinen Badereglements beimGebrauche der Oldesloer salz- und schwefelhaltigen Salzbäder“, Kiel 1813.

Der für Bramstedts Entwicklung als Heilbad entscheidende Schritt erfolgt 1879 – inzwischen istSchleswig-Holstein nach turbulenten Ereignissen und Kriegswirren preußische Provinz geworden – als Dank der Initiative eines Bramstedter Bürgers, Matthias HEESCH, ein Solbrunnen höherer Salzkonzentration erbohrt, ein Badehaus errichtet und erstmals warme Solbäder angeboten werden. Der frühzeitig sich ankündigende Rheumatismus ist bekanntlich ein ausgezeichnetes Behandlungsobjekt für Wärmetherapie, Solbäder, Kochsalzbäder und milde Schwefelthermen. Dauerhafte Erfolge bleiben nicht aus. Der Bau des Matthias-Bades (so benannt nach HEESCH), bald erweiterter Kuranlagen, eines zweiten Solbades (1911) zieht eine wachsende Zahl von Kurgästen nach Bad Bramstedt. 1913 wird bei Bimöhlen eine weitere Quelle erbohrt, die eine Zeitlang sogar als „Versandbrunnen“ (z. B. für Eppendorf) genutzt wird.

Die in Bramstedt vorhandene glückliche Verbindung von Moor und Sole (Moorsole und Mineralmoor) läßt, unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg, dem Moor erhöhte Aufmerksamkeit zuteil werden. Die Moorbildung ist ein komplizierter Vorgang, für dessen Ablauf in der Natur 10000 bis 15000 Jahre erforderlich sind bei einemjährlichen Wachstum von nur etwa einem Millimeter. Das Moorschlammbad ist ein ideales Mittel, Wärme festzuhalten. Es ermöglicht die Anwendung hoher Wärmegrade bei sehr schonender Übertragung. Im Moorbewegungsbad unterschiedlicher Zähigkeit spielen die Reibungswiderstände, die eine erhöhte Arbeitsleistung erfordern, eine wichtigephysikalische und damit auch biologische Rolle. Schließlich hat das Moorbad auch chemische Eigenschaften durch seine natürlichen (oder zugesetzten) Mineralien und durch seine Extraktivstoffe. Die tiefgreifenden Wirkungen des Moorbades machen es zu einem idealen Behandlungsmittel für denRheumakranken. Der Nachweis der Radioaktivität derBramstedter Moorsole erweckt zusätzliches Interesse, da durch Radon eine schmerzlindernde, aber auch eine zellanregende, „verjüngende“ Wirkung zu erwarten ist, die sich zu den kreislaufwirksamen und hautkosmetischen Effekten des Moorbades addiert.

Mit der Ausnutzung des Moores wurde in Bramstedt der konsequente Weg zum großräumigen Rheumaheilbad beschritten, also zur Behandlung einer Krankheitsgruppe von größter sozialhygienischer Bedeutung. 1925 ist die Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungen gesichert, 1926 die Aufnahme in den Bäderverband erfolgt. Es ist dies das Jahr, in dem eine in ihren Ausmaßen und ihrem Inhalt einzigartige Ausstellung der Gesundheitspflege, sozialen Fürsorge und Leibesübungen, der „Gesolei“ in Düsseldorf, nur acht Jahre nach einem verlorenen Krieg, das Auge der Weltöffentlichkeit auf das vordringliche Problem körperlicher und seelischer Gesundheit lenkt.

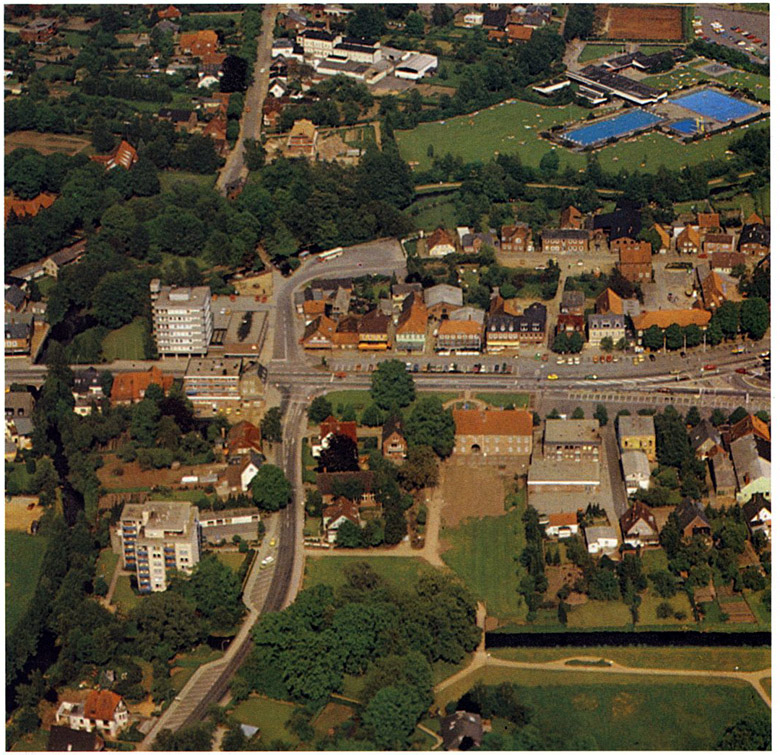

Dank einer großzügigen Geländestiftung der Stadt wird 1929-1930 das ebenso großzügige und ästhetisch fesselnde Bauprojekt (Karl FEINDT) der Rheumaheilstätte verwirklicht. Durchblättert man die 10. Auflage (1938) des damals noch schwergewichtigen „Reichshandbuchs der deutschen Fremdenverkehrsorte“, so springt die Luftaufnahme dieses neuen Kurhauses Bad Bramstedt beinahe vor allen anderen Abbildungen heraus (siehe Abb Seite 27) und läßt den Betrachter auf dieser Seite verweilen. Natürlich hat die Entwicklung hier nicht angehalten, Sanierungs- und Ergänzungsbauten bis 1981 zeigen flächenmäßig wohl mehr als eine Verdoppelungder Gesamtanlage. Sogar die Entdeckung neuer Quellen, die HECHEL von HECHELSFELDT 1761 in seiner Bewerbungsschrift richtig vermutet hatte, hat sich bis 1966, der Entdeckung der Solequelle am Raaberg, fortgesetzt.

Bramstedt liefert so ein am Ziel der Rheumabehandlung und etwaiger Begleiterkrankungen orientiertes Entwicklungsbeispiel, das von der bescheidenen Anwendung des alten Mineralbades im 19. Jh. hinführt zu breit gefächerten therapeutischen Möglichkeiten moderner physikalischer Medizin mit ihren vielfältigen apparativen, manuellen und bewegungstherapeutischen Hilfen. Die jüngste medizinische Vergangenheit hat neue Einsichten in das Wesen der Rheumaerkrankungen und ihrer Ursachen gebracht (Victor Ott). Diese fordern eine hochentwickelte Diagnostik, um Therapiemaßnahmen erfolgreich einsetzen zu können. Sie verlangen aber auch Forschungseinrichtungen, die einen weiteren Erkenntnisfortschritt ermöglichen.

Die moderne „kurörtliche Balneotherapie“, eine Umstimmungs- und Anpassungstherapie, führt in ein umfassenderes therapeutisches, rehabilitatives und gesundheitsbildendes Programm. Die naturgeebenen Möglichkeiten erkannt und sie im Interesse Heilungsuchender verwirklicht zu haben, ist das Verdienst vorausgegangener Generationen, die der „Gesundbrunnen des Nordens“ angeregt hat. Aber, „ein Bad und eine Quelle sind bekanntlich so gut wie die Ärzte, die sie anwenden“ (Hans Erhard Bock). Es ist nur zu wünschen, daß mit dieser erfolgreichen Entwicklung, die heutige universitäre Ausbildung junger Ärzte auch qualitativ Schritt hält. Wenn sich an Bad Bramstedts Naturheilschätzen der alte Spruch des PARACELSUS neu bewährt: „Alle Arztney ist in der Erden“, so bedarf es doch überlegter menschlicher Mitarbeit, um sie voll wirksam zu machen.

Schrifttum (in Auswahl und soweit nicht im Text angeführt).

Allen, C. F.: Geschichte des Königreiches Dänemark, Kiel 1842,

Amelung, W.: Bäder- und Klimaheilkunde im Wandel der Zeiten. Z. angew. Bäder- u. Klimaheilk. 19, 209 – 218 (1972).

Harbeck. H. H.: Chronik von Bramstedt, Hamburg 1959.

Hartmann, F.: Wandlungen im Verhältnis vom Kurpatienten zum Kurort. Z. angew. Bäder- u. Klimaheilk. 25, 1 – 16 (1978).

Krane, K.-W.: Vom Gesundbrunnen zur Rheumaklinik, Bad Bramstedt 1979.

Ott, V.: Balneotherapie der Rheumaerkrankungen im Wandel der Zeiten. Therapiewoche 29, 5994 – 6008 (1979).

Rudolph, G.: 100 Jahre wissenschaftliche Balneologie. Z. angew. Bäder- u. Klimaheilk. 26, 115 – 146 (1979).

Rudolph, G.: Die kulturgeschichtlichen und medizinischen Wurzeln des Bäderwesens. – Festvortrag auf der Fortbildungsveranstaltung

der Bundesärztekammer. Davos 1980 (im Druck).

Schipperges, H.: Geschichte der Christian-Albrechts-Universität Kiel, 1665 – 1965, Bd. 4,1, Kiel 1967.

Steudel, J.: Geschichte der Bäder- u. Klimaheilkunde in Amelung-Evers Handbuch der Bäder- u. Klimaheilkunde, Stuttgart 1962.

Vogt, H.: Einführung in die Balneologie und medizinische Klimatologie. Berlin 1945.

zurück

Dr. med. Gerhard JOSENHANS

Ärztlicher Direktor der Rheumaklinik Bad Bramstedt

Die Entwicklung der Rheumaheilstätte

zur Rheumaklinik 1931 – 1981

Fünfzig Jahre ist es her, daß am 1. Februar 1931 die Rheumaheilstätte Bad Bramstedt für die ersten Kranken geöffnet wurde, die in diesem Hause mit 325 Betten in 171 Krankenzimmern Heilung finden sollten. Der Eröffnung voraus ging ein langer Weg sorgfältiger Planungen.

Von 1931 bis 1981, in einem halben Jahrhundert also, sind mehr als 390 000 Kranke in der Rheumaheilstätte, die seit 1976 offiziell Rheumaklinik heißt, erfolgreich behandelt worden.

Rheumatologie um 1930

Vom Stand der „Reumatologie um 1930″ aus nahm die Bad Bramstedter Rheumaheilstätte ihre Tätigkeit auf. An der Spitze der Betrachtungen über „Rheumatologie um 1930″ soll eine Aussage stehen, die Dr. Anton FISCHER vom Rheuma-Forschungsinstitut Aachen im März 1931 verfaßte: „Unter der Bezeichnung „Rheumatismus“ werden gemeinhin alle diejenigen Erkrankungen des Bewegungsapparates zusammengefaßt, die in das therapeutische Gebiet der inneren Medizin gehören und die nicht als Teilsymptom einer spezifischen Allgemeinerkrankung (Lues, Tuberculose, Neoplasmen) erkannt wurden. Diese Bezeichnung enthält dabei zunächst etwas Negatives: Die unklare Ätiologie.

Da ferner sowohl akute wie chronische Prozesse, sowohl Gelenk- wie Nervenerkrankungen als „rheumatisch“ bezeichnet worden sind, so haftet an dieser Bezeichnung etwas Wechselndes und Unbestimmtes, was bei einem Teil der so bezeichneten Prozesse bei oberflächlicher Betrachtung auch zutreffen mag, der exakten klinischen Diagnostik jedenfalls nicht förderlich sein kann.

Das einzig Positive der als „rheumatisch“ bezeichneten Erkrankung war ihre Eigenschaft, auf physikalisch-therapeutische Maßnahmen günstig zu reagieren.“

Da die Behandlung der rheumatischen Erkrankungen damals im wesentlichen aus physikalischen und balneologischen Maßnahmen bestand, ist es nicht verwunderlich, daß die International Society of Medical Hydrology am 20. April 1925 in Paris ein interationales Komitee für Rheumatismus gründete und die Anregung gab, nationale Komitees zur Gründung von Rheuma-Gesellschaften ins Leben zu rufen.

Am 28. Januar 1927 wurde die Deutsche Rheuma-Gesellschaft geschaffen, nachdem schon in den beiden vorangegangenen Jahren ähnliche Vereinigungen in einer ganzen Reihe von Ländern entstanden waren. Am 15. Oktober 1928 kam die Internationale Rheuma-Liga zustande, der sich die Mehrheit der europäischen Länder anschloß.

Die Internationale Rheuma-Liga stellte es sich zur Aufgabe, die Krankheiten, die mit dem Sammelnamen „Rheuma“ bezeichnet wurden, in ihrem Wesen und in ihrer Ursache zu erforschen, Klarheit über den Begriff Rheuma auf dem Wege der Analyse und Synthese zu schaffen und eine allgemeingültige Nomenklatur aufzustellen. Sie verfolgte neben der wissenschaftlichen Forschung das Ziel sachgemäßer Behandlung zur Vorbeugung und Heilung, vor allem aber suchte sie das allgemeine öffentliche Interesse dadurch zu wecken, daß sie auf die wirtschaftliche Bedeutung der rheumatischen Erkrankung hinwies.

Rheumatische Erkrankungen hat es immer gegeben, sie stellen durch Schmerzen und Behinderung eine erhebliche Last für den Betroffenen dar, und sie haben eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung durch ihr häufiges Auftreten. Erst mit Einführung statistischer Erhebungen um die Jahrhundertwende 1900 gelang es, einen Überblick über die Zahl der Erkrankten zu gewinnen. Aus den Feststellungen des englischen Gesundheitsministeriums im Jahre 1924 ergab sich, daß der sechste Teil aller versicherten Kranken in Großbritannien „Rheumatiker“ waren (SCHOGER 1967).

Die Behandlung erfolgte durch die niedergelassenen Ärzte, die entgegen der weiten Verbreitung dieser Krankheiten im Studium nur wenig auf diese spätere Aufgabe vorbereitet wurden.

Der Geheime Sanitätsrat Dr. P. KÖHLER aus Bad Elster berichtete 1938 „als ich studierte, hörte ich wohl in den Vorlesungen der inneren Medizin von dem akuten Gelenkrheumatismus sprechen, auch von der chronischen Arthritis pauperum und von Ischias. In den chirurgischen Vorlesungen war von Arthritis deformans die Rede, am wenigsten wurde von den Krankheiten gesprochen, denen man in der Sprechstunde als .Gliederreißen‘ begegnete, von all den Krankheiten, die Ärzte und Publikum allgemein als Rheuma bezeichneten.Über keinen Begriff der Medizin herrschte soviel Unklarheit und so wenig Interesse und Verständnis!“

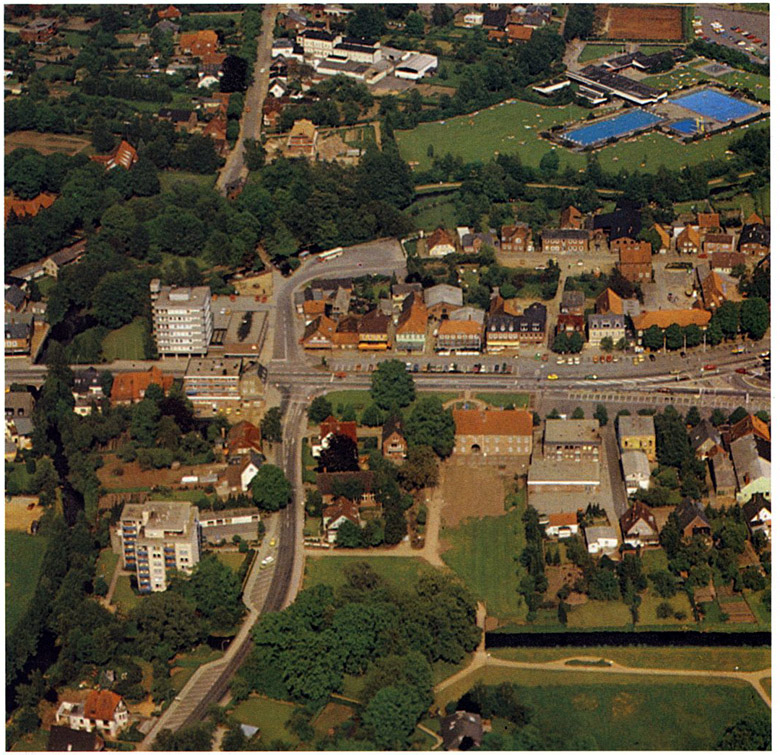

Luftaufnahme der 1931 eröffneten Rheumaheilstätte Bad Bramstedt: Ein großzügiges und ästhetisch wirkendes Bauwerk.

Soweit den niedergelassenen Ärzten eine klinische Behandlung erforderlich schien, erfolgte sie in den regionalen Krankenhäusern, von denen die wenigsten eine „Badeabteilung“ hatten. Lediglich in einigen Bädern mit Rheuma-Tradition gab es „Landesbäder“, klinische Einrichtungen, die später Schulen der Deutschen Rheumatologie wurden, wie z. B. die Landesbäder in Baden-Baden, Wildbad und Aachen, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gegründet worden waren.

Wie es zur Gründung der Rheumaheilstätte kam.

In der am 1. Februar 1956 erschienenen Festschrift „25 Jahre Rheumaheilstätte Bad Bramstedt“ schrieb Präsident HELMS als Vorsitzender des Vorstandes der ehemaligen Landesversicherungsanstalt der Hansestädte: „Seit 1925 belegten die in der Vereinigung von Krankenkassen Groß-Hamburg e. V. und im Landesverband Norden des Haupt Verbandes Deutscher Krankenkassen zusammengefaßten Krankenkassen in steigendem Maße das von Direktor Oskar ALEXANDER als Pächter betriebene Kurhaus Bad Bramstedt mit Kassenpatienten, um so in einem günstig gelegenen („das Bad vor den Toren Hamburgs“) einfachen Bade ohne unverhältnismäßige Kosten Rheumakuren für Versicherte und deren Angehörige durchzuführen. Der steigenden Inanspruchnahme genügte aber die vorhandene alte und reichlich verschlissene Anlage nach Umfang und Einrichtung bald bei weitem nicht. So erwuchs . . . der Gedanke, anstelle des veralteten und unzulänglichen Kurhauses eine eigene, den Bedürfnissen der sozialen Versicherungsträger entsprechende Heilstätte – insbesondere für Rheumakranke – zu errichten.“

Am 2. April 1929 wurde der Gesellschaftsvertrag der „Rheumaheilstätte Bad Bramstedt GmbH“ abgeschlossen. Planung und Leitung des umfangreichen Baues, der 2 770 000 RM kosten sollte, wurde dem Hamburger Architekten Karl FEINDT übertragen. Der Bau- und Einrichtungsaufwand von 8 500 RM je Patientenbett war „gewiß auch nach den Preisen jener Zeit nicht übermäßig“.

Das therapeutische Zentrum der neuen Rheumaheilstätte lag im Rundbau des Badehauses, in dem die Bramstedter Moorsole in Wannenbädern, das Moor als Heißpackungen sowie als Moorbäder in Holzwannen angewandt wurde. Die Moorgewinnung erfolgte im Gelände südlich der Heilstätte von Hand, der Transport mittels Loren zum Badehaus, wo die Aufbereitung in Mühlen stattfand, von denen das Packungsmoor in die Badekabine getragen wurde. In dieselben Kabinen schob der Moorarbeiter die fahrbaren Wannen, deren Bademoor mit strömendem Dampf auf etwa 40 Grad erwärmt war.

Von Krisen geschüttelt

Mit der Weltwirtschaftskrise 1931/1932 kam die neugegründete Rheumaheilstätte schnell in finanzielle Schwierigkeiten, die zu einer Verpachtung an den bisherigen wirtschaftlichen Leiter Oskar ALEXANDER führten, Es wurden auch Privatpatienten als Selbstzahler aufgenommen, obwohl ursprünglich vorgesehen war, ausschließlich Kranken- und Invalidenversicherte aus den Bereichen der drei Hansestädte und Schleswig-Holstein aufzunehmen.

Die Ärztliche Leitung der Rheumaheilstätte hatte bis 1. September 1933 Dr. SCHULZ, der langjährige Badearzt des alten Kurhauses. Bis März 1935 war Dr. STROMBERGER als Chefarzt tätig. Als Dr. PAULUS am 4. März die Stelle des Chefarztes der Rheumaheilstätte übernahm, befand sich das Haus neben der wirtschaftlichen auch in einer ärztlichen Krise, da sein Vorgänger mit zwei anderen Ärzten plötzlich ausgeschieden war. Dr. PAULUS konnte den Internisten Dr. GROSSEKETTLER und den Röntgenologen Dr. GATZWEILER als Abteilungsärzte gewinnen. Diese personelle Besetzung führte zu einer Vergrößerung des Laboratoriums, zur Einrichtung eines Raumes für EKG und Grundumsatzbestimmung sowie zum Bau eines Rontgeninstitutes für Diagnostik und Therapie. 1935 wurde eine Diätküche mit Diätspeisesaal neu gebaut.

Mit 1130 Betten überfülltes Lazarett

Wenige Tage vor Kriegsausbruch wurde die Rheumaheilstätte am 25. August 1939 Reservelazarett, zunächst für Rheumakranke und Innere Leichtkranke. In der Zwischenzeit war die Heilstätte durch den Neubau des für Privatpatienten vorgesehenen Kurhauses an den Auen auf 360 Betten erweitert worden. Wirtschaftlich stand die Einrichtung wieder gefestigt da. Bei geringer Belegung des Lazaretts konnte der Heilstättenbetrieb aufrechterhalten bleiben, so daß im Januar 1940 neben 80 Soldaten noch 250 kranken- und invalidenversicherte Patienten vorhanden waren. Im Januar 1942 wurde das Lazarett auf 450 Betten vergrößert und eine chirurgische Abteilung mit 250 Betten eingerichtet, was eine Aufgabe des zivilen Betriebes bedingte. 1944/45 stieg die Bettenzahl bis auf 1 130 Betten, was nur durch Zuhilfenahme aller Flure, der Speise- und Aufenthaltsräume, des Badehauses und Gymnastiksaales möglich war.

Vom 12. Mai 1945 war die Rheumaheilstätte Reservelazarett unter Leitung eines aktiven Sanitätsoffiziers bis zur Auflösung des Lazaretts am 30. Januar 1946 und Umwandlung in ein Flüchtlings-Krankenhaus mit 700 Betten, zu dessen Leiter Oberarzt Dr. GROSSEKETTLER bestimmt wurde. Am 19. Oktober 1946 wurde das Flüchtlings-Krankenhaus endgültig aufgelöst.

Der alte Haupteingang zum Kurhaus, benutzt im Laufe von Jahrzehnten von hunderttausenden Patienten

Die Rheumaheilstätte Bad Bramstedt GmbH übernahm unter Leitung von Dr. PAULUS wieder den Betrieb des ganzen Hauses, in dem sich noch innere, chirurgische, neurologische, gynäkologisch-geburtshilfliche, Kinder- und Rheuma- Abteilungen befanden. Die neurologische Abteilung wurde Ende 1946, die Kinder-Abteilung im März 1947 aufgelöst und die innere, chirurgische und gynäkologische Abteilung verkleinert unter langsamer Vergrößerung der Rheuma-Abteilung.

Die gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung unter Leitung von Professor Dr. KRANE stand ebenso wie die innere Abteilung unter Dr. WIEDE der Bevölkerung von Bad Bramstedt und Umgebung zur Verfügung. In der chirurgischen Abteilung unter Dr. ZEHRER wurden zahlreiche neurochirurgische Operationen, vor allem Bandscheibenoperationen vorgenommen, nachdem die Wirbelsäule als Krankheitsfaktor erkannt worden war.

Im therapeutischen Bereich wurden Kabinen für die elektrophysikalische Behandlung eingerichtet und die Pendelapparate aus dem Zandersaal entfernt. Im Haus an den Auen konnte ein Saal für zwei Krankengymnasten benutzt werden. Im Badehaus wurden zwei hydrogalvanische Bäder, zwei Unterwassermassageräume und ein subaquales Darmbad eingebaut.

Viele Ärzte haben im Verlauf eines halben Jahrhunderts den Kranken in der Rheumaheilstätte/ Rheumaklinik gedient. Unzählig viele Mitarbeiter waren in anderen Bereichen ebenfalls für die Kranken tätig. Stellvertretend für alle soll der jahrzehntelange Einsatz von zwei Persönlichkeiten im Dienst der Klinik gewürdigt werden.

Über 30 Jahre war Landesverwaltungsrat Hans BLOBEL Geschäftsführer der Rheumaklinik Bad Bramstedt. Seinem Einsatz ist es mit zu verdanken, daß die damalige Rheumaheilstätte nach dem Niedergang durch den Zweiten Weltkrieg Aufbauphasen nie gekannten Ausmaßes erleben konnte. Es gelang, die Rheumaheilstätte ab 1950 als größte Heilstätte der Bundesrepublik auf den modernsten Stand zu bringen.

In dieser Form wurden Moorbäder bis 1979 verabreicht. Über 400 Moorbadewannen besaß die Rheumaheilstätte

Herbert ALEXANDER war seit 1947 Verwaltungsdirektor und ab 24. April 1967 Geschäftsführer der Rheumaheilstätte GmbH. Unter seiner Regie fanden umfangreiche Erweiterungen statt. Seit 1948 wurden durch seinen Einsatz Bauten im Wert von zehn Millionen Mark (einschließlich der Personenwohnhäuser) errichtet. Viele Ehrenämter bekleidete der 1976 verstorbene Geschäftsführer: Stadtverordneter, Mitglied des Kirchenvorstandes, Vorsitzender der AOK-Vertreterversammlung, Vorsitzender der Rheuma-Liga Schleswig-Holstein.

Entwicklung zum Spezialkrankenhaus

17 Jahre wirkte Dr. PAULUS als Chefarzt der Rheumaheilstätte. Seine Zielsetzungen für die Rheumaheilstätte erläuterte er am 15. April 1952, als er sein Aufgabenfeld verließ: „Es war mein Ziel, der Rheumaheilstätte allmählich den Charakter eines Spezialkrankenhauses für Rheumakranke zu geben. Die Bäderbehandlung sollte zwar ein sehr wichtiges und unentbehrliches Mittel, aber kein Allheilmittel sein. Es gab ja manche Rheumakranke, bei denen eine Bäderbehandlung durchaus nicht angezeigt war. Deshalb sollten alle Behandlungsmethoden, also außer der balneologischen, der verschiedenen elektro-mechanisch-physikalischen Methoden, Gymnastik, Diät, Röntgentherapie, Psychotherapie, orthopädische und operative Maßnahmen, Arzneimittelbehandlung usw. angewendet werden.

Viele Rheumakranke litten gleichzeitig noch an anderen Krankheiten, die zum Teil mit dem Rheumaleiden in einem ursächlichen Zusammenhang standen und die unbedingt mitbehandelt werden mußten. Dies waren vor allem Herz- und Kreislaufkrankheiten, Stoffwechselkrankheiten, Blutkrankheiten, Krankheiten der Verdauungsorgane und der inneren Drüsen, Nervenkrankheiten, Knochenkrankheiten, bösartige Geschwülste, Unterleibskrankheiten der Frauen, Krankheiten der Rachenorgane und der Nebenhöhlen, Zahnkrankheiten.

Aus diesen Gründen mußte ich bestrebt sein, daß außer den entsprechenden diagnostischen und therapeutischen Einrichtungen auch Ärzte zur Verfügung standen, die in den diesbezüglichen Fachgebieten eine genügende Erfahrung hatten. Dieses Ziel habe ich allerdings erst nach dem Kriege erreicht. Die Ansicht, daß es sich bei den Rheumakranken meist nur um Leichtkranke handele, die keiner eingehenderen Untersuchung und Behandlung bedürfen und bei denen es genüge, zu Beginn die Bäder zu verordnen und am Schluß zu fragen, wie es gehe, ist völlig abwegig. Gerade bei diesen Leichtkranken handelt es sich nicht selten um den Beginn einer sehr ernsten, ja tödlichen Krankheit.

Auch die alte Moorbahn gehört seit 1979 der Vergangenheit an. Vier- bis fünfmal am Tage fuhr sie Frischmoor in Massen heran. Jetzt kommt das für die Behandlung so notwendige Moor über eine Pipeline in die Klinik.

Je geringer die Beschwerden und der oberflächliche Befund erscheinen, desto genauer muß die Untersuchung sein. Die Diagnose, daß es sich um eine leichte und belanglose Krankheit handle oder daß überhaupt keine organische Krankheit vorhanden sei, kann erst nach einer ganz gründlichen Durchuntersuchung gestellt werden. Ganz besonders zu berücksichtigen ist gerade bei den Rheumakranken der psychische Faktor. Oft liegt dem sogenannten „Rheuma“ eine seelische Schädigung zugrunde. Diese Kranken bedürfen einer psychischen Behandlung, die mit der Bäderbehandlung verbunden werden kann.“

Untersuchungsarbeiten in der Rheumaforschung

Trotz Erweiterung der Belegungsmöglichkeiten auf 650 Betten, was durch eine Aufstockung des Hauptgebäudes erreicht wurde, traten insbesondere in den Sommermonaten lange Wartezeiten ein. Die Anzahl der Selbstzahler verdoppelte sich in den Jahren 1950 bis 1955.

Größte Rheumaklinik der Bundesrepublik

Im April 1952 übernahm Dr. GEHLEN nach ärztlicher Weiterbildung in der Rheumaklinik „Landesbad“ in Aachen von Dr. PAULUS die Aufgabe des Chefarztes und Ärztlichen Direktors. Im Frühjahr 1952 wurden die restlichen Krankenhausbetten mit Rheumakranken belegt. Die Gesamtkapazität betrug nunmehr 670 Betten. Damit war die Rheumaheilstätte Bad Bramstedt die größte in der Bundesrepublik geworden.

1953/1954 wurde das Moorsolebewegungsbad in der Mitte des Badehausringes errichtet, in dem zum ersten Male Krankengymnastik im Wasser erfolgen konnte. Gleichzeitig wurde ein Gymnastiksaal, ein Inhalationsraum sowie eine Massageabteilung errichtet. Die physikalische Therapie wurde durch Wechselduschen, Hauffe‘ sche Bäder sowie einKohlensäuregas-Trockenbad erweitert.

Die Aufenthaltsräume konnten 1958/1959 durch den Bau des Hauses Süd vergrößert werden, in dem auch ein Theatersaal mit über 400 behindertengerechten Sitzplätzen enthalten ist. Der Theatersaal, der durch gemeinsame Benutzung mit der Volkshochschule zur Verbindung von Stadt und Rheumaheilstätte beiträgt, hat das Freizeitangebot erheblich verbessert. In Haus Süd wurden auch Zimmer für 80 Patienten und 14 Krankenschwestern geschaffen.

Schwerpunkt: Rheumaforschung

Mit der Errichtung des „Haus des Ärztlichen Dienstes“ 1962/1963 wurden die Diensträume für Ärzte vermehrt, ein weiträumiges klinisches Labor sowie ein Forschungslabor eingerichtet und im 1. Geschoß ein Wohnheim für Schwestern und medizinische Assistenzberufe geschaffen, im 2. Obergeschoß ein Konferenzraum sowie eine wissenschaftliche Bibliothek.

Die Einrichtung eines Forschungslaboratoriums geht auf die Initiative des wissenschaftlichen Beirats der Rheumaheilstätte zurück, der gemeinsam mit den Gesellschaftern die Erforschung der Ursachen rheumatischer Erkrankungen für erforderlich hielt. Rheumaforschung wurde außerhalb der Universitäten bisher lediglich in der Rheumaklinik Aachen sowie im Rheumakrankenhaus Baden-Baden betrieben, sie sollte sich in der Rheumaheilstätte Bad Bramstedt schwerpunktmäßig auf morphologische Fragen mittels Elektronenmikroskop (Dr. DETTMER) sowie auf biochemische Vorgänge im Gelenk (G. BINZUS) konzentrieren.

Die bisherigen Forschungsziele von Dr. PAULUS lagen in der statistischen Auswertung der Erprobung neuer Arzneimittel sowie in der Auswertung diagnostischer und therapeutischer Erfahrungen. Dr. GEHLEN führte die medizinisch-statistischen Untersuchungen seines Vorgängers weiter und richtete sein Interesse auf die Einflüsse des Herdgeschehens in Entstehung und Entwicklung entzündlich-rheumatischer Erkrankungen.

Mit Erreichen der Altersgrenze von Dr. GEHLEN übernahm der Verfasser am 1. April 1964 die Ärztliche Leitung der Rheumaheilstätte mit dem Ziel, die Diagnostik auf klinischem, radiologischem und labormedizinischem Gebiet zu verbessern, die medikamentöse Therapie, insbesondere auf dem Gebiete der „Basistherapeutika“ zu erweitern und auf dem Gebiet der physikalischen Maßnahmen das aktivierende Prinzip zu verstärken durch einen Ausbau der krankengymnastischen Abteilung sowie durch Einrichtung der Beschäftigungstherapie. Begleitend dazu wurde das Freizeitangebot vergrößert, welches ebenso wie die aktive physikalische Therapie den Patienten für eine Weiterführung der begonnenen Maßnahmen motivieren soll.

Die EDV-Erfassung der Krankengeschichten unter Einschluß eines Teiles der Labordaten begann 1964/ 1965. In der Zwischenzeit liegen Lochkarten von mehr als 150 000 Krankengeschichten vor. Unter Anwendung dieses Verfahrens konnten die Arbeitsunfähigkeitsfälle sämtlicher AOK-Versicherter der Länder Schleswig-Holstein, später auch Hamburg, nach den Einflüssen der jeweiligen Behandlungen untersucht werden.

1964 wurde die Neurologische Abteilung mit Dr. STRAUBE neu besetzt, der elektroencephalographische, später elektromyographische Untersuchungen einführte und sich für psychosomatische Zusammenhänge interessiert.

Beschäftigungstherapie im Kurmittelhaus am Teich nach ärztlichen Verordnungen. Tätig sind drei examinierte Beschäftigungstherapeutinnen

Aufgrund der Erfahrungen, die im Konsiliarsystem mit der Orthopädischen Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf von Professor Dr. HARF und Dr. TILLMANN gemacht wurden, konnte mit Verständnis der Gesellschafter und Unterstützung durch Professor Dr. BUCHHOLZ vom Allgemeinen Krankenhaus St. Georg Hamburg 1965 eine orthopädisch-operative Abteilung eingerichtet werden mit dem Ziel, bewegungsunfähige Rheumakranke durch operative Maßnahmen wieder zu mobilisieren sowie durch operative Entfernung der entzündeten Gelenkkapsel richtunggebenden Einfluß auf die Entwicklung des rheumatischen Prozesses zu nehmen. Nach Studienreisen durch Finnland, wo die operative Behandlung entzündlich-rheumatischer Erkrankungen ihren Ausgang genommen hatte und der Schweiz wurde Dr. TILLMANN die Leitung der Orthopädischen Abteilung der Rheumaheilstätte übertragen. Es wurden dazu die früheren Operationsräume im III. Obergeschoß des Haupthauses wieder eingerichtet.

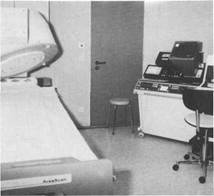

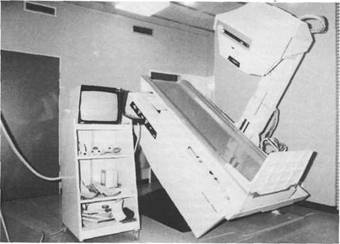

Gamma-Kamera mit Untersuchungs- tisch (links) und Meßwertverarbeitung (Rechner, rechts) zur Durchführung nuklearmedizinischer Untersuchungen (Isotopen-Diagnostik) des Skeletts, der Gelenke, der inneren Organe sowie des Gehirns

Um Raum für die aktivere physikalische Therapie zu schaffen, wurde 1966/1967 das „Kurmittelhaus am Teich“ errichtet mit einem Bewegungsbad von 100 Quadratmetern Größe, gefüllt mit 175 Kubikmeter Sole in einer Temperatur von 33 Grad Celsius, in dem Unterwassergymnastik erfolgt, ergänzt durch therapeutisches Schwimmen (unter Einschluß von Schwimmunterricht). Im selben Gebäude liegen eine Gymnastikhalle für Gruppentherapie, eine Abteilung für Beschäftungstherapie, Räume für die Abgabe von Massagen, Spielzimmer für Tischtennis und Billard sowie Umkleide- und Ruhehallen.

Neuer Name offiziell: „Rheumaklinik“

Die Gesellschafter haben durch eine Änderung des Namens in „Rheumaklinik“ der tatsächlichen Aufgabe einer Spezialklinik Rechnung getragen. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Bettenzahl durch Belegung von Außenstationen zeitweilig bis auf 970 vergrößert. Durchschnittlich sind 600 bis 700 Betten durch die Rentenversicherungen, 200 Betten durch die Krankenversicherungen belegt, selbstzahlende Patienten machen weniger als fünf Prozent aus. Die Steigerung der Bettenzahl wird ermöglicht durch die Aufstockung des „Haus des Ärztlichen Dienstes“ 1970/1971, in dem 24 Patienten, nach Neubau eines Personalwohnhauses 1973 weitere 50 Patienten untergebracht werden.

Mit dem neuen Verwaltungsdirektor RATH begann eine großzügige Renovierung und Modernisierung der Klinikeinrichtungen. Als erstes wird das Haus an den Auen 1974 renoviert und auf Einbettzimmer umgestellt. 1975 ersetzte die neue Energiezentrale das alte Kesselhaus.

Durch gute Behandlungsergebnisse stieg die Nachfrage nach Unterwassergymnastik so stark, daß 1975/1976 ein zweites Bewegungsbad an das Kurmittelhaus am Teich angebaut werden mußte, in dem sich unter anderem feststehende Düsen zur Unterwassermassage befinden. Der Erweiterungsbau enthält auch zwei Saunen mit Tauchbecken und Freiluftraum, Tretbäder sowie eine Wechseldusche und Liegeräume.

Das Moorbewegungsbad – die „Attraktion der Rheumaklinik Bad Bramstedt“

Gamma-Kamera mit Untersuchungs- tisch (links) und Meßwertverarbeitung (Rechner, rechts) zur Durchführung nuklearmedizinischer Untersuchungen (Isotopen-Diagnostik) des Skeletts, der Gelenke, der inneren Organe sowie des Gehirns

Mitte der siebziger Jahre beschließen die Gesellschafter langfristige Strukturmaßnahmen zur Intensivierung der Therapie sowie zur Verbesserung der Unterbringung. Als erste Maßnahme wird 1976 bis 1979 das Badehaus zu einem modernen Therapiering neugestaltet, wodurch sich die Abgabekapazität auf 3 400 Anwendungen pro Tag verdoppelt hat, so daß den stationären Patienten rund drei Anwendungen pro Tag zur Verfügung stehen. Der qualitativen Verbesserung der physikalischen Therapie dienen die neugeschaffenen Moorbewegungsbäder und Moortretbäder sowie die Neukonstruktion einer Großraum-Wanne, gefüllt mit fünfprozentiger Sole und ausgerüstet mit feststehenden und beweglichen Düsen für Unterwassermassagen sowie für Sprudelbäder. Die Moorbäder sind an das Leitungsnetz angeschlossen, welches von einer Mooraufbereitungseinrichtung über eine Druckleitung gespeist wird. Sämtliche Therapieeinrichtungen wurden behindertengerecht erbaut.

Zwei Bettenhäuser sind im Sommer 1981 auf dem Gelände der Rheuma- klinik im Bau, um den Patienten noch bessere Unterbringungsmöglichkeiten anzubieten. 160 Betten werden im „Haus am Park“ und „Haus am Wald“ geschaffen

Im Rahmen der Modernisierung wird die Belegung im Haupthaus reduziert auf zwei- und einbettige Belegung. Um einen Ausgleich in der Bettenzahl zu schaffen, erfolgt der Neubau des Klinikums.

Entzündlich-rheumatische Erkrankungen können bereits im Kindesalter beginnen. Die ambulante undstationäre Betreuung rheumatisch erkrankter Kinder und Jugendlicher übernimmt Dr. KÜSTER, auch die Mitbetreuung von Kindern während operativer Behandlungen.

Um einen Forschungsverbund zwischen den Fachbereichen Medizin der Universitäten Hamburg, Kiel und Lübeck und der Rheumaklinik Bad Bramstedt zu betreiben, wird der Verein zur Förderung der Erforschung und Bekämpfung rheumatischer Erkrankungen e.V. gegründet, der dazu beitragen soll, die Arbeiten in der Forschungsabteilung zu intensivieren.

Alle Behandlungen unter einem weiten Dach

Im August 1980 wird das Klinikum als Zentralbau der Rheumaklinik eingeweiht und mit dem Haus Alexander (Haupthaus) und Haus Süd durch Gänge verbunden. Das Klinikum umfaßt die zentrale Patientenaufnahme, die Planung der physikalischen Therapie sowie ein Postamt.

In der Abteilung für Radiologie (Dr. HAASS), deren Diagnostik durch nuklearmedizinische Einrichtungen erweitert wurde, findet auch eine konventionelle Strahlentherapie sowie eine Isotopenbehandlung (Radiosynoviorthese) statt, bei der durch intraarticuläre Applikation von Isotopen eine Beeinflussung der entzündlich verdickten Gelenkinnenhaut angestrebt wird. Im Erdgeschoß des Klinikum liegen weiterhin die internistischen, pädiatrischen und orthopädischen Ambulanz-Räume, im Untergeschoß das Zentralarchiv, Werkräume und die Bettendesinfektion. Das erste Obergeschoß wird ausschließlich durch Operations-Säle in Anspruch genommen, bei denen höchste Ansprüche an Sterilität gestellt werden. Im zweiten Obergeschoß befindet sich die orthopädisch-operative Abteilung, im dritten Obergeschoß die internistisch-rheumatologische Abteilung unter Einschluß von 6 radiologischen Betten. Insgesamt enthält das Klinikum 110 Betten.

1981 wurde mit dem Neubau von zwei Häusern mit je 80 Betten und Arzt- und Schwestern-Station begonnen. Diese Neubauten sollen mit Gängen die Verbindung zum Kurmittelhaus am Teich herstellen, so daß dann der Patient alle diagnostischen und therapeutischen Einrichtungen der Rheumaklinik in geschlossenen Räumen erreichen kann. Der Neubau der beiden Häuser ist erforderlich, um die Bettenzahl zu halten, da sich mit der Renovierung des Hauses Alexander (Haupthaus) Mitte der achtziger Jahre eine beträchtliche Reduktion ergeben wird.

Mitte der achtziger Jahre wird die Rheumaklinik ihre Strukturmaßnahmen abgeschlossen haben. Damit ist das Ziel der Modernisierung einer Klinik erreicht, als erste und einzige Spezialklinik in der Bundesrepublik Deutschland sämtliche diagnostischen und therapeutischen Einrichtungen zur Behandlung der rheumatischen Erkrankungen aller Lebensalter unter einem weiten Dache verbindet.

| Die Gesellschafter der Rheumaklinik Bad Bramstedt GmbH. |

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg

vertreten durch Direktor Ewald RAMIN, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung |

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein in Lübeck

vertreten durch den Ersten Direktor Dr. Gerhard BLUHM, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung |

Landesverband der Ortskrankenkassen Hamburg

vertreten durch Direktor Heinz RUMPF |

Landesverband der Ortskrankenkassen Schleswig-Holstein

vertreten durch Direktor Günter MEYER |

Stadt Bad Bramstedt

vertreten durch Bürgermeister Heinz WEDDE |

| Stand 1. September 1981 |

Seite 38

Oben: Unterwassergymnastik im Solebewegungsbad.

Unten links: Fünffingerbad mit Unterwassermassage und Luftperlbad.

Unten rechts: Neugestaltete Brunnenhalle im Altbau.

Seite 39

Oben: Gruppengymnastik auf dem kleinen Sportplatz des Kurmittelhauses am Teich.

Unten links: Die Gärtner der Rheumaklinik sorgen stets dafür, daß die Kurgäste Freude an den Anlagen haben.

Unten rechts: Blick auf das Kurmittelhaus am Teich mit Schwimmhalle und Liegewiese.

zurück

Reinhold RATH

Verwaltungsdirektor der Rheumaklinik Bad Bramstedt

Sichere Arbeitsplätze in der Rheumaklinik

Unternehmen mit bedeutender Wirtschaftskraft

Auf einen Blick können Besucher der Rheumaklinik die Entwicklung der Rheumaklinik Bad Bramstedt im Abschnitt von 50 Jahren zwischen 1931 und 1981 nachvollziehen, wenn sie das Modell in der Empfangshalle des Klinikums eingehend betrachten. Alle Einzelheiten des vielfältigen Werdens der Heilstätte/Klinik und der Modernisierung werden am Modell verdeutlicht.

Ein halbes Jahrhundert lang erfolgte die Leitung der Rheumaheilstätte nach den Gesichtspunkten, die im Gesellschaftsvertrag vom 2. April 1929 für die Rheumaheilstätte festgelegt wurden: Der Betrieb des Kurhauses ist für „minderbemittelte Volkskreise“ bestimmt, „zur Bekämpfung von Rheuma und ähnlichen Krankheiten sowie Frauenkrankheiten.“

Die Rheumaheilstätte, 1931 in Betrieb genommen, gab zunächst dem Ganzen den Namen. Sie entwickelte sich im Laufe von fünf Jahrzehnten zu einer Anlage nie geahnten Ausmaßes. Standen ursprünglich 15 Hektar Land zur Verfügung, so besitzt die Rheumaklinik heute 57 Hektar Land dank einer vorausschauenden Bodenvorratsüberlegung.

Modell der Rheumaklinik Bad Bramstedt in der Empfangshalle des Klinikums. Erfaßt ist die Entwicklung der Rheumaheilstätte / Rheumaklinik in den vergangenen 50 Jahren

Die Gesellschafter waren sich 1976 mit dem Ärztlichen Direktor sowie der Geschäftsführung in derAuffassung einig, daß eine Bezeichnung „Rheumaklinik“ besser den aktuellen Zielsetzungen gerecht wird als der Name „Rheumaheilstätte“. So erfolgte die Umbenennung in Rheumaklinik.

Wie der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Rheumaklinik Ewald RAMIN bei der offiziellen Eröffnung des neuen Klinikums als Mittelpunkt der Erweiterungsmaßnahmen am 29. August 1980 erklärte, ist es Hauptaufgabe der Rheumaklinik, den behinderten Menschen zu helfen. ,,Ihre Fähigkeiten und Kräfte sind zu entfalten, damit sie einen angemessenen Platz in der Gemeinschaft finden. Dazu gehört vor allem eine dauerhafte Eingliederung in Arbeit und Beruf.“

„Rehabilitation vor Rente“ – diese Zielsetzung streben die Sozialversicherungsträger als wichtigste Garanten der Rehabilitation auch in der Rheumaklinik Bad Bramstedt an. Die Versicherten sollen vor einer vorzeitigen Verrentung bewahrt werden.