Text aus dem Buch:

Alt-Bramstedt im Bild

von Jan-Uwe Schadendorf

Bad Bramstedt 1977.

( einige nachträgliche Korrekturen in hellblauer Schrift ergänzt )

- Bramstedt Leed, von August Kühl

- Rundgang durch Bramstedt 1912, von August Kühl

- Bramstedt im Zeichen des Roland

- Warum die Bramstedter ihren schönen alten Roland nicht länger haben wollten, von W.H. Riecken

- Vom Bramstedter Schloß

- Wiebeke Kruse

- Der Flecken kämpft um seine Freiheit

- Von Kriegen und anderen Schrecken

- Von den Bramstedter Toren und Brücken

- Vom Ortsnamen und den ersten Bewohnern

- Die Quelle unter dem Eichbaum

- Paul Behlau erinnert sich

- Einige Bramstedter Originale

- Bramstedts alte Straßen- und Flurnamen

- Bramstedts Aufbruch ins 20. Jahrhundert

Bramstedt Leed

As de Eeken op den Liethbarg,

As de Eschen in den Grund,

Wöllt wi fast stahn, nich torügg gahn,

Tru un fast mit Hart un Mund.

So lang de Wind weiht un de Hahn kreiht,

Tru un fast mit Hart und Mund.

As de Wotteln in dat Erdriek,

As de Twiegen in de Kron,

Sick de Hand gewt un tosam lewt,

Wöllt ock wi tosamenstahn.

So lang de Wind weiht un de Hahn kreiht,

Wöllt wi fast tosamenstahn.

As de Vageln in de Twiegen,

As de Hirch, as Reh un Voß,

Wöllt wi frie sin, nüms to eegen sin,

Frie dat Hart un frie de Bost.

So lang de Wind weiht un de Hahn kreiht,

Frie dat Hart un frie de Bost.

Uns leew Bramstedt mit dien Roland,

Mit dien Wischen wiet un grön,

Mit dien Linden, smuck un köhlig,

Du schast wassen, du schast blöhn!

So lang de Wind weiht un de Hahn kreiht,

Schast du wassen, schast du blöhn.

Rundgang durch Bad Bramstedt

von August Kühl 1913Wenn liebe Freunde und gute Bekannte uns in unserem Heim aufsuchen, so zeigen wir ihnen gern, wie wir eingerichtet sind. Und seiunser Haus auch noch so klein und unscheinbar, dennoch führen wir sie mit Stolz durch jeden Raum, verweilen mit Liebe bei jeglichem Stück der Einrichtung. – Nicht anders ist’s, wenn wir in unserm stillen Städtchen Besuch empfangen aus der Großstadt. Da drängt es uns auch, ihn hindurchzuführen durch seine Straßen, Gassen und Gäßchen, ihn hinzuweisen auf seine bescheidenen Reize, ihm zu erzählen von seiner Vergangenheit. Halte es mir darum zugute, lieber Leser, wenn ich Dich hiermit bitte, einen Rundgang mit mir zu machen durch mein liebes Bad Bramstedt. Wenn es auch nicht gar viel ist, was ich Dir zeigen kann, so hoffe ich doch, daß es Dich nicht gereuen wird, Dich auf ein Stündchen meiner Führung anvertraut zu haben.

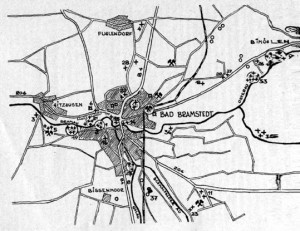

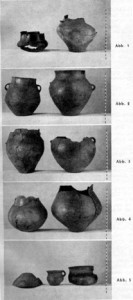

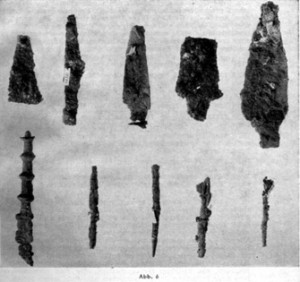

Bramstedt ist ein uralter Ort. Das beweisen die zahlreichen Funde aus der Stein- und Bronze-Zeit, die man hier zu verschiedenen Malen gemacht hat. Auch die Hünengräber auf den Höhen nördlich und südlich des Bramautales sind dafür stumme Zeugen aus grauer Vorzeit. Schon vor zwei Jahrtausenden muß hier eine nicht unbedeutende Siedlung bestanden haben, denn ein aus jener Zeit stammender ausgedehnter Urnenfriedhof ist vor kurzem auf den Grundstücken, die sich von der Straße „Hinter den Höfen“ (heute Rosenstraße, d. Verf.) bis zur Lieth ausdehnen, aufgedeckt worden. Sicher wurden schon in vorgeschichtlicher Zeit Ansiedler herbeigelockt durch das wiesenreiche, im Norden durch bewaldete Höhen geschützte Tal der Bramau. Außerdem bildeten Osterau und Hudau auf drei Seiten eine natürliche Schutzwehr gegen feindliche Angriffe, und endlich stellte die Bramau eine bequeme Verbindung mit Stör und Elbe und weiterhin mit der Nordsee her, wie auch die alte Heerstraße, die die Mitte unseres meerumschlungenen Landes von Norden nach Süden durchzog, die „via regia“, wie sie im Mittelalter hieß, über Bramstedt führte, weil hier, unmittelbar vor dem Zusammenfluß der drei Auen, die Furten leichter passierbar waren, die Brücken einen bedeutend geringeren Aufwand an Material und Arbeit erforderten.

Freilich dürfen wir uns das alte Bramstedt nicht so ausgedehnt wie jetzt vorstellen, wo es wie eine langbeinige Spinne seine Arme ausstreckt nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Was damals hier wohnte, drängte sich zusammen in den sicheren Winkel zwischen Hudau und Osterau. Der Bleeck und die beiden Hinterstraßen, das war das Bramstedt der alten Zeit und des Mittelalters, und erst. als die Zeiten friedlicher wurden. wuchs der Ort über diese Grenzen hinaus. – Von allen Seiten war Alt-Bramstedt gegen plötzliche Überfälle geschützt. Im Norden und im Osten floß die Osterau, im Westen und Süden die Hudau, und im Südosten wurden beide dem sogenannten „Kaffeegraben“ (der Bach, der die Straße Butendoor auf Höhe der Häuser Nr. 2 und 4 unterfließt) noch teilweise durch das Becker Tor und über die Becker-Brücke, aus der das jetzige Geschlecht eine Bäckerbrücke gemacht hat. Der westliche Zugang führte durch das Hude-Tor und über die Hudau-Brücke, und im Südosten vermittelte den Zugang der Weg durch das „Hoge-Door“ und über die Hogendoors-Brücke. Die jetzige Friedrichsbrücke im Zuge der Altona-Kieler Chaussee bestand damals noch nicht; wo jetzt der Chausseedamm aufgeschüttet ist, war bis vor 75 Jahren ein tiefes Wiesental.

Von Alt-Bramstedt aus, also vom Bleeck, wollen wir unsere Wanderung beginnen. Wer als Fremder zum ersten Male den Bleeck betritt und, etwa vor dem „Holsteinischen Hause“ sitzend, das Bild des von Linden umsäumten Platzes auf sich wirken läßt, der wird zugeben müssen, daß er bei aller seiner Schmucklosigkeit eine Zierde für den Ort ist. Wenig Ortschaften gibt es, die einen so geräumigen Marktplatz ihr Eigen nennen dürfen. In unserer Heimatprovinz wird Bad Bramstedt darin nur von der Stadt Heide übertroffen. Wie kommt der kleine Ort Bramstedt zu einem solchen Platz? Wahrscheinlich war der Bleeck in heidnischer Zeit ein Ort der Gottesverehrung und zugleich eine Thingstätte. Vielleicht stand dort, wo jetzt der Roland mit schwertbewehrtem Arm Wache hält, vor zweitausend Jahren ein Abbild des germanischen Gewittergottes Donar, der in seiner Rechten den alles zermalmenden, immer wieder zu seinem Herrn zurückkehrenden Hammer trug (hier war wohl die Phantasie Vater der Gedanken). Mit der Einführung des Christentums – vor etwa tausend Jahren – hörte die Verehrung der Heidengötter auf, aber die Gaugerichte blieben, und als Thingplatz, auf dem an bestimmten Tagen sämtliche Gaugenossen sich versammelten, um Recht zu sprechen nach altem, von den Vorvätern überlieferten Brauche, behielt der Bleeck noch Jahrhunderte hindurch seine Bedeutung. Und sollte ein wichtiges Geschäft abgeschlossen werden, so begaben sich die beiden Kontrahenten samt den Zeugen nach dem Bleeck. Dort stellten sie sich unter den Roland, den christlichen Nachfolger des heidnischen Donar, um den Vertrag zu schließen. Was dort mit Wort und Handschlag beschlossen wurde, das stand für alle Zeiten auch ohne Brief und Siegel. Die Stätte unter dem Roland war unsern Altvordern ein geweihter Ort; was Wunder, daß in Bad Bramstedt kaum ein Fest gefeiert wird, bei dem die Feiernden nicht auch in fröhlichem Zug um den Roland wandern.

Saftiger Rasen breitet sich zu Füßen des Roland aus. Hinter den grünen Lindenkronen winken die blanken Fenster zahlreicher Wirtshäuser. Dem Roland am nächsten, verdeckt durch eine doppelte Lindenreihe, liegt das alte Schloß. Es ist zwar nur ein einfacher, zweistöckiger Bau, ohne Türme und Zinnen, ohne Schießscharten und Mauerkronen, aber dennoch dürfen wir nicht achtlos daran vorbeigehen, denn an das Schloß knüpfen sich zahlreiche geschichtliche Erinnerungen. Zur Zeit, als die Schauenburger Grafen über Holstein regierten, war es eine Zeitlang Fürstensitz (es handelt sich um eine historisch zweifelhafte Aussage). Später kam es in den Besitz des edlen Geschlechts der Stedings,und als Stedinghof findet man es daher mit dem zugehörigen Gute im Mittelalter vielfach bezeichnet. Häufig kehrten die dänischen Könige, wenn sie sich in Holstein aufhielten, unter dem gastlichen Dache des Stedinghofes ein. Auch König Christian IV. folgte diesem von seinen Vorgängern geübten Brauch, und gelegentlich eines solchen Aufenthalts in Bramstedt war es, als er Wiebeke Kruse, die Bauerntochter aus Föhrden, kennenlernte, deren wechselvolle Schicksale uns Fräulein Johanna Mestorf, eine geborene Bramstedterin, in einem bei Otto Meißner in Hamburg erschienenen Büchlein trefflich geschildert hat. Bei einer sich bald darauf bietenden Gelegenheit kaufte der König Schloß und Gut, um beides seiner Wiebeke zu schenken. Noch jetzt zeigt man im Schlosse das „Königszimmer“ mit dem Namenszug Christian IV. über dem Kamin und den Bildnissen des Königs und der Wiebeke Kruse, noch jetzt grünt im Garten hinter dem Schlosse alljährlich eine mächtige Linde, unter der der gekrönte Herr oft im traulichen Gespräch mit der einfachen Bauerntochter gesessen haben soll. – Ein anderes Zimmer, das „Kurfürstenzimmer“, erinnert uns an Friedrich Wilhelm von Brandenburg, den großen Kurfürsten, der im schwedisch-polnischen Kriege mit seinem Kriegsvolk durch Bramstedt zog und auf dem Schlosse übernachtete. – Für den Literaturfreund gewinnt das Schloß dadurch Interesse, daß hier vor 150 Jahren Graf Stolberg, der Vater der beiden als Dichter benannten Brüder Stolberg, wohnte. Von seinen beiden Söhnen ist der jüngere, Friedrich Leopold, der später zum Katholizismus übertrat, am 7. November 1750 hier geboren. – Das damals recht umfangreiche adlige Gut wurde im vorigen Jahrhundert immer mehr verkleinert, und jetzt gehört zum Schloß nur noch der allerdings recht ausgedehnte, parkartige Garten. In demselben findet sich noch ein Rest des alten Burggrabens, der freilich jetzt nur durchaus friedlichen Zwecken dient – er ist nämlich in einen Fischteich verwandelt. (Der Fischteich ist heute nicht mehr vorhanden, er lag jedoch zwischen Hudau und der Straße Sommerland.)

Vom Bleeck wenden wir uns nordwestwärts, der Hudaubrücke zu. Auf der Brücke machen wir einen Augenblick halt und werfen einen Blick nach links hinüber in den Schloßgarten. Es ist ein hübscher Durchblick, der sich unserem Auge bietet: In nächster Nähe die von Baumkronen und mancherlei Gesträuch eingerahmte Hudau, darüberhinaus das grüne Wiesental, und hinter diesem der Chausseedamm mit seinen weißen Geländersteinen und dem grauen Granit der Friedrichsbrücke. Einige hundert Schritt jenseits der Hudaubrücke biegen wir in den mit jungen Linden bepflanzten Wiesensteig, eine Schöpfung der Sparkasse, ein. In zehn Minuten führt er uns über die Bramau und durch die Bramauwiesen nach den Anlagen (heute Herrenholz genannt), die ebenfalls der Sparkasse gehören, von ihr unterhalten und gepflegt werden.

Bänke laden uns zum Ausruhen ein. Unmittelbar an die Anlagen grenzt der geräumige, modern eingerichtete Schießstand desKriegervereins. Nicht bloß Vereinsmitglieder üben dort die edle Sohießkunst, es wird vielmehr gern gesehen, wenn er auch von Fremden besucht wird. Zur Verfügung stehen zwei Stände zu 300 m und sechs Stände zu 175 m sowie ein Jagdstand.

Die am östlichen Ende der Anlagen befindliche Pforte bringt uns nach dem Klingberg (damals hinterer Teil des Maienbeecks). Da, wo diese Straße in den Maienbeeck übergeht, biegen wir links ab und gehen den Lehmberg (Lehmberg = Maienbaß) hinauf, damit wir den Fußsteig gewinnen, der unter der Lieth entlangläuft. Bei dem kleinen Landhaus, das am Abhang der Lieth, hinter Obstbäumen versteckt und von alten Eichen überschattet liegt, besteigen wir die Höhe und gelangen so nach einem vor kurzem angelegten Ruheplatz, von wo man einen guten Überblick über den ganzen Ort hat. Es ist ein hübsches Bild, das sich vor uns ausbreitet. Rote Ziegeldächer wechseln mit dunklen Papp- und Schieferdächern, und überall ragen dazwischen die breiten Kronen der Linden hervor, an denen Bramstedt so reich ist.

Dann steigen wir wieder hinunter und setzen unsere Wanderung ostwärts fort. Der Steig bringt uns zur Neumünsterschen Chaussee (Neumünstersche Chaussee = Kieler Straße); wir kreuzen sie, und bald stehen wir am Bahnhof. Der Bahnhofsstraße folgend, lassen wir das Bahnhofshotel rechts liegen, werfen einen Blick auf die Turnhalle, das Heim der Bramstedter Turnerschaft, und erfreuen uns an dem stattlichen Bau der höheren Privatschule (höhere Privatschule heute Grundschule am Bahnhof), die in ihren sechs Klassen hiesige und auswärtige Schüler und Schülerinnen für die Sekunda einer Realschule vorbereitet, um schließlich in den „Badesteig“ einzubiegen, der uns in kurzer Zeit nach den beiden Solbädern bringt. Im „Matthiasbad“, der ältesten der beiden Anstalten, kehren wir zunächst ein. Seinen Namen hat es nach seinem Begründer Matthias Heesch. In den 30 Jahren seines Bestehens hat es schon manchem Kranken Heilung seiner Leiden, Linderung seiner Schmerzen gebracht. Die Heilquelle, die hier zutage tritt, enthält neben salzigen auch moorige Bestandteile und zeichnet sich vor den meisten Solquellen außerdem vorteilhaft durch ihren Jodgehalt aus. Dadurch sowie durch die im Wasser reichlich vorhandene gebundene Kohlensäure wird die Heilkraft wesentlich erhöht. Nur in seltenen, sehr verschleppten und hartnäckigen Fällen bedürfen die hier verabreichten Sol-Moorbäder der Verstärkung durch Salz und Mutterlauge. Die Bäder haben sich gegen allgemeine Ernährungsstörungen, wie skrofulöse Leiden jeglicher Art, englische Krankheit, harnsaure Gicht, Blutarmut und Bleichsucht von Anfang an sehr gut bewährt. Vorzüglich wirksam sind sie, um die Ablagerungen infolge von Gicht und Gelenkrheumatismus, sowie um die Ausschwitzung nach abgeheilten Entzündungen des Rippenfells, des Bauchfells, des Beckens, der Lymphgefäße, Venen und Nerven und des Zellgewebes zum Aufsaugen und Verschwinden zu bringen. – Wir durchwandern den schattigen Garten, verweilen einige Augenblicke an den Ufern des lieblichenSchwanensees (Teich nördlich des Osteraubogens), der gleicherweise zu einer Bootsfahrt wie zu einer Angelpartie einlädt, und folgen dann dem am Wiesenrande sich hinziehenden Fußpfad, der uns nach einem der Sparkasse gehörenden, ebenfalls malerisch am Wiesental gelegenen Wäldchen bringt. Auf dem Rückwege machen wir einen Gang durch das Badehaus, werfen einen Blick in den Pavillon und lassen uns endlich in der geräumigen Veranda des Kurhauses von Fräulein Auguste, der ältesten Tochter des verstorbenen Gründers, die, unterstützt von ihren Schwestern, mit Umsicht und Geschick den ganzen Betrieb leitet, einen kühlen Trunk kredenzen. Wir lassen uns von ihr erzählen, wie ihr Vater zufälligerweise die Solquelle entdeckte und wie klein und bescheiden der Anfang des Bades war. Ein einfaches hölzernes Häuschen diente als Badekabine, und das Büfett wurde dargestellt durch ein Bord von rohem Holz, auf dem eine einzige Flasche und ein paar Gläser standen. Wer nach dem Bade der Stärkung und der innerlichen Erwärmung bedurfte, dem schenkte der biedere Matthias Heesch, die kurze Pfeife im Munde, „en Lütten“ ein, und nach erfolgter Herzstärkung setzte man seine Füße fürbaß. – Im Laufe des Gesprächs kommen wir dann noch auf den alten Gesundbrunnen, der etwa eine halbe Wegstunde ostwärts vom Matthiasbade lag, und durch den Bramstedt vor 200 Jahren auf kurze Zeit ein berühmter Ort und das Ziel vieler Kranken wurde. Tausende von Menschen waren gleichzeitig am Brunnen versammelt, um durch die Kraft des Wassers zu genesen, aber allmählich hörte der Zustrom auf, und der Gesundbrunnen geriet in Vergessenheit. Auf der „Brunnenwiese“, wo damals die wunderbare Quelle sprudelte, hat der jetzige Besitzer kürzlich nach dem segenspendenden Wasser bohren lassen, eine Wasserader ist gefunden worden, und man behauptet, daß das durch eine Pumpe zugänglich gemachte Wasser bei regelmäßigem Gebrauch eine sehr wohltuende Wirkung auf den menschlichen Körper ausübe. – Noch weiter ostwärts, am Eingang des Dorfes Bimöhlen, hat der Hofbesitzer Moritz in einer von Wald und Heide umschlossenen Wiese eine Quelle erbohrt, die den Namen „St. Johannis-Sprudel“ hat und deren Wasser von vielen Seiten als heilkräftig gerühmt wird. Die Nachfrage nach diesem Wasser ist so groß, daß ein regelmäßiger Versand nach Hamburg eingerichtet werden mußte.

In unmittelbarer Nähe des Matthiasbades wurde im Jahre 1911 eine zweite Solquelle erbohrt, und so entstand das Behnckesche Sol-Moorbad. Schmuck präsentieren sich die im niederländischen Stil errichteten, durch eine nach allen Seiten geschlossene Veranda verbundenen Gebäude, vor denen ein wohlgepflegter Garten sich ausdehnt, dem vom Ort herkommenden Besucher. Drinnen ist alles aufs beste eingerichtet, sowohl in den Logierzimmern als auch in den Badekabinen, und dabei können wir der aufmerksamsten Bedienung versichert sein. Da auch die erzielten Heilerfolge denen des älteren Matthiasbades nicht nachstehen, so ist es leicht erklärlich, daß Herr Behncke im Sommer sich stets eines vollen Hauses erfreut.

Wir fügen noch das Ergebnis einer von Herrn Dr. Ad. Langfurth in Altona, dem von der Handelskammer Altona öffentlich angestellten Handelschemiker, vorgenommenen Analyse der Behnckeschen Solquelle bei, wonach in dieser Quelle unter 100.000 Teilen enthalten sind:

Abdampfrückstände 1974,00; Glühverlust 15.00; Mineralstoffe 1959,00; darin Kieselsäure 1,00; Eisenoxyd 1,20; Schwefelsaurer Kalk Spuren; Kohlensaurer Kalk 24,82; Kohlensaure Magnesia 9,93; Chloride (Kochsalz) 1888,00; Gelöste organische Stoffe Permanganat 32,42; Ammoniak Spuren.

Von dem Behnckeschen Sol-Moorbad bringt uns ein Steg über die Osterau nach dem Lohstückerweg. Da, wo die Bahn den Weg kreuzt, zeigt ein Wegweiser uns die Richtung nach dem städtischen Gehölz bei der Hambrücke (Brücke über die Schmalfelder Au vor der Rheumaklinik). Am Bahndamm entlang schreitend, sind wir bald dort. Ursprünglich war es eine mit Moos, harten Gräsern und Heidekraut bestandene Dünenlandschaft, die auf Veranlassung des früheren Bürgermeisters G. Freudenthal aufgeforstet wurde. Der nahrungsarme Boden verbot die Anpflanzung anspruchsvoller Baumarten, sogar die Fichte wollte nicht gedeihen. Kiefer und Birke herrschen hier; zwischen den Bäumen wuchert noch das Heidekraut. Aber lohnend ist dennoch ein Gang durch die langgestreckten Anpflanzungen; besonders schön ist der Pfad, der am Ostrande mit dem Ausblick auf die Wiesen dahinführt. – Am Südrande der städtischen Hölzungen wird sich demnächst ein Jugendheim der Wandsbeker Stadtmission, das bestimmt ist, erholungsbedürftigen Stadtkindern einen billigen Landaufenthalt zu bieten und ihnen verlorengegangene Jugendfrische wiederherzustellen, erheben. In der sich anschließenden Heidelandschaft winkt uns der „Wodansberg“, ein gewaltiges Hünengrab, der das Endziel unserer Wanderung nach dieser Seite sein möge.

Auf dem Rückweg biegen wir bei der Hambrücke nach Westen ab, durchqueren auf schmalem Wiesenpfad das Tal der sich hier vereinigenden Schmalfelder- und Lentföhrdenerau und gelangen so an der „Blockshöhe“ vorbei nach dem Tannhof, wo wir die Altonaer Chaussee erreichen. Die „Friedrichsbrücke“. so benannt nach dem König Friedrich VI. von Dänemark, zu dessen Zeit sie als das Schlußstück der Altona-Kieler Chaussee. der ersten derartigen Kunststraße nördlich der Elbe, erbaut wurde, bringt uns zurück zum Bleeck. Wir grüßen im Vorbeigehen die stattliche Friedenseiche (sie steht auf dem Rasenstück vor dem „Hotel zur Post“) verweilen einen Augenblick bei dem Kriegerdenkmal, das uns in die ruhmreichen Tage von 1870/71 zurückversetzt, und erinnern uns beim Anblick der Doppeleiche (sie steht auf dem Rasen vor dem Schloß) und des mit einer Kanonenkugel gezierten Gedenksteins in der Nordwestecke des Bleeck des Kampfes, den unsere Väter von 1848/50 für die Freiheit und das Recht gegen die dänische Gewaltherrschaft führenn. Wir dürfen aber den Platz nicht verlassen, ohne den historischen Stein in der Außenmauer des Schlüterschen Gasthofes (später Rolandseck) in Augenschein genommen zu haben. Es ist zwar nur ein schlichter Granitfindling mit notdürftig geglätteter Oberfläche, auf der die Zeichen J.F.D. 1674 eingemeißelt sind, aber auch er erzählt von hartem Kampf, von mutigem Ausharren und endlichem Sieg (tatsächlich handelt es sich um einen Grenzstein und steht nicht in Zusammenhang mit dem Freiheitskampf). Unter der Führung des FleckenvorstehersJürgen Fuhlendorf, der dort wohnte, wo jetzt Schlüters Gasthof steht, lehnten die Bramstedter Bauern sich auf gegen den Gutsherrn, einen Grafen Kielmannsegge, der sie unter seine Botmäßigkeit zwingen wollte. Unter schweren Opfern behaupteten sie ihre Unabhängigkeit; sie blieben, was sie von alters her gewesen waren: freie Leute. Außer dem Stein hält auch die sogenannte Fleckensgilde, eine lose Vereinigung der Hausbesitzer, die jedes Jahr am Pfingstdienstag ihr Gildefest, das stets durch einen Rundgang um den Roland eröffnet wird, feiert, die Erinnerungen an diese Zeit wach. Denn so wurde es damals, als nach dem Sieg über den Grafen die Gilde gegründet wurde, bestimmt: „So lang de Wind weiht un de Hahn kreiht, sall um’n Roland danzt warn, wenn de Sünn ünnergeiht.“ Die Neuzeit ließ diese denkwürdige Episode aus Bramstedts Vergangenheit wieder aufleben in dem mehrfach zur Darstellung gebrachten Volksstück „Edelmann und Buern“.

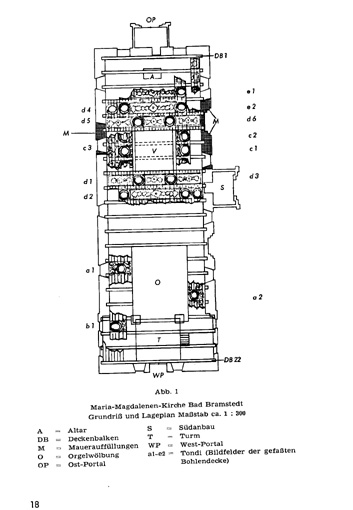

Darf ich Dich nun noch schnell hinbegleiten über die Beeckerbrücke zur Kirche, die sich inmitten des alten Kirchhofs erhebt, da wo die drei Hauptstraßen Bramstedts sich scheiden. Vielleicht interessiert Dich das Altarbild, gemalt von dem hier geborenen, vor kurzem in Gremsmühlen verstorbenen Künstler Hinrich Wrage. Vielleicht vertiefst Du Dich in die Schönheiten des alten gotischen Flügelaltars mit seiner reichen Schnitzerei, der früher die Stelle des jetzigen Bildes einnahm und auf dem Kirchenboden seiner Renovierung harrt. Vielleicht siehst Du Dir bei der Gelegenheit das an ebenderselben Stelle seiner Auferstehung entgegensehende Bildnis der Maria Magdalena, der Patrona des Gotteshauses, an. Auch an dem ältesten Stück der Kirche, dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Taufbecken, sowie an dem vor einigen Jahren wieder hergestellten Triumphkreuz mit seinen Nebenfiguren wirst Du nicht achtlos vorbeigehen, ebensowenig an den beiden messingenen Altarleuchten, deren Inschrift uns berichtet, daß sie im Jahre 1681 gestiftet sind von Lorenz Jessen aus Glückstadt, zum Danke dafür, daß er durch das Wasser der Bramstedter Gesundbrunnen von seiner Krankheit geheilt wurde.

So gäbe es noch mancherlei, was ich Dir zeigen möchte. Gern würde ich Dich begleiten zur Schleuse, die so versteckt liegt, daß die wenigsten diesen schönen Punkt kennen, oder mit Dir einen Aufstieg zum Schäferberg machen, von wo man nach der einen Seite die Stadt, nach der anderen fruchtbare Felder übersieht, während auf der dritten die Anlagen den Blick begrenzen – aber für heute wollen wir uns genügen lassen an dem, was wir gesehen haben. Es war mir ein Vergnügen, Dir mein liebes Bramstedt zeigen zu dürfen, und ich will nur wünschen, daß auch Dir der Weg nicht zu beschwerlich, die Zeit nicht zu lang gewordenist.

Ist das Wandern Dir aber keine Last, sondern eine Lust, und gedenkst Du hier längere Zeit zu verweilen, dann rate ich Dir, Dich in der weiteren Umgebung Bramstedts ein wenig umzusehen.

Bramstedt im Zeichen des Roland

Wenn wir dieser Tage auf einem Sonnabend auf den Wochenmarkt gehen, so sehen wir im Norden den Roland, der den gesamten Platz überragt. Und gerade an solchen Markttagen dürfte unser Roland, wenn er könnte, etwas von dem spüren, was jahrhundertelang wohl seine eigentliche Bedeutung war: der Wächter der Marktgerechtigkeit.

Schon im hohen Mittelalter war Bramstedt ein Handelsort, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. Und bereits zu jener fernen Zeit wachte ein Roland über das Leben und Treiben zu seinen Füßen.

Doch blicken wir etwas in die uns überlieferte Geschichte des Roland.

Es fällt uns heute nicht schwer, das Alter des jetzt stehenden Standbildes zu bestimmen. Seit fast 300 Jahren ziert er den Marktplatz. Ungleich schwerer ist es festzustellen, wann Bramstedt den ersten Roland aufweisen kann. Das älteste uns überlieferte Zeugnis führt in die Jahre 1531/32 zurück, als der Bramstedter Roland zum ersten Male erwähnt wird. Heinrich Rantzau erwähnt im Jahre 1590 den Roland.

Doch damit sind wir dem wahren Alter des Rolands zwar um einen, aber um keinen entscheidenden Schritt näher gekommen. Folgen wir den Gedanken Max Röstermundts in seinem Buch „Bad Bramstedt, Der Roland und seine Welt“, so kommen wir der Sache schon eher auf den Grund. Röstermundt weist darauf hin, daß weder das im Jahre 1530 beginnende Fleckensbuch noch die 1554 anfangende Kirchenchronik einen Anhalt für die Errichtung (genauer: Ersterrichtung) eines Rolandstandbildes geben. Nun ist es sicher richtig, wenn man der Auffassung ist, daß ein derart bedeutendes Ereignis von unseren Vorvätern festgehalten worden wäre. Da aber nichts dergleichen zu vermelden ist, kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, daß Bramstedt schon um 1500, wenn nicht noch früher, einen Roland gehabt hat.

Ein weiterer Punkt soll zur Bestimmung seines Alters angeführt werden. Hamburg hatte um 1340 einen Roland, der bis 1389 gestanden haben soll. Aus derselben Zeit existiert ein Schreiben über einen zwischen dem Hamburger Bürgermeister und dem holsteinischen (Schauenburger) Grafen Adolph in Bramstedt abgeschlossenen Vergleich. Dies gibt zumindest einen Hinweis darauf, daß Bramstedt kein unbedeutender Ort gewesen sein kann und sich des Ansehens der „hohen Herren“ sicher sein konnte.

Mit etwas Wagemut kann man aus diesen Geschehnissen auch ableiten, daß die Legende vom häufigen Verweilen der Schauenburger Grafen in Bramstedt einen wahren Kern hat. Vielleicht ist dies alles auch ein Anhaltspunkt, um das Alter des Bramstedter Schlosses zu bestimmen. Gab es in unserem Orte einst ein Schloß der Schauenburger Grafen?

Doch zurück auf den Boden dessen, das wir mit den Ergebnissen der Geschichtsforschung absichern können.

Im Jahre 1628 lagerten im Ort kaiserliche Truppen, die sich nicht gerade sehr fein benahmen. So kam es, daß am 3. Tage nach Ostern ein gewaltiges Feuer ausbrach, und „alles, was zwischen den drei Brücken gestanden“, vernichtete, wie der damalige Pastor Galenbeck zu berichten weiß. Auch der Roland blieb nicht verschont, denn im Gegensatz zu unserem heutigen war er damals aus Holz gefertigt.

Die harten Kriegsjahre schienen den Bramstedtern nicht zu ermöglichen, ihren Roland neu zu errichten. Erst 1652 gibt ein Schriftstück erneut Auskunft über ihn. Friedrich III., König von Dänemark, schreibt am 2. Juli 1652 aus Glückstadt: „Haben auch daneben allergnädigst eingewilliget, daß in mehrbesagtem Unserm Flecken Bramstedte zur Beförderung der Eingesessenen Nahrung ein erhöhter Roland auf einem grünen Anger am offenen Wege, welcher nach Hamburg führet, wo die Brabandische Kaufleute und Ochsen-Händler ihre Contracten schliessen und rechtliche Entscheidung gegenwärtig seyn, an des vorigen Kriegszeiten verbrandten Stelle wieder aufgerichtet werden möge.“

So erfahren wir aus diesen kurzen Sätzen gleich mehrerlei:

– der Roland soll auf dem grünen Anger, dem heutigen Bleeck,

errichtet werden

– der Roland scheint offensichtlich schon früher dem Ochsen

handel gedient zu haben, dessen Blüte im 15. und 16. Jahrhundert

war

– der Roland gibt eine rechtliche Gewähr für Vertragsabschlüsse.

Nun – die Bramstedter brauchen noch zwei Jahre, bis sie 1654 einen neuen Holz-Roland einweihen können. Doch dieser wird schnell wieder ein Raub von Wind und Wetter. 1666 schreibt der durchreisende Trogillus Arnkiel, daß er ihn „wiewohl sehr alt und schwach“ gefunden habe. So verwundert es nicht, daß dieser Roland 1693 umgeweht wurde – vielleicht ein Zeichen für die stürmischen Ereignisse, die in jenen Jahren dem Flecken widerfuhren. Und wie ein Omen für ihre neue Freiheit wird im gleichen Jahr ein Stein-Roland gesetzt, der – so Arnkiel – seinem hölzernen Vorgänger sehr ähnlich sehen soll.

Dieser Roland erweist sich als wesentlich standhafter. Er ist, so der Itzehoer Restaurator Hans Kolbe im Heimatkundlichen Jahrbuch von 1965, aus Oberkirchener Sandstein gearbeitet und wird wahrscheinlich von Bremer Steinmetzen geschaffen worden sein.

Doch die Wirren der Zeit ließen den Roland nicht in Ruhe. 1813 lagerten, wie schon fast 200 Jahre zuvor, Truppen in Bramstedt, und diese errichteten rund um den Roland ein Strohmagazin, das im Winter zusammenbrach. So fand man im Januar 1814 den Roland zerbrochen unter der Last. Der Kirchspielvogt Cirsovius nahm die abgebrochenen Teile in Verwahrung, während der Rumpf auf seinem Platze liegen blieb.

All seinem reichen Erleben zum Trotz blieb der Roland so lange Jahre unbeachtet an seiner Stelle. Die Bramstedter scheinen sich ihrer Historie plötzlich nicht mehr bewußt, so daß es erst des massiven Einsatzes der „Schleswig-Holsteinischen Patriotischen Gesellschaft“ bedarf, bis man an seine Restaurierung denkt. Erst 1827 ist der Roland wieder in altem Glanze an seiner historischen Stätte zu sehen. Der Steinmetzmeister Klimesch aus Hamburg führte eine, auch nach dem heutigen Urteil von Herrn Kolbe, hervorragende Arbeit durch, als er die Teile wieder zu einem Ganzen zusammenfügte. Auch wird er es gewesen sein, der in die Steine, die heute den Roland umgeben, den Namen des damaligen Kirchspielvogtes Cirsovius, sowie der Fleckensvorsteher Peter Fölster und Friedrich Schmidt, einmeißelte.

In den folgenden Jahrzehnten blieb unser Roland von Katastrophen verschont, nur sein Standort verlagerte sich – bedrängt durch den sich entfaltenden Autoverkehr – immer weiter nach Westen. So fanden wir ihn einstmals fast in der Mitte des „grünen Angers“ und heute nur noch inmitten eines grünen Rasens.

Es soll hier der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt bleiben, daß einige Historiker auch die Meinung vertreten, daß der Roland ein Denkmal für eine Person darstellt. So vertrat schon 1652 Casparius Dankwerth die Meinung, daß der Bramstedter Roland ein Denkmal für Gerhard den Großen sein könne, der 1317 siegreich aus der Schlacht am Strietkamp hervorging, bei der ihn auch die Bramstedter unterstützten. Andere meinen, daß der Name Roland auf einen sagenhaften Vetter Karls des Großen zurückgeht, der eine Art Sinnbild für einen Helden gewesen sein soll.

Doch wird dieses unseren Roland wenig stören und seiner Ausstrahlung wenig Abbruch tun, genausowenig wie die ungeklärte Frage, warum er als römischer Krieger dargestellt ist.

Zum Schluß dieser Betrachtungen über den Roland wollen wir noch einmal an den Anfang zurückkehren. Der Roland = Hüter der Marktgerechtigkeit heißt es oft. Doch – was hat es damit auf sich? Nun, nach allem, was wir uns heute über die alte Zeit vorstellen können, wird der Roland den zu seinen Füßen abgeschlossenen Verträgen, die wohl per Handschlag erfolgten, Rechtskraft gegeben haben. Die Brabandischen Kaufleute aus dem Süden kamen über Wedel nach Bramstedt und erwarteten hier die Viehherden, die aus dem Norden kamen. Auf dem breiten Markt des Fleckens werden sich die Kaufleute nach ihnen genehmer Ware umgesehen haben und eine Einigung mit den Besitzern gesucht haben. Sollte es bei diesem Handel zu Streitigkeiten gekommen sein, so wird eine Art Gericht (vielleicht auch nur eine Person) an Ort und Stelle geschlichtet haben. Das Zeichen des Rolands verlieh diesen Entscheidungen eine von allen anerkannte Rechtskraft. In alten Schriften finden wir im Zusammenhang mit dem Markt und dem Roland eine Bezeichnung der „Morgensprache“. Dies wird wohl die Verkündung der getroffenen Entscheidungen gewesen sein. Alles, was dem Gericht (oder dem Kirchspielvogt) am Vortage an Auseinandersetzungen vorgetragen wurde, entschied es in dieser Ansprache.

Ja und heute schaut unser Roland eher gleichgültig auf das Geschehen von seinem Sockel hernieder und vielleicht durchzuckt ihn bei manchen Geschäften eine wehmütige Erinnerung an alte Macht. Wer genau hinsieht wird bei dem einen oder anderen Handel wohl auch erleben, daß er beide Augen zudrückt.

Warum die Bramstedter ihren alten schönen Roland

nicht länger haben wollten

von Wilhelm-Heinrich Riecken

Mein Jugendfreund Christian Stürk und ich waren an einem schönen Sommertag zu Rad unterwegs und waren, da wir frühzeitig mit nüchternem Magen aufgebrochen waren, hungrig und durstig geworden. Wir näherten uns Bad Bramstedt und entdeckten gleich rechts am Ortseingang den einladend aussehenden Gasthof Stadt Hamburg. Nur flink hinein!

Im gemütlichen Gastzimmer verknackte jeder ein paar handfeste Hamburger Butterbrote mit deftiger hausgemachter Bauernmett-wurst und schönem frischen Holländerkäse, dazu ein großes Glas frische fettreiche Milch, und dann studierten wir die an der Wand aufgehängte Landkarte.

„Wohin wollen Sie denn, meine Herren?“ fragt der aufmerksame, freundliche Wirt, ein großer kräftiger Mann, dem der gepflegte Vollbart gut stand.

„Nach Bordesholm; dort steht vor dem historischen Dom die berühmte, über tausend Jahre alte, mächtige Linde.“

„Na, denn mal zu !“ So 75 Kilometer von Hamburg auf dem großen, knochenschüttelnden Hochrad mit drei- bis vierzölligen Vollreifen über die damals sehr ausgefahrenen Landstraßen und durch die Kleinstädte mit ihren holprigen Kopfsteinpflaster zu fahren, war damals eine achtungsgebietende Leistung.

„Wenn ich nicht irre, sind Sie beide hier zum ersten Mal zu Gast, meine Herren, da müssen Sie sich doch ins Radfahrerfremdenbuch eintragen.“ Damit händigte uns der geschäftstüchtige Wirt, Herr Hesebeck, ein ziemlich dickes, längliches Buch aus.

„Was wollen wir denn hineinschreiben?“ flüsterte ich Christian zu. „Mach einen Vers, du kannst ja dichten,“ gab er zurück. So lauschte ich ein wenig nach innen und schrieb keck und froh:

Wer heutzutage kein Rad besitzt,

den kann man nur bedauern,

denn der, der seine Kraft nicht nützt,

muß elendig versauern.

Der Turner hängt an seinem Reck

und kommt dabei nicht weiter,

der Sänger singt in einem weg

der Töne schwere Leiter.

Der Radler aber turnt und singt

und macht dabei noch Reisen,

drum haben ihn die Mädel gern,

ich kann es stets beweisen.

Wilhelm Heinrich Freiherr von der Lenkstange,

Stahlroß-Rittmeister, Hamburg.

Und darunter setzte Christian einen ebenso phantastischen Titel:

Baron Christian von Schleifstein,

Gut Mottenburg bei Teufelsbrück.

Der Wirt las schmunzelnd und verständnisvoll. „Das müssen meine Mädels auch lesen. He, Kamilla, komm her, wir haben heute adligen Besuch in unsrer Hütte.“ Kamilla las und rief fröhlich, als wir das Zimmer verließen: „Auf Wiedersehen, ihr Herren Stahlroßrittmeister!“

Herr Hesebeck trat mit uns vor die Tür, um uns die Fahrtrichtung zu zeigen. Da stoppte vor uns ein schneidiger Reiter seine schäumende, schöne braune Stute und schwang sich gewandt aus dem Sattel. An der ganzen Haltung erkannte man auf den ersten Blick den altgedienten Kavallerie-Offizier. Er trug einen mächtigen Schnurrbart und mochte an die fünfzig Jahre zählen.

Es war Graf Luckner, der tolle Graf, wie er im Volksmund ob seiner verwegenen Reiterstückchen hieß, der einen Besitz im benachbarten Bimöhlen hatte.

Sein Sohn ist Graf Felix von Luckner, der sich als wagemutiger Kommandant durch seine Kaperfahrten im 1. Weltkrieg einen unsterblichen Namen gemacht hat. Ich lernte diesen Seehelden, der immer so gemütlich seinen Brösel qualmte, kennen, als er 1930 mit seinem Vollschiff „Vaterland“ während einer Weltreise im Hafen von Los Angeles vor Anker gegangen war. Mit ihm zusammen reiste Julius Lauterbach, der gleichfalls durch seine verwegenen Abenteuer bekannte Kapitän der ruhmbedeckten „Emden“.

Nun zurück nach Bramstedt! Der schneidige Reitersmann entdeckte mein von vielen Neugierigen begafftes stolzes Hochrad und sagte lächelnd: „Meine temperamentvolle Lotte hat solch glitzerndes, hohes Stahlroß nicht gern und hätte mich neulich, als sie vor dem seltenen Anblick eines radelnden Hochradfahrers scheute, beinah in einen Graben geworfen.“

„Na, Herr Rittmeister, ich glaube, daß das allerfeurigste Roß das nicht fertigbringt.“ Der Graf dankte lächelnd, mit seiner Gerte salutierend.

Alsdann wies uns der Wirt unsern Weg: „Wenn Sie dort über den Rathausplatz fahren, kommen Sie links in der schönen Lindenallee an dem Schloß vorüber, das König Christian IV. von Dänemark für seine Geliebte Wiebeke Kruse bauen ließ. Dort steht auch der prächtige Roland. Die Straße führt über die Bramau-Brücke und teilt sich dann. Links geht es nach Itzehoe. Sie müssen sich rechts halten, bei der Kirche herum, da sind Sie bald an einer steilen, langgestreckten Anhöhe auf der Kieler Strecke und kommen über Neumünster nach Bordesholm. – Noch eins!“ schloß der Wirt seine Rede. „Sie sollten sich unsern Roland mal ordentlich ansehen. Wir Bramstedter sind sehr stolz auf dieses Wahrzeichen, denn er ist schöner als der Bremer Roland, der in Wedel, in Perleburg und in Brandenburg an der Havel.“

„Oh, wir werden ihren Roland gebührend bewundern.“ „Gut, meine Herren, dann will ich Ihnen noch etwas anvertrauen.“,.Na, und -?“ „Ja,“ sagte Vater Hesebeck, nach dem Grafen Luckner schielend, „das ist so ’ne Sache. Die Bramstedter wollen ihren alten schönen Roland nicht länger haben.“ Neugierig fragten wir: „Weshalb denn nicht?“ „Na,“ wandte sich Vater Hesebeck zum Grafen Luckner, „verraten Sie bitte das Geheimnis.“ Dieser spielte den Nachdenklichen, kratzte sich hinter dem rechten Ohr, schaute uns blinzelnd an und sagte: „Nun, er ist den Bramstedtern lang genug!“ – Wir waren gründlich reingefallen ! Nun aber rasch weiter! Alle schauten gespannt zu, als wir uns auf die großen Holzräder schwangen. Ein Anlauf, und schwups! Uns instinktiv zurückwerfend, saßen wir im hohen Sattel. Mit sportlichem „All Heil!“ strampelten wir los.Auszug aus dem Buch „Von Hamburg nach Amerika“ von Wilhelm-Heinrich Riecken, erschienen und verlegt bei Artur Haack, Bad Bramstedt.

Vom Bramstedter Schloß

Ohne jemanden enttäuschen zu wollen, sei gleich vorweg geschickt, das, was heute allgemein als Schloß bezeichnet wird, ist keines und ist auch nie eines gewesen. Doch das ist kein Grund zur Traurigkeit, denn es hat in Bramstedt einst ein Schloß gegeben. Dieses stand auf dem Gelände hinter dem heute so benannten Gebäude zur Glückstädter Straße hin.

Wir wissen davon aus zweierlei Quellen: Zum einen wird 1751/2 davon berichtet, daß der damalige Gutsbesitzer Graf Stolberg das alte Schloß abreißen ließ, und zum anderen ist bekannt, daß das heutige „Schloß“ in der zweiten Hälfte des 30jährigen Krieges errichtet wurde. Dies besagt nun eindeutig, daß es ein Schloß gegeben haben muß, und zwar schon vor 1600, denn worin haben sonst die Besitzer vorher gewohnt?

Leider sind bis heute noch keine Baubeschreibungen über dieses Schloß bekanntgeworden, so daß jede Vorstellung von seinem Aussehen fehlt. Doch gibt es Quellen, die berichten, daß das Haus so gestaltet war, daß man es mit gutem Recht als ein hochherrschaftliches bezeichnen kann. Auch die Tatsache, daß Bramstedt ein bedeutendes Handelszentrum zur Zeit der Ochsentriften war und auf eine uralte Geschichte verweisen kann, bestärkt die Annahme, daß in unserem Ort auch der hohe Adel zumindest hin und wieder seinen Aufenthalt nahm.

Vom Abbruch des Schlosses ist überliefert, daß die Grundmauern so dick gewesen sein sollen, daß man seine liebe Mühe hatte, diese zu beseitigen.

Doch nun genug der Rede vom nicht mehr vorhandenen Haus. Es soll jetzt die Rede vom Gut und vom heutigen „Schloß“ sein.

Als erster Besitzer bzw. Verwalter des Gutes ist ein Dirick Vageth aus den Akten bekannt, der Anfang des 16. Jahrhunderts auch „Borgimeister“ in Bramstedt gewesen sein soll. Dies ist insofern bemerkenswert, als daß Gut und Flecken Bramstedt ansonsten wenig miteinander zu tun hatten, wenn man einmal von gewissen Privilegien der Gutsbesitzer absieht. 1541 überschreibt König Carl III. das Gut seinem Sekretär Caspar Fuchs.

Die nächste Aktennotiz ist fünfzig Jahre später erfolgt. 1591 ist ein Gerdt Stedingk Eigentümer des Gutes. Stedingk war Mitglied des dänischen Hochadels und stand in Diensten des Königs. Er war verheiratet mit einer Elisabeth Fuchs, so daß angenommen werden kann, daß das Gut auf dem Erbwege in seinen Besitz kam.

Dann kommt für das Gut die Phase, die aus der Geschichte der Wiebeke Kruse bekannt geworden ist. 1631 kauft König Christian IV. die „Stedingkhyser“ für 19.000 Mark. Es ist sicherlich interessant zu wissen, daß sehr viele Bauern („Kätener und Hufner“) aus den umliegenden Dörfern an das Gut „jerrliche Abgaben“ zu entrichten hatten. So aus: „Weddelbrooke, Hiddershusen, Hagen, Borstell, Wimersdorf“. Nicht lange bleibt der König Eigentümer. Er schenkt das Gut und zusätzlich die Mühle einschließlich Gayen an Wiebeke Kruse (1633).

Mit einem Landaustausch sorgt Wiebekes Verwalter, ihr Bruder Henneken (oder Henricus) für eine zusammenhängende Gutsfläche im Westen der Stadt. Dies hat später noch zur Folge, daß das Gemeindegebiet von Bad Bramstedt auf dem Katasterplan zum einen als „Bramstedt Flecken“ und zum anderen als „Bramstedt Hoffeld“ geführt wird.

Schon 1632 wird von Christian die Errichtung eines „Vorwerks“ betrieben und die Restaurierung des Schlosses. Das Vorwerk oder Torhaus ist das Gebäude, das wir heute als Schloß bezeichnen.

Das Tor dieses mächtigen Hauses, dessen Mauerstärke 60 cm erreicht, soll übrigens von der ehemaligen Festung Krempe stammen, die im damaligen Krieg „geschliffen“ worden war. Auch viele der verwendeten Steine werden von anderen Orten stammen. denn bei genauem Hinsehen erkennt man, daß die unteren Teile des Gemäuers aus größeren Steinen sind als die darüber liegenden (zu sehen in der Durchfahrt). Das Vorwerk wird in erster Linie den Bedarf an Wirtschaftsraum und Unterbringungsmöglichkeiten für die Dienerschaft gedeckt haben.

Nach Wiebeke Kruse übernahm ihre Tochter Elisabeth Sophie verheiratete von Ahlefeld das Gut, die es an ihre Tochter Christine Sophie weitervererbte. Christine heiratete in zweiter Ehe den Johann Gottfried Baron von Kielmannsegg. Dieser erwarb über Kopenhagener Spekulanten die Pfandrechte über den Flecken Bramstedt, den der König in seiner Geldnot als Sicherheit gegeben hatte. So kamen Gut und Flecken praktisch in eine Hand. Doch wäre dies nicht schlimm gewesen, hätte der Baron nicht versucht, die Bramstedter zu unterjochen. (Davon mehr in dem Abschnitt über Jürgen Fuhlendorf und die Fleckensgilde.) Nun – auch die Aera Kielmannsegg nahm für Bramstedt ein Ende, und im Jahr 1698 erwarb der Oberstleutnant Baron von Grote das Gut. Dessen Frau erfreute sich bei den Bramstedtern nur einer sehr geringen Beliebtheit, da auch sie die Freiheit der Fleckenslüüd antasten wollte.

Von dem Verkauf blieben jedoch die Mühle und Gayen ausgeschlossen. In der Mühle wohnte nun Wiebekes Enkelin, mittlerweile als Frau von Dieden in dritter Ehe. Ihre einzige Tochter heiratete einen ungarischen Grafen Th. Th. von Schmidegg, und ihre Nachkommen zogen noch bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts Nutzen aus Mühle und Gayen.

Nach dem Tode der Baronesse von Grote übernahm deren Neffe, Baron von Printz, das Gut, verkaufte es jedoch im gleichen Jahr, 1751, an den Grafen Christian Günther zu Stolberg, der als Amtmann des Kreises Segeberg am Orte tätig war. Dem Grafen Stolberg wurden in Bramstedt ein zweiter Sohn und eine Tochter geboren. Beide Söhne waren Dichter und mit Goethe befreundet und gehörten dem „Göttinger Hain“ an. Die Tochter taucht in Goethes Briefen als die „unbekannte Schwester“ auf.

Schon 1756 verließ Graf Stolberg das Gut, um in Kopenhagen als Hofmarschall tätig zu werden. Neuer Besitzer wurde der Regierungsadvocat Markus Nicolaus Holst, der es wiederum 1774 an den Justizrat Ferdinand Lawätz abgab. Herr Lawätz hat sich nicht nur um die Erhaltung vieler alter Schriftstücke verdient gemacht, er ist auch der Stifter der Lindenallee, die auf vielen Bildern dieses Buches zu sehen ist. Er mußte damals für die Pflanzung der Linden die Genehmigung des Fleckens gesondert einholen, da der Gutshof mit der Vorderfront des Schlosses endete.

Nach Lawätz kam das Gut in die Hände des Hamburger Professors Meyer, der mit Schau- und Lustspielen sowie Gedichten bekannt wurde. Er verstarb 1840 in Bramstedt, und sein Grabmal steht heute noch auf dem Kirchenrasen.

Nachbesitzer waren der Landdrost von Lütken und wiederum ein Graf von Kielmannsegg, der diesmal jedoch die Bramstedter in Ruhe ließ.

1857 kaufte N. F. Paustian als erster Bürgerlicher das „Schloß“. Da ihm auch die Mühle und Gayen gehörten, vereinigte er einen großen Teil des ehemaligen Gutes in seinen Händen. Gut 45 Jahre blieb dies alles in seinem Besitz. Zu Weihnachten 1902 melden die „Bramstedter Nachrichten“, daß der Besitz einschließlich dem Schloß und Gayen an „einen Herrn aus der Rheinprovinz“ veräußert worden sei. Der Erwerber war der Bergwerksdirektor Schrader, der bald darauf an die Makler Junge und Springer aus Itzehoe weiterverkaufte. Diese Parzellanten boten die einzelnen Grundstücke und Gebäude 1903 zum Verkauf an. Gayen ging an den Gastwirt Heinrich Fick, während das Schloß von der Familie Meyer erworben wurde.

Anfang der sechziger Jahre erward die Stadt Bad Bramstedt das Schloß von Meyer. 1969 wurde es mit erheblichem Kostenaufwand restauriert und stellt seitdem einen prägenden Punkt des Marktplatzes das ohne eigentlich je ein Schloß gewesen zu sein.

Wiebeke Kruse

Beschäftigt man sich mit der Geschichte Bramstedts, so stolpert man unweigerlich über einen Namen: Wiebeke Kruse. Ist dieser Name auch vielen Bramstedtern ein Begriff und haben sie ihn in Verbindung mit dem Schloß auch des öfteren vernommen, so wissen wohl nur wenige Genaueres über das Leben der Wiebeke Kruse zu berichten. Doch dank der in Bramstedt geborenen Historikerin Johanna Mestorf ist die Geschichte der Bauerntochter aus Föhrden für die Nachwelt festgehalten und zu Papier gebracht worden.

Wiebeke Kruse wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Föhrden als Tochter des Vollhufners Hans Kruse geboren (diese Aussage zur Herkunft ist mittlerweile als falsch erwiesen) . Wenn man der Legende glauben will, so trat an die Wiege eine „Tatersche“ (Zigeunerin) und prophezeite ihr den weiteren Lebensweg. Doch Wiebeke wuchs – ob mit oder ohne Prophezeihung – in ihrem Dorfe auf und soll von früher Jugend an einen besonderen Gefallen an dem Peitschenknallen der Kuhhirten gefunden haben.

Als Siebzehnjährige kam sie in das Haus des Jörgen Götsche nach Bramstedt, um dort im Haushalt zu dienen. Kaum ein Jahr später stand sie eines schönen Frühjahrstages an der Beeckerbrücke in der Aue und wusch die Wäsche, als sie auf der Brücke eine vornehm anmutende Reiterschar erblickte. Die Augen des einen Reiters, der auf der Brücke stehenblieb, um die Landschaft zu genießen, erfaßten das junge Mädchen und verweilten bei ihrem Anblick. Er fragte sie nach ihrem Namen, und sie antwortete ihm. Schnell entspann sich ein Wortwechsel, an dessen Schluß Wiebeke wußte, daß sie mit dem König Christian IV. gesprochen hatte und von ihm eingeladen war, als Dienerin seiner Gemahlin an seinen Hof zu kommen.

Nachdem der König unter einer großen Linde auf dem Schloßhof dem Vater versprochen hatte, sich für das Wohlergehen seiner Tochter einzusetzen, stand dem Aufstieg des Bauernmädchens nichts mehr im Wege. Und so kam Wiebeke, an deren gewitzten Antworten der König so viel Gefallen gefunden hatte, an den Hof und diente dort der Königin Christine.

Über Jahre hinweg half sie der Königin und kümmerte sich insbesondere um die Erziehung der Kinder. Dabei kam sie in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges in ganz Nordeuropa herum. Doch Anfang der 30er Jahre des Jahrhunderts fand Königin Christine sehr viel Gefallen an dem Rheingrafen Ludwig Otto von Solms. Dies blieb dem König nicht verborgen, und als es allzu offensichtlich wurde,was sichzwischen den beiden entsponnen hatte, verstieß er seine Frau, ohne sich jedoch von ihr formal scheiden zu lassen. Auch Wiebeke mußte zu dieser Zeit den Hof verlassen, weil sie auf die nachforschenden Fragen des Königs keine Mutter der Königin, Ellen Marsvin, und verbrachte auf deren Gut Kjaerstrup fast vier Jahre. Dort traf sie auch den König wieder, dermittlerweile die Sache in einem etwas anderem Licht sah. Er bat sie, der

seine Frau zu seiner Linken zu werden, und Wiebeke willigte nach reiflicher Überlegung ein. (Womit sie, um ehrlich zu bleiben, in Reihenfolge mindestens die dritte „linke Frau“ Christians war.)

So verbrachte Wiebeke viele Jahre an der Seite des geliebten Königs und gebar einen Sohn und eine Tochter.

Um Wiebeke nicht von der Gnade seiner ehelichen Kinder abhängig zu machen, schenkte er ihr 1633 das zuvor von den Erben des Grafen Stedingk erworbene Gut Bramstedt und zusätzlich die Bramstedter Mühle. In diese Zeit fällt auch der Neubau des Torgebäudes, das heute allgemein als Schloß bezeichnet wird.

In den folgenden Jahren übernahm wohl hauptsächlich der Bruder von Wiebeke, Henneken, die Verwaltung des Gutes, da sie selbst meist in der Nähe des Königs weilte. Doch soll Wiebeke Kruse eine gütige und großzügige Herrin gewesen sein, die immer wieder dort Hilfe gewährte, wo sie nötig erschien. Es geht auch die Legende, daß sie der Zigeunerin, die bei ihrer Geburt die Prophezeihung ausgesprochen hatte und der sie später noch einige Male begegnet sein soll, in Bramstedt Außen vom Tor (Butendoor?) ein Haus errichten ließ. Noch um 1800 soll dort eine Frau mit ihrer Tochter gewohnt haben, die man die „Tatersche“ nannte.

Christian IV. starb am 28. Februar 1648, und kaum zwei Monate später verschied auch Wiebeke, gerade vierzig Jahre alt. Ungeklärt ist, ob sie sich selbst das Leben nahm, ermordet wurde oder aus Kummer starb.

Wie gut die Entscheidung Christians war, ihr das Gut Bramstedt zu schenken, zeigt die Tatsache, daß der Sohn Christians, Friedrich III., seine „Stiefmutter“ des königlichen Hofes verwies.

Die Erben Wiebekes übernahmen den Gutshof. Es waren dies Ulrich Christian Gyldenlöwe, der 1658 ledig starb, und Elisabeth Sophie Gyldenlöwe, die einen Claus von Ahlefeld zum Mann nahm. Die einzige Tochter dieser Ehe, Christine, war in zweiter Ehe mit dem Baron von Kielmannsegg verheiratet. Dieser Baron sorgte für die Unbill, die den Namen Wiebeke Kruses zum Teil in Mitleidenschaft zog und den Namen Jürgen Fuhlendorfs in die Bramstedter Geschichte einführte.

Doch muß festgestellt bleiben, – will man Johanna Mestorf folgen – daß Wiebeke auch im höheren Alter mehr Freude am Peitschenknall der Hirten hatte als am Sich-unbeliebt-machen bei den Bramstedtern.

Der Flecken kämpft um seine Freiheit

Alljährlich sehen wir am 3. Pfingsttage, auch heute noch, die Fleckensgilde um den Roland tanzen. Voran die Musikanten wird zum fröhlichen Tanze aufgespielt. Diese schöne Tradition schreitet nun schon bald in das vierte Jahrhundert, und nicht wenige Bramstedter erinnern sich noch an die Heimatfeste 1924 und 1949 zum 250. und 275. Jahrestage der Fleckensgilde.

Nun wird sich mancher sicherlich fragen: „Ja, warum ist denn 1974 nicht das 300jährige Bestehen feierlich begangen worden?“ Genau an dieser Stelle finden wir den Ansatzpunkt, den Ursprüngen der Fleckensgilde nachzugehen.

Um diese berechtigte Frage gleich von vornherein zu beantworten, sei hier auf den Stein hingewiesen, der seit dem Umbau des „Rolandseck“ im Jahre 1906 in dessen Außenmauer zu finden ist. Er trägt die Inschrift „J.F.D. 1674“. Unsere Väter und Großväter sind wohl davon ausgegangen, daß dieses eine Art Ehrenstein sei, und setzen so das Entstehen der Gilde im Jahre 1674 an. Doch Anfang der fünfziger Jahre mußte man sich eines anderen belehren lassen. In seinem Buch „Der Roland und seine Welt“ stellte Max Röstermundt fest, daß die Geschehnisse, die zur Fleckensgilde führten, erst im Jahr 1685 anzusiedeln sind, und Hans Hinrich Harbeck unterstreicht in seiner „Chronik von Bramstedt“, daß es sich bei dem Stein in der Mauer aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Grenz- (oder Prell-)stein handelt. Und so kommt es, daß sich die Gilde heute „Fleckensgilde von 1688″ nennt und damit auf ein Datum beruft, das im Gildebuch von 1756 genannt ist. (mittlerweile durch neue Urkunden auf 1560 datiert).

Doch schauen wir uns das Bramstedt Ende des 17. Jahrhunderts einmal an und vergegenwärtigen uns einen Überblick über die damaligen Vorkommnisse.

Wir schreiben das Jahr 1685. Bramstedt erstreckt sich nur in wenigen Ausläufern über Bleeck und Kirchenbleeck hinaus. König Christian V. von Dänemark ist Regent des Landes, und auf dem Bramstedter Schloß sitzt Christine, die Enkelin der Wiebeke Kruse, als Gutsherrin. Erst vor kurzer Zeit hat sie in zweiter Ehe den Baron von Kielmannsegg geehelicht, aber schon in dieser kurzen Zeit hat sie feststellen müssen, so sagt man, daß der Baron mehr am Klang barer Münze denn an den zarten Tönen der jungen Ehe interessiert war. Jedoch – auch Christine ist dem „Mammon“ nicht abgeneigt und erfreut sich bei den Gutsbauern nicht gerade sonderlicher Beliebtheit.

Der Flecken Bramstedt und das Gut sind in dieser Zeit in keinem sehr guten Zustand. Der dreißigjährige Krieg, der nachfolgende Schwedische Krieg und die „Polackenzeit“ haben tiefe Spuren hinterlassen. Davon zeugt auch das Aussehen des (hölzernen) Rolands, den man erst 1654 wieder aufgestellt hatte. Vom Wind und Wetter und den Stürmen der Zeitgeschichte ist sein einstiger Glanz stark verblaßt.

Geld war es, das den König veranlaßte, 1665 das gesamte Amt Segeberg (ohne die Orte Segeberg und Oldesloe) an den Grafen Königsmark zu verpfänden. Nach wenigen Jahren merkte dieser, daß trotz harter Pressung aus seinem Pfande nicht allzuviel Ertrag herauszuholen war, und so veräußerte er es weiter an den Etats-Rat Holgerstorff. Dem widerfährt das Schicksal nicht besser, und über den Assessor Elers gelangt der Pfandbrief schließlich an die Kopenhagener Kaufleute Weinmann und Wiegandt. Doch war dieses Geschäft nur mit anderem Hintergrund erfolgt. Es hatte der Ober-Rentmeister Brandt am Hofe ein Interesse, das Gut zu kaufen, da er vernommen hatte, daß der Baron von Kielmannsegg in Kopenhagen weilte, um einen zahlungskräftigen neuen Eigentümer zu finden. Brandt wollte sich mit dem Gut allein nicht zufriedengeben, und so veranlaßte er Elers zum Kauf und Verkauf des Pfandbriefes. Die Briefe sollten von den Kaufleuten an von Kielmannsegg verkauft werden, so daß das Gut mit dem Flecken, dem Hasenmoor und den Segeberger Holzungen als eine Einheit von Brandt hätten übernommen werden können. Ihm selbst waren wegen seiner Stellung bei Hofe solcherlei Geschäfte (Machenschaften wäre wohl der richtige Ausdruck) nicht möglich gewesen.

So ergab es sich, daß der Baron von Kielmannsegg die Pfandrechte erwarb. Er kam dazu „wie die Jungfrau zum Kinde“, schreibt treffenderweise der Fleckensgildenchronist Walter Ehlers 1949.

Man schreibt den 27. Oktober 1685, als dieses Geschäft zustande kommt. Der Baron von Kielmannsegg „vergißt“ nun aber urplötzlich seine Verkaufsabsichten. Ihm scheint offensichtlich der Gedanke, Herr über zig Quadratmeilen in Holstein zu sein, sehr gut zu tun. Aus Kopenhagen zurückgeeilt, läßt er am Sonntag von der Kanzel der Kirche verkünden, daß er den Flecken mit allem dazugehörenden gekauft habe und daß er für den nächsten Tag von jedem Haus zwei Personen als Jagdhelfer erwarte. Das ist jedoch nicht bloß dem Fleckensvorsteher Fuhlendorf ein wenig starker Tobak. Diese Auslegung des Pfandbriefes und der darin für den Inhaber verbrieften Rechte geht ihnen doch zu weit. Nicht genug, daß sie die Steuern und sonstige Gelder an den Gutsherrn zu zahlen haben, nun sollen von ihnen Dienste verlangt werden, die sie den Leibeigenen fast gleichstellen.

So versuchen die Ratmänner die Forderungen zunächst einmal zu verzögern, um sich beraten zu können. Am Nachmittag erscheint der Bruder des Barons bei ihnen und verliest den Pfandbrief und versucht sie von der Auslegung des Barons zu überzeugen. Die Ratmänner bitten sich Bedenkzeit bis zum nächsten Tage aus. Am selben Nachmittag erscheint der Vogt bei Fuhlendorf und verlangt, daß er am nächsten Morgen vier Pferde stellen und nach Hamburg fahren solle. Jürgen F. antwortet, daß ihm der Baron keine Obrigkeit sei, sondern der König allein. Der Vogt kommt noch ein zweites und drittes Mal und droht mit dem „Verließ“. Fuhlendorf bleibt hart und sagt, daß ihn auch der Tod nicht schrecken könne.

Die Sonntagnacht geht schnell vorüber, und in manchem Hause findet gar niemand Schlaf. Am Morgen des Montag versammeln sich alle auf dem Bleeck, und es ist ein großes Debattieren. Nach langem Hin und Her einigen sich die Männer. Sie wollen zusammenstehen und auch Leib und Blut für ihre Freiheit geben. Unter die Herrschaft des Bramstedter Hofes wollen sie sich in keinem Fall begeben.

Gesagt – getan. Sechs wackere Bramstedter gehen auf den Hof des Barons. Doch sie erschrecken sehr. Nicht nur, daß der Baron seine gesamte Dienerschaft, seine Bauern und viele Fleckensleute, die in seinen Häusern wohnen, versammelt hat – nein, auf der Diele steht ein großer Tisch, hinter dem der Baron sitzt, und auf diesem Tisch blinkt es von Degen und Pistolen. Dies schmeckt den Gesandten wenig, und sie sehen zu, daß sie ohne Prügel aus dem Hause kommen.

Gegen Abend wagt sich eine zweite Delegation von sechs Leuten auf den Gutshof, dieses Mal ist Jürgen Fuhlendorf unter ihnen. Sie weisen die Forderungen des Barons zurück und sagen, daß sie lieber wegziehen wollten, als sich in die Unfreiheit zu begeben. Der Baron sagte: „Ich werde jeden, der wegziehen sollte, verfolgen lassen und ihm den Kopf abschlagen.“ „Sachte. Sachte,“ sagte darauf ein Ratmann. „Es läßt sich nicht so leicht Köpfe herunterschlagen.“ Ein Wort gibt das andere, bis der Baron schlielßlich zu den Waffen greift, Jürgen Fuhlendorf niederschlägt und ihn fürchterlich zurichtet. Damit nicht genug – er läßt ihn ins Gefängnis werfen. Die anderen können entkommen und alarmieren den Flecken. Sofort greift man zu allem, das als Waffe dienen kann, und zieht auf den Gutshof. Da überlegt es sich der Graf und gibt Jürgen Fuhlendorf frei.

Ausgestanden ist die Angelegenheit so einfach nicht. Der Baron reitet eilends nach Glückstadt und fordert zwei Kompanien Soldaten, um den Flecken zu „beruhigen“. Auch die Bramstedter entsenden Timm Langhinrichs und Jochen Zimmer an die Elbe und erklären, daß sie den Kauf rückgängig gemacht haben wollen und einen Schutzbrief verlangen, solange dieses Verfahren dauere.

Der Baron unterliegt in seinem Bestreben, und die Bramstedter erhalten den Schutzbrief. Jedoch – der Adel bekommt auch sein Recht, und so werden Jürgen Fuhlendorf und einige Getreue zunächst arretiert, und nach einiger Zeit wird der Fleckensvorsteher als einziger in das Gefängnis geworfen, trotz seiner vielfältigen Verletzungen.

Was so furios begonnen, geht nun auf dem Verhandlungs- und Petitionswege weiter.

Die Bramstedter wenden sich an den König mit der Bitte, den Flecken wieder einzulösen und nicht unter die Herrschaft des Hofes Kommen zu lassen. Der Rat und Amtsverwalter Brüggemann zu Itzehoe verspricht zu helfen, doch der Ober-Rentmeister Brandt zu Kopenhagen hat seine Vorstellungen noch nicht aufgegeben und versucht, so weit es ihm möglich ist, die Sache zu hintertreiben.

Beharrlichkeit führt zum Ziel. Wieder und wieder werden Bramstedts Fleckenslüüd vorstellig. Schließlich kommt die Einigung: Der Flecken soll 14.000 Reichstaler an den Kaufmann Weinmann zahlen, dann soll der Kauf des Barons für nichtig erklärt werden. Schweren Herzens stimmen die Bramstedter zu. Ihnen bereitet die Verteilung der Last große Sorgen und viel Diskussionen. Die getroffene Regelung zeigt, wie groß der Opfermut der Fleckensinsassen ist. Alle sollen die gleiche Last tragen. dafür sollen alle Äcker, Wiesen und Holzungen im Fleckensgebiet unter ihnen verteilt werden.

So werden drei Obligationen ausgefertigt, die zu verschiedenen Terminen an den Amtsvorsteher Brüggemann als den Bevollmächtigten Weinmanns (!) zu zahlen sind. Noch im Dezember werden die ersten 4.000 Reichstaler angezahlt, und schon zeigt sich, daß Brüggemann ebenfalls eigene Interessen bei der unglückseligen Geschichte verfolgt. Er will vom Flecken das „Hasen Mohr“ und die „Hölzungen in der Segeberger Heide“ kaufen. Und wie das so ist, wenn einer etwas will, was die anderen nicht wollen, und der eine auch noch über mehr Möglichkeiten verfügt – entspinnen sich allerlei Mißliebigkeiten für den Flecken. Nachdem den Fleckensbevollmächtigten der erste Pfandbrief trotz gegenteiliger Zusage nicht ausgehändigt wird, verweigern diese die nächste Zahlung.

So kommt es zu viel Hin und Her, an dem der Tod Brüggemanns genausowenig ändert, wie der neue Weinmann-Bevollmächtigte Markus Dau.

Ober-Rentmeister Brandt mischt immer wieder einmal mit, und selbst der Kirchspielvogt Wolf E. Haseler preßt den Flecken. Ein Besuch beim König bleibt ohne Erfolg, und der Amtsverwalter Reich läßt sechs Bramstedter, unter ihnen Jürgen Fuhlendorf, nach Segeberg kommen und dort verhaften. Wochenlang bleiben sie im Gefängnis, während sich Reich in Kopenhagen vergnügt.

Endlich meint es das Schicksal gut mit den Fleckensinsassen: Reich kommt bei einer Feuersbrunst in Kopenhagen ums Leben, und sein Nachfolger, Etat-Rat Meyer, willsich für den Ort einsetzen. Er kommt zu Besuch und bittet etwas später die Bramstedter. zu ihm nach Rendsburg zu kommen. Doch keiner traut sich nun nach den schlechten Erfahrungen in Segeberg. Nur Jürgen Fuhlendorf findet den nötigen Mut. Er reist hin und erläutert dem Rat die Probleme.

Es wird vereinbart, daß Hasenmoor und die Segeberger Holzungen an den König gehen und mit 6.000 Taler berechnet werden. Die restlichen 4.000 der 14.000 Taler sollen bis 1695 bezahlt werden.

So soll es denn auch im wesentlichen geschehen sein. Zwar dauert die Einigung im Flecken über die Landaufteilung noch bis ins nächste Jahrhundert, doch ändert dies nichts an der Tatsache, daß der Flecken sich freigekauft hat. Zur Verwahrung nimmt man die Obligationen in die Fleckenslade, um sie auch den Nachkömmlingen zu erhalten.

Die Bramstedter danken dem Herrgott für die glückliche Wendung und werden auf der Welt für ihren Einsatz entlohnt, indem der König die Bemessungsgrundlage für ihre Steuern und Abgaben herabsetzt.

Ob die Bramstedter schon damals oder erst in späteren Jahren am 3. Pfingsttage um den Roland getanzt haben, ist nicht festzustellen. Indes hat der heutige Brauch seinen Ursprung in der Überlieferung.

Die Ehrung der Männer, die ihren Leib nicht schützten, um ihre Freiheit zu bewahren, hat sich die Fleckensgilde, die ursprünglich eine Brandgilde war, auf das Banner geschrieben. Fleckensgilde von 1688 nannte sie sich aufgrund schriftlicher Überlieferung. Doch wie es der Zufall wollte, stieß ich bei der Lektüre für dieses Buch auf eine Stelle in Harbecks Chronik, in der sich ein Einwohner Bezug nehmend auf einen Brand im Jahre 1677 äußert: „Meine Mittel und der Gilde Beistand reichten nicht; ich mußte Schulden machen.“ (Harbeck, S. 178) Dies bedeutet nichts anderes, als daß unsere Gilde schon 1677 bestanden haben muß. Fortan wird sie also „Fleckensgilde von 1677“, heißen können.

Schon zu Lebzeiten hat man Jürgen Fuhlendorf, dem Fleckensvorsteher in der schweren Zeit, einen Stein in die Rolandmauer gesetzt. „J.F.D. 1693″ ist darauf zu lesen (nicht 1695, wie bei H. H. Harbeck geschrieben). und man kann wohl annehmen, daß die Bramstedter im Jahre der Errichtung ihres ersten steinernen Rolands auch dem Manne ein ewiges Andenken bewahren wollten, der wie ein Steig gegen die Wogen der Obrigkeit gestanden hatte. (Es ist aber denkbar, daß es sich, wie bei dem eingangs angeführten Stein, auch hier um einen Grenzstein handelt.)

Seit 1938 ist die Bramstedter Oberschule, das heutige Gymnasium, nach diesem Manne benannt, und seine Nachkommen findet man noch heute in Bramstedt und Umgebung. (Es sind allerdings keine direkten Nachkommen, wie eine Betrachtung der Ahnenreihe zeigt.)

Um die überlieferten Vorkommnisse im Gedächtnis der Bramstedter zu bewahren, schrieb der Bramstedter Lehrer und Organist August Kühl als Volksstück „Edelmann un Buern“, dessen Text noch heute im Stadtarchiv auf eine engagierte Theatergruppe auf der 3. Wohltätigkeitsveranstaltung des Krankenhausvereins am 8.8.1909 statt. Wiederaufführungen gab es zu den Heimatfesten 1924 und 1949 sowie zum 30jährigen Bestehen der höhern Privatschule 1938, als deren neue Namensgebung erfolgte.

Von Kriegen und anderen Schrecken

Bramstedts Lage am Ochsenweg, der alten Heerstraße, hat es in der Geschichte immer wieder mit sich gebracht, daß der Ort in die sogenannten Wirren der Zeit hineingezogen wurde.

Ähnlich wie Stellau und Bornhöved hat auch Bramstedt seine mittelalterliche Kampfstätte aufzuweisen, denn die Streitereien der hohen Herren um die Vorherrschaft im Lande zwischen den Meeren dauerten über Jahrzehnte und Jahrhunderte an und führten zu immer neuen Schauplätzen.

In Bramstedt erinnert noch der Name der Straße „Strietkamp“ an die Ereignisse des 14. Jahrhunderts, von denen hier (halb Legende, halb Historie) berichtet werden soll.

Um 1300 herrschte in Holstein der Graf Johann, mit dem Beinamen der Einäugige. Den Beinamen erhielt er, weil er bei einem Weih-nachtsessen ein Auge verloren hatte, als ein Hofnarr einen Knochen nach einem Junker warf, der ihn geärgert hatte – leider verfehlte das Wurfgeschoß sein Ziel und traf den Grafen an bezeichneter Stelle.

Graf Johann, der auch in Bramstedt auf dem hiesigen Schloß residiert haben soll, vererbte schon zu Lebzeiten seinen Besitz an seine vier Söhne. Da aber die Erbteile der einzelnen offensichtlich nicht groß genug waren, um deren Lebensgewohnheiten zu finanzieren, kam es zum Bruderzwist. So starben im Laufe einiger Jahre die Söhne auf mehr oder weniger natürliche Art und Weise. Auch die Enkel, Neffen und sonstigen Verwandten wurden sich nicht einig. So kam es, daß 1317 Graf Adolph VII. die Entscheidung mit Graf Gerhard III. suchte. Letzterer brachte bei Bramstedt ein Heer aus Hademarschen, Schenefeld, Nortorf, Kaltenkirchen und Kelling-husen zusammen. Graf Adolph, der die Ankunft der Dithmarscher, die ihn unterstützen wollten, nicht abwarten konnte, griff an und mußte sich bald der Übermacht beugen. Adolph suchte sein Heil in der Flucht und wollte Bramstedt erreichen. Kurz vor Bramstedt verbarg er sich unter einer Brücke (der Hambrücke). Als nun Gerhard mit seinen Mannen ihm folgte, sah einer seiner Reiter, wie der Jagdhund Adolphs umherstreunte. Bald hatte der Hund die Spur seines Herren gefunden und lief unter die Brücke. Graf Adolph wurde gefangengenommen, und Gerhard ging als Sieger aus den Auseinandersetzungen hervor.

Gerhard erhielt später den Namen Gerhard der Große. Er war der Schauenburger Graf, der im Schleswig-Holsteinischen und Dänischen am meisten Macht auf sich vereinigen konnte. Doch 1340 starb auch er eines gewaltsamen Todes, als er auf dem Krankenbett lag.

Soweit also die frühesten uns bekannten kriegerischen Ereignisse aus der Bramstedter Gemarkung. Auch in den folgenden Jahrhunderten ist es in dieser Gegend nicht immer friedlich zugegangen, so kämpften hier 1401 nochmals die Schauenburger, doch erst aus der Zeit des 30jährigen Krieges sind uns Überlieferungen bekannt.

Vom Pastoren Galenbeck, der in jenen wechselvollen Jahren im Kirchspiel Bramstedt tätig war, wird berichtet, daß von 1627 – 1629 Kaiserliche Truppen im Holsteinischen waren. Am Dienstag nach Ostern 1628 ist der Flecken in Brand gesteckt worden. „Alles, was zwischen den Brücken gestanden, von dem Hohen Tore über die Hudau und Mühlenstrom, ingleichen die Mühle, des Pastoren Haus und die zwei, so dabei stehen“ ist ein Raub der Flammen geworden.

An diesem Tage wird wohl auch das alte Bramstedter Schloß zumindest stark beschädigt worden sein; denn aus Akten jener Zeit, als Christian IV. den Hof erwarb, sind Abrechnungen über umfangreiche Renovierungsarbeiten bekannt.

Doch war dies nicht das letzte Ereignis, das in jenem Jahrhundert den Flecken erschütterte. Schon wenige Jahre nach dem Krieg zogen neue Heere beim Schwedenkrieg durch das Land und preßten die Bewohner. Polnische Truppen quartierten sich in Bramstedt ein, raubten Pferde und andere Tiere, wühlten den Boden der Kirche auf und suchten nach allem, was irgendeinen Wert hatte.

1660 schreibt der Chronist, daß die polnischen Truppen auf ihrem Rückweg aus Dänemark „den Bramstedtern den Rest geteilt“ hätten.

Aber auch die Friedenszeiten waren nicht ohne Schrecken. 1668 brannten im Flecken sieben Wohnhäuser ab: „Jasper Wulf, Hinrich Fölster, Metta Hartmann samt dem Stall, Johann Krützfeldt, Martin Schulten samt der Schmieden, Johann Hardebeck, Bartelt Gieselers.“ Noch nicht einmal zehn Jahre später verzeichnet die Kirchenchronik erneut eine Feuersbrunst, bei der unter acht Häusern auch die Küsterei in Flammen aufging.

Noch einmal, im Jahre 1725, ist von einer großen Feuersbrunst im Flecken die Rede. In den folgenden Jahren ist hiervon nichts Ähnliches mehr überliefert.

Doch nicht nur Feuer und Krieg zehrten an den Kräften des Fleckens. Anno 1746 wird im Fleckensbuch von einer Viehseuche (Maul- und Klauenseuche) berichtet, die 217 Stück Vieh dahinraffte. Das dürfte zu damaliger Zeit gut die Hälfte der gesamten Nutztiere am Orte gewesen sein, und wir vermögen uns vorzustellen, welch harte Zeit für die Blekeslüüd herrschte.

Das nächste Jahrhundert begann nicht gerade rosig. Napoleon sorgte in Europa für Unruhe, und es kam zum Krieg, indessen Verlauf in Bramstedt Truppen lagerten. Im Winter 1813/14 errichteten die Soldaten ein Lager im Bleeck, und als sie abzogen, ließen sie einen umgestürzten und zerbrochenen Roland zurück.

Von 1826 – 28 grassierten die Schafpocken in Holstein, und von 1831 – 33 suchte die Cholera diese Gegend heim, ohne daß wir über eventuelle Opfer am Ort nähere Auskünfte hätten.

Als es dann 1848 hieß, für die Freiheit zu streiten, waren auch die Bramstedter dabei. Einige Freiwillige meldeten sich in Rendsburg für die schleswig-holsteinische Sache. Am Orte selbst wurde eine Bürgerwehr ins Leben gerufen, um Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Der älteste Sohn des örtlichen Pastors Gerber, Wilhelm, gründete einen Bürgerverein für politische Bildung.

Nicht allein die Kriegszeiten bedrückten den Ort. Seit mehreren Jahren herrschte die Kartoffelkrankheit und vernichtete so eines der Hauptnahrungsmittel.

Die nachfolgenden Kriege blieben für den Flecken selbst meist ohne materielle Schäden. Zwar fielen Söhne und Väter aus einigen Familien, doch sorgten Veteranen- und Kriegervereine für den rechten Zeitgeist. Erst der 2. Weltkrieg ließ Bramstedt den Krieg wieder direkt spüren. Nicht nur, daß aus fast allen Familien Angehörige fort waren, auch der Ort selbst wurde betroffen. Am 27. Juli 1942 fiel eine Luftmine auf den Bleeck, die von englischen Bombern abgeworfen wurde, als diese von Hamburg zurückkehrten. Die Bauernhäuser Zimmers und Göttsches wurden dem Erdboden gleichgemacht, ebenso das Sängerheim und das Wohnhaus Siems im Butendoor. Andere Häuser in der Mühlenstraße, am Bleeck und bis in den Butendoor hinein wurden abgedeckt oder sonst wie beschädigt. Zehn Menschenleben forderte dieses Unglück.

Dieses war das letzte schwere Unglück, das den Ort traf. Wohl gab es noch viele kleine und große Brände, doch meist blieben diese auf ein Haus beschränkt. Und die Zeit der Seuchen und Kriege ist hoffentlich für unsere Gegend endgültig vorbei.

Von den Bramstedter Toren und Brücken

Keinem, der auf dem Bleeck steht, wird es gelingen, die Stadt zu verlassen, ohne einen Fluß oder ein Gewässer zu überqueren.

Wenn diese Behauptung niemanden stutzig macht, so sei es gut, wenn aber doch jemand meint, dies sei nicht richtig, so wird er sicherlich an den Weg nach Segeberg denken. Und genau an dieser Stelle wollen wir unsere kleine Abhandlung beginnen.

Auch der Butendoor hat seine Brücke, selbst wenn manch einer behaupten wird, daß es keine sei. Auf Höhe der Mühle Andersens läuft der sogenannte Verbindungsgraben von der Osterau zur Hudau, und die Brücke, die ihn überquert, hatte früher den Namen „Hogendohrer Brüch“. Das (heute zweifellos bescheidene) Rinnsal, das an dieser Stelle überbrückt wird, ist eine Verbindung zwischen dem Mühlenteich und der Hudau. Die Brücke war früher wesentlich schmaler und auch als solche zu erkennen. (1899 beschlossen die Fleckensvorsteher, daß die „Außermtorbrücke“ verbreitert werden solle; und der Ausbau der Segeberger Chaussee ließ die Brücke quasi verschwinden.)

Indes bleibt nicht nur die Brücke interessant. Ihr Name gibt den Hinweis auf ein ehemals vorhandenes Tor. Tatsächlich hat an dieser Stelle einst ein Tor gestanden, das sogenannte „Hogedor“. Durch den Namen darf man sich jedoch nicht irreleiten lassen. „Hoge“ deutet zwar darauf hin, daß es sich um ein besonders stattliches Tor gehandelt haben mag, trotzdem wird es nicht viel mehr als ein Schlagbaum gewesen sein. In alten Akten unserer Stadt findet man die Bezeichnung „Rönnebaum“ in Zusammenhang mit diesem Tor, und Rönne heißt soviel wie Rinne oder Graben; es war also der (Schlag-)baum bei dem Graben.

Ist dieses Thema noch so interessant, verlassen wir dennoch den Bleeck einmal durch dieses Tor. Wenn man dem Butendoor (man achte auf diesen Namen) folgt, so bemerkt man nach gut hundert Metern, daß die Häuserfronten beiderseits der Straße plötzlich auseinanderlaufen und ein separater Weg auf der rechten Seite verläuft. Dies gibt Grund zu der Annahme, daß vor langer Zeit der Weg hier entlang über den Strietkamp Richtung Schmalfeld führte.

So leicht, wie hier geschrieben, war es damals natürlich nicht, nach Schmalfeld zu gelangen, denn zunächst galt es, die Schmalfelder zu überqueren. Zu Fuß war dies kein Problem, wohl aber mit Gespann. Deshalb hat man auch schon sehr früh eine Brücke errichtet, die Hambrücke (= Waldbrücke). Diese Brücke hat die älteste uns bekannte Geschichte, als sie bei der Schlacht am Strietkamp 1317 eine verhängnisvolle Rolle für den Grafen Adolph von Schauenburg spielte. (In diesem Buch bei „Von Kriegen und anderen Schrecken“ nachzulesen).

Zu jener Zeit und noch viele weitere Jahre war die Hambrücke die der Altonaer Straße und der Hamburger Straße, die heute weit mehr benutzt werden, entstammen beide der neueren Zeit.

Nach dem Südwesten hin bot zu jener Zeit nur noch die Hudaubrücke die Möglichkeit, die Auen zu überschreiten. Auch sie, in unmittelbarer Nähe des Schlosses gelegen, war mit einem Tor versehen, dem sogenannten Hudetor. Über die Brücke und durch das Tor wurde im späten Mittelalter der Weg in die Residenzstadt Glückstadt angetreten.

Ihre eigene Historie hat auch unsere Beeckerbrücke. Von ihr aus soll – wie im Kapitel Wiebeke Kruse berichtet – Christian IV. seine Wiebeke erblickt und sein königliches Auge auf sie geworfen haben. Wenn auch die Brücke damals etwas weiter flußabwärts gestanden haben wird (die Bebauung am Kirchenbleeck läßt dies vermuten), so ist es uns dennoch nicht möglich, den Ort des Geschehens heute zu rekonstruieren. Trotzdem hat Wiebeke ihr Glück gefunden, und die Bramstedter haben ein königliches Kapitel mehr in ihrer Chronik.

Der Name dieser Brücke war sehr stark der Zeit unterworfen, und so sprach man eine Zeitlang (und zum Teil noch heute) von der Bäckerbrücke, weil man die Brücke mit der anliegenden Bäckerei in Verbindung brachte. Der ursprüngliche Name hat aber die Bedeutung Bachbrücke, und auch die Straße Maienbeeck erinnert an das Beecker Tor.

Bleibt noch das letzte Tor Bramstedts zu erklären. Dieses war das Bektor. Ist der Name auch überliefert, so läßt sich sein Standort nicht einwandfrei festlegen. Am wahrscheinlichsten ist wohl, daß es am Eingang des Maienbeecks zum Kirchenbleeck gestanden hat, um dort die von Westen kommenden Einreisenden kontrollieren zu können.

Vollständigkeitshalber sei erwähnt, daß den „Bramstedter Nachrichten“ vom 18.11.1903 zufolge Anfang des 18. Jahrhunderts für alle hier erwähnten Brücken vom König die Renovierung (bzw. der Neubau) betrieben wurde: 1701 die Hudaubrücke; 1706 die Beeckerbrücke; 1711 die Hogendohrer Brücke und 1717 die Hambrücke.

In alter Zeit bildeten die Brücken und ihre Tore jedoch nicht nur Übergänge über die Auen, sondern waren auch eine Art Begrenzung der Siedlung, wie aus dem am Schluß erwähnten Zitat zu sehen ist.

Ursprünglich dürfte Bramstedt nur den Bleeck mit Hinterstraßen umfaßt haben. Erst allmählich dehnte sich der Ort entlang der Ausfallstraßen aus. Aus dem 17. Jahrhundert sind Siedlungsgenehmigungen für den Butendoor und den Maienbeeck vorzeigbar, so daß man davon ausgehen kann, daß zunächst diese Straßen sowie der Kirchenbleeck und der Anfang des Landweges (vorwiegend von Kätnern = kleinen Bauern) besidelt wurden.

Nach dem Bau der Kiel-Altonaer Chaussee 1830 – 33 wurde auch entlang dieser Straße vermehrt gebaut, doch seine eigentliche größere Ausdehnung erfuhr der Ort erst in diesem Jahrhundert. Noch um die Jahrhundertwende war die Straße „Hinter den Höfen“ (Rosenstraße) nur dünn bebaut, und neue Häuser entstanden auch im hinteren Teil des „Landwegs“, „Am Bahnhof“ und im „Schlüskamp“. Die Bebauung des Nordens und Westens, das Gebiet des ehemaligen Gutshofes unserer Stadt, fällt überwiegend in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg, als die Bevölkerungszahl sprunghaft anstieg (1900: ca. 2.100 Einwohner).

Heute ist das Gebiet zwischen den Brücken „nur noch“ der historische, kleine Kern der Stadt.

Zum Schluß noch eines: Früher waren die Brücken nicht nur eine geografische Abgrenzung des Bleecks, sondern offensichtlich auch eine soziale. denn in alten Urkunden findet sich der bezeichnende Satz: „De Herrn in’n Blek unn dat gemeen Volk op de anner Sied von de Brügg“. – Da kann man nur hoffen, daß unsere Herren „in’n Blek“ heute nicht genauso denken.

Vom Ortsnamen und den ersten Bewohnern

Jeder, der über Bad Bramstedt etwas wissen will, wird sich unweigerlich auch Gedanken über den Ortsnamen selbst und das Alter dieser Siedlung machen, um nicht zu sagen, machen müssen.

Nun, bevor wir ein wenig in die Materie einsteigen, soll auch an dieser Stelle vorausgeschickt werden, daß bei dieserlei Nachforschungen vieles im Dunkel der Geschichte verschwunden ist. Aber einiges tritt durch Funde, Überlieferungen und intensive Kleinarbeit der Historiker aus dem Dunkel zumindest in die Dämmerung und einiges sogar an das Licht.

Fangen wir mit dem Ortsnamen an. Dabei ist das Vorwort Bad noch am schnellsten und einfachsten erklärt, denn diese Bezeichnung führt Bramstedt erst seit dem 12. März 1910. Damals wurde diese Titulierung Bramstedt auf Initiative der Post zuerkannt, um posta lische Verwechslungen mit Barmstedt und anderen ähnlich lautenden Orten zu vermeiden. Es war also nicht, wie man vermuten könnte, in erster Linie eine Anerkennung des Kurortes. sondern eher eine Zweckbezeichnung. Doch zur Ehrenrettung des Bades Bramstedt sei gesagt, daß natürlich das Solbad die Gewähr dafür bot, daß der Name Bad Bramstedt richtig gewählt war. Die Entwicklung unseres Ortes hat die Initiative der Post von einst nur bestätigt.