Kirchenstuhl „Hinrich Kruse Anna 1629“ in Hohenaspe

Im Zuge meiner Forschungen zu Wiebeke Kruse, deren Bruder einmal Vogt/Verwalter auf dem Gut Drage war und von dem bis heute ein Kirchstuhl in der dortigen Kirche existiert, stieß ich auf Pastor Hansens Chronik. Leider half sie mir nicht viel zu meinem Thema., da Hansen zwar Baltzer von Ahlefeldt nennt, den damaligen Gutsbesitzer, aber keinen Vogt.

Gleichwohl habe ich die Chronik nun aus der Frakturschrift transkribiert und stelle sie anderen Interessenten zur Verfügung./ März 2016

Chronik

des

Kirchspiels Hohenaspe

mit

Drage, Ottenbüttel,

Aspe, Friedrichsruhe und Christinenthal.

von

H. Hansen, Pastor

Hohenaspe.

(Alle Rechte Vorbehalten,)

Hohenaspe 1895.

Selbstverlag des Verfassers

Buchdruckerei von H. H. Bölke, Bordesholm.

| Inhaltverzeichnis |

|

| Einleitung |

1 |

| I. Drage und Aspe |

1 |

| II. Die ältesten Herren von Drage. |

2 |

| III. Die ältesten Herren von Aspe und der älteste Kirchort der Gemeinde Hohenaspe |

4 |

| IV. Drage und Hohenaspe unter den Familien Ahlefeldt und Rantzau |

8 |

| V. Der Edelhof in Ottenbiitiel und seine Beziehungen zu Drage und Hohenaspe |

18 |

| VI. Die Pastoren zu Hohenaspe vor dem Jahre 1757 |

19 |

| VII. Der Grafenmord und seine nächsten Folgen |

23 |

| VIII. Drage und Friedrichsruhe |

29 |

| IX. Christinenthal, das alte Weddelsdorf |

33 |

| X. Die markgräfliche Hofhaltung |

33 |

| XI. Der 20. Oktober 1743 |

43 |

| XII. Das neue Kircheninventar und der Neubau des Pastorats zu Hohenaspe |

47 |

| XIII. Die Sprache bei Hofe |

49 |

| XI V. Die Hofloge und die Hofstühle in der Hohenasper Kirche |

50 |

| XV. Die Grenzen der Drager Jurisdiktion |

51 |

| XVI. Die Erbbegräbnisrechte des Klostersyndikus und des Mehlbecker Gutsbesitzers in Hohenaspe |

52 |

| XVII. Das Verhältnis des Guts Mehlbeck zu Drage |

53 |

| XVIII. Die Kaaksburg und ihre Bedeutung in alter und in neuer Zeit |

56 |

| XIX. Die markgräflichen Herrschaften im Pastorat zu Hohenaspe |

57 |

| XX. Tod und Begräbnis des Markgrafen Friedrich Ernst |

60 |

| XXI. Die markgräfliche Witwe allein ans Friedrichsruhe |

61 |

| XXI!. Die markgräfliche Witwe allein im Pastorat zu Hohenaspe |

62 |

| XXIII. Tod und Begräbnis der markgräflichen Witwe |

63 |

| XXIV. Die Oelbilder der markgräflichen Herrschaften in der Kirche zu Hohenaspe |

63 |

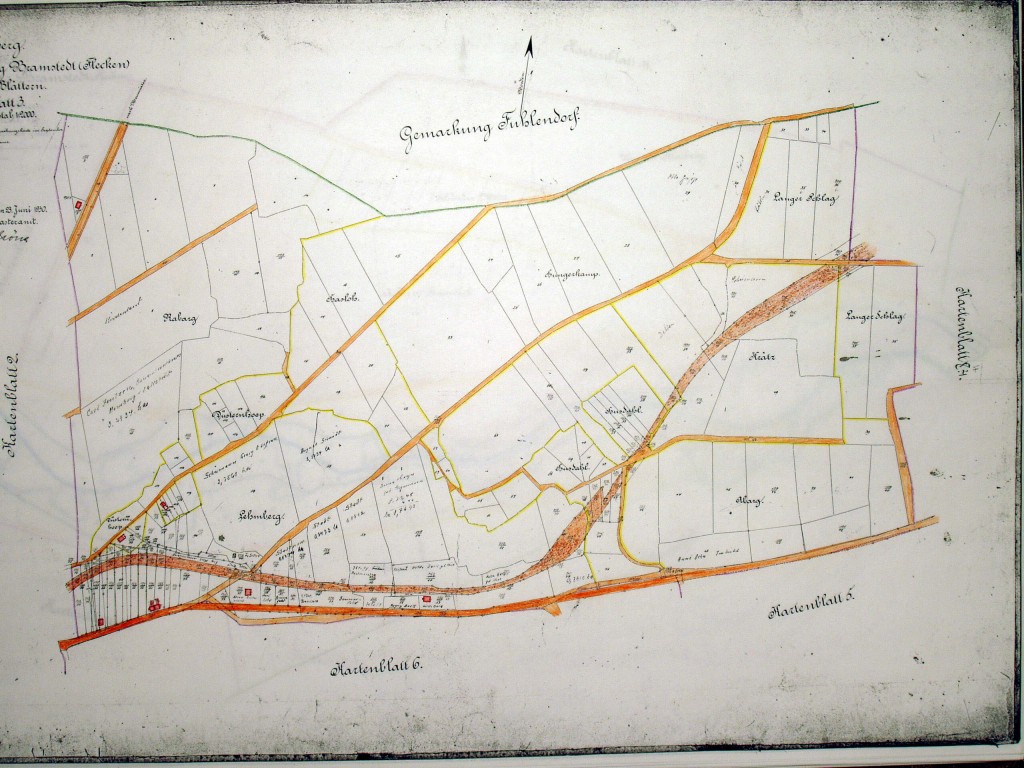

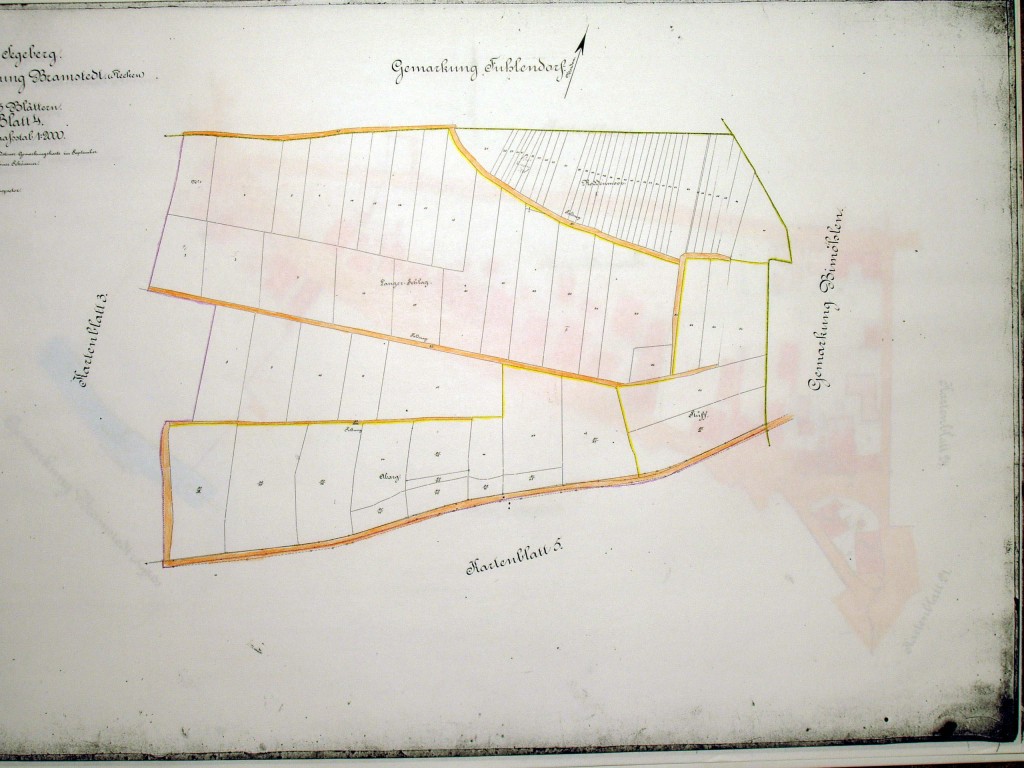

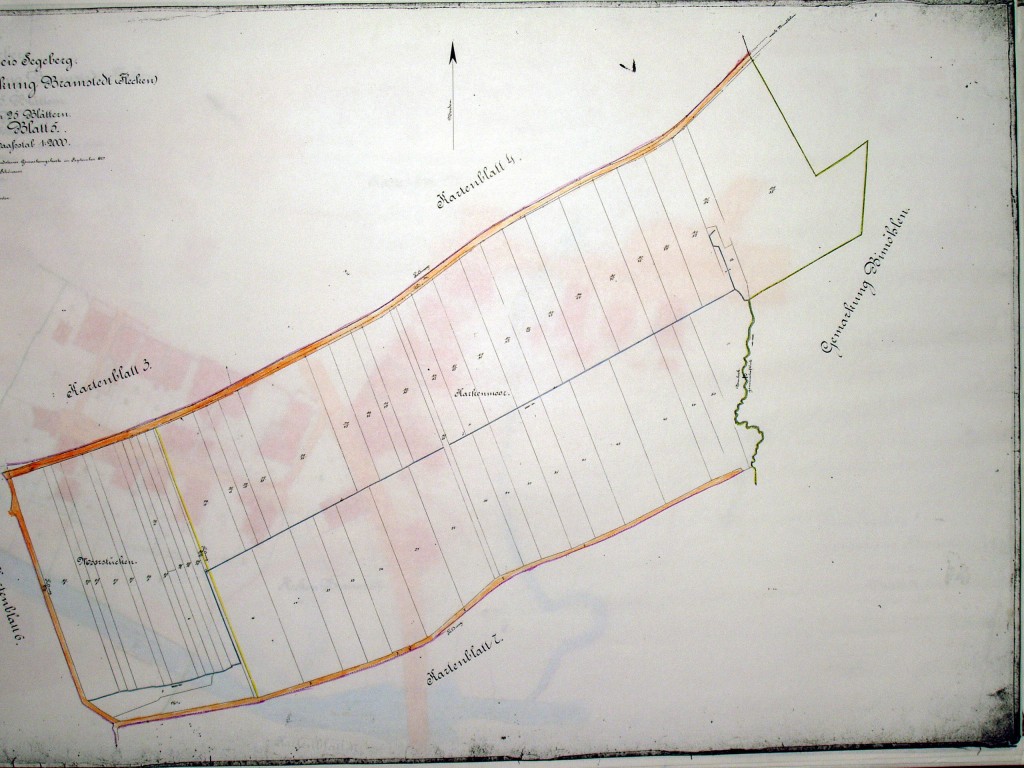

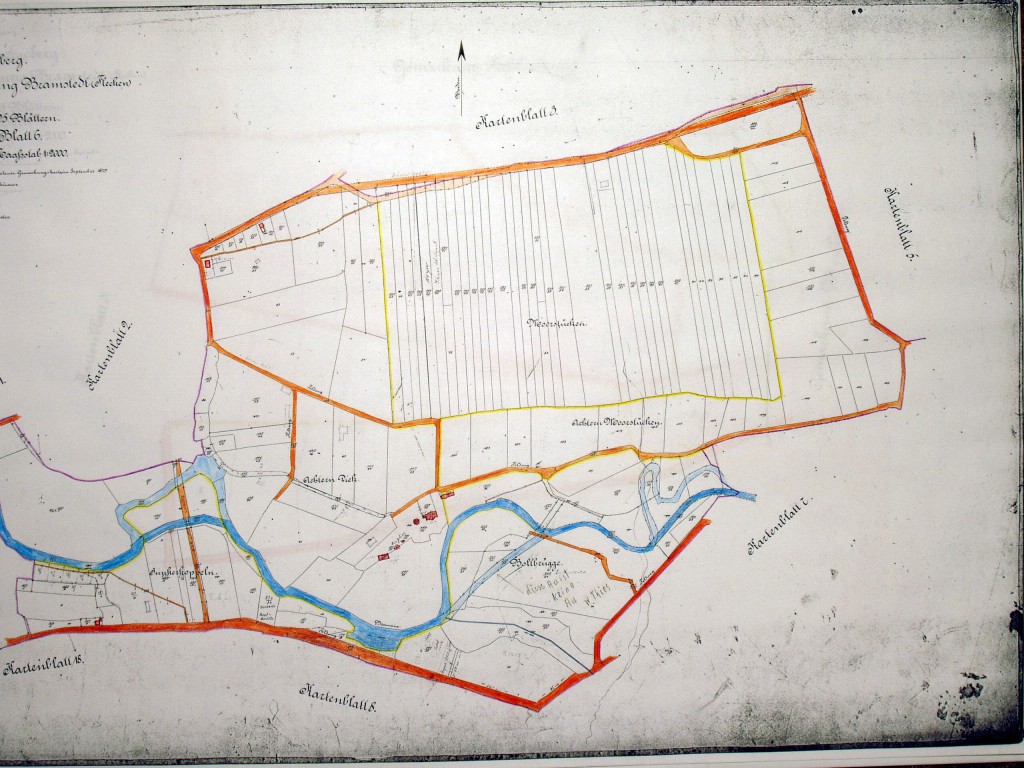

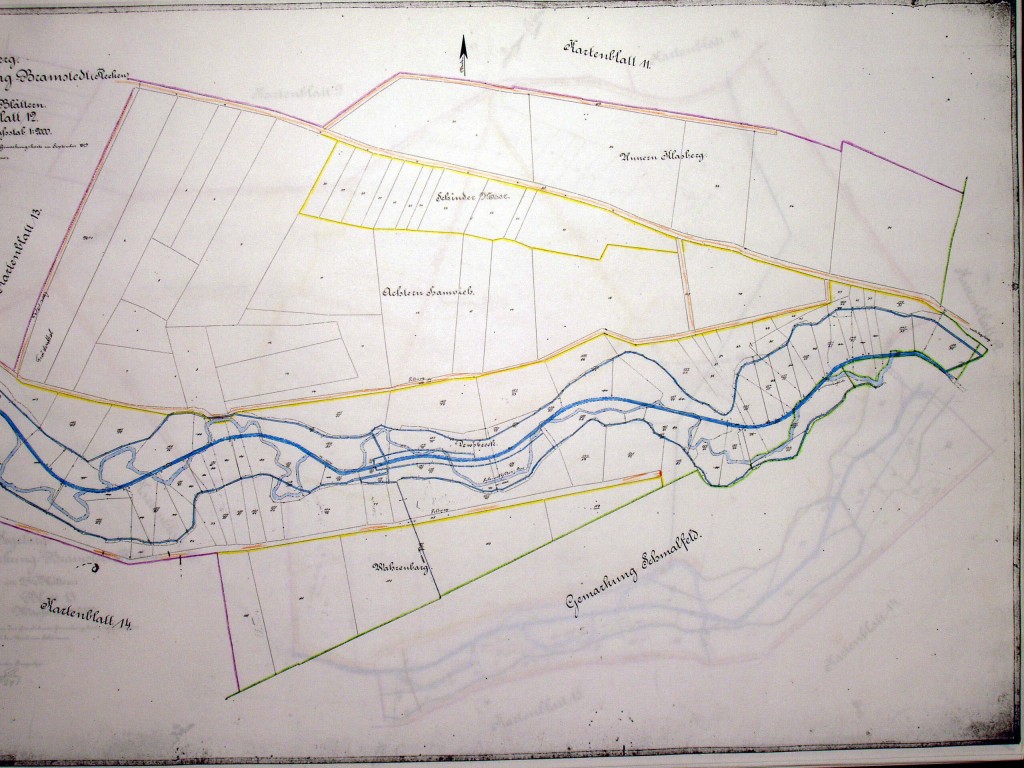

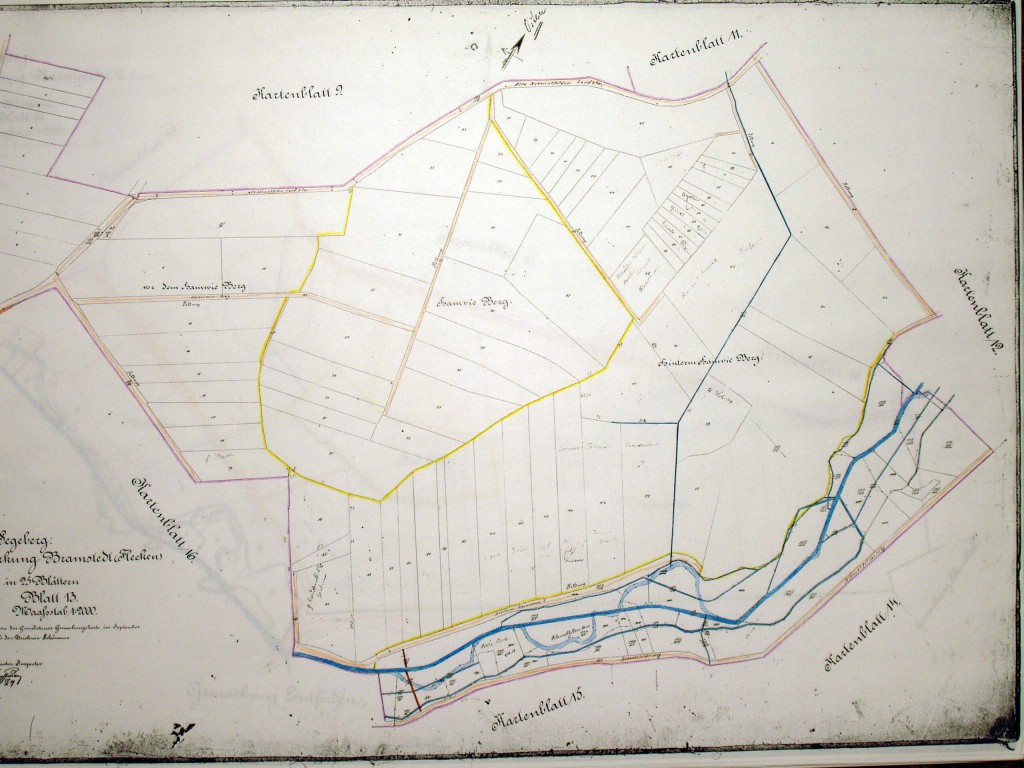

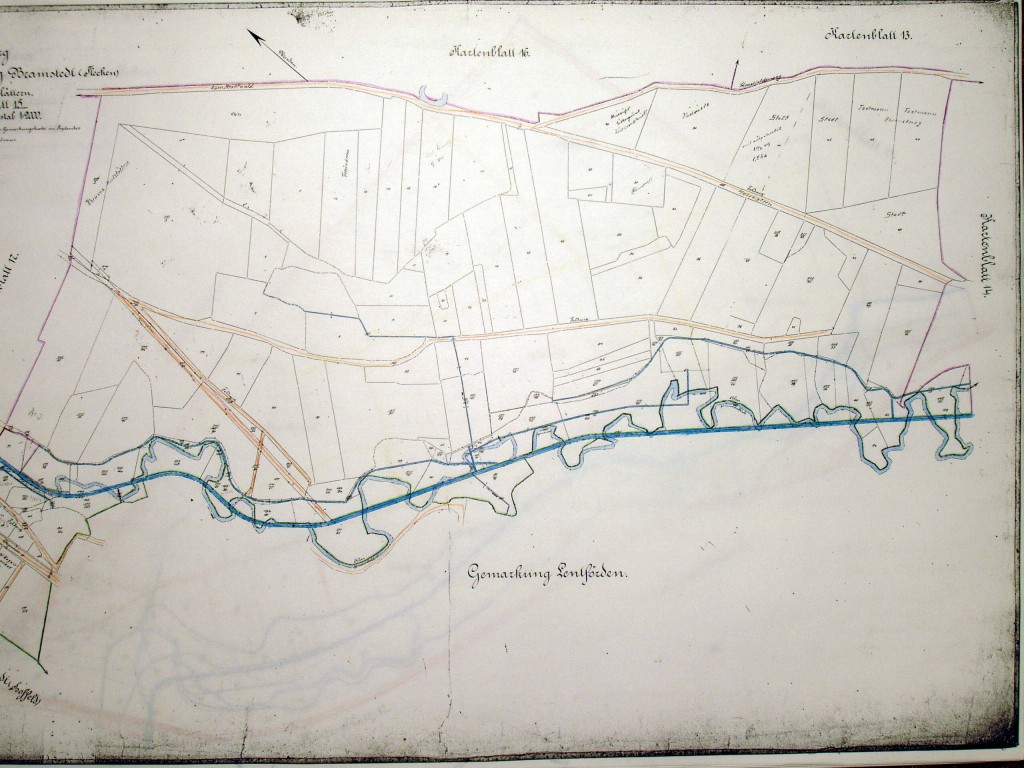

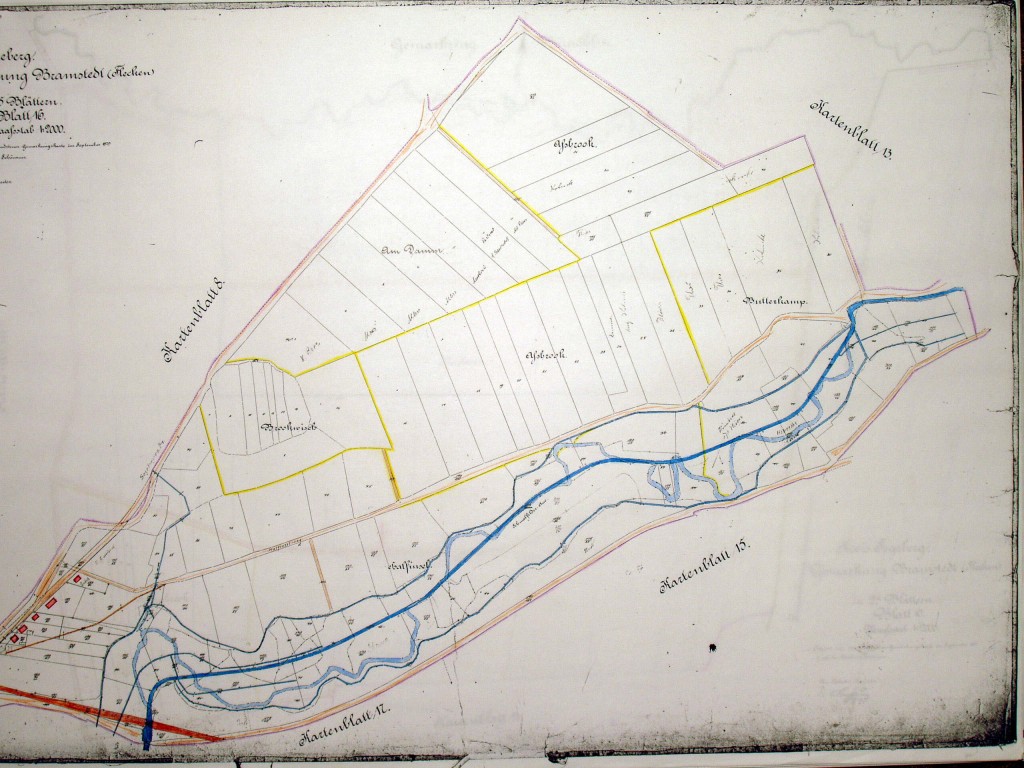

| XXV. Die Parcelierung des Guts Drage |

64 |

| XXVI. Der Verbleib der Hofkirchenstühle |

66 |

| XXVII. Die bisherigen Besitzer der Hofparcele oder des „Stammhofs Drage“ |

68 |

|

|

| XXVIII. Die bisherigen Besitzer der beiden an beiden anderen Haupthöfe seit der Parcelierung |

70 |

| XXIX. Die Pastoren in Hohenaspe von der markgräflichen Zeit bis in die Gegenwart |

72 |

| XXX. Die bisherigen Organisten des Kirchspiels Hohenaspe |

74 |

| XXXI. Die selbständigen Lehrer der Unterklasse in Hohenaspe |

77 |

| XXXII. Die Lehrkräfte der Schulen zu Kaaks, Ottenbüttel und und Looft von Anfang bis setzt . |

78 |

| XXXIII. Die Patrone von Aspe und Hohenaspe |

82 |

| XXXIV. Die Burg bei Lovethe und das alte Looft |

86 |

| XXXV. Der Erbgesessene zu Ridders |

87 |

| XXXVI. Die Legate der Kirche zum Besten Armen und zu kirchlichen Zwecken |

87 |

| XXXVII. Die Gutsinspectoren seit der Parcelierung des Guts Drage |

91 |

| XXX VIII. Die Förster bezw. Holzvögte, Hegereuter und Oberförster aus Drage seit der Parcelierung . . |

94 |

| XXXIX. Die Neujahrsfeier 1800 |

96 |

| XXXX. Die Kleinode des Jahres 1817 |

98 |

| XXXXI. Die Arbeiten der Gesundheitskommission zur Abwehr der Cholera 1881 und 1882 |

100 |

| XXXXII. Entsetzliche Thaten im Jahre 1848 |

101 |

| XXXXIII. Die Hohenasper Kirchenglocke und das Jahr 1848 |

103 |

| XXXXIV. Der Glockenumguß und die Kirchenuhr |

104 |

| XXXXV. Die Herzogliche Zeit 1863—1864 |

107 |

| XXXXVI. Die Gedenktafeln in der Kirche zu Hohenaspe |

107 |

| XXXXVII. Das Kaisermannöver 1881 |

108 |

| XXXXVIII. Der Bau der neuen Orgel und die Renovierung des Orgelchors |

109 |

| XXXXIX. Die Erweiterung des Kirchhofs, die Kirchhofsregulierung und die neuen Kirchhofsregister |

111 |

| L. Die Ablösung der Reallasten |

111 |

| LI. Der 12. Februar und der weitere Verlauf des Jahres 1894 |

112 |

| LII. Chausseebau und Eiscnbahnprojekte |

113 |

| LIII. Kirchliche Zahlen |

114 |

| LIV. Das Kirchensiegel |

116 |

| LV. Die Kirchenvisitationen in den Jahren 1893 und 1894 |

117 |

| LVI. Der neueste Kirchenschmuck |

117 |

| LVII. Die gegenwärtige Kirchenvertretung der Kirchengemeinde Hohenaspe |

118 |

| Ergänzungen, Berichtigungen und Anhänge . . |

118 |

| Schluß |

133 |

Wer eine Chronik schreiben will, muß über alle Kapitel, die sie enthalten soll, genügend unterrichtet sein. Hat, der hier wagt, mit einer solchen von Drage, Hohenaspe und Friedrichsruhe in die Oeffentlichkeit zu treten, und allen Freunden der Heimatskunde nah und fern, namentlich aber den Bewohnern feiner neuen Heimat, einen Dienst zu erweisen, in kaum zwei Jahren schon das ganze reichhaltige Material bewältigt, so daß er einen klaren Einblick in die gar interessante Vorzeit aller Stätten, welche schweigend jetzt die Drager Aue durchzieht, zu bieten vermag? Lieben Freunde, kommt und leset und urteilt hernach. Unfehlbarkeit beansprucht der Verfasser für seine Arbeit nimmermehr; er wünscht nichts weiter, als daß ihm Gerechtigkeit widerfahre, als daß man alles prüfe und das Gute behalte und anerkenne, er habe seine Muße nicht übel angewandt. Auf das unsichere Gebiet, von dem die sogenannten „Negenbargen“ des Kirchspiels Hohenaspe an der Landstraße nach Lockstedt zeugen, wie auch die anderen acht hier und da zerstreuten Spuren des Heidentums der grauen Vorzeit, hat er sich nicht gewagt. Mögen Archäologen die uralten Heidengräber aufdecken und an ihre Funde ihre Vermutungen und Behauptungen und Hypothesen reihen. Seine Chronik beginnt erst auf historischem Grund und Boden, in den bereits die edle Saat des Christentums gefallen.

I. Drage und Aspe.

Die Namen Drage und Aspe erklären sich nicht schwer. Das dänische, beziehungsweise norwegische, Wort „Drage“ bedeutet entweder „Ziehen, Schleppen“ oder „Drache“.

Gewiß ist anzunehmen, daß der, welcher historisch nachweisbar zuerst diesen Namen führte und seinem Besitztum diesen Namen beilegte, den Wikingern entstammte, welche bekanntlich ihren Namen von den „Biker“ oder Meeresbuchten ihrer nordischen Heimat hatten, vom Schluß des neunten bis in den Anfang des elften Jahrhunderts durch ihre kühnen Nie er- und Heerfahrten halb Europa in Aufregung und Schrecken versetzten und auf ihren „Drachenschiffen“ nachweislich auch die Elbe und Stör hinaussegelten und sich in den Besitz der wertvollen Uferlande dieser Ströme setzten; vielleicht auch, daß derselbe als dauerndes Andenken einen Drachen in seinem Wappen führte. „Herr vom Drachen“, — nun, welcher Name lag dem Wikingersohn näher als dieser? Ein Unsinn dagegen, sich „Herr von Ziehen“, „Herr von Schleppen“, beziehungsweise „Herr vom Schlepper, Schleppschiff“ zu nennen. Welchen Adel trug wohl ein Schlepper alter Zeit? Der Schlepper, das Schleppschiff, die holländische „Treckschuit“, konnte nur Knechten den Namen bieten. Schlichte Schleppschiffer sind es gewesen, welche in der Treenegegend später ihren Hütten in der Nähe der größeren Stapelorte den Namen „Drage“ gaben; das ist unzweifelhaft, wie die Berechtigung gewiß, das Gut dort an der Drager Aue als einst in grauer Vorzeit erwünschte Beute nordischer Drachenschiffe anzusehen.

Aspe aber heißt, wie jede gute Botanik lehrt, die „Zitterpappel“ mit ihren rundlichen, eingezackten, an langen Stielen stehenden Blättern, die bei dem leisesten Windhauch in zitternde Bewegung geraten, die schnell und gerade in die Höhe wachsende und schon in 30 Jahren ausgewachsene, sehr leicht absterbende Pappelart, auch Espe genannt und durch das Sprichwort: „Er zittert wie Espenlaub,“ allgemein bekannt. Noch heute hat der „Stammhof Drage“ eine lange Reihe solcher Aspen oder Espen, und hat zweifelsohne die älteste auf dem jetzt zum Teil zum Pastorat gehörigen „Burgfierth“ an der Kaaksburger Landstraße neben der Drager Aue belegen gewesene Burg „Aspe“ neben Aspen gestanden, und nach ihrem Abbruch das Hofland an der Höhe, auf welcher jetzt die Kirche liegt, mit seinen „Buren“-Wohnungen, daran noch das Grundstück „Burendahl“ neben den Grundstücken „Burgfierth“ und „Hofloth“ erinnert, den Namen „Aspe“ beziehungsweise „Hohen-

Aspe“ allein behalten oder allein weiter geführt. Die ähnlich benannten Orte Großen-Aspe, Krog-Aspe, Timm-Aspe werden sämtlich gegen diese Ableitung schwerlich protestieren, weil auch sie ja allzumal in Pappelgegend liegen.

Der Name Drage hat durch alle Zeiten bis aus den heutigen Tag sich unverändert erhalten, während schon vor dem Jahre 1347 „Aspe“ zum Unterschied von den vorhin genannten Ortschaften, jedenfalls von Großen-Aspe, die Vorsatzsilben „Hohen“ bekam und nur im Volksmund noch heute den alten Namen führt. Wann der Bindestrich außer Gebrauch gekommen, ist mit Sicherheit nicht nachzuweisen. Die Kirchenregister haben ihn noch bis hinein in die neuere Zeit.

II. Die ältesten Herren von Drage.

Ob der erste historisch nachweisbare Besitzer des nördlich von der „Burg“ am Ufer der Stör, dem späteren Itzehoe, belegenen Gebiets der 1148 unter einer Urkunde Heinrich’s des Löwen*) erwähnte Ethlerus (Ethler, Edler, Edeling, Edelmann), Ritter von Drage, thatsächlich „Drage“ an der Drager Aue zuerst sich angeeignet habe, wir wissen es nicht. Sicher hat er aber seinem Besitz zuerst den Namen „Drage“ gegeben, und ist auch die Familie von Drage lange genug im Besitz ihrer Herrschaft geblieben, um dem Namen „Drage“ für alle Zeiten Dauer zu verschaffen.

Erst 1306 ist nachweislich eine andere Familie, die von Krummendiek, Herrin des Guts geworden. Es folgen einander Heinrich Wittekop, die Ritter Hartwig und Nicolaus (1336) **), Iven (1362), Hartwig II (1400), Schack (1424),

*) Vgl. Westphalens monumenta inedita II p. 20.

**) Nach von Schröders Topographie schenkte dieser, welcher der 1338 als Propst, d. h. Verbitter, des Klosters zu Itzehoe erwähnte Nicolaus zu sein scheint, weil er ja bekennt, er habe „von seinem edlen Herrn, dem Grafen Gerhard, die höhere und niedere Gerichtsbarkeit erhalten“ (judicium majus et minus recepisse). der Kirche zu Großen-Aspe eine Wassermühle in Bulle oder Bole. Die Angabe ist falsch. Die betr. lateinische Urkunde über „Nicolay de Crummendyke donatum in usum ecclesiae Aspae Anno 1336″, kopiert aus Noodt’s „Beiträgen zur Erläuterung der Civil-, Kirchen- und Gelehrtenhistorie“ (Hamburg 1752 Seite 90) liegt im Kirchenarchive zu Hohenaspe. Es handelt sich auch nicht um eine Mühle im ehemaligen Kirchdorf Bulum oder Bole bei

Hartwig III (+ in Prag) und Detlef von Krummendiek. Leider ist eine Tafel mit den Namen der 8 ersten Kirchenpatrone und dem Krummendiekschen Wappen, welcher der als Schriftsteller auf dem Gebiet der vaterländischen kirchlichen Altertümer rühmlichst bekannte Nic. Friedr. Gens (geb. 12. März 1710 in Neuenkirchen in Norderdithmarschen, vom 14. September 1737 bis zu seinem Tode, den 25. März 1785, Pastor in Krummendiek) noch gekannt *), aus der Hohenasper Kirche verschwunden.

Um 1500 ist der Besitz an die von Sehestede übergegangen. Dem ersten dieser Familie, Henneke, Amtmann in Kiel, folgt 1562 Wulf zu Sarlhusen. Sein Sohn Gabriel verkauft an seinen Bruder Henneke auf Perdöl um 1580.

Mögen diese beiden letztgenannten Familien hohe Bedeutung und noch so große Berühmtheit gehabt haben, die der Herren von Drage haben sie jedenfalls nicht ausgelöscht, und auch ihre Besitzuachfolger sind ungleich hervorragender gewesen als sie.

III. Die Ältesten Herren von Aspe und der älteste Kirchort der Gemeinde Hohenaspe.

Daraus, daß Herren von Aspe erst im 16. Jahrhundert erwähnt sich finden, daß historisch nachweisbar erst Michael von Krummendiek (1531—1546) als Erbgesessener zu Aspe bezeichnet ist und diesem in ununterbrochener Folge zuerst sein Bruder Hartwig, dann dessen Sohn Schack von Beckhof, darauf 1580 dessen Sohn Heinrich und endlich 1598 dessen Töchter Meta von Pogwisch und Margaretha von Ahlefeldt als Erbgesessene zu Aspe sich angeschlossen, und 1602 und 1606 die letzteren das Gut für bezw. 1300 und 2120 Thaler an Baltzer von Ahlefeldt verkauft, **) geht unverkennbar hervor, eiumal, daß das Gut Aspe mit seiner Burg viel späteren Ursprungs als Drage

Borsfleth, sondern um eine solch« in Rolloh (in Rulo), einem Gehöft bei Hohenaspe, an dem noch heute eine Aue vorüberfließt. Vgl. auch die Kopie im Klosterarchiv zu Itzehoe, in welcher deutlich statt „in Bulo“ „in Rulo“ steht. Die Urkunde besagt auch nicht, daß Nicolaus die Mühle verschenkte. Siehe unten „Pfarrer Johannes“.

*) Siehe Archiv für Staats- und Kirchengeschichte Bd. I V. S. 389 f., und unten.

**) Siehe Schröder‘s Topographie.

gewesen, und sodann, daß die Besitzer desselben eine Seitenlinie derselben Familie von Krummendiek gebildet, die, wie oben erwähnt worden, nachweislich seit 1306 Besitzerin von Drage war, und diese Linie ausgemündet in die Familien von Pogwisch und von Ahlefeldt; und wiederum aus dem letztgenannten Ergebnis erklärt sich, daß das Gut und die Burg Aspe seit Anfang des 17. Jahrhunderts verschwunden sind.

Wo aber werden wir dann den ältesten Kirchort der Gemeinde Hohenaspe zu suchen haben, wenn nicht auf der Höhe des nach dem Gute und der Burg Aspe genannten Aspe oder Hohen-Aspe?

Er lag auf der Höhe, welche schon früher als das Gut und die Burg, und zwar aus gleichem Grunde, den Namen Aspe und später Hohen-Aspe führte.

Schon 1217 wird die älteste, 1616 abgebrannte Kirche in Hohenwestedt erwähnt *) Diese aber wurde, wie auch die Kapelle auf einem Hügel bei Glüsing im Kirchspiel Hohenwestedt, von welcher noch Ueberbleibsel vorhanden sind, und wo angeblich der Pfarrer von Hohenaspe jeden vierten Sonntag Gottesdienst zu halten hatte, offenbar von Hohen-Aspe aus gegründet, weil einer Reihe von Dörfern des Kirchspiels Hohenwestedt, namentlich aber Glüsing (welches 1390 einem Marquard von Glüsing gehörte) und Hohenwestedt, die erst vor etlichen Jahren abgelöste Verpflichtung oblag, eine bedeutende Menge Korn an die Kirche und das Pastorat zu Hohenaspe alljährlich zu liefern. Der Kirchort Aspe oder Hohen-Aspe muß somit schon vor 1217 vorhanden gewesen sein und auf seiner Höhe sein Gotteshaus gehabt haben, und nicht berechtigt ist die Annahme, es sei Hohen-Aspe erst kurze Zeit vorhanden gewesen, als das Verzeichnis der Kirchen Holsteins vom Jahre 1347 erwähnte, es habe Hohen-Aspe eine Kirche mit einem Pfarrer und drei Vikaren und gehöre zur Hamburger Propstei.

War aber nicht schon erheblich früher als 1217 die Höhe von Aspe der Kirchort? Stammt aber nicht, wie einige angenommen, die Kirche auf der Höhe von Aspe schon aus *)

*) Siehe Schröder’s Topographie.

Ansgarius Zeit (865) oder jedenfalls noch aus dem neunten Jahrhundert? *) Was ist an der alten Sage, sie sei etwa 850 Jahre alt und von einem Pater, dessen Bildnis noch 1840 in derselben gewesen,**) gegründet?

Wenn auch die Hohenasper Kirche, gleichwie die der ältesten Zeit entstammende benachbarte Kirche zu Heiligenstedten,***) nach dem Bilde auf ihrem Taufbecken zu den Marienkirchen zählt, so ist das doch sehr unwahrscheinlich, da erstlich historisch nachweisbar nicht 5, sondern nur 4 größere massive Taufkirchen, nämlich sicher Meldorf für Dithmarschen, Schenefeld für Holstein, Hamburg für Stormarn und so gut wie unzweifelhaft Heiligenstedten für den Marschdistrikt an beiden Seiten der Stör, aus Ansgarscher Zeit hervorgegangen sind, #) da ferner die Hohenasper Kirche für eine Distriktstaufkirche viel zu klein war, und endlich die Vermutung, es sei die Sage begründet, daß das älteste Gotteshaus der Gemeinde Hohenaspe beim Dorfe Ottenebotle, ##) dem späteren Ottenbüttel, gelegen habe und erst nach 1148 auf die Höhe von Aspe verlegt sei, sich schwerlich wird widerlegen lassen, weil sehr wohl möglich, daß die ältesten Herren von Drage deren kirchliches Interesse freilich unbekannt, und die ältesten Herren von Ottenebotle ###) (die Herrn von Aspe sind ja nicht in Betracht zu ziehen *#) sich über einen gemeinsamen Kirchort auf der Grenze ihrer Gebiete, mit anderen Worten auf der gleich weit von Drage und von Ottenebotle entfernten Höhe Aspes geeinigt haben, und nachweislich mindestens einer der ältesten Edelleute von Ottenebotle *##) kirchliches Interesse offenbarte, indem er u. a. 1230 in Stellau, dem alten Stilnowe, an der Stör und Bramau, vereint mit 4 dortigen Bewohnern, auf einer Höhe eine Kirche erbauen ließ.

*) Siehe Dr. Rich. Haupts Bau- und Kunstdenkmäler.

**) Es ist nicht mehr vorhanden.

***) Sie war als Kapelle oder Taufkirche jedenfalls schon 834 vorhanden.

#)Siehe Michelsens Schlesw.-Holst. Kirchengesch. I. 113.

##) Siehe unten,

###) Siehe unten.

*#) Stehe oben.

*##) Siehe unten.

Wir werden in einem von Ottenebotle besonders handelnden späteren Kapitel, nachdem wir zuvor die Geschichte Drages und Aspes bezw. Hohen-Aspes weiter verfolgt, darauf zurückzukommen haben und geben hier nur entschieden der Ansicht Raum: Es kann bei Ottenebotle, dem späteren Ottenbüttel, dessen Name unverkennbar auf einen Otto und vielleicht auf einen der sächsischen Kaiser dieses Namens (von allen dreien, Otto I. (936 – 973), Otto II. (973 – 983) und Otto III. (983 – 1002), heißt es ja, daß sie Heereszüge durch Holstein nach Dänemark unternahmen, von Otto I. aber zumal ist ja bekannt, daß er um 965 dem König Harald das Christentum aufzwang) hinweist, sehr wohl ein bereits aus vorvicelin’scher Zeit hervorgegangenes Gotteshaus (eine Kapelle) gestanden haben; dies Kirchlein, welches, wie weitaus die meisten Kirchen aus der noch mittellosen ältesten christlichen Zeit, nur ein räumlich sehr beschränkter, notdürftig ausgestatteter, schmuckloser Holzbau gewesen sein kann,*) wird wahrscheinlich den heidnischen Wendenscharen, welche 1066 bis 1106 im Hamburger Sprengel nordwärts der Elbe, in Holstein, Stormarn und Dithmarschen als Herren des Landes das Christentum fast völlig zerstörten,**) zum Opfer gefallen, und allmählich spurlos verschwunden sein, und wird die steinerne Kirche auf der Höhe Aspes, von wo aus vor 1217 die Kirche zu Hohenwestedt und die Kapelle zu Glüsing gegründet, dieselbe, die 1347 im Verzeichnis der Kirchen Holsteins erwähnt, und die im Jahre 1376 mit „einigen jährlichen Einkünften aus einer Hufe Ottenbüttels“ beschenkt worden,***) in Vicelinscher Zeit (Vicelinus starb 1154 als Bischof in Oldenburg) erbaut und erst die Zweitälteste Kirche der Gemeinde Hohenaspe fein. Diese aber ist ursprünglich nur etwa halb so groß wie jetzt gewesen, was deutlich an dem Mauerwerk zu Westen, welches entschieden ein bedeutend älteres Gepräge hat, namentlich an den uralten untersten Fenstern zur Linken und Rechten des kleinen nördlichen Eingangs, trotzdem fast durchweg Felsen verwandt worden, und die Fenster der östlichen Hälfte ja mit der Zeit

*) Siehe Michelsens Schlesw.-Holst. Kirchengesch. I. 218 f.

**) Siehe Michelsens a. a. W. I. 176 ff. u. 193 f.

„*) Siehe unten und Schröders Topographie.

modernisiert sein können, wie auch an der wohl erst späteren teilweisen Wölbung der Kirche und manchen anderen Spuren erkennbar sein dürfte. *)

IV. Drage und Hohen-Aspe unter den Familien Ahlefeldt und Rantzau.

Von außerordentlicher Bedeutung für Drage und Hohen-Aspe ist unstreitig der Uebergang der Herrschaft auf die Familien Ahlefeldt und Rantzau gewesen.

Henneke von Sehestede, der Drage 1580 von seinem Bruder Gabriel käuflich erworben hatte, überließ schon selbigen Jahres das Gut für 33 000 Thaler an Claus von Ahlefeldt auf Gelting, und dieser verkaufte es 1581 an Balthasar von Ahlefeldt oder genauer „Baltzer wan Alleweldt“ für dieselbe Summe. „Baltzer van Alleweldt“, der Bruder des vor ihm verstorbenen älteren Hans wan Alleweldt, derselbe, der auf dem Kirchenstuhl unter der Hohenasper Kanzel mit eingeschnittenen lateinischen Buchstaben deutlich als „edler, erntfester“ Sohn des 1559 im Kriege mit Dithmarschen gefallenen „seligen Borgwart“ und der Dorothea geb. von Rantzau von Schmol bezeichnet ist, war Geheimrat, Amtmann auf Rendsburg und Besitzer der Güter Collmar, Neuendorf, Heiligenstedten, Campen und Mehlbeck. Seine Gemahlin war die aus dem erwähnten Kirchenstuhl gleichfalls und auch auf dem sogenannten Mehlbecker Kirchenstuhl (s. nuten) verzeichnete Margaretha zu Rantzow (Rantzau), welche, Enkelin des Feldmarschalls und Statthalters Johannis zu Rantzau, Bothkamp und Breitenburg und seiner Gemahlin Anna, geb. Walstorp, die Tochter Heinrichs zu Rantzau, des gelehrten Gemahls der Christina von Halle und des berühmten Statthalters Königs Friedrich II. von Dänemark in Schleswig und Holstein war, desselben, der, 1590 Besitzer des alten Stammguts „Rantzau“ an der Landstraße zwischen Plön und Lütjenburg geworden, „im Jahre 1598, seines Alters 73″ auf sein Grab zu Itzehoe**) die stolze Inschrift setzen ließ:

*) Vergl., im übrigen Dr. Rich. Haupts „Bau-und Kunstdenkmäler“.

**) Die „Rantzausche Grabkapelle“ wurde neuerdings vom Grafen Kuno zu Rantzau auf Breitenburg renoviert.

„Heinrich Rantzaus Grab. Das übrige wissen die Völker In Europa rings und in der westlichen Welt.“

(Henrici tumulus Ranzoi heic; caetera norunt Europae gentes orbis et occiduus.

Anno Domini 1598, aetatis 73.)

Nicht nur, daß er als Herr von Heiligenstedten und Drage nach 1581*) das sogenannte Ahlefeldt-Rantzausche Herrenhaus mit Burggraben ringsum auf der Höhe zu Norden der Drager Aue erbauen und 1583 am Ufer der Stör das Schloß Heiligenstedten von dem italienischen Baumeister Franz von Roncha aufführen ließ, er war’s auch, der, nachdem er 1602 zugleich mit Rolloh und anderen Grundstücken das Patronatrecht sich käuflich erworben,**) als Patron der Kirche zu Hohen-Aspe durch die sogenannten „Ahlefeldtschen Stiftungen für den Prediger und Organisten in Hohenaspe“ und als Patron der Kirche zu Heiligenstedten durch das sogenannte „Ahlefeldt-Rantzausche Hospital auf dem Stördeich“ seit 1638, dem Jahre, wo sein Testament zur Ausführung kam,***) in unauslöschlichem Andenken in nah und fern gestanden.

Nach seinem am 6. März 1626 zu Kiel erfolgten Tode #) ging das Gut Drage über auf den Ritter, Dompropst zu Hamburg, Königl. Amtmann von Steinburg und Süderdithmarschen, Königl. Landrat und Herrn zu Collmar, Heiligensiebten, Neuendorf, Panker, Hasselburg, Putlos und Campen, Detlef zu Rantzau, seinen mit Dorothea von Ahlefeldt vermählten Schwiegersohn. Samt seiner Gemahlin von demselben Geist der Liebe und Barmherzigkeit erfüllt, wie sein verstorbener Schwiegervater, belegte er nicht nur die von diesem für die Kirche zu Hohenaspe bestimmten 6000 Mark lübisch, mit deren „jährlichen Zinsen ein Kapellan zu Aspe zu ewigen Tagen unterhalten werden sollte, in 2 Höfen der Kirchspiele Brockdorf und St. Margarethen unablöslich zu

*) Vergl., Dr. Rich. Haupt. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein. 1888.

**) Siehe Schröders Topographie.

***) Vergl.. Friedrich Seestern-Pauly. Die milden Stiftungen. 1831. 1. Teil Seite 137 – 143.

#) Er ruht samt feinen Ahnen und seiner Gemahlin und deren Ahnen in der Rantzauschen Grabkapelle zu Itzehoe.

6 1/4 p.Ct., er ordnete auch desselben Schenkung von zwei in der Hollgrube, einer Erbpachtsstelle im Gute Mehlbeck, belegenen Stücken Landes, deren Revenuen halbschiedlich dem Prediger und dem Organisten in Hohenaspe zu gute kommen sollten, und mehrte das von jenem zur Errichtung eines Hospitals, „worin eine Anzahl alter verlebter Armen und anderer ihrer Leibesgebrechen halber sich zu ernähren untauglicher unter beiden adeligen Rittersitzen Heiligenstedten und Drage gesessenen Leute ihren notdürftigen Unterhalt haben und der Gottseligkeit obliegen möchten,“ bestimmte Kapital von 2000 Mark lübisch, welche unablöslich zu 6 1/4 pCt. in einem Hofe der Wilstermarsch belegt waren, um 15 000 Mark lübisch, welche er gleichfalls in der Wilstermarsch in 5 Höfen unaufkündbar zu 6 1/4 pCt. belegte.*) Heimgehend 1639,**) nachdem er unterm 12. Mai 1639 von Glückstadt aus für die betr. Stiftungsurkunden die landesherrliche Bestätigung empfangen, hatte der edle erste Rantzau auf dem Gute Drage aber auch noch durch ein weiteres verdienstvolles Werk sich samt Gemahlin ein unvergängliches Denkmal gesetzt.

Als Patron der Kirche zu Hohen-Aspe hatte er in den Jahren 1630 und 1634 das von den wilden Horden des dreißigjährigen Krieges verwüstete Hohenasper Gotteshaus gründlich renovieren lassen, bei welcher Arbeit wie bei Aufstellung des neuen Missals vom Jahre 1646, der derzeitige Pastor Johannes Lüders, dessen großes Oelbild über dem Beichtstuhl des Pastors zu Norden des Altars der Kirche zu Hohenaspe die Unterschrift trägt: „Johannes Lüders, gestorben 1652 zu Aspe nach 33jähriger Amtsführung,“ treulich mit ihm Hand in Hand gegangen.

Nicht nur daß davon zeugen die um das alte bronzene Taufbecken in erhabener Erzschrift sich findenden Worte: „Anno 1630. Diese Tauffe, so von den kayserlichen Soldaten bey feindlicher Occupirung dieser Lande zerschlagen vnd wegkgeführet, aber die Stücken auff fleissiges Nachforschen herbaygebracht worden, hatt der Königlicher Herr Ambtmann

*) Vergl.. F. Seestern-Pauly a.a.O.

**) Auf seinem Sarg zu Itzehoe steht, daß er, geboren 10. Aug. 1577, abgeschieden den 10. März 1639 durch einen sanften und seligen Tod.

zver Steiinborch Herr Detlef Rantzow Ritter Patron dieser Kirchen wieder vmbgiessen vnd anfertigen lassen durch M. Magnum Brödler“, auch die Worte unten an dem uralten, wahrscheinlich schon um 1460*) gefertigten, wertvollen Altarschrein, auf dem die 12 Apostel, die Verkündigung, die Geburt Jesu, die Weisen, Gabbatha, die Geißelung und die Kreuztragung dargestellt sind, liefern den klaren Beweis. Steht ja doch da mit Goldschrift geschrieben: Anno 1634 hat der Hochedler gestrenger vester mannhafter Herr Detleff Rantzouw, Ritter, vnd dessen Hochedle vielehrentugenthafte Hausehre Frau Dorothea Rantzouw, Kirchen-Patronen, diess, Altaer, Predigstuel vnd Kirchen also renovieren lassen.

Wie stimmt zu alledem auch so schön die Reihe von Sprüchen auf seinem Sarg: „Weish. 3.1; 2. Tim. 4. 7 u. 8; Röm. 14. 8; Tob. 2. 17 u. 18; Ps. 73. 25 f.; Ps. 4. 9″!

Von der verwitweten Frau Dorothea Rantzau, auf deren Sarg neben dem ihres Gemahls verzeichnet steht, daß sie, den 4. August 1586 zu Heiligenstedten geboren, 1601 mit Marquard Rantzau auf Saxdorf und Hasselburg, der 1610 gestorben, vermählt, 1614 sodann in die zweite Ehe getreten, den 23. Januar 1647 selig auf ihrem adeligen Sitz zu Drage in dem Herrn entschlafen sei, gelangte Drage um 1647 in den Besitz **) des Sohnes ihres Bruders, des Statthalters und Reichsgrafen Gerhard zu Rantzau und Breitenburg, wie auch zu Rosdorf.

Es war Christian zu Rantzau, der Ritter und Reichsgraf zu Breitenburg,***) der Geheim-, Reichs- und Land-Rat, der Oberstallmeister, Präsident in collegiis status, Assessor in allen Kollegien, Gouverneur und Amtmann zu Steinburg und Süderdithmarschen, der erst (1648) zum Statthalter, dann 1661 zum Oberstatthalter der Herzogtümer Schleswig und Holstein, ernannte erste Minister des Königs Friedrich III. von Dänemark, Königl. Vertreter in Wien und Königl. Ge

*) Siehe Dr. Rich. Haupt a.a.O.

**) »Ihres Schwiegersohns“ (?), vergl. die Topographie von J. v. Schröder und Biernatzki (1855).

***) Die Ernennung erfolgte den 16. November 1650 durch Kaiserl. Diplom.

sandte auf dem Reichstag zu Regensburg (1653), derselbe, der, seit 1649 Besitzer des Amts Barmstedt, welches bei der Teilung des Schauenburgischen Landes an den Herzog von Gottorf gefallen, von 1650 an in dieser seiner Reichsgrafschaft ganz unabhängig von König und Herzog regierte und zwar sowohl als Staatsoberhaupt wie als höchster Bischof der beiden Kirchen zu Bramstedt [richtig wohl: Barmstedt] und Elmshorn,*) der 1657 das Schloß Rantzau unweit Barmstedt in reizender Gegend erbauen ließ, 1663 das Hospital in Elmshorn stiftete und mit einer Kapelle versah, und von dem noch eine eigenhändig unterschriebene Entscheidung einer Streitsache über Schankgerechtigkeit, dd. Drage, den 4. Juli 1649, in Kopie im Hohenasper Kircheninventar sich findet.

Entschieden der hervorragendste Rantzau, vereinte dieser berühmte ehemalige Zögling der bekannten Ritterakademie in Soroe in sich die Tugenden seiner großen Ahnen, sowohl des gewaltigen Kriegshelden Johann, als auch des großen Gelehrten Heinrich zu Rantzau,**) ein ächter Held im Kriege

*) Siehe Michelsens Kirchengeschichte IV. Seite 128.

**) Es drängt mich hier, auch über die beiden ältesten Rantzaus Genaueres noch zu berichten. Erster Besitzer und Stifter von Breitenburg, Besitzer auch von Bothkamp, Starenhagen und Mehlbeck, war Johann zu Rantzau, einer der berühmtesten und angesehensten Männer seiner Zeit, geboren im Jahr der Entdeckung Amerikas, den 12. November 1492. Von Jugend aus Kriegsmann, bereiste er England, Spanien, Asien, wurde 1517 in Jerusalem Ritter des heiligen Grabes und kehrte durch Frankreich und Italien, wo er 3 Jahre lang in Rom verweilte, in seine Heimat zurück. Bald darauf in den Dienst des Herzogs Friedrich von Schleswig-Holstein getreten, begleitete er dessen Sohn, den Prinzen Christian, als Hofmeister durch Deutschland, an den Brandenburger Hof und wohnte 1521 mit ihm dem Wormser Reichstag bei, um Luther, dem er anhing, sich verteidigen zu hören. Sodann zum Hofmarschall und Amtmann zu Steinburg ernannt, und vom Herzog Friedrich in die wichtigsten Staatsangelegenheiten eingeweiht, zog er im Jahre 1523 als Kommandeur eines Heeres dem Dänenkönig Christian II. entgegen, eroberte Jütland, drang durch Fühnen und Seeland bis Kopenhagen vor und half, als endlich die Hauptstadt am Sund nach achtmonatlicher Belagerung sich ihm ergeben, dem Herzog Friedrich als Friedrich I. auf den dänischen Thron. Nachdem er auch am schwedischen Kriege teilgenommen, ward er zum Kanzler ernannt und förderte nun eifrig die Reformation in den Herzogtümern. Im Jahre 1534 Oberfeldherr geworden, schlug er die Lübecker, welche, in Holstein eingefallen, den Grafen Christoph von Oldenburg auf den dänischen Thron setzen wollten. Er durchzog dann 1535 aufs neue

wie im Frieden, ein kräftiger Verteidiger der Wahrheit und Gerechtigkeit, ein eifriger allseitiger Förderer des Landeswohls. Ungemein mit irdischen Gütern gesegnet, mochte er wohl zu Itzehoe in einem silbernen Sarg, darauf ein goldenes, mit 4

Jütland und Fühnen und stärkte König Christians III. Thron. Infolgedessen zum Statthalter der Herzogtümer ernannt, war er 1538 mit dem König in Braunschweig bemüht, ein Bündnis mit den Fürsten Augsburgischen Bekenntnisses zustande zu bringen und erhielt 1544 nach dem Friedensschluß mit dem Kaiser eine schwere goldene Kette von diesem zum Geschenk, legte aber, weil er mit seiner Ansicht über die Teilung der Herzogtümer zwischen dem König und dessen Brüdern nicht durchgedrungen war, schließlich alle seine Aemter nieder und lebte 14 Jahre lang stille auf Breitenburg. Erst dringendste Bitten des Nachfolgers Christians III, des Königs Friedrich II. und des Herzogs Adolph bewogen ihn, an der von diesen beschlossenen Eroberung Dithmarschens teilzunehmen. Am 22. Mai 1559 rückte er an der Spitze des Heeres in Dithmarschen ein, erstürmte Meldorf, besetzte Heide, und schloß am 20. Juni 1559 den Frieden. Am 12. Dezember 1565 heimgegangen und mit großer Pracht in Itzehoe beigesetzt, wurde er von seinem Sohn durch ein in der St. Nikolai-Kirche in Kiel ihm gesetztes Epitaphium geehrt, das die Inschrift erhielt: „Herr Johann Rantzau, Ritter, welcher dreier Könige Oberfeldherr und Rat gewesen, hat an diesem Ort das göttliche Wort gehört, ist selig gestorben 1565 den 12. Dezember seines Alters 73 Jahr 1 Monat.“

Zweiter Besitzer von Breitenburg, Besitzer auch von Mehlbeck und von nicht weniger als 19 weiteren Gütern, war Johanns zu Rantzau Sohn Heinrich, „der gelehrte Rantzau“ auf dem Schlosse Steinburg den11. März 1526 geboren. Nachdem er als Student in Wittenberg zu Luthers Füßen gesessen und 1548 mit Herzog Adolph in Brüssel am Hofe Kaisers Karl V. gewesen, auch bei der Belagerung von Metz in kaiserlichem Dienst durch Tapferkeit sich ausgezeichnet hatte, wurde er in feiner Heimat Landrat und Amtmann zu Segeberg, vermählte sich 1554 mit der reichen Tochter des Franz von Halle zu Rinteln und Drachenburg, Christina von Halle, die ihm 400 000 Thaler zubrachte, nahm 1559 an der Eroberung Dithmarschens teil, wurde 1564 zu einem Kongreß nach Rostock entsandt, und folgte 1565 seinem Vater als Statthalter der Herzogtümer. Im Jahre 1591 ließ er in Itzehoe sich eine Kapelle bauen und beschenkte die dortige Kirche mit 160 Thalern, 1595 legierte er zum Andenken an seinen Vater 35 Mark Rente zur Verteilung an Arme (Siehe Seestern-Pauly a.a.O.). Noch kurz vor seinem Tode 1597 unternahm er mit König Friedrich II. eine Reise durch Deutschland. Ueber das Stammgut Rantzau, seinen Tod und sein Begräbnis in Itzehoe siehe bereits oben. In Holbergs Reichshistorie II. Seite 540 heißt es von ihm: „Er war wegen seiner Gelehrsamkeit, Klugheit und großen Tugenden ein Wunder seiner Zeit. Dieser Herr war des großen Generals Johann Rantzaus Sohn, welcher außerdem, daß er ein berühmter Kriegsheld war, auch ebenso vortrefflich in der Gelehrsamkeit und in den Wissen-

runden Medaillons der heiligen Evangelisten und Blumengewinden eingefaßtes und mit einem silbernen Kruzifix geziertes Kreuz befestigt worden, zur Ruhe gebettet werden, und in die Gruft hinein nicht nur die Daten tragen: „Geboren anno 1614, den 2. Mai, zu Hadersleben, gestorben den 3. November 1663 in Kopenhagen“, sondern auch neben dem Bibelwort Joh. 3, 16 die Reimlein:

Wie dessen Seel und Geist geneußt die Himmelsruh,

So ruht der Körper auch, bis daß sich nachher thu

Der letzte Wundertag einfind’n auf dieser Erden,

Da alsdann Seel und Leib eins wieder werden.“

Nach seinem Tode folgte ihm als Besitzer von Drage sein Sohn Detlef zu Rantzau, geboren den 11. März 1644. Reichsgraf und Statthalter, wie sein Vater, gelangte er zu diesen Würden, nachdem er bisher Amtmann und Geheimrat in Rendsburg gewesen. Vermählt zuerst mit Catharina Hedwig geb. von Brockdorff, die ihm 12 größtenteils früh verstorbene Kinder schenkte, dann mit Dorothea Benedikta geb. von Ahlefeldt, war er, von dem im Hohenasper Kircheninventar noch die eigenhändig unterschriebene Konfirmation der vorhin erwähnten Entscheidungsurkunde dd. Drage, den 24. März 1681, in Abschrift sich findet, der Vater der beiden letzten Rantzaus auf Drage. Gestorben den 10. September 1697 auf Drage, ward er am 16. Dezember d. Js. in feierlicher „funeral deduction“ nach Itzehoe übergeführt, nachdem im Trauerhause die Leichenparentation stattgefunden. Es bethätigten sich bei der Ueberführung von Drage aus u. a. die Marschälle Classen und Hildebrandt, der Jägermeister Kalkreuter, von Brockdorff jun., von Depenau (der Träger

schäften als sein Vater in Kriegssachen sich hervorthat. Er verstand außer den europäischen Sprachen auch lateinisch, griechisch und hebräisch. Er hatte es in allen Wissenschaften sehr hoch gebracht und beförderte nicht nur durch seinen Schutz die Studien, sondern schrieb auch selbst viele Bücher. Seine Güter im Reiche und in den Herzogtümern waren so groß, daß er imstande war, verschiedenen Potentaten Gelder vorzustrecken. Kurz, man wird wenige Unterthanen derselben Zeit nennen können, die von größeren Verdiensten und in größerem Ansehen gewesen sind.“ Noch sei erwähnt, daß er auf seinen 21 Gütern 39 Mühlen, Papier-, Pulver-, Säge-, Eisen- und Kupfermühlen anlegen ließ. Siehe Joh. v. Schröders Schlösser und Herrenhäuser.

des Elephantenordens des Verewigten), Postmeister Rode, Kirchspielvogt Praetorius, Kammersekretär Berens, 3 Mohren, 2 Pagen, 4 Lakaien in Trauermänteln und mit Wachsfackeln und Edelleute in Menge mit Vögten, Bereutern und Führern der edlen schwarzbeflorten und mit den gräflichen Wappen versehenen Rosse des Verewigten, und folgten dem die Leiche tragenden Himmelwagen zahlreiche prächtige Karossen.*)

Von den beiden letzten Rantzaus auf Drage folgte den: Vater 1697 zunächst der Geheimrat Christian Detlef, Graf zu Rantzau, ein als ausschweifend, grausam und heuchlerisch geschilderter Herr, der, von seinen Untergebenen zum Teil geradezu gehaßt, von König Friedrich Wilhelm, seinem Kreditor, 1711 – 1720 auf den preußischen Festungen Spandau, Peitz und Memel gefangen gehalten worden und unter andern 1705 zwei Kamp Landes (60 – 70 Tonnen) der Loofter Feldmark gewaltsam sich aneignete und 1710 zwei dortige Hufen zum Hoffeld heranzog.**)

Nach des älteren Bruders durch Meuchelmord herbeigeführtem Tode aber war, nachdem er schon während der Arrestzeit desselben sich die Oberhoheit in der Grafschaft Rantzau angemaßt hatte,***) von 1721 an nur kurze Zeit Besitzer des Gutes der angebliche Brudermörder Graf Wilhelm Adolf zu Rantzau, #) von dem im Hohenasper Kircheninventar noch 2 Aktenstücke dd. Drage, den 28. März 1719, und Drague, den 12. Juli 1721, mit eigenhändiger Unterschrift vorhanden sind, nämlich die Abschrift der Konfirmation der vorhin erwähnten Entscheidungsurkunde und die Abschrift einer Verfügung, betreffend die sogenannten Kirchenlanzen (Kirchenlansten), welche letztere, von dem Besitzer des Ottenbütteler Edelhofes, dem Syndikus und Klosterschreiber in Itzehoe, Nicolaus Pflueg, zu Ottenbüttel ausgefertigt, den Grafen bezeichnet als „Seine Hochgräfliche Exzellenz Wilhelm

*) Siehe Pastor Schröder (Itzehoe) in den Itzehoer Nachrichten.

**) Siehe Schröders Topographie und Schlösser und Herrenhäuser.

***) Siehe die „Streitigkeiten über das Patronat der Elmshorner Kirche“ von Rauert im Archiv für Staats- und Kirchengeschichte Bd. 4. Seile 588.

#) Siehe unten.

Adolph von Rantzau, Grafen zu Rantzau und Leuenholm, Herrn auf Breitenburg, Ritter des Elephanten-Ordens und Ihro Königl. Majest. zu Dennemark-Norwegen bestallten Cammer-Herrn“, und die einzige noch vorhandene Urkunde des Kirchenarchivs zu Hohenaspe ist, welche als derzeitigen Pastor von Aspe Herrn Christian Riedemann bezeichnet.

Hier nur von ihm noch weiter dies, daß er 1717 befohlen, die erste schon 1140 vorhanden gewesene Kirche im ehemaligen Erzbischofssitz Barmstedt abzubrechen und 1718 durch die jetzige „heilige Geistkirche“ zu ersetzen.*)

V. Der Edelhof in Ottenbüttel und seine Beziehungen zu Drage und Hohenaspe.

Wie schon zum Teil ersichtlich geworden, hat in das Getriebe Drages und Hohenaspes im Lauf der Zeit gar vielfach der Edelhof im Dorfe Ottenbüttel, dem möglicherweise ersten Kirchort der Gemeinde Aspe, eingegriffen. Von Interesse ist darum ein Ueberblick über dessen besondere Geschichte von Anfang bis in die neueste Zeit hinein, ehe der traurigen Mordaffaire Erwähnung geschieht, welche plötzlich der Herrschaft der Rantzaus auf Drage dauernd ein Ende gemacht.

Als erste Besitzer des früher ca. 300 Tonnen großen und erst allmählich durch Abtrennung von Parzelen auf ca. 50 Tonnen beschränkten Edelhofes sind nachzuweisen Heinrich, advocatus oder Vogt **) von Ottenbüttel (schon 1149), dessen Sohn Hasso von Ottenbüttel, Ritter Hartwig Busche von Ottenbüttel (1226), der 1230 nachweislich mit 4 Bewohnern des Dorfes Stellau auf einer Höhe die Kirche zu Stilnowe, dem späteren Stellau, gründete,***) und Ritter Etheler von Ottenbüttel (1236), als deren Nachfolger auf längere Dauer aber dieselben Herren, welchen auch das Gut Drage gehörte, die Herren von Krummendiek, Beckdorff und Beckmünde, von

*) Siehe Schröder- Topographie.

**) Die „Vögte“ waren nicht allemal, aber vielfach doch Schirmvögte einer Kirche und Amtmänner. Vergl. Michelsens Kirchengeschichte,

***) Siehe Schröders Topographie und Westphalens mon. ined. I. 34, 40, 52, II. 20.

denen unter anderen Iven von Krummendiek 1376 der Kirche in Aspe „die jährlichen Einkünfte von einem Drömpt Roggen aus einer Hufe des Dorfes Ottenbüttel“ schenkte,*) und danach die Herrn von Sehestede.

Wie aus den noch wohlerhaltenen pergamentnen Kaufkontrakten des gegenwärtigen Besitzers dieses „adeligen Freihofs“ deutlich hervorgeht, besaßen den Hof 1596 der Sohn Jürgen Sehestede’s und Bruder des Emeke und Oswald Henneke Sehestede,**) 1623 Henning Pogwisch, Sohn des Henning Pogwisch zu Petersdorf und der Metta Krummendiek, Schwester des Henrik Krummendiek,***) 1651 Hieronymus Sehestede, Sohn Oswalds von Beckmünde, dann Caspar von Buchwald’s Gemahlin und Hieronymus, Schwester Anna Olegardt Sehestede, um 1667 Magdalena von Ahlefeld auf Wisch,#) 1669 Cornelius de Hertogh, 1677 Rudolf von Artkell, 1692 Nicolaus Pflueg, ##) 1733 dessen Sohn Lieutenant Cay Friedrich Pflueg. Nachdem von diesem nach etlichen Tagen Marquard Behrens ihn erworben, ward er nach etlichen Jahren (um 1738) an die Familie von Saldern verkauft. Am 22. April überließ endlich Frau Amtsverwalterin Anna Maria von Sallern (Saldern), geb. Kamphövener, Witwe des Friedrich von Sallern (Saldern), Amtsverwalters früher in Apenrade, später in Neumünster (gest. um 1738), und Mutter des Caspar von Saldern ###) in Neumünster, wie auch der Anna Catharina, Gemahlin des Pastors Andreas Langheim in Hohenaspe, den Hof durch ihren im Kaufkontrakt als Kurator bezeichneten Sohn „Etatsrat von Saldern von Schierensee“ (den vorhin genannten Caspar von Saldern) für 7000 Mark lübisch an Hinrich Stöcker und Claus Stühmer, von denen das alte Hofgebäude, welches nach

*) Siehe Schröders Topographie und die Urkundensammlung des Guts Drage, nach der er „anders geheten Stauerbur Wagen».“

**) Siehe unten.

***) Siehe unten.

#) Siehe über die berühmten Geschlechter der „Pogwischen“ und „Wischen“ Mlchelsens „Schlesw. Holst. Kirchengeschichte“ II. 92 und Dr. Kaestner» „Geschichte der Bordesholmer Kirche“ (1881). Siehe auch unten,

##) Siehe oben.

###) Siehe dessen Biographie von Justizrat Schmidt-Lübeck im „Staatsb. Magazin“ Bd. VII. Heft 1.

der Notariatsurkunde vom 22. April 1755 zwei Etagen hatte und 12 gute Wohnzimmer, wornntee der Saal und die tägliche Stube mit altmodischen Tapeten behängt war, enthielt, und neben dem ein von der Amtsverwalterin vor 12 Jahren erbautes Stallgebäude von 8 Fach stand, während vor demselben ein Thorhaus von 12 Fach und ein geräumiger eingefriedigter Hofplatz und hinter demselben ein großer Garten mit Obst- und Taxus-Bäumen und Lauben war, abgebrochen wurde. Es folgte diesen auf dem noch immer als „Freihof“ geltenden Hofe nun zunächst als Besitzer Christian Martens, dann noch vor 1778 Detlef Witt, von welchem er in der Folgezeit auf Bendix Reimers, Hans Maaß, Detlef Maaß und Claus Glißmann überging, welcher letztere als zweiter Mann von Detlef Maaß‘ Witwe Magdalena geb. Rheder noch heute auf demselben wohnt.

Im Volksmund heißt der ehemalige „adelige Freihof zu Ottenbüttel“ noch jetzt, wo nichts von seinem Adel, als nur die Freiheit von Abgaben und ein besonderer Kirchenstuhl*), ihm geblieben ist, der „Kaiserhof“ und zwar nachweislich nicht ohne Grund, weil nämlich zwar nicht, wie man behauptet hat, Peter der Große 1716**) dort gewesen sein kann, wohl aber der Herzog Karl Peter Ulrich von Holstein da gewesen ist, ehe er, bereits am 7. November 1742 zum russischen Thronfolger mit dem Titel „Großfürst aller Reußen“ ernannt,***) nach der russischen Kaiserin Elisabeth 1762 erfolgtem Tode Kaiser von Rußland wurde, um bald, von seiner Gemahlin Katharina zur Thronentsagung gezwungen, eines plötzlichen gewaltsamen Todes zu sterben, was daraus erhellt, daß die Mutter des zur Zeit der großfürstlichen Regierung sehr einflußreichen „Russischen Geheimrats“ Caspar von Saldern #) hier wohnte.

*) Siehe unten.

**) Vergl. „Die Heimat“, Mai-Heft 1893. Seite 112.

***) Siehe Michelsens Schlesw. Holst. Kirchengeschichte IV. S. 109.

#) Vergl die Biographie a.a.O., wonach Casper von Saldern, geb. 1710 in Apenrade, vom schlichten Amtsverwalter in Neumünster und Kanzleirat (1740) in rascher Folge 1741 (nicht erst 1744) zum Justizrat, 1744 zum Amtmann, 1752 nach des Geheimrats von Westphalen Fall und seiner Reise zum Großfürsten in Petersburg zum großfürstlichen

VI. Die Pastoren zu Hohenaspe vor dem Jahre 1757.

Von den zahlreichen vorreformatorischen katholischen Pfarrern zu Aspe finden sich nicht mehr als zwei erwähnt,*) nämlich ein Johannes um 1336 (derselbe wurde nach der oben erwähnten Mühlenurkunde im Archiv zu Hohenaspe vom Jahre 1336 von dem Ritter Nicolaus de Crummendieke bevollmächtigt, im Verein mit den derzeitigen Kirchenjuraten aus den Einkünften der von diesen dem Ritter Hartwig Busche, seinem Bruder, abgekauften Wassermühle in Rolloh den bei den jährlichen Messen und Vigilien für seinen Vater, Ritter Nicolaus, thätig gewesenen Vikar und Glöckner mit beziehungsweise einem Thaler und sechs Groschen zu belohnen) und ein Lambert um 1349, dessen Vikar ein Johann Florencius gewesen. Als Ort, wo der letztgenannte Pfarrer

Etatsrat, Ritter des Holst. St. Annenordens und Besitzer des Guts Schierensee, 1762 nach Peters HI. Thronbesteigung zum Konferenzrat und Bevollmächtigten in Kopenhagen, nach desselben plötzlicher Entthronung und gewaltsamem Tode, den 17. Juli 1762, aber unter der Kaiserin Katharina II. zum kaiserlich-russischen Geheimrat und 176S zum Ersten in der Landesverwaltung zu Kiel, dann folgenden Jahres 1764 zum russischen Gesandten in Warschau und Ritter des weißen polnischen Adlerordens, wie auch Inhaber des von Stanislaus Poniatowsky, den er zum König in Polen gemacht, gestifteten Stanislausordens, und zum Minister des vormundschaftlichen Regierunqskonseils in Kopenhagen, 1768 zum ständigen Präsidenten des Generaldirektoriums in Kiel, 1767 zum ersten Unterzeichner des provisorischen Traktats zwischen Rußland und Dänemark, 1768 zum Inhaber des dänischen Elephantenordens und großfürstlichen Unterzeichner des Vergleichs über den Länderaustausch. 1771 zum Besitzer auch des Guts Annenhof, nach Struensees Fall 1772/73 zum Vollender des Definitiv-Traktats zwischen Rußland und Dänemark, 1773 zum Ueberlieferer sowohl des großfürstlichen Anteils an Holstein, als auch der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst an den Großfürsten und von diesem an den Bischof von Lübeck, sich emporschwang und von da an bis zu seinem Tode (31. Oktober 1786) auf seinem iumitten der prächtigsten Gartenanlagen neuerbauten Schloß zu Schierensee und in seinem Hause in der Flämischenstraße zu Kiel privatisierte. Vergl. auch Schröders Schlösser und Herrenhäuser. Seine Gemahlin, die sein Biograph nicht kennt, hieß nach dem Hohenasper Taufregister Catharina Luciana geb. Tieden.

*) Vergl. Westphalen mon. ined. II. 188.

wirkte, wird in der betr. Urkunde freilich „Ymmissum“ angegeben, doch wird dies Wort*) als ein wegen Undeutlichkeit der Schrift falsch abgeschriebenes „Ymespe“ aufzufassen sein**) und nicht durch „Immesein“, einen Ort im Bremischen, erklärt werden dürfen,***) zumal „Ymespe“ soviel wie jetzt „Um Aspe“ heißt und es als Irrtum angesehen werden muß, wenn man dasselbe durch „in Espe“, d. h. im früher angeblich so genannten Hohenfelde, zu erläutern sucht.#) da „Espe“ gleichbedeutend mit „Aspe“ ist und noch heutzutage beide Ausdrücke für die „Zitterpappel“ in Gebrauch sind, und da zudem „um Aspe“ darauf hindeutet, daß die Wirksamkeit des Pfarrers und seines Vikars, beziehungsweise seiner Vikare, sich nicht auf Aspe nur beschränkte, vielmehr über Aspe hinaus auf das Kirchspiel Hohenwestedt sich erstreckte.##)

Das Luthertum scheint erst recht spät im Kirchspiel Hohenaspe Boden gewonnen zu haben. Wenigstens sind erst seit dem Jahre 1560 evangelisch-lutherische Pastoren hier angestellt gewesen. Nachweislich ###) nämlich wirkte in Hohenaspe als lutherischer Geistlicher

1. von 1560 an bis zu seinem Tode 1590 Tilemann Papenhagen, von dem sonst weiter nichts bekannt ist. Ihm folgte

2. 1591 Magister Nikolaus Wilde, ein feiner gelehrter Mann, gestorben den 26. Februar 1616. Obwohl besten unverheirateter Sohn Hartwig noch bis Ostern 1619 Haus und Hebung behielt, trat doch bereits um Michaelis 1618

3. an seine Stelle Johannes Lüders aus Uetersen (latinisiert Luderus), ein Bruder des Diakonus Michael Lüders

*) Vergl., Dr. Schröder (Crempdorf) in dem „Archiv für Staats- und Kirchengeschichte der Herzogtümer Schleswig, Holstein, Lauenburg pp.“ (Altona 1840) Bd. 4. Seite 160.

**) Vergl.. das „Neue staatsbürg. Magazin“ Bd. 6. Seite 528.

***) Gegen Dr. Kuß a.a.O. Bd. 4. Seite 393 und Seite 587, und Bd. 6 Seite 708.

#) Gegen Geus in seinen Beiträgen II. 190.

##) Siehe oben.

###) Vergl.. Dr. Schröder in dem „Archiv f. R. und K.-Gesch. Bd. 4. Seite 160 ff.

in Neuendorf, welcher, gestorben den 19. Mai 1652,*) eine Witwe Alheit Lüders und u.a. eine Tochter Katharina, die Großmutter des Pastors Christian Grassau in Neuendorf, des bekannten Chronographen, hinterließ.

4. Sein Nachfolger**) war von Cölln 1652, mit dem die Witwe Lüders sich wegen des Gnadenjahres nicht einigen konnte, und der, bekannt eiumal durch sein nach dem Kircheninventar ihm und seinen Erben gehörendes Begräbnis im Kirchsteig zu Hohenaspe und sodann durch das von ihm gestiftete „Cöllnische Legat“ von 100 Thalern Kapital zu 5 pCt. pro anno,***) bereits 1654

5. erseht wurde durch Magister Johann Grassau aus Uetersen, welcher, den 6. April 1654 ordiniert, 1661 als Pastor nach Collmar verzog, worauf selbigen Jahres noch

6. Friedrich Werner, der bisher Feldprediger gewesen, und 1661 in Glückstadt eine Dankpredigt auf König Friedrichs III. erlangte Souveränität in Quart hatte drucken lassen, die Pfarre erhielt. Nachdem dieser mehr als ein Vierteljahrhundert sein Amt verwaltet und im März 1690 in Hohenaspe heimgegangen war, folgte

7. noch in demselben Jahre Christian Riedemann. Vorher, seit 1663, Diakonus und kurze Zeit auch Pastor in Beidenfleth gewesen, am dritten Advent, den 14. Dezember 1690, aber auf dem Kirchhof nach dem Gottesdienst unter

*) Dr. Schröder a.a.O. giebt irrtümlich 1647 an. Vergl. die Unterschrift des Oelbildes. Siehe oben.

**) Dr. Schröder a.a.O. sieht eine Lücke zwischen Nr. 3 und Nr. 5, weiss aber nicht sie auszufüllen. Hier ist der Fehlende.

***) Es ist über dies Legat die Bestimmung vorhanden: „So oft ein neuer Pastor allhie seinen Dienst antritt, wird ihm von Juratis vorgestellt, ob er dies Legatum der 100 Thaler selber haben will oder nicht. Nimmt der Pastor es selbst, so behält er diese 100 Thaler, solange er dem Dienst vorsteht, ohne die geringsten Zinsen davon abtragen zu dürfen, nach seinem Tode aber werden diese 100 Thaler entweder den Juraten oder dem Successori in officio von seinen Erben gegen Quittung ausbezahlt. Wenn der Pastor aber diese 100 Thaler nicht zu seinem Gebrauch haben will, müssen Jurati selbige annehmen und sicher unterzubringen suchen, daß sowohl Kapital als Zinsen allemal in salvo bleiben, widrigenfalls sie für beides zu haften verbunden sind. Die Zinsen aber von diesem Kapital sollen dem Pastori jährlich ausgekehrt werden.“

vier Kompetenten zum Pastor in Hohenaspe erwählt und den 20. Dezember 1690 vom Patron, dem Grafen Detlef zu Rantzau, berufen und angenommen, wurde dieser, welcher ein recht konfuser und unklarer Redner war, während seine Hausehre als zanksüchtig galt, nachdem er länger schon als sein Vorgänger im Amt gestanden, 1731 genötigt, einen Adjunkten zu nehmen. Der von dem bereits 74 Jahre zählenden Greis vorgeschlagene Johs. Niebuhr aus Altona wurde zurückgewiesen, und wurden statt dessen nacheinander Joachim Heinrich Sellcke und Andreas Langheim ihm adjungiert, die er, der 1753 noch lebte, also mindestens, – das Todesjahr und der Ort seines Todes ist hier unbekannt – 96 Jahre alt wurde, trotz erheblichen Vermögens nötigte, ihm jährlich eine beträchtliche Abgabe vom Dienst zu bezahlen, was zu vielen Streitigkeiten und Widerwärtigkeiten Veranlassung gab.

8. Der erste Adjunkt Joachim Heinrich Sellcke, ein Sohn des Pastors Joachim Sellcke in Neuenbrook, 1731 zur Wahl präsentiert mit Andreas Langheim und K. F. Mercatus, welcher letztere, vor dem Wahltage nach Büsum berufen, durch den Suppleanten H. K. Cruse aus Schleswig ersetzt wurde, und am 8. Juli d. Js. mit 88 Stimmen gewählt, war, während die Pastoratsdiensteinkünfte derzeit sich laut Taratum auf 400 Thaler Fixum und 100 Thaler Accidentien beliefen, anfangs auf eine Einnahme von 100 Mark Fixum und eventuell 100 Thalern Accidentien beschränkt, später aber durch Vertrag vom 6. November 1732 verpflichtet, dem Pastor Riedemann,*) welcher mit ihm abwechselnd jeden zweiten Sonntag zu predigen hatte, jährlich vom Gesamtdiensteinkommen 800 Mark abzugeben. Als er schon im September 1733, – wo und an welchem Datum ist nicht bekannt – mit Tode abgegangen war, wurde

9. zweiter Adjunkt sein Wahlkonkurrent Andreas Langheim.

Weil wir diesem, wie auch seinen nächsten beiden Nachfolgern, im weiteren Verlauf der Dinge öfters begegnen werden, genügt es, hier auf wenige Angaben nur sich zu beschränken.

Prof. Dr. Michelsen schreibt a.a.O. ungenau Ridemann.

Nachdem er inzwischen wieder am 2. Dezember 1731 in Neuenkirchen in Norderdithmarschen zur Wahl gewesen und nicht gewählt worden war, wurde er 1734 zum zweiten Mal mit Evers und Burchardi*) für Hohenaspe präsentiert und diesmal, den 2. Mai d. Js., mit 80 Stimmen gewählt, am 3. Trin., den 11. Juli 1734, von dem „Herrn Präpositus Kirchhof“**) introduziert. Ob Pastor Riedemann, dem er die jährliche Abgabe vom Diensteinkommen um 200 Mark herabzumindern imstande war, noch ferner jeden zweiten Sonntag predigte, ist ungewiß und wenig wahrscheinlich. Noch weniger aber ist mit Sicherheit festzustellen, wann der Adjunkt als Pastor an Riedemanns Stelle trat, da er nur zu Anfang eiumal als Pastor adjunctus im Kirchenregister sich bezeichnet und späterhin in seinen ungemein deutlich geschriebenen Einträgen, welche von denen seines Vorgängers sich sehr vorteilhaft unterscheiden, jedoch die seines Nachfolgers nicht übertreffen, niemals am Jahresschluß sich unterzeichnet hat, da ferner der von ihm über die Taufe seiner erstgebornen Tochter am 21. Juli 1737***) gemachte Eintrag, in dem er sich als „Pastor allhier“ bezeichnet, schwerlich den Anfangstag seiner Wirksamkeit als Pastor Loci angiebt, und da endlich bestimmte Nachrichten über des Pastors Riedemann letzte Amtswirksamkeit und letzte Lebenstage sich nicht finden lassen wollen. Wir vermögen ja nur einen unsicheren Schluß zu ziehen aus dem Umstand, daß er am Ist. April 1736 imstande war, sich „mit der Jungfer Anna Catharina von Sallern, aus Apenrade gebürtig,#) im Pastorat-Hause durch Gottes Gnade von dem Herrn Pastor Dücker in Schenefeld copulieren“ zu lassen.

VII. Der Grafenmord und seine nächsten Folgen.

Am 10. (11.?) November 1721 fiel auf der Schnepfenjagd bei Alt-Voßloch zwischen Barmstedt und Elmshorn, ge

*) Siehe unten.

**) Albert Christian Kirchhof, Propst in Itzehoe seit dem 6. Januar 1715. gestorben daselbst den 9. Aug. 1745.

***) Siehe unten.

#) Prof. Dr. Michelsen a.a.O. hat fälschlich angegeben, daß sie aus Altona gebürtig gewesen.

nauer noch in der sogenannten Brunnenallee unweit des Schlosses Rantzau an der Rantzaue (Langeleraue), da, wo noch jetzt ein Stein den schaurigen Ort bezeichnet, ein Schuß, von einem Meuchelmörder abgegeben, der plötzlich dem Leben des Grafen Christian Detlef zu Rantzau ein Ende machte.

Weil des Erschossenen einziger Bruder, Graf Wilhelm Adolf zu Rantzau, der nach der Blutthat sofort auf Befehl des Königs Friedrichs IV. von Dänemark gefangen genommen wurde, obwohl der dänischen Krone landesherrliche Gewalt über die Grafen zu Rantzau rechtlich nicht zustand, den Verdacht der Mitschuld an dem Morde nicht von sich abzuwälzen vermochte, wurde er, nach „der in der Gräflich rantzauischen Blutsache ergangenen Inquisition“ am 9. April 1726 vom Kriminalgericht in Rendsburg zwar nicht zum Tode verdammt, jedoch „wegen der dabei vorgekommenen Umstände ad perpetuos carceros“ – zu lebenslänglicher Gefangenschaft – verurteilt und „derselben zufolge darauf nach Munkholm in Norwegen abgeführt.“ *)

Auf dieser kleinen seit 1658 stark befestigten Felseninsel vor dem Drontheim-Fjord, welche auch einst von 1680 – 1698 der schaurige Kerker Peter Griffenfeld’s, Staatsministers Christians V., gewesen, schmachtete er im dunkeln Gelaß des Rundturms am 1028 gegründeten Benedictiner-Kloster unsäglich lange Jahre. Ein Fluchtversuch, bei dem er sich, wie später an seinem in der Familiengruft zu Itzehoe zur Ruhe gebetteten Leichnam deutlich erkennbar war, an einem Bein schwer verletzte, mißlang und trug ihm nur noch härtere Gefangenschaft auf Akershus, der Citadelle von Christiania, ein, wo er am 21. März 1734 endlich ohne Erben sein Leben beschloß.**)

König Friedrich IV. von Dänemark begründete das Recht der dänischen Krone zur sofort geschehenen Besitzuahme der ganzen Grafschaft Rantzau mit einem „Donations-Instru-

*) Siehe „Corpus statuorum provincialium Holsatiae“ (1750), den ersten Nebenband des „Corpus constitutionum regio-holsaticorum“ Seite 302. Vergl. unten. Siehe auch Memoires du Comte de Rantzow, Amsterdam 1741.

**) Siehe Schröders Topographie.

ment“ (einer Schenkungsurkunde) des Grafen Detlef zu Rantzau vom 10. August 1669.

In dieser Urkunde heißt es folgendermaßen*): „Dero Königl. Majest. zu Dänemark und Norwegen u. f. w. meines allergnädigsten Königs und Herrn bestallter Rat und Vice- Statthalter in den respective Herzog- und Fürstentümern Schleswig und Holstein, Ich Detlef, Graf zu Rantzau und Herr auf Breitenburg, Ritter, urkunde und bekenne hiemit, und inkraft dieses für auch, meine Erben und Erbnehmer, auch sonst jedermänniglich:

Nachdem ich mich gutermaßen erinnere, wie mein in Gott ruhender Herr Vater sel. weiland, der Hoch- und Wohlgeborne Graf und Herr, Herr Christian, Graf zu Rantzau und Herr auf Breitenburg, Ritter u.s.w., Allerhöchst gemeldet Ihro Königl. Majestät bestallt gewesener geheimer Reichs- und Land-Rat, Oberstatthalter, Präsident im CoIIegio Status, Assessor in allen übrigen Consiliis, wie auch Amtmann zur Steinburg und in Dithmarschen u.s.w., des festen Vorsatzes gewesen, in Ansehung und Betrachtung der vielfältigen und fast unzähligen Königlichen hohen Gnaden-Benefizien und Dignitäten, welche von Ihro Königl. Majestät, meinem allergnädigsten Könige und Herrn, sowie auch von Dero Herrn Vater und Herrn Vorfahren, sämtlichen Königen zu Dänemark und Norwegen u.s.w. aller- und hoch-löblichsten Andenkens, hochgedachter mein sel. Herr Vater und dessen Vorfahren von undenklichen Jahren her hochrühmlichst und nützlichst empfangen, besessen und genossen, Allerhöchstgedachter Ihro Königl. Majestät dessen Allodial-Grafschaft Rantzau mit allen ihren Hochherrlichkeiten und Gerechtigkeiten, samt allen übrigen Pertientien, nichts ausgeschlossen, sondern in allermahe, gleichwie mein Hochgedachter Herr Vater sel. dieselbe freiest besessen und innegehabt, auf den Fall, daß über kurz oder lang mehr Hochgedachten meines sel. Herrn Vaters eheliche Leibeserben und Descendenten männlicher Linie aufhören würden, auch damit solche Grafschaft auf solchen Fall ihre

*) Siehe „Corpus statuorum provinzialium Holsatiae“ (1750). Der Uebersichtlichkeit wegen ist die alte Orthographie durch die neue ersetzt worden. Vergl. auch Lünig „Specilegium seculare I.“ Seite 856.

Herrlichkeit und Lustre nicht verlieren, endlich zu einem Privatamte gedeihen und aus den Reichs- und Kreis-Matrikeln gesetzt werden möchte, erblich zu vermachen.

jedoch solcher Ihro Excellenz sel. gehabter Vorsatz durch unverhofftes und zu frühzeitiges Absterben, seinen völligen Effekt nicht erreicht, Ich aber selbiger meines seligen Herrn Vaters rühmlichster Intention billig inhäriere.

daß Ich daher auch um eben derselben Bewegnis willen und also aus wohlbedachtem Mut und freiem Willen, ohne einziges Menschen Anmutung und Begehren oder Persuasion konstituieret und verordnet, gleichwie ich denn hiemit und kraft dieses wohlbedächtlich, ungezwungen und ungedrungen, auch wie es zurechte-beständigst und kräftigstermaßen geschehen kann, soll und mag, konstituiere und verordne,

daß, wofern der Allerhöchste nach seinem väterlichen Rat und Willen über mich über kurz oder lang gebieten und mich ohne männliche eheliche Leibeserben aus dieser Sterblichkeit abfordere, oder aber, wenn ich gleich eheliche männliche Leibeserben nachgelassen, selbige nach Gottes Willen über kurz oder lang absterben, und also keine eheliche männliche Leibeserben in absteigender Linie von mir übrig sein würden,

alsdann obbesagte meine Allodial-Grafschaft Rantzau mit allen ihren Privilegien, Hochherrlichkeiten und Gerechtigkeiten, samt allen übrigen Pertinentien, sowie auch meine Herrschaft und das Schloß und Festung Breitenburg mit den dazu gelegten Gütern und aller ihrer Zubehör, wie sie auch Namen haben mögen, desgleichen Geschütz, Gewehr und Ammunition, wie ich solche meine Graf- und Herrschaft, samt obberührten ihren Privilegien, Exemtionen, Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten jetzt freiest und rechtmäßig besitze, jedoch die Mobilien, Moventien, per Expressum davon ausbeschieden. Allerhöchst gedachter Ihro Königlichen Majestät erblich und ohne irgendwelche Exemtion oder jemandes Ein- und Widerreden, wer der auch sein könnte und möchte, heimfallen und zu ewigen Tagen zu dero allergnädigsten Disposition verbleiben solle.

Wofern ich aber eheliche Leibeserben fraulichen Geschlechts Nachlassen möchte, verbleiben zwar auch solchenfalls obbesagte meine Graf- und Herrschaften Rantzau und Breitenburg, wie

vorgemeldet, Allerhöchst gedachter Ihro Königl. Majestät einen Weg wie den andern,

jedoch daß selbiger weiblichen Linie anstatt meiner Herrschaft Breitenburg und ihren dazu gelegten Gütern ein Aequivalent und zwar so hoch, wie selbige meine Herrschaft an Pflügen sich belaufen wird, an guten in Holstein wohlbelegenen Landgütern und ebenso vielen Pflügen hinwiederum gereicht werde.

Sollte aber selbige weibliche von mir posterierende Linie aussterben und also von meinen ehelichen Leibeserben und deren ehelichen Descendenten nichts mehr übrig sein, alsdann fällt Ihro Königl. Majestät mehrgedachtes solches Aequivalent, wie obgemeldet, ebenmäßig wiederum anheim.

Wobei denn auch insonderheit zu Allerhöchst geehrter Ihro Königl. Majest. eigenem allergnädigsten Gefallen ich allerunterthänigst verstelle, nach diesem Tage über kurz oder lang, über beregte meine Graf- und Herrschaft in eventum, wenn sie Deroselben auf meinen Todesfall vorbeschriebenermaßen an fallen würden, gleichwie Sie über Ihre eigenen Königreiche, auch Lande und Leute, irgends thun möchten und wohl könnten, freiest zu disponieren und zu verordnen,

nur mit dem allerunterthänigsten und von Ihro Königl. Majestät allernädigst eingewilligten Bedinge, wenn oft besagte meine Grafschaft Rantzau nach Gottes gnädigem Willen auf vorgemeldte Begebenheit Ihro Königl. Majest. oder demjenigen, welchem Sie von den Königl. Ihrigen dieselbe per dispositionem oder andere gefälligere Gestalt etwa aufmachen möchten, anheimfallen sollte, daß alsdann selbige Grafschaft von der Grafschaft Pinneberg zu ewigen Tagen separieret und bei dem Namen der Grafschaft Rantzau ungeändert verbleibe.

Und weil auch vor einigen Jahren auf das Kirchspiel Kellinghusen Königl. Anteils von mir ein gewisser Kapitalposten oft Allerhöchst gemeldter Ihro Königl. Majestät angeliehen worden, so ist darüber meine beständige Gemütsmeinung, daß Ihr und dero Königl. Erben derselbe nach meinem tätlichen Abgänge, er begebe sich auch über kurz oder über lang, ohne irgend welchen Entgelt wiederum heimfallen

und von meinem Erben und Erbnehmer auf die diesfalls in Händen habende Königl. Verschreibung nicht das Geringste gefordert werden soll, kann oder mag,

nicht zweifelnd, vielmehr der allerunterthänigsten Zuversicht lebend, Allerhöchst gedachte Ihro König!. Majestät werden diese meine allerunterthänigsie Devotion in allen Königlichen Gnaden vermerken und Derselben, wie bisher so auch fernerhin, zu allen ferneren König!. Hulden und Gnaden mich und die Meinigen je und allewege anbefohlen sein lassen.

Dessen zu wahrer Urkunde, auch alles getreulich und bei meiner Gräflichen Ehre, gutem Glauben und wahren Worten wohl und unverbrüchlich zu halten, habe ich dies Anwartungsinstrument mit meinem hierunter befindlichen eigenen Handzeichen und aufgedrückten Gräflichen Insiegel vollzogen, korroborieret und bestätigt.

So geschehen auf meinem Hause, den 10. Aug. Anno 1669.

(L.S.C. ) Detlef, G. z. Rantzau.“

Nur „die Herrschaft Breitenburg“ überließ der König, „jedoch unter gewissen Konditionen“, „der Frau Gräfin Catharina Hedwig von Castell-Rüdenhausen (geb. 8. Juni 1683, gest. 11. März 1743), als der einzigen Schwester der beiden unglücklichen Grafen“, und „deren Descendenten“, während „die bei dem Namen der Grafschaft Rantzau unverändert verbliebene“ Allodial-Grafschaft nunmehr „besonders administriert und einem eigenen Appellationsgericht unterstellt wurde.“

Daß bei dieser erst 1671 vom Kaiser bestätigten „Donation“ und bei dieser Besitzuahme von dem „Donum“ alles mit rechten Dingen zugegangen sei und ein von den Angehörigen des unglücklichen Grafen Wilhelm Adolf zu Rantzau (er war vermählt mit Charlotte Louise, Gräfin von Wittgenstein, gest. 1734) bei dem deutschen Reichskammergericht gegen den König von Dänemark anhängig gemachter Rechtsstreit triftigen Grund nicht gehabt habe, ist mehr als unwahrschein

lich,*) da feststeht, daß die Donation des Grafen Detlef zu Rantzau bei festlichem Mahle zustande gekommen, und daß eine sofort nach demselben aufgesetzte Revokationsakte spurlos verschwunden ist, und da allem Anschein nach der unbekannte Meuchelmörder mit dem verurteilten Grafen kein Komplott gemacht hat.

VIII. Drage und Friedrichsruhe.

Dem König Friedrich IV. von Dänemark, mit besten Verfahren gegen den Grafen Wilhelm Adolf und das deutsche Reichsland der Kaiser nicht einverstanden war,**) folgte, nachdem derselbe zuvor 1728 noch Drage von der Frau Gräfin Catharina Hedewig von Castell-Rüdenhausen für 42 000 Thaler gekauft hatte,***) im Jahre 1730 Christian VI. (gest. 1740). Sofort nach seinem Regierungsantritt erkor sich dieser als königlichen Administrator, Statthalter und Generalgouverneur in den beiden Fürstentümern Schleswig und Holstein einen Hohenzoller, der als bestellter Generalfeldmarschall-Lieutenant, kommandierender Chef der Truppen in den Fürstentümern Schleswig und Holstein, Obrist des jütischen Fußregiments und Ritter des Elephantenordens, bereits in königlich-dänischen Diensten stand. Er machte ihn zugleich zum Residenten im Rantzau’schen Erbe und wies ihm Drage als Wohnsitz an.

Dieser Hohenzoller, welcher 1735 mit seiner Mutter und einem Bruder nach Kopenhagen übergesiedelt, war der Bruder Ihrer Majestät der Königin Sophia Magdalena, der Tochter des Markgrafen Christian Heinrich von Brandenburg-Culmbach-Weverlingen, also Schwager des Königs Christians VI. Vermählt mit Ihro Hochfürstlichen Durchlaucht Frau Christine Sophie, einer gebornen Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg-Bevern und der Schwester der liebenswürdigen Gemahlin des Preußen-Königs Friedrichs II., des Großen, Elisabeth Christine, welche bekanntlich 1733 ihren Ehebund

*) Das gräflich Castell’sche Begräbnis zu Itzehoe hat das Symbolum: „Das Vergangene zu vergessen, das Gegenwärtige zu genießen und das Zukünftige von dem ewigen und allmächtigen Gott zu gewärtigen.“

**) Siehe Michelsens Kirchengeschichte IV. Seite 130.

***) Siehe von Schröders Schlösser pp.

geschlossen, einer Nichte der Kaiserin Maria Theresia von Oesterreich, der Mutter der Königin Maria Antoinette von Frankreich, führte Ihro Hochfürstliche Durchlaucht Friedrich Ernst die Titel: „Von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg, in Preußen, zu Schlesien, Magdeburg, Cleve, Jülich, Berg, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Mecklenburg und Crossen Herzog, Burggraf zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden, Camin, Schwerin, Ratzeburg und Mörs, Graf zu Hohenzollern, der Mark, Ravensberg und Schwerin, Herr zu Ravenstein, der Lande Rostock und Stargard.“ Der Fürst im Purpurmantel, der samt seiner hohen Gemahlin, trefflich in Oel gemalt, noch heute in der Kirche zu Hohenaspe allsonntäglich auf die Gemeinde herabschaut, wird er, der im übrigen in Dänemark weder als Offizier noch als Mensch, ob mit Recht oder mit Unrecht, wir wissen es nicht, viel gegolten,*) in einem königlichen Handschreiben dd. Friedrichsberg, den 6. September 1743 als „Unser freundlich lieber Vetter und Schwager“ bezeichnet. Am 23. Juni 1762 heimgegangen und am 6. August d. Js. im Hochfürstlichen Begräbnis innerhalb des Südeingangs der Kirche zu Hohenaspe beigesetzt, am 7. April 1779 im Grabe mit seiner am 26. März d. Js. ihm gefolgten Witwe aufs neue vereint, hat der in Frieden Gebettete leider seinen Wunsch in dauerndem Frieden zu schlummern in der Gruft nicht erfüllt erhalten, da schändliches Raubgesindel zu zweien Malen**) es wagte, seinen einbalsamierten Leichnam, den jetzt ein zweiter sicherer Sargdeckel verhüllt, bis auf einen sehr geringen Rest all seiner ihm mitgegebenen Kleinodien zu berauben.

Im Jahre 1745 sah „Marggraf Friedrich Ernst von Brandenburg-Culmbach“ (wie er kurzweg zeichnete und sich nennen ließ) den Ausbau seines neuen Schlosses vollständig vollendet. Sein königlicher Schwager Christian VI. hatte nämlich sofort das alte Rantzausche Herrenhaus zum Abbruch verurteilt und seine Hofbaumeister, den Architekten und Maurermeister Christian Böhme aus Kopenhagen (gest. 18. Novem

*) Seine Biographie von P. F. Rist im „Dansk Biografisk Lexikon Bd. V. Seite 358 war leider dem Verfasser nicht erreichbar.

**) Nachweislich den 17./18. Dezember 1831.

ber 1753) und den Zimmermeister Jens Petersen Vysborg ebendaher, beauftragt, das abgebrochene Hofgebäude durch ein Palais zu ersetzen, und für die schon im Jahre 1740 fundierte Residenz den seit 1745 ständig im Kirchenregister und den Kirchenarchivalien sich findenden Namen „Friedrichsruhe“*) gewählt.

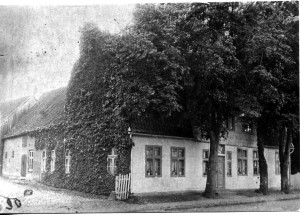

Es war ein stolzes, mächtiges, stattliches Gebäude, in dem er fortan residieren durfte. Nach dem im „dänischen Vitruv 2. 255 f.“**) sich findenden Grundriß war es ursprünglich so geplant, daß es bestehen sollte aus einem 44 Meter im Quadrat enthaltenden Mittelbau mit 2 vorgestreckten Flügeln von ca. 47 Metern Länge und 10 Metern Breite und einem Hofraum von 50 Metern Weite und 15 Metern Tiefe. Die ebendaselbst sich findende Vorderansicht des Schlosses aber zeigt noch 2 Seitenflügel, mit je 5 Fach Fenstern. Es hat mithin der Plan später noch eine Aenderung erfahren. Zweistöckig mit Erdgeschoß, hatte es nach dieser Ansicht in der Front außer den je 5 Fach Fenstern der Seitenflügel je 5 Fach Fenster an den vorgestreckten Flügeln und an der Hauptfassade oben 5 Fach Fenster, dagegen zur Rechten wie zur Linken des Portals je 2 Fach Fenster. Sehr wohl möglich ist es, daß, wie der Volksmund noch jetzt sich erzählt, es 99 Zimmer gehabt habe. Nach einer anderen Vorderansicht, welche Joh. von Schröder in seinen „Schlössern und Herrenhäusern“ bietet,***) waren an den vorgestreckten Flügeln dem Hofraum zu 6 Fach Fenster, lieber dem Portal mit vierfacher Stein- oder Marmorstufenreihe war ein flacher Giebel, geschmückt mit dem Wappen des königlichen Statthalters. Durchweg massiv, war das Gebäude mit schrägem Ziegeldach versehen, und ragten aus dem Mittelbau 2, aus den vorgestreckten und Seiten-Flügeln je ein Schornstein, hervor.

Im Innern gar prächtig mit kostbaren „Tapeten, Spiegeln, Wand- und Thür-Gemälden, Teppichen, Portieren „, #)

*) Nach von Schröder (Herrenhäuser) hatte der König 1745 auf eine Fensterscheibe geschrieben: „Friedrichsruhe, bleibe beglückt immerzue“

**) Siehe Dr. Rich. Haupt a.a.O.

***) A.a.O.

#) Vergl. die Parzelierungsurkunde von 1787.

kurzum mit allem möglichen Komfort, ausgestattet, lag Friedrichsruhe zu Süden der Anhöhe, auf welcher zweifelsohne das alte Rantzausche Herrenhaus gestanden und jetzt, noch umrahmt vom alten Burggraben, iumitten mächtiger Wirtschaftsgebäude das neueste ansehnliche Hofgebäude belegen ist, nämlich auf dem jetzt mit einer provisorischen Grenzscheide eingefaßten planierten Wiesengrunde. Wie sorgfältig die Fundamente gelegt worden, bezeugen noch heute die tief im Grunde steckenden mächtigen Felsen.

Geschieden von der lieblich durch das Wiesenthal sich schlängelnden Drager Aue nur durch eine lange Aspen-Allee, parallel der jetzt noch vorhandenen stattlichen Doppelreihe greiser Aspen mit mächtigem Stamm und hoch emporragenden Wipfeln, die am Burggraben entlang dem schönen Tiergarten und der ehemaligen Oberförsterei zuführt, hatte das Schloß, obwohl seine Fassade nach Norden zeigte, natürlich seine freundlichsten Räume nach Süden über dem der Allee längs der Aue zuführenden Portal, wo, während an der Ost- und Westseite des Hauptgebäudes je 9 Fach Fenster waren, 10, beziehungsweise 11, Fach Fenster einen wundervollen Fernblick gewährten. Von den Ecken der Seitenflügel erstreckten lange Hofmauern sich nach Norden bis zur Anhöhe hinauf, und mündete der Thorweg der am Rande der Anhöhe von beiden Mauern aus gezogenen und im Winkel nordwärts geschweiften Eisengitter*) **) jenseits des Burggrabens in den Hofraum vor dem Herrenhause und zwar genau an der Stelle der jetzigen Pforte. Noch sei erwähnt, daß das Material des Schlosses Friedrichsruhe von Tönning herbeigeschafft worden und das alte Schloß an der Mündung der Eider auf Drager Grund und Boden neu erstand. Wie alt es da geworden? Daß es nur 42 Jahre alt geworden, während das abgebrochene Rantzausche Herrenhaus bereits mehr als 150 Jahre zählte, als es dem Untergang geweiht wurde, giebt zu denken.

*) Teilweise zweistöckig und bewohnbar.

**) Liehe die von Schröder’sche Ansicht.

IX. Christinenthal, das alte Weddelsdorf.

Wie Schloß Heiligenstedten noch heute sein liebliches Julianka hat, so hatte auch Friedrichsruhe sein freundliches Christinenthal. Cs führte dieser etwa1 3/4 Meilen nordöstlich von Itzehoe gelegene Meierhof ehemals den Namen „Weddelsdorf“, erst der Frau Markgräfin Christine Sophie zu Ehren wurde er „Christinenthal“ genannt.

Vor alters ein Gut, zu dem das Dorf Reher, Kirchsp. Schenefeld, gehörte, und Eigentum der Familie von Krummendiek, war Weddelsdorf, jetzt Christinenthal, 1610 mit dem Gute Drage vereinigt worden. Christian VI. von Dänemark begnügte sich nicht damit, seinem Schwager, dem Statthalter von Schleswig und Holstein, nur ein Palais auf Drage erbaut zu sehen, er mußte auch ihm eine Sommerresidenz einrichten. Der Meierhof „Christinenthal“ erhielt deshalb seine königliche oder markgräfliche Villa „Solitude“. Wie lange diese Sommerresidenz bestanden? Die kurze Notiz* ) beantwortet diese Frage zur Genüge: „Das Wohnhaus ist neu.“ Im übrigen von dem Verbleib der Villa Solitude und des Schlosses Friedrichsruhe in einem anderen Kapitel.

X. Die markgräfliche Hofhaltung.

Daß die markgräfliche Hofhaltung auf Schloß Friedrichsruhe schwerlich von langer Dauer sein und jedenfalls ihr 50jähriges Jubiläum nicht feiern werde, war ein einfaches Rechenexempel.

Ein Ueberblick über die ganze große Zahl der ständigen oder öfteren Umgebung des königlichen Statthalters ergiebt ein Resultat, das unverkennbar auf nicht wohl lange Jahre liquidierbare Kosten schließen läßt.

Aus Friedrichsruhe weilten nachweislich nicht selten Allerhöchste, Höchste und hohe Herrschaften als Gäste des markgräflichen Paars. Nicht nur daß Ihre Majestäten der König Christian VI. und die Königin Sophia Magdalena samt Sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzen Friedrich, dem späteren König Friedrich V., und Ihre hochfürstlichen Durch

*) Vergl. Schröder’s Topographie.

tauchten der Markgraf Friedrich Christian mit Prinzessin Christians Sophia Charlotta von Brandenburg-Culmbach, wie auch Ihre Hoheiten der Herzog Ernst Ferdinand und die Herzogin Eleonore Charlotte zu Braunschweig-Bevern mit den Prinzen Georg Ludwig, August Wilhelm und Friedrich Carl Ferdinand (welcher letztere später General der Infanterie und Gouverneur von Rendsburg und Kopenhagen war) und der Prinzessin Friederika Albertina als nahe, liebe, stets willkommene Verwandte nachweislich öfters auf Friedrichsruhe weilten; es fanden auch nicht selten sich ein Ihre Hochfürstl. Durchl. Prinz Carl von Glücksburg und Fürst Carl Ezard von Ostfriesland, Ihre Hochgräfl. Excellenzen Reichsgraf Ludwig Casimir von Ysenburg-Büdingen, Graf und Amtmann zu Itzehoe Detlef von Dehn, die Generalmajoren Andreas von Hauch und Peter Elias von Gähler, der Generaladjutant Graf Caspar Hermann Gottlob von Moltke, der Obrist Ferdinand August von Dehn, Kommandeur des schleswigschen Landmilizregiments, Seine Hochgräfl. Excellenz Generaladmiral Friedrich von Daneskjold-Samsoe (bekanntlich eifriger Förderer der dänischen Marine) nebst Gemahlin Comtesse von Wedel, und der Generalkriegskommissär Etatsrat Johann Hinrich von Lohendahl vom Gute Mehlbeck, und wer weiß, wie viele noch mehr, die unsrer Kunde sich entziehen?

Schon diese öfteren und nicht seltenen Besuche kosteten Geld, viel Geld. Und dennoch war der Aufwand für sie ein kleiner Bruchteil nur des ganzen. Welche Summen verschlang erst das tägliche Leben des hochfürstlichen Hofes mit seinem ganzen kolossalen und ständigen Personal von Hofbeamten und von Hofdienerschaft! Wer zählt die Schar, wer kennt die Namen?

Sei der Versuch gewagt auf Grund der Kirchenregister und Aktenstücke Hohenaspes ein möglichst genaues Bild der ganzen großen Zahl zu zeichnen.

Da ist die zu besonderen Gottesdiensten neben denen in der Kirche zu Hohenaspe vornehm eingerichtete Kapelle des Schlosses zu Friedrichsruhe. Während die erstgenannte auf einfacher, doch würdiger Altarbekleidung*) nur noch zwei

*) Zweifelsohne Geschenk der Ahlefeld-Rantzaus.