Unseren natürlichen Gewässern in ganz Europa geht es nicht gut und daher hat die EU eine Wasserrahmenrichtlinie verabschiedet, die nach und nach bis 2021 umgesetzt werden soll. Das führt dazu, dass im Bereich der Bad Bramstedter Auen diverse Renaturierungsmaßnahmen erfolgen sollen oder geplant sind, die teilweise den ursprünglichen, mäandernden Flussverlauf wiederherstellen sollen.

Es hat sich gezeigt, dass die massiven Eingriffe unserer Vorgängergenerationen zwar landwirtschaftliche Erfolge aber eben nicht nur Positives mit bewirkt haben.

Da ist es angebracht, einen Blick zurück zu werfen: Was hat unsere Vorfahren bewogen den ursprünglichen Lauf der Auen zu ändern?

Wann die ersten Änderungen stattfanden, verliert sich im Grau der Geschichte, aber es wird früh gewesen sein, denn der Mensch hat sich die Natur stets nützlich gemacht.

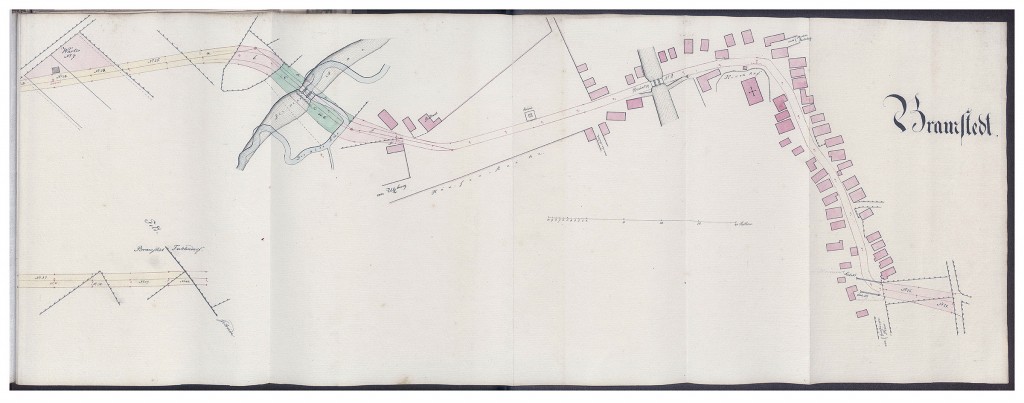

Die erste nachvollziehbare Kunde über den Verlauf der Auen findet sich in einer Landkarte des späten 18. Jahrhunderts. Major Gustav Adolf von Varendorf war vom Statthalter der dänischen Regierung damit beauftragt worden, das Land zu vermessen und so entstand um 1790 die „Topographisch Militärische Charte des Herzogtum Holstein“, die sogenannte Varendorfsche Karte.

Diese Karte ist sehr präzise, sie diente noch 40 Jahre später als eine Grundlage für die Planung der Altona-Kieler-Chaussee. Um Bramstedt herum sieht man auf der Karte die in großen Schwüngen, Mäandern, verlaufenden Auen.

Südlich des Bleecks fließt die Schmalfelder Au, heute an dieser Stelle Hudau genannt, in zwei großen Kurven. Das änderte sich mit dem Bau der Chaussee und der Friedrichsbrücke in den Jahren 1831-33, als dieser Verlauf begradigt wurde und große Teile der feuchten Talniederung aufgefüllt wurden. Das war ein verkehrstechnischer Grund für den ersten (?), massiven Eingriff in die Autäler.

Wesentlich mehr spielten allerdings (land-)wirtschaftliche Gründe im Laufe der Zeit eine Rolle, die Auen in ihrem natürlichen Verlauf zu verändern. Ende des 18. Jahrhunderts war im Zuge der sogenannten „Verkoppelung“ das Gemeineigentum an vielen Feldern und Wiesen („gemeine Weide“, „Almende“) in Privateigentum übergegangen. Damit wuchs auch der Wunsch nach stärkerem Ertrag aus diesen Flächen. Maßnahmen der Be- und Entwässerung waren dazu ein wesentlicher Faktor ebenso wie natürliche Düngung.

Im damaligen Bramstedt war der Besitzer des Gutes Bramstedt (seit 1846 Graf von Kielmannsegg aus dem Hannöverschen) der Vorreiter. Hans-Hinrich Harbeck gibt in seiner ‚Chronik von Bramstedt‘ eine Notiz des Pastors Gerber wieder „1854: … Wiesenfläche des Gutes westlich vom Flecken in letzten Jahren geebnet und erweitert; jetzt hinter dem Gutshof von der Au sich trennender Kanal zur Überrieselung, läuft neben der Au her und liegt höher als das Auwasser.“

Über diese erste Maßnahme berichten die Bramstedter Nachrichten im Mai 1936 und beschrieben das so „Zu dem Zwecke hatte man einen breiten Staugraben durch die Wiesen gelegt. In die hinter dem Gutshof vorüber fließende Hudau, einen Zufluß der Bramau, war eine Stauvorrichtung eingebaut worden und von dort wurde der Staugraben mit Wasser gespeist. Dieser hielt sich zunächst links von der Bramau,- um sie dann in einem Troge zu überqueren. So konnten auch die am rechten Ufer liegenden Wiesen mit Wasser versorgt werden. Um die Wirkung zu erhöhen, war beim Trog ein Wasserrad eingebaut, das, von der Bramau getrieben, eine sogenannte Wasserschnecke in Bewegung setzte, die das Wasser aus der Au in den Bewässerungsgraben hob. So hatte man sich alle Mühe gegeben, um den Wiesen möglichst viel des segenspendenden Wassers zuzuführen, aber eine Berieselung im heutigen Sinne mit genauester Verteilung des zuströmenden Wassers und sorgfältiger Ableitung des Rieselwassers durch im Gelände verteilte kleine und kleinste Gräben war es nicht. Wie wenig Wert man auf die Anlage legte, zeigte sich, als das Gut vor einem Menschenalter [um 1870] parzelliert wurde. Da schüttete man den Staugraben zu, und die Wiesen wurden wieder, was sie früher gewesen waren: Dungwiesen.“

alter und neuer Verlauf der Hudau zwischen Hambuegr Straße und Butendoor/Strietkamp

Doch hielt sich bei dieser Maßnahme der Eingriff in den Verlauf der Au noch sehr in Grenzen, denn wesentlich war die Schaffung des Staugrabens und des Wehres, das noch lange im Verlauf der Au zu finden war und auf Höhe der heutigen Schlossbrücke.

Die anderen Bramstedter Bauern folgten diesem Beispiel nur zögerlich. An der Schmalfelder Au sollen die Bauern Zimmer und Micheel kleine Maßnahmen umsetzt haben, schreibt die Zeitung.

Ob es die mangelnden Mittel oder praktische Schwierigkeiten gewesen sind? Bis über 1880 hinaus geschah wenig. Dabei war das System, die Auen zu stauen, das Wasser in die angelegten Gräben zu leiten und von dort über die Wiesen verrieseln zu lassen, ein anerkannt und erfolgreich. Schon der für seine Urteilskraft gerühmte Berliner Professor der Landwirtschaft Dr. Alexander von Lengerke hatte in seiner „Anleitung zum praktischen Wiesenbau“ 1844 das Potential der Berieselung auf norddeutschen Wiesen ausführlich hervorgehoben und davon geschrieben, dass bis zu drei Heernten möglich seien.

Zu der Zeit gab es in Bramstedt einen landwirtschaftlichen Verein, dem lange Jahre N.F. Paustian vorsaß. N.F. Paustian war zunächst Verwalter und seit 1857 auch Eigentümer des Gutshofes und der Wassermühle. Dieser Verein arrangierte sich zu verschiedensten Bereichen Vorträge und diskutierte Maßnahmen für eine erfolgreichere Landwirtschaft. 1879 trat ein Gesetz zur Bildung von Wassergenossenschaften in Preußen Kraft und gleichfalls 1879 trat mit Gottlieb Freudenthal ein sehr ideenreicher und umsetzungsstarker Bürgermeister sein Amt an.

Wer auch immer das treibende Element gewesen sein mag – das Thema Bewässerung der Auwiesen nahm Fahrt auf und die Wiesen-Melorationsgenossenschaft Schmalfelder Au wurde gegründet. Die Bramstedter Nachrichten von Mai 1936 schreiben dazu, dass sich dazu 31 Landwirte am 23. Januar 1884 im „Holsteinischen Haus“ zusammenfanden. Bürgermeister Freudenthal wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite standen die beiden Männer, von denen die Anregung zur Bildung der Genossenschaft ausgegangen war – die Bauern Kaspar Lembcke und Paul Peiserich.

Bürgermeister Freudenthal hatte die Versammlung gut vorbereitet und zuvor das Projekt bei der Provinzialregierung vorgestellt. Das Tal der Schmalfelder Au war das erste im Kreis Segeberg, das in dem Umfang überplant wurde und eines der ersten in Schleswig-Holstein. Ein Oberregierungsrat namens Runde hatte das Areal besichtigt und der Kulturingenieur Mohr arbeitete das Projekt aus und erhielt die zunächst die Bauleitung.

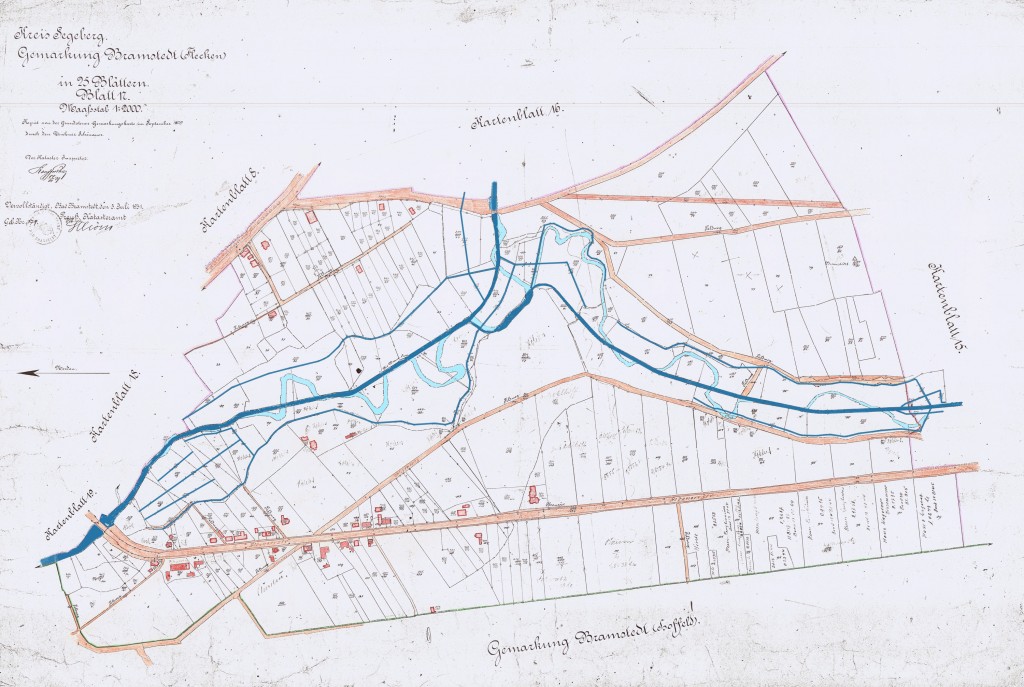

Wie umfangreich der Eingriff war, lässt sich auf einer alten Flurkarte von 1879 aus der Zeit ersehen, die in späteren Jahren fortgeführt wurde. Die Mäander wurden durchstochen und ein umfangreiches System aus Gräben und Stauwehren/Schleusen geschaffen; die Wehre baute der Zimmermeister Köhnke (später: Landweg 53).

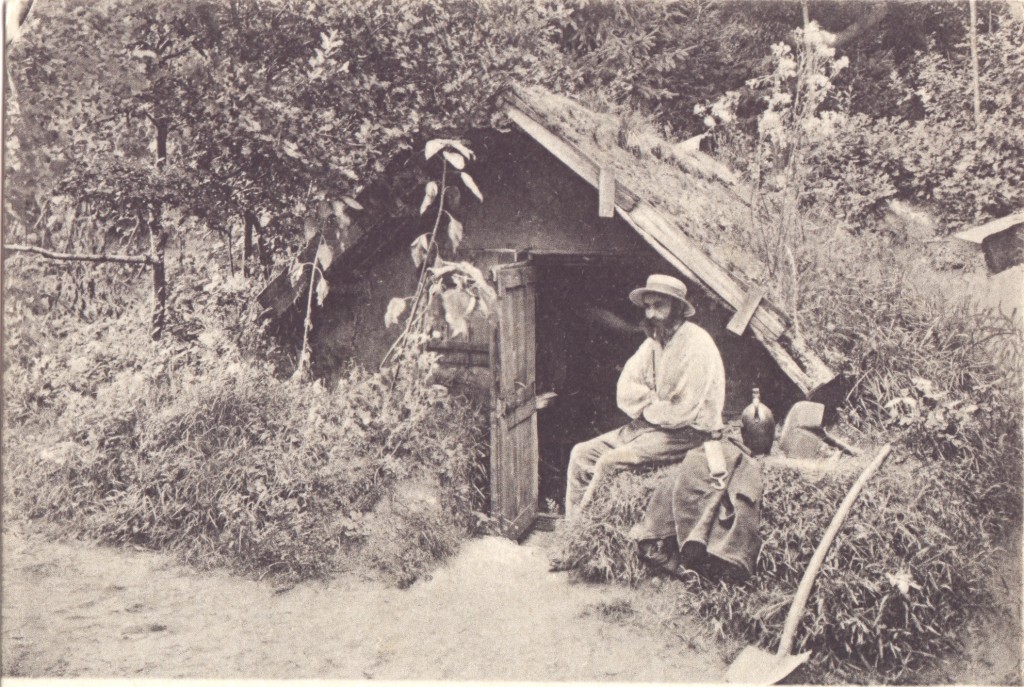

Die bauliche Ausführung hatte der Kätner Sievers aus Nützen übertragen bekommen. Er arbeitete drei Sommer lang daran und beschäftigte sehr viele Tagelöhner, Tippelbrüder. Die Bramstedter Nachrichten schildern das 1936 so: „Etwa 50 Arbeiter wurden drei Sommer hindurch von ihm beschäftigt, größtenteils sogenannte Monarchen — gescheiterte Existenzen, die dem Alkohol verfallen — unter denen zuweilen sogar studierte Leute und adlige Herren zu finden waren. Die Arbeiter erhielten ihren Lohn zum Teil in Marken, die in einer vom Unternehmer betriebenen Kantine in Zahlung genommen wurden. In einem Nebenraum gab es für die Nacht ein Strohlager; wer das Schlafgeld sparen wollte, grub sich eine Höhle in den das Wiesental begrenzenden Abhängen, um dort zu hausen. Als Vorarbeiter fungierten meistens hiesige Leute.“

1887 konnten die gesamten Wiesen zum ersten Mal ordnungsmäßig gestaut werden. Beim Baubeginn hatten alle Genossenschaftsmitglieder das Eigentumsrecht an ihren Wiesen der Genossenschaft übertragen müssen. Jetzt erfolgte durch das Kulturamt in Hannover die Neuverteilung.

Die gesamten Kosten beliefen sich damals auf 51.000 RM. Davon wurden durch Staatsbeihilfe 15.000 RM gedeckt.

Den Rest musste die Genossenschaft als Kredit aufnehmen und abtragen. Dazu kamen die Unterhaltungsmaßnahmen und die Beschäftigung eines Wiesenwärters. Das wurde mit jährlichen Umlagen von den Genossenschaftsmitgliedern bzw. den Grundeigentümmern getragen.

Doch das war kein Grund zur Klage, denn – so berichtet die Zeitung „ … aber die Erträge der ausgebauten Flächen steigerten sich dermaßen, daß niemand den alten Zustand wieder herbeiwünscht.“

Soweit der Rückblick auf die Schmalfelder Au Genossenschaft. Sehr bald bildeten sich weitere Genossenschaften für den Ausbau der Wiesen an den anderen Auen und gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten alle um Bramstedt herum sich erstreckenden Wiesentäler Berieselungsanlagen, an denen außer Bad Bramstedt die Dörfer Schmalfeld, Lentföhrden, Bimöhlen, Hitzhusen, Hagen und Föhrden-Barl beteiligt waren. Und wenn seit 1900 die Viehzucht im Westen des Kreises Segeberg sichtlich in ständig steigendem Maße aufblühte, so liegt ein wesentlicher Grund dafür in den reichen Heuernten die die Rieselwiesen lieferten.

Auch in späteren Jahrzehnten wurde kräftig Hand an die Auen gelegt. Vielen älteren Bad Bramstedtern wird erinnerlich sein, wie Ende der 1950er bis Mitte der 1960er, an fast allen Auen mit schwerem Gerät gearbeitet. So wurde zum Beispiel im Wiesensteig eine Brücke über die Bramau entfernt, um 50 Meter weiter zum Friedhof hin eine neue zu errichten. An der Hudau/Schmalfelder Au wurden die letzten leichten Windungen herausgenommen. Das alte Aubett wurde zugeschüttet. Bewuchs an den Ufern, sollte der sich gebildet haben, wurde aktiv alle paar Jahre entfernt. Die Bewässerungs-/Berieselungsgräben hatten schon in dieser Phase fast keine praktische Bedeutung mehr. So entstanden fast kanalartige Verläufe der ursprünglich lieblichen Autäler.

Blickt man aus dem 21. Jahrhundert auf diese Maßnahmen zurück, wird man zunächst feststellen, dass schon seit vielen Jahren unsere Landwirtschaft diese Berieselung der Wiesen nicht mehr braucht. Wer nach dem Kriege geboren ist, kann sich daran kaum erinnern, dass es so etwas je gegeben hat. Und es hat sich ein Stück weit das Bewusstsein geändert, wie man mit Natur umgeht.

Da ist es gut, den Auen jetzt etwas ihrer Ursprünglichkeit zurückzugeben. Die Fließgeschwindigkeit wird vermindert und Ruhezonen entstehen. Das ermöglicht Pflanzen wie Tieren, diesen Raum zurückzuerobern. So kann man diesen Projekten der EU nur viel Erfolg wünschen.

Fotos:

a) Ausschnitt aus der Varendorfschen Landkarte

- b) das sogenannte Meyer’sche Wehr oder Schlosswehr, links im Häuschen wird sich die Förderschraube befunden haben; Sammlung Schadendorf, Fotograf wohl Julius Struve

- c) alte Bramstedter Flurkarte der Niederung von Hudau (früher auch hier Schmalfelder Au genannt) und Ohlau (Lenföhrdener Au) bis zur Friedrichsbrücke unten links. Hellbau der alte Verlauf, dunkelblau der begradigte Verlauf und die Staugräben

- d) Erdhöhlenbewohner bei Lentföhrden; Sammlung Schadendorf, Fotograf wohl Julius Struve

- e) Heureuter in den Bramauwiesen; Sammlung Schadendorf, Fotograf Diedrichsen

- f) Begradigung der Hudau 1962, Sammlung Schadendorf, Fotograf unbekannt